一、基本概述

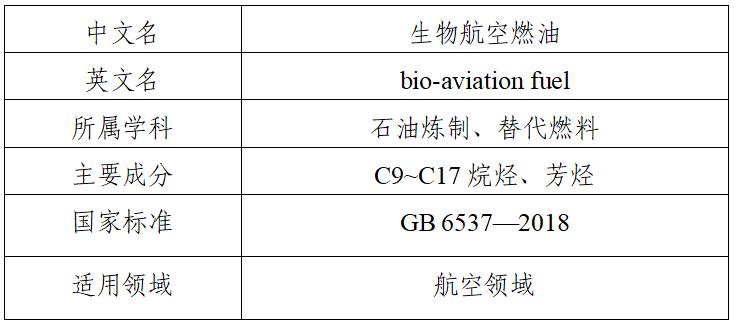

生物航空燃油(bio-aviation fuel)是指利用動植物油脂、餐飲廢油、農林廢棄物等生物質資源作為原料,通過加氫轉化、費托合成等化學或生物技術轉化為符合航空適航標準的航空燃料。

與傳統石油基航空燃料相比,生物航空燃油在全生命周期內有望降低碳排放65%以上,同時無需對現有飛機發動機和基礎設施進行大規模改造,是航空業實現“雙碳”目標的關鍵技術路徑之一。

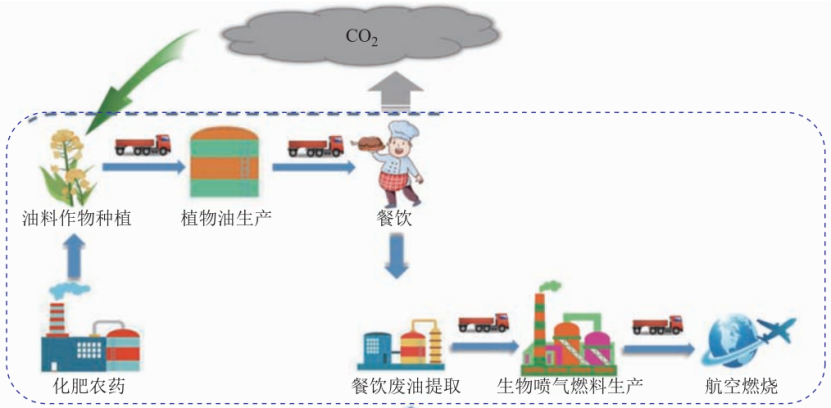

圖1 餐飲廢油生產生物噴氣燃料技術路線。圖源:參考資料[2]

二、分類信息

三、詳細解釋

生物航空燃油的原料來源廣泛,主要包括油脂類原料和非油脂類生物質原料。油脂類原料有植物油脂,比如菜籽油、大豆油、棕櫚油等,以及動物脂肪和餐飲廢油,也就是俗稱的“廚余油”或“地溝油”。非油脂類生物質原料則包括農林廢棄物,如秸稈、玉米芯、木粉等,這些物質含有纖維素、半纖維素和木質素等,在一定條件下可轉化為生物航空燃油。

生物航空燃油常見的生產工藝主要有加氫脫氧和費托合成(fischer–tropsch process,又稱F-T合成)。以油脂加氫工藝為例,油脂在高溫高壓條件下,經催化加氫、加氫脫氧、臨氫異構化等一系列反應,使原本濃稠、粘膩的油脂轉化為符合航空煤油規格的生物航空燃油。而生物質氣化-費托合成技術則是先將生物質氣化轉化為合成氣,再經費托合成反應生成航油組分。生物航空燃油在能量密度、體積密度等方面與傳統航煤相近,具有良好的低溫流動性、高的熱值和合適的餾程范圍等特性,能夠滿足航空飛行的高標準要求。而且其燃燒性能優異,可有效降低航空發動機的油耗和污染物排放。

作為替代傳統石油基航空燃料的替代燃料,生物航空燃油需滿足雙重認證才能獲得國際航空業的認可并用于減排履約:其一是適航審定,確保燃料的飛行安全符合航空器的運行標準;其二是可持續認證,驗證燃料在全生命周期內的環境效益。

鑒于生物航空燃油產品組成及性質特點,大部分技術路線生產的航煤組分與傳統航煤的添加比例不超過50%(部分限制在10%或5%)。從技術層面,未來有望使用100%具有可持續性特征的航空燃料(sustainable aviation fuel,簡稱SAF)。

生物航空燃油在航空領域碳減排方面發揮著重要作用,因此溫室氣體排放量是其認證體系的關鍵指標。與此同時,認證要求還涵蓋生態系統保護、水資源節約和保護、土壤、空氣、廢棄物、糧食安全、農村和社會發展等多個維度。未來無論是生物航空燃油的原料選取、生產工藝研發還是產品摻混比例確定,在保障飛機飛行安全性的前提下,這些可持續認證要求都將成為需要重點考量的關鍵因素。

四、應用領域/前景

航空運輸業作為全球碳排放量增長較快的行業之一,其減排壓力日益凸顯。生物航空燃油憑借其在全生命周期內可顯著減少二氧化碳排放優勢(較傳統航煤有望降低65%以上碳排放),為航空業實現碳減排目標提供了有效路徑,同時對緩解全球氣候變化壓力產生積極影響。

與此同時,這種以可再生資源為基礎的燃料還能有效降低對進口石油的依賴,提高能源自給率,增強能源安全保障。值得關注的是,生物航空燃油的原料來源于農林廢棄物和餐飲廢油等可再生資源,不僅實現了資源的循環利用避免資源浪費,還解決了相關的環境治理難題,契合可持續發展目標。

2022年,中國石化鎮海煉化建成我國首套生物航煤10萬噸/年大型工業化裝置,采用自主研發的HEFA-SPK生產技術,以餐飲廢油為原料生產生物航煤,并通過適航審定,還取得了可持續生物材料圓桌會議(RSB)標準的認證證書。若該裝置滿負荷運行,一年基本能消化掉相當于一座千萬級人口城市回收來的“地溝油”,同時每年可實現減排二氧化碳約8萬噸。該裝置生產的生物航煤已實現多元化商業應用:不僅成為空客天津生產交付飛機的裝機用油,完成國際貨運成功首飛,更在東航、海航、南航、國航、多彩貴州航空等國內及國際航線的航班上投用。

2024年,加注中國石化生物航煤的國產大飛機C919成功完成試飛。我國自主研發生物航煤實現了從技術研發到商業飛行、從客運航空到貨運航空、從國內航線到國際航線的三層跨越,標志著我國自主研發的生物航煤從規模化生產走向商業化應用,推動產業鏈得到空前拓展和延伸。近年來,除了油脂類原料外,研究人員開始探索利用農林廢棄物、微藻等非糧原料生產生物航空燃油的技術,以降低成本和解決原料供應問題。同時,各國政府也紛紛出臺相關政策支持生物航空燃油的發展,都制定了生物航空燃油的發展目標和支持政策。

國際航空運輸協會(IATA)預測,到2050年航空業65%的碳減排將依賴可持續航空燃料(SAF),包括生物航空燃油等。國際民航組織(International Civil Aviation Organization,簡稱ICAO)2016年10月第39次全體成員國大會通過《國際航空碳抵消及減排機制(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation,CORSIA)》,要求各成員國航空公司以2019~2020年航空碳排放量為基準,在2021~2035年保持零增長,化石基航空煤油碳排放增量可以通過使用ICAO認證的SAF來抵消,該項目于2027年正式生效,屆時若不能滿足其要求,航空公司需要購買碳配額或者面臨高昂罰款。

目前中國的行業主管和市場監管部門尚未提出SAF強制摻混比例目標。但可持續燃料具有相對確定的巨大市場前景。據國際航空運輸協會預測,全球SAF需求量將從2020年的5萬噸,增長到2025年的630萬噸,再到2050年的3.58億噸,其中中國將達8610萬噸。

五、綠色應用難點

就現狀而言,中國SAF產業體系尚不健全,尤其在政策法規方面,還有優化空間。

一是中國還沒有確立SAF長期發展戰略和規劃。僅在《“十四五”民航綠色發展專項規劃》中提出“到2025年,SAF累計消費量達5萬噸”的引導性目標,缺乏長期發展戰略與規劃。

二是在SAF相關政策體系的建設,尤其是激勵性政策方面相對滯后。制約SAF發展的一大因素在于其價格過高,為激勵生產和應用,美國明確了對SAF生產商提供稅收減免政策,歐盟則在其碳排放權交易體系框架下,為航空公司免費提供2000萬個碳配額,以縮小SAF與傳統航空燃料之間的價格差距。目前,中國尚沒有針對SAF生產或應用的激勵性政策出臺。

三是中國航空公司對SAF未來應用的規劃和響應仍處于探索階段,發展進程相對緩慢。目前全球已經有超過50家航空公司承諾到2030年將SAF使用比例提升至燃料總量的5%~30%,其中大多數公司保證這一比例不低于10%。但在中國,目前除國泰航空外,尚沒有其他公司明確提出具體的SAF應用目標。從2024年起,中國國航、南航、東航等航空公司陸續開展加注SAF航班的應用試點,未來有望推動航空公司SAF應用規劃的制定與出臺進程。

綜合來看,SAF原料來源種類眾多、生產路線多樣,技術難題疊加生產成本高昂,認證過程繁瑣,建立成熟完整的SAF產業鏈并非易事,需考慮多方面因素。

本詞條貢獻者:

李娜 中石化石油化工科學研究院有限公司主任師 高級工程師

本詞條審核專家:

郭莘 中石化石油化工科學研究院有限公司高級專家 高級工程師

劉語 中國科學院工程熱物理所研究員

參考來源:

[1]JIN C X, SUN S Q, YANG D H, et al. Anaerobic digestion: an alternative resource treatment option for food waste in China [J]. Science of the Total Environment,2021,779: 146397.

[2] 蔡立樂,聶紅,吳昊,等.生物質噴氣燃料可持續性及生命周期碳足跡評價研究[J].石油煉制與化工,2023,54(10):110-116

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國