一、基本概述

近終形制造(near-net shape manufacturing)是指采用先進(jìn)的精密成形工藝,將金屬或其他材料一次加工成接近最終產(chǎn)品或零部件形狀和尺寸的方法。

二、分類信息

三、詳細(xì)解釋

近終形制造是工程材料與制造領(lǐng)域的重要前沿技術(shù),覆蓋了快速凝固、連續(xù)鑄軋、連續(xù)擠壓、精密鍛造、半固態(tài)成形、粉末冶金、增材制造(3D打印)、注塑成型等多種先進(jìn)工藝。其核心在于縮短流程、整合工序、提升材料利用率,直接由原材料(如熔融金屬、粉末)加工成高精度制品,實(shí)現(xiàn)成形即成品,最大限度地減少后續(xù)切削加工余量甚至實(shí)現(xiàn)“無切削”生產(chǎn),同時表面質(zhì)量較好,減少磨拋需求,降低材料損耗與能耗,提高產(chǎn)品尺寸精度及生產(chǎn)效率。

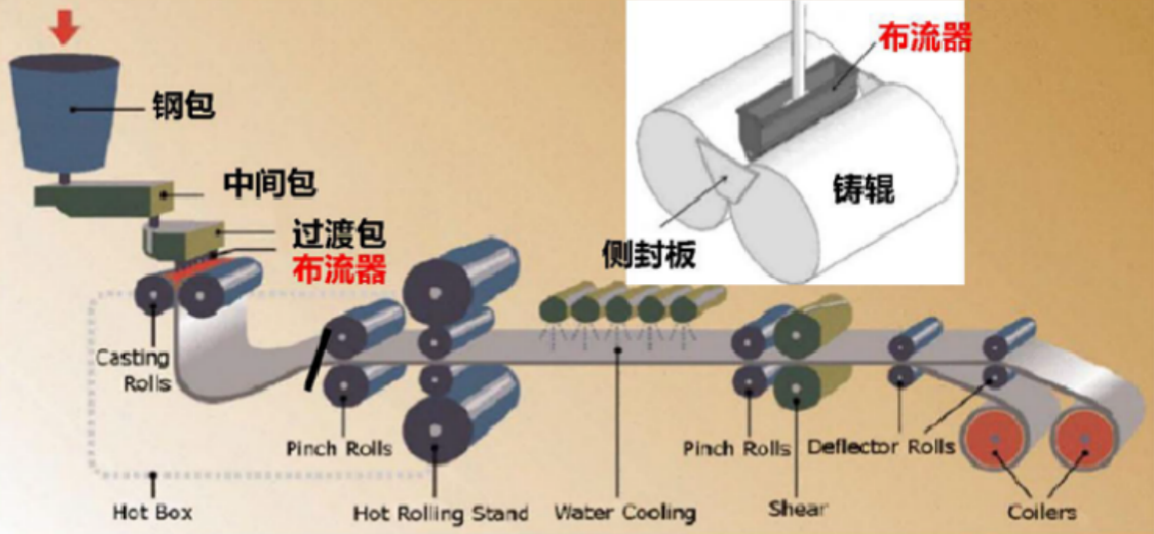

圖1 薄帶連鑄生產(chǎn)流程示意圖。圖片來源:參考來源[6]

與傳統(tǒng)“多余量-粗成形-精加工”的生產(chǎn)模式相比,近終形制造具備多方面優(yōu)勢:

第一,在生產(chǎn)模式層面,可通過流程簡化減少加工工序,縮短生產(chǎn)周期,提高生產(chǎn)效率。

第二,在材料利用率層面,無余量或少余量加工,可省去大量切削加工導(dǎo)致的材料損耗,顯著減少材料浪費(fèi)。

第三,在能耗與排放層面,可通過減少傳統(tǒng)加工工序、降低全流程能耗,減少碳排放與環(huán)境負(fù)擔(dān)。

第四,在產(chǎn)品性能層面,可優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升力學(xué)性能,改善材料強(qiáng)度與韌性。

第五,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面,可打破傳統(tǒng)制造限制條件,實(shí)現(xiàn)個性化、復(fù)雜結(jié)構(gòu)構(gòu)件的一體化生產(chǎn)。

四、應(yīng)用領(lǐng)域/前景

由于能夠顯著減少材料浪費(fèi)和環(huán)境負(fù)擔(dān),近終形制造成為實(shí)現(xiàn)綠色制造和智能制造的重要支撐方法,正推動材料成形與零件制造范式的深刻變革,并展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用價值和廣闊的發(fā)展前景。

在實(shí)際應(yīng)用中,近終形制造已廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、能源裝備、電子信息、醫(yī)療器械等領(lǐng)域,為高效生產(chǎn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)、高性能要求的關(guān)鍵零部件提供了重要途徑,極大提高了產(chǎn)品設(shè)計(jì)自由度、制造效率和材料利用率。例如,采用連續(xù)鑄軋工藝可直接從金屬熔體制備高強(qiáng)度、低缺陷的大型板材和帶材(金屬材料軋制加工后的兩種主要產(chǎn)品形態(tài),板材一般為單張平板狀,長度≤12米,帶材成卷供應(yīng),卷重可達(dá)30噸,寬度通常≤2米,長度可達(dá)數(shù)千米),相比較傳統(tǒng)軋制工藝,加工流程大大簡化、能耗顯著降低;快速凝固和噴射成形可制備高強(qiáng)合金、非晶材料等高端新材料;增材制造則為個性化、復(fù)雜構(gòu)件的快速試制與小批量生產(chǎn)提供了全新路徑。通過近終形制造,不僅提升了制造過程的自動化與智能化水平,還推動了材料設(shè)計(jì)、工藝研發(fā)與產(chǎn)品應(yīng)用的深度融合。

隨著綠色制造和智能制造理念的不斷深化,近終形制造成為節(jié)能降耗、減排增效的重要抓手。其通過減少大量切削加工余量和工序環(huán)節(jié),不僅降低了能耗和碳排放,還顯著減少了材料浪費(fèi),充分滿足了可持續(xù)發(fā)展的核心要求。同時,數(shù)字化設(shè)計(jì)、仿真優(yōu)化與AI在線質(zhì)量監(jiān)測(如機(jī)器視覺檢測)等智能化手段的融合,賦予近終形制造更高的自動化和柔性化能力,為智能工廠和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的構(gòu)建打下基礎(chǔ)。

隨著綠色制造和智能制造的發(fā)展,近終形制造在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用將越來越重要。在智能制造領(lǐng)域,該技術(shù)通過集成數(shù)字化設(shè)計(jì)、在線監(jiān)測和仿真優(yōu)化,直接響應(yīng)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中“工藝革新及裝備升級”的要求,為智能工廠提供高精度、少工序的制造方案。在綠色制造領(lǐng)域,其減少切削加工余量、降低材料損耗及全流程能耗的特性,精準(zhǔn)契合《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出的“減污降碳和能源資源高效利用”目標(biāo),成為工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的核心支撐。

未來,近終形制造將在縮短生產(chǎn)流程、節(jié)約資源、降低成本、提升產(chǎn)品性能等方面發(fā)揮更加重要的作用,同時有望加快與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合,實(shí)現(xiàn)材料、結(jié)構(gòu)、工藝與性能的協(xié)同優(yōu)化,為高性能材料設(shè)計(jì)及高端裝備制造提供定制化、智能化、綠色化的解決方案。

在碳達(dá)峰、碳中和“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下,近終形制造將助力傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,推動綠色制造體系建設(shè),為全球新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新提供重要支撐。隨著工藝創(chuàng)新和技術(shù)集成的不斷突破,近終形制造勢必將在全球制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和智能綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程中發(fā)揮更為關(guān)鍵的作用。

五、綠色應(yīng)用難點(diǎn)

中國近終形制造技術(shù)近年來發(fā)展取得顯著成效,部分關(guān)鍵工藝和裝備實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)和工程化應(yīng)用。然而,與國際先進(jìn)水平相比,中國近終形制造技術(shù)在部分核心裝備、智能控制系統(tǒng)、工藝標(biāo)準(zhǔn)體系、復(fù)雜結(jié)構(gòu)件精密制造等方面仍有差距。當(dāng)前,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)還存在部分高端材料依賴進(jìn)口、智能化水平不足、生產(chǎn)線柔性與協(xié)同化有待提升等問題。此外,相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和檢測評價體系不夠完善,工藝鏈條與綠色制造體系的深度融合也有待加強(qiáng)。

近終形制造在推動制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的過程中,也伴隨著一些倫理規(guī)范及行業(yè)爭議。

第一,部分先進(jìn)成形工藝能耗較高、設(shè)備投資大,如未嚴(yán)格執(zhí)行能效與排放標(biāo)準(zhǔn),易造成溫室氣體和粉塵排放,影響環(huán)境治理目標(biāo)。

第二,智能制造與數(shù)字化流程中,生產(chǎn)數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)的安全與隱私管理尚存隱憂,行業(yè)內(nèi)對于數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)歸屬與技術(shù)壁壘亦有爭議。

第三,勞動力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變帶來技能升級壓力,一些傳統(tǒng)崗位面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn),職業(yè)培訓(xùn)與再就業(yè)安置亟需完善。

當(dāng)前,近終形制造技術(shù)推廣尚處于起步階段,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)與綠色評價機(jī)制仍需健全,以保障技術(shù)應(yīng)用的公平、可持續(xù)和安全發(fā)展。

本詞條貢獻(xiàn)者:

吳宏輝 北京科技大學(xué)碳中和研究院教授

本詞條審核專家:

王利飛 太原理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授

參考來源:

[1]Marini D,Cunningham D,Corney J R.Near net shape manufacturing of metal: a review of approaches and their evolutions[J].Proceedings of the institution of mechanical engineers,Part B:journal of engineering manufacture,2018,232(4):650-669.

[2]汪水澤,高軍恒,吳桂林,等.薄板坯連鑄連軋技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及展望[J].工程科學(xué)學(xué)報(bào),2022,44(4):534-545.

[3]毛新平.熱軋板帶近終形制造技術(shù)[M].冶金工業(yè)出版社,2020.

[4]冶金信息網(wǎng).毛新平院士專訪——近終形技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程生態(tài)化產(chǎn)品綠色化[EB/OL].(2023-05-12). https://www.sohu.com/a/675004949_121123911

[5]秦永健. 金屬近終形制造新技術(shù)-薄帶連鑄[J]. 華東科技,1997,32(11):24-25.

[6]汪水澤.近終形制造流程汽車白車身用鋼研發(fā)新進(jìn)展[C].2024年近終形制造技術(shù)論壇,中國金屬學(xué)會近終形制造技術(shù)分會,婁底,2024-04-23.

[7]中華人民共和國工業(yè)和信息化部.《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》(工信部規(guī)〔2021〕178號).2021.

[8] 中華人民共和國工業(yè)和信息化部,國家發(fā)展和改革委員會,教育部,科技部,財(cái)政部,人力資源和社會保障部,國家市場監(jiān)督管理總局,國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會.《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(工信部聯(lián)規(guī)〔2021〕207號).2021.中華人民共和國工業(yè)和信息化部.《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》(工信部規(guī)〔2021〕178號).2021.

來源: 科普中國

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國