華北地區暖季的雷暴大風有明顯的時空分布差異。中國科學院大氣物理研究所孫建華研究員團隊通過研究與雷暴大風相關的強對流天氣,分析了雷暴大風對流系統的觸發、消亡、組織類型及其生命史特征,并分析了雷暴大風和非雷暴大風對流系統觸發環境,揭示了兩種對流系統在平原和山區觸發條件的差異。相關成果發表于《中國科學:地球科學》中英文版2024年第9期。

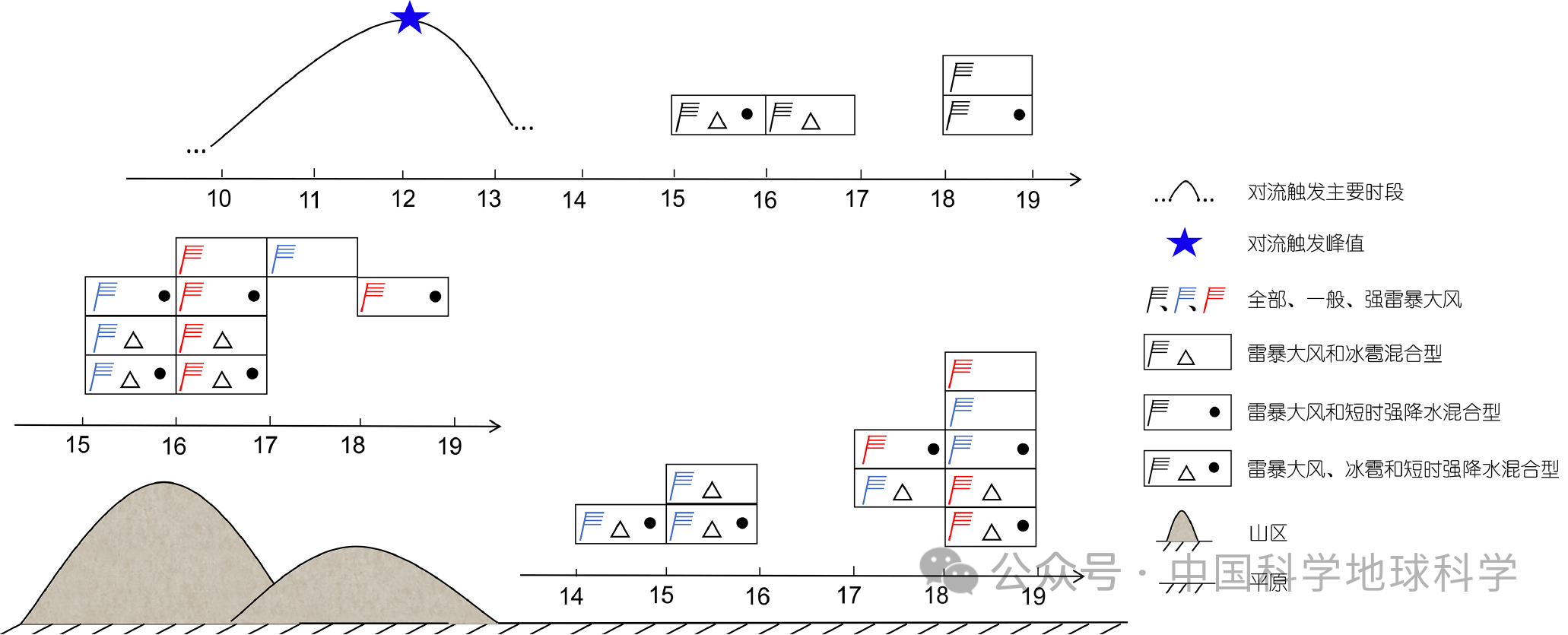

我國暖季華北地區雷暴大風(包括一般雷暴大風(17.2m/s≤風速<24m/s)和強雷暴大風(風速≥24m/s))發生頻率高,危害性大,但對與雷暴大風相關的對流系統以及雷暴大風與其他類型強對流天氣的關系缺乏系統的研究。文章對比分析了2011~2018年暖季四種強對流天氣(只有雷暴大風型,雷暴大風和冰雹混合型,雷暴大風和短時強降水混合型,雷暴大風、冰雹和短時強降水混合型)的時空分布特征。結果表明,雷暴大風和短時強降水混合型強對流天氣多發生在平原,其他強對流天氣類型多發生在山區。雷暴大風在6月達到頻次峰值,而混合型強對流天氣則在7月發生最多。對流系統觸發時間的日變化集中在10~13時(北京時,下同),12時達到峰值。山區一般雷暴大風和強雷暴大風發生頻數的日峰值分別出現在17~18時和16~17時,平原一般雷暴大風的峰值滯后山區1~2h(圖1)。

圖1 雷暴大風相關天氣和對流系統觸發的日變化峰值分布概念圖

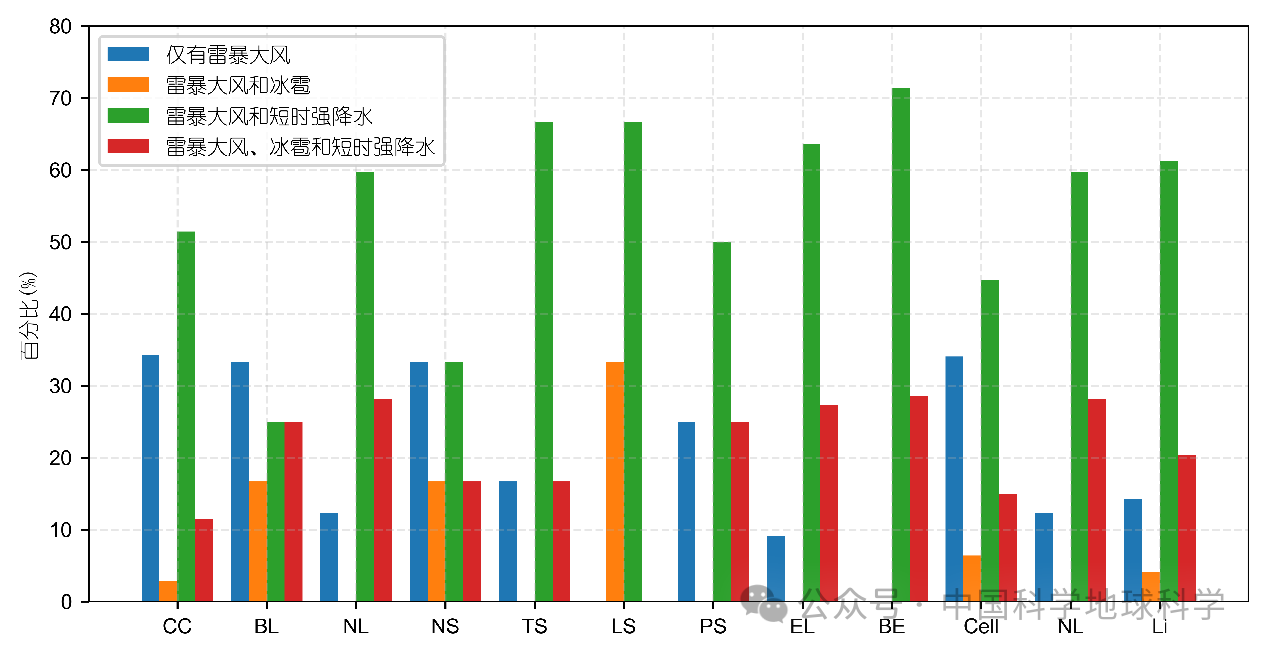

與雷暴大風相關的強對流個例共85個,其中有311個對流組織類型造成了439個與雷暴大風相關的強對流天氣。進一步對4種強對流天氣類型在不同對流組織類型和3大類對流組織類型(單體類、非線性和線性對流)中的百分比進行研究(圖2),發現簇狀對流單體(cluster of cells, CC)和斷線型對流(broken line, BL)產生的雷暴大風天氣占比較高,前導層狀云型對流(leadingstratiform, LS)產生的雷暴大風和冰雹混合型強對流天氣占比最多,而非線狀對流(nonlinear system, NL)、拖曳層狀云型對流(trailing-stratiform, TS)、平行層狀云型對流(parallel-stratiform, PS)、鑲嵌線狀對流(embedded lines, EL)和弓狀回波(bow echo, BE)并未產生此類混合型強對流天氣。此外,CC、BL、TS型在6月達到頻次峰值,NL、NS、BE型在7月達到峰值。結合前人研究推測6月一般雷暴大風頻次高與CC型的發生頻次高有關,而7月混合型雷暴大風天氣的頻發主要與NL和BE型的高發有關。

圖2 4種強對流天氣類型分別在9種對流組織類型和3大類對流組織類型中的百分比

對流系統分成三大類: 單體類, 包括CC和BL型; 非線狀對流; 線狀對流, 包括NS、TS、LS、PS、EL和BE

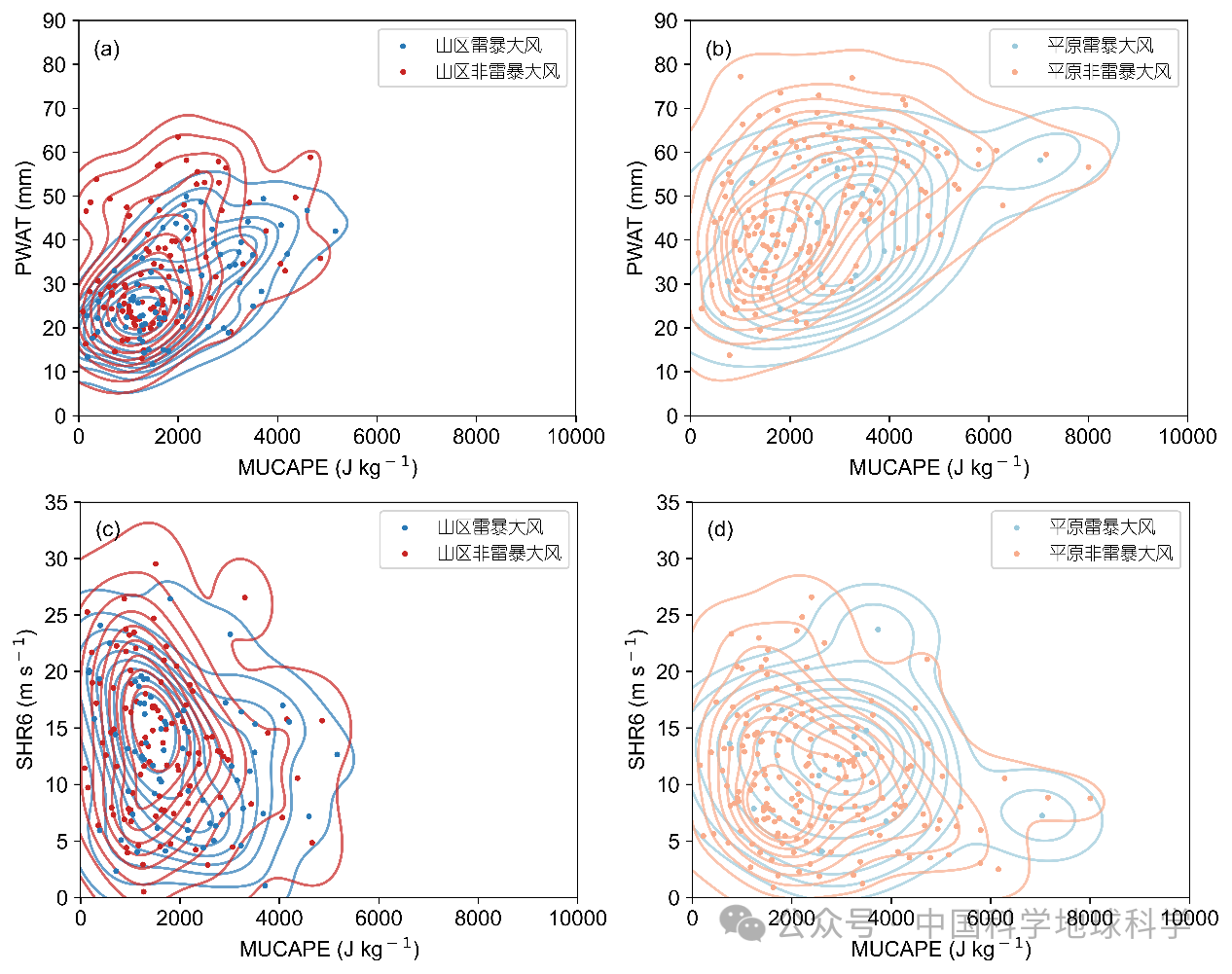

大尺度環境條件通常制約著對流系統的發生發展,中國不同海拔高度的下墊面地形差異使得環境大氣條件也明顯不同。因此,研究平原和山區對流觸發前環境條件的差異對強對流天氣類型和強度的預報具有重要意義。研究對比分析了與雷暴大風相關的對流系統和未產生雷暴大風的對流系統發生前的環境條件。結果發現,從最不穩定層抬升氣塊的對流有效位能(MUCAPE)、下沉對流有效位能(DCAPE)、850hPa與500hPa溫差(T850-T500)能夠區分發生在平原的雷暴大風型和非雷暴大風型對流系統的觸發環境,平原發生的雷暴大風具有更高的對流有效位能和下沉對流有效位能以及更大的高中低層溫差。相比于非雷暴大風型對流系統,山區雷暴大風更傾向于出現在較干的大氣環境中,平原雷暴大風更傾向于出現在具有較大對流有效位能和較強深層風切變的大氣環境中。

圖3 山區和平原的雷暴大風型對流系統和非雷暴大風型對流系統的物理參數散點密度圖

(a)山區MUCAPE-PWAT; (b) 平原MUCAPE-PWAT; (c) 山區MUCAPE-SHR6; (d) 平原MUCAPE-SHR6

研究結果揭示了2011~2018年暖季華北雷暴大風的相關統計特征,深入分析了不同強度的雷暴大風及混合型強對流天氣的時空分布、觸發機制和環境條件,為更準確地預測雷暴大風的發生和發展過程提供新的參考。

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社