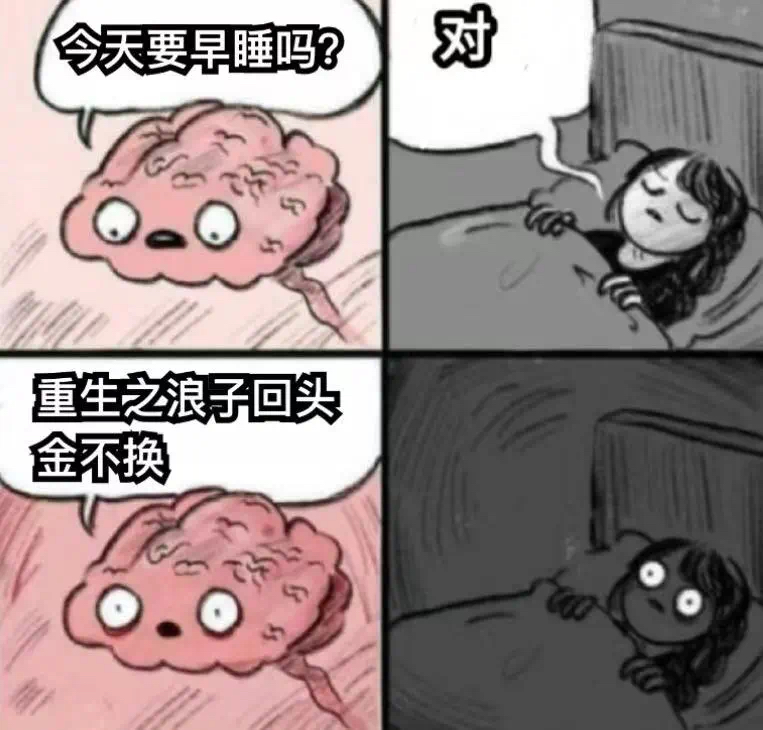

你是否經歷過這樣的時刻:明明知道熬夜有害健康,卻依然刷手機到凌晨;買完昂貴的商品后,即便發現存在瑕疵,也會不斷說服自己“物有所值”?這些行為背后,都藏著大腦的“小把戲”——認知失調。今天,我們就來揭開它的神秘面紗,學會識破大腦的“騙局”,找到科學的應對策略。

什么是認知失調?

大腦的“自相矛盾”困境

認知失調理論由美國心理學家利昂·費斯廷格提出,指的是**當我們的行為與信念、態度產生沖突,或同時持有兩種相互矛盾的認知時,內心會產生不舒服的緊張感。**舉個例子,“我想通過控制飲食實現減肥目標,需要避免高熱量食物”和“我此刻非常想喝香甜可口的奶茶(奶茶往往糖分、脂肪含量高,不利于體重控制)” 這兩種想法相互矛盾,導致內心出現沖突。

為了緩解這種不適感,大腦會不自覺地啟動“自我辯護”機制 ,比如告訴自己“偶爾喝一次奶茶不會影響整體減肥效果”“我喝完奶茶后可以多運動半小時消耗熱量”,通過歪曲事實或改變態度來重新找回心理平衡。

在生活中,認知失調無處不在。職場人一邊抱怨工作壓力大,一邊又不敢辭職;消費者購買高價商品后,即便產品體驗一般,也會強調“品牌溢價有道理”。這些看似不合理的行為,都是大腦在試圖調和矛盾、減少心理痛苦的表現。

認知失調如何影響我們?

生活中的“隱形操控者”

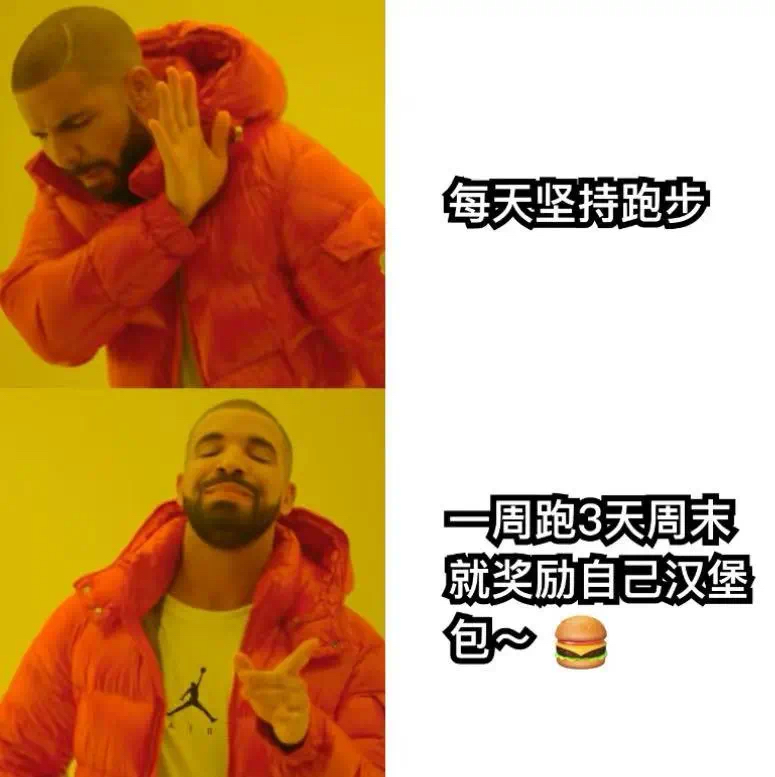

**1.**決策偏差:讓我們越錯越遠

認知失調會干擾我們的理性決策。當我們做出一個選擇后,為了證明選擇的正確性,會選擇性忽略負面信息,放大積極因素。比如選擇某家餐廳就餐后發現食物難吃,卻可能因為已經付出時間和金錢,而降低對“難吃”的敏感度,甚至說服自己“性價比還不錯”。這種偏差可能導致我們在錯誤的道路上越走越遠,錯失及時止損的機會。

2.人際關系:制造不必要的矛盾

在人際交往中,認知失調也會“作祟”。當我們與他人產生分歧時,如果過度維護自己的觀點,拒絕承認對方的合理性,本質上也是認知失調引發的自我保護。比如爭論“甜咸豆腐腦哪個更好吃”,雙方可能因堅持立場而產生情緒對立,原本輕松的討論演變成爭吵,破壞關系和諧。

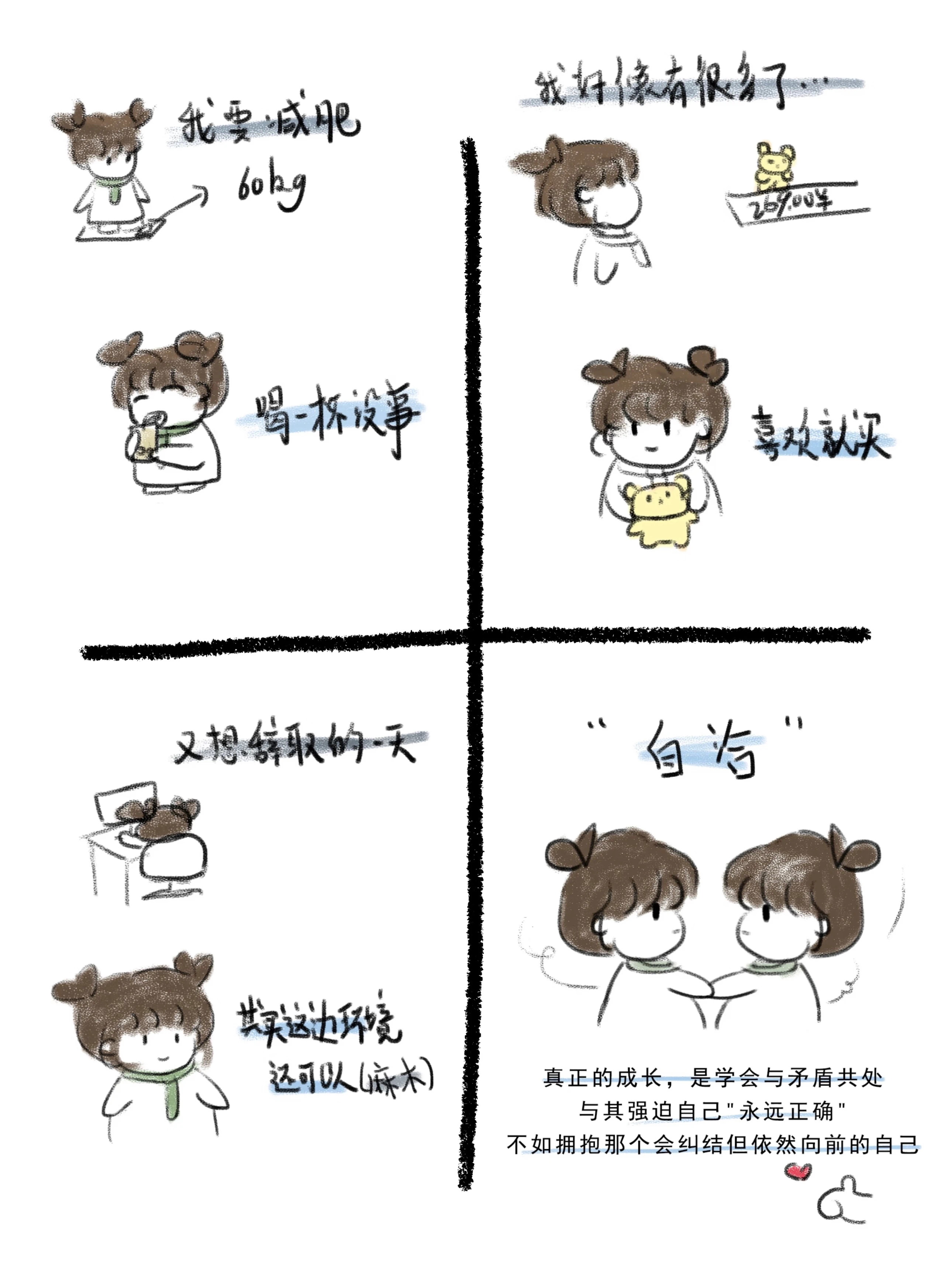

**3.**自我成長:阻礙真實的進步

更嚴重的是,認知失調**會阻礙個人成長。**如果我們總是通過“合理化”錯誤來逃避內心的不安,就無法正視自身不足。例如減肥失敗后,用“健康比身材更重要”來安慰自己,卻忽略了培養自律習慣的重要性,最終錯過自我提升的契機。

破解認知失調!

4個策略助你奪回“大腦控制權”

1****主.動覺察:做自己思維的“旁觀者”

應對認知失調的第一步,是培養覺察能力。當你感到內心糾結、不自覺為行為找借口時,不妨停下來問問自己:“我現在的想法,是客觀事實,還是為了減少沖突的心理安慰?”比如購物時沖動消費,付款后又后悔,這時可以反思:“我真的需要這件商品,還是僅僅想證明花錢的決定沒錯?”通過定期復盤日常行為和情緒,逐漸提高對認知失調的敏感度。

**2.**接納矛盾:允許自己“不完美”

**學會接納矛盾與沖突,是緩解認知失調的關鍵。**我們不必強迫自己的行為和信念完全一致,而是要以開放的心態面對內心的掙扎。例如意識到熬夜不好但又難以改變時,不要過度自責,而是告訴自己“改變習慣需要時間”,在接納現狀的基礎上,逐步制定調整計劃。承認自己的不完美,反而能減少內耗,為改變積蓄能量。

**3.**尋求反饋:打破信息繭房

認知失調往往源于我們陷入自我辯護的閉環中,因此需要**借助外界視角打破局限。**遇到難以抉擇的問題時,主動向信任的人請教,聽取不同觀點。比如在選擇職業方向時,除了參考自己的興趣,也可以和行業前輩、親友交流,**避免因過度堅持固有認知而做出錯誤選擇。**他人的客觀反饋,能幫助我們更全面地認識問題,減少認知偏差。

4.持****續學習:升級思維認知體系

**不斷學習新知識、接觸新觀點,能從根本上提升認知水平,降低認知失調發生的頻率。例如學習心理學知識,**了解大腦的運作機制,就能更理性地看待自身行為;學習批判性思維方法,**在面對信息時保持獨立思考,**避免盲目接受或拒絕。通過持續學習,我們可以構建更靈活、包容的思維框架,從容應對生活中的矛盾與沖突。

認知失調就像大腦的“本能防御機制”,雖然能暫時緩解不適,卻可能讓我們偏離真實的自我和客觀事實。只有**認清它的本質,掌握科學的應對策略,**我們才能擺脫思維的桎梏,在理性與成長的道路上穩步前行。下次當大腦試圖“欺騙”你時,不妨試試這些方法,奪回對生活的主動權!

來源: 泉州市心理咨詢師協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助