在中華文明數千年的歷史長河中,圭(guī)表作為極具代表性的天文測量儀器,見證了古人對宇宙奧秘的不懈探索。它從原始的立桿測影起步,歷經數千年的演進,發展成為古代先進的天文測量工具。

紫金山天文臺明代銅圭表

立竿見影:原始測影的萌芽

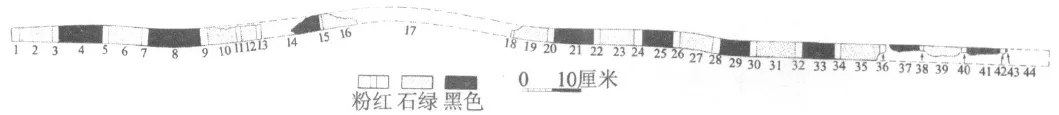

山西襄汾陶寺遺址出土的漆桿

中國先民對日影測量的歷史十分久遠,可追溯至新石器時代晚期。最初,人們利用自然標志物觀測日影,后來逐漸使用專門的測影桿“表”。山西襄汾陶寺遺址出土的漆木桿,是目前發現最早的圭表實物,它可能用于測定重要節氣的日影長度。當時,“立桿測影”是核心測量方法,人們通過觀測木桿影長確定時間和方位,甚至還用于都城選址。商周時期,圭表材質向石質發展,形制也趨于規范。

銅石之革:圭表制度的定型

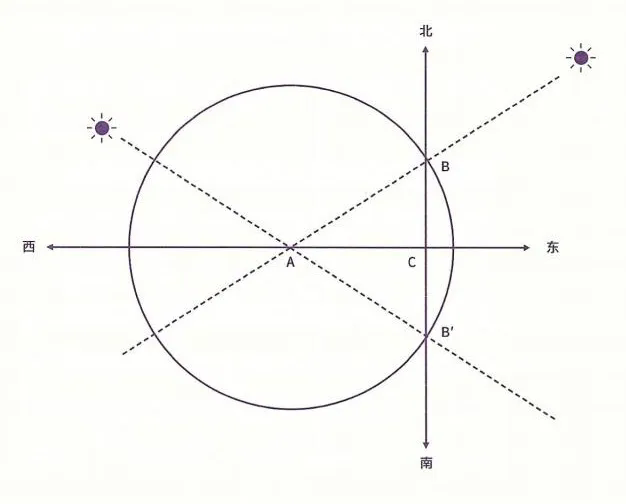

春秋戰國至漢代,是圭表制度定型的關鍵時期。漢代文獻記載,圭表標準形制為“表高八尺,圭長一丈三尺”,這一比例源于人體身高參照與實測數據。漢代圭表技術有諸多發展:材質上出現精密銅質圭表;結構上,圭尺與表合為一體;測量方法上,《淮南子》記載的“雙表法”通過主表與游表的協同使用,提升了方位測定精度,為后世天文觀測奠定基礎。

東漢銅圭表

《淮南子》雙表定方位示意圖

分影析微:宋代觀測的創新

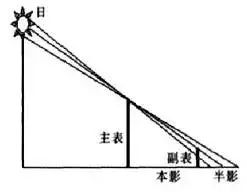

宋朝是天文儀器發展的黃金時期。傳統圭表受太陽半影效應影響,測量精度受限。沈括進行雙重創新:一是將圭表置于暗室,利用狹縫光道提升投影對比度;二是增設副表裝置,消除半影干擾,其設計比元代“景符”早兩百年,大幅提升了測影精度。

沈括主副表測影示意圖

巨表觀天:元代圭表測影技術的巔峰

元朝時,郭守敬對圭表進行革命性改進。他將表增高至四丈,發明“景符”裝置,使日影測量精度達毫米量級。他測算的回歸年長度領先西方三百余年,編訂的《授時歷》是當時世界最精確的歷法。郭守敬通過表高革新、光學消影和測量基準優化,將圭表測影技術推向古代世界最高水準。

河南登封觀星臺

從原始木桿到四丈高表,圭表的發展歷程展現了中國古代科技的輝煌成就,承載著古人對宇宙規律的探索精神,是中華文明科學精神與文化價值的生動體現。

來源: 科普山東

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會