近日,意大利帕多瓦大學邱俊良博士和Paolo Tarolli教授聯合廣州大學科研人員在Science Bulletin 2025年第7期發表研究論文,繪制一套我國高分辨洪水分布地圖,并重點分析淹沒農田空間模式和變化特征。

全球變暖正在加快全球水循環,并引起愈加頻繁而嚴重的洪水。我國季風區本就洪水多發,極端降雨事件的增加正在讓我國面臨更多的洪水挑戰。此外,我國人均耕地面積低于世界平均水平,洪水導致的農業減產會威脅我國的糧食安全。繪制高分辨率洪水地圖有利于識別我國洪水的時空模式,并為洪水預警和應急、受災評估和減災工作提供重要的數據支撐。

傳統洪水監測技術存在顯著的雙重局限:一方面,依賴稀疏分布的水文氣象站點難以實現洪水淹沒范圍的精準刻畫;另一方面,光學衛星遙感在亞熱帶多云雨區域易受云層干擾,導致監測實效性驟降。Sentinel-1 SAR影像在有云的情況下也能監測洪水,而且有高空間分辨率(10 m)的優勢,適合用于繪制我國的洪水分布。

研究亮點

1. 面向近5000張近實時Sentinel-1合成孔徑雷達(SAR)衛星影像,開發出一套高效的洪水識別算法,并繪制出中國2017~2021年的高分辨率(10 m)洪水地圖。

2. 采用近2000景同步獲取的Sentinel-2光學影像進行交叉驗證,結果顯示洪水提取總體精度達61.2%以上。進一步與中國水利部省級農田受災統計數據對比分析表明,兩者呈現74.6%~83.4%的一致性。

3. 協同分析洪水淹沒范圍與農作物分布圖,估算出水稻和玉米等大宗農作物的被淹沒范圍。

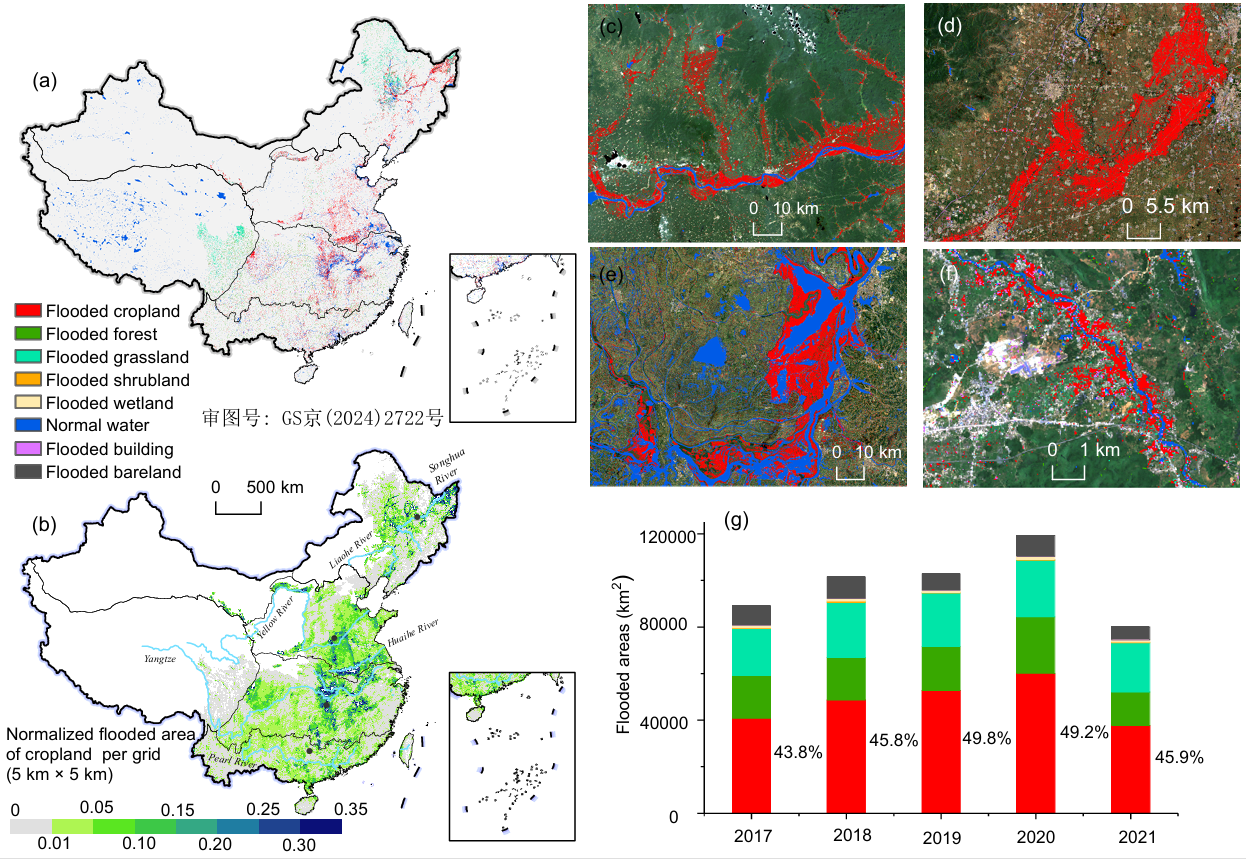

研究結果表明,2017~2021年我國洪澇災害呈現顯著時空異質性特征。全國洪水淹沒總面積估算值分別為93,276 km2(2017)、106,217 km2(2018)、105,983 km2(2019)、122,037 km2(2020)和82,175 km2(2021),其中2020年達到觀測期峰值。

從土地覆蓋類型分析,農田作為主要承災體,其受淹面積占比持續突出:對應年份分別為40,818 km2(43.8%)、48,654 km2(45.8%)、52,788 km2(49.8%)、60,013 km2(49.2%)和37,731 km2(45.9%),分別占全國農田總面積的3.20%、3.81%、4.13%、4.70%和2.96%。

圖1 (a) 2017~2021年洪水淹沒分布地圖; (b) 洪水密度分布; (c)-(f) 局部洪水展示; (g) 洪水面積統計

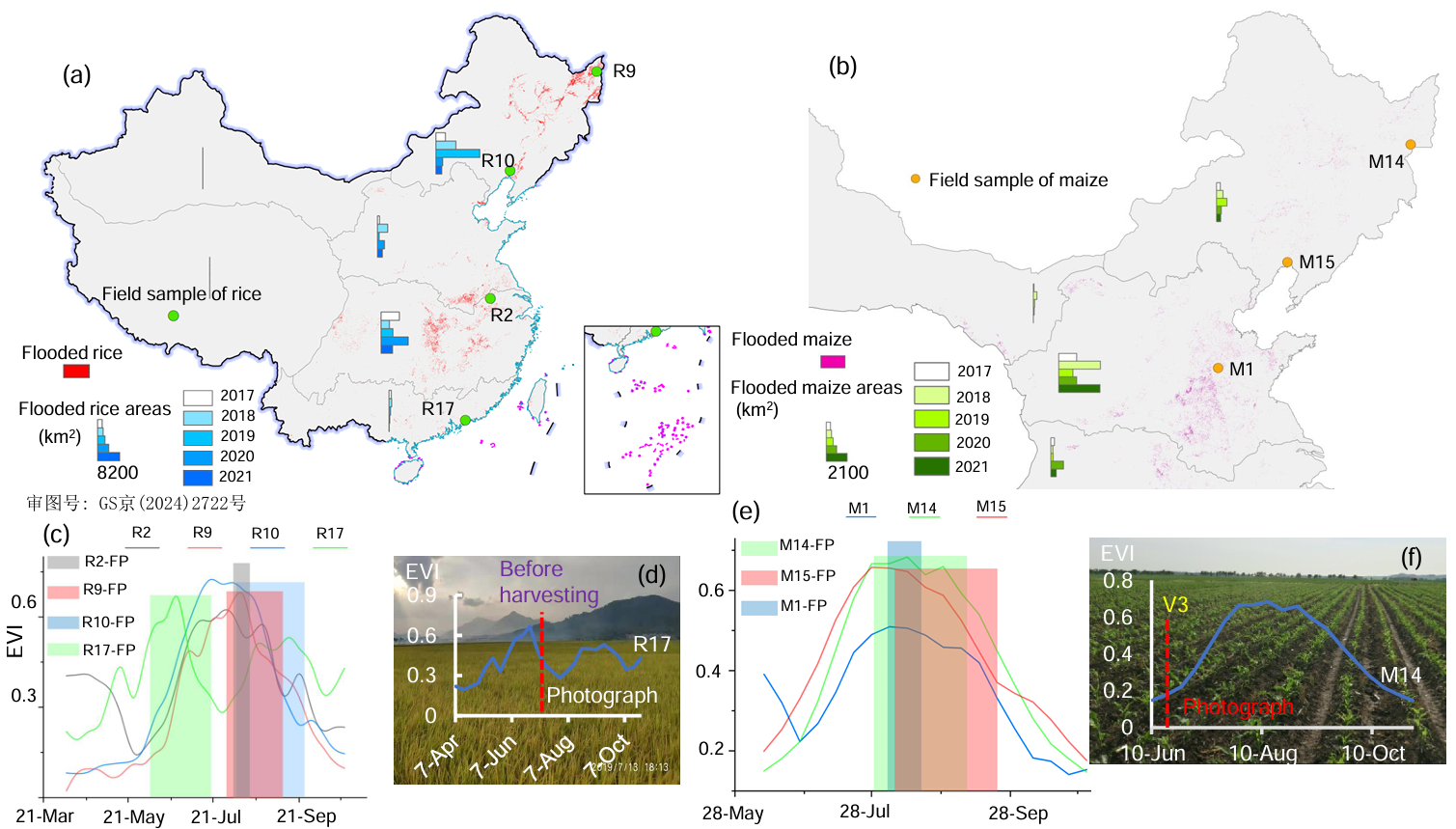

研究團隊通過洪水分布和農作物分布一致性分析,進一步評估水稻和玉米等主要農作物的淹沒面積。被淹沒的水稻種植區面積范圍為8428~22,123 km2,占年度淹沒農田總面積的22.34%~41.91%,或年度水稻種植區總面積的2.82%~7.45%。相比之下,被淹沒的玉米種植區面積在2619~5397 km2之間波動,占年度淹沒農田總面積的5.38%~13.56%。

圖2 (a) 2017~2021年被淹沒的水稻分布; (b) 2017~2021年被淹沒的玉米分布; (c)~(f) 農作物物候與洪水時期的重合

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社