實現溫室氣體凈零排放是巴黎協定達成的控制全球變暖的國際共識。覆蓋全經濟范圍,包括所有溫室氣體的中國國家自主貢獻目標是我國對全球氣候治理的重要承諾和貢獻,而準確評估國家溫室氣體收支則是達成這一目標的重要科學基礎。近日,北京大學等國內14家科研機構合作在National Science Review(《國家科學評論》)發表題為“China’s greenhouse gas budget during 2000-2023”的研究論文,系統評估了2000-2023年間中國三種主要溫室氣體(CO?、CH? 和 N?O)的收支及其變化。

該研究發展了自主知識產權的溫室氣體收支核算體系,覆蓋能源、工業過程與產品使用、農業/林業與其他土地利用以及廢棄物四大排放部門四十余個溫室氣體通量,基于“自下而上”的清單與模型和“自上而下”的大氣反演共同約束的方式驗證了國家溫室氣體收支評估結果,為提升中國溫室氣體收支計量的時效性與可驗證性,追蹤碳中和進程、制定減排路徑提供了數據支撐。

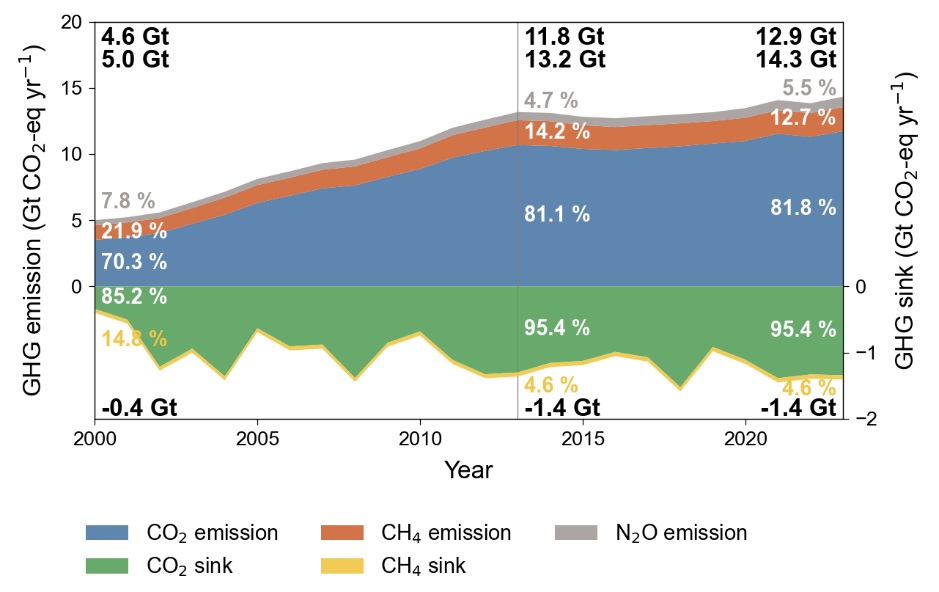

研究結果顯示, 2023年,中國溫室氣體總排放量約14.3 Gt CO?-eq yr?1, CO?占總排放量的81.8%,CH?和N?O分別占12.7%和5.5%。同期,陸地生態系統吸收約1.4 Gt CO?-eq,相當于當年化石燃料CO?排放量的14.3%,其中CO?匯占比達95.4%,CH?匯為4.6%。雖然溫室氣體排放總體呈增長趨勢,但自2013年起增速明顯放緩,三種溫室氣體的年均排放增速均有所下降:總排放量年均增長率由0.62 Gt CO?-eq yr?1降至0.12 Gt CO?-eq yr?1。其中,能源部門在CO?與CH?排放增速減緩中發揮關鍵作用,而農業/林業與其他土地利用部門對N?O增速下降貢獻最大。

圖1 中國2000-2023年溫室氣體收支變化

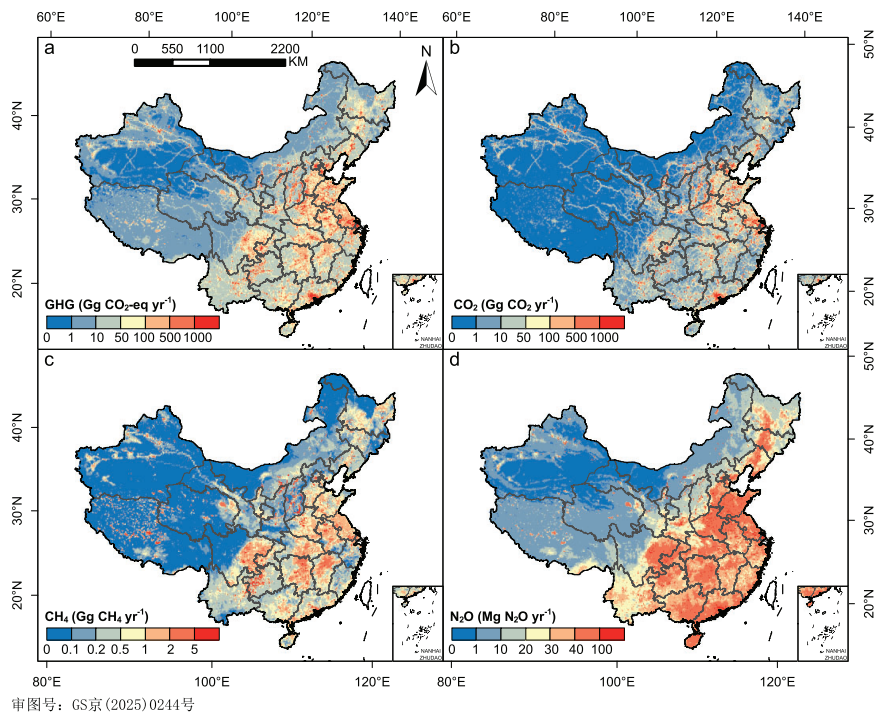

從排放結構看,能源部門是最大的CO?排放來源,占比達87.4%;而CH?與N?O主要來自農業/林業與其他土地利用部門,分別占排放總量的50.1%和66.3%。在空間分布上,京津冀、長三角和珠三角等經濟發達地區是CO?與CH?的排放熱點(圖2),其中電廠與煤礦等點源貢獻顯著;東北、長江中下游與華南稻田地區是CH?的主要排放區域;N?O排放則集中于華北、西南和華南等農田密集區。從省級尺度來看,不同省份溫室氣體排放比例差異顯著,且各省的四大部門排放構成也存在較大差異。此外,陸地生態系統對碳排放的抵消能力因地而異,西藏(超過100%)以及云南、黑龍江、青海、四川、貴州、廣西等省份碳匯貢獻相對較高,而多數省份的碳匯抵消比例低于20%。

圖2 中國溫室氣體排放總量(a),CO?(b)、CH?(c)與N?O(d)排放的空間分布(2010–2021年平均)

國內14家科研單位發揮各自在不同部門和通量的計量優勢共同合作完成了這一研究成果,形成了中國溫室氣體源匯格點數據集,覆蓋了全經濟部門和自然生態系統三種溫室氣體源匯。該研究成果為制定差異化減排路徑、優化土地利用政策、提升自然碳匯能力等提供了堅實的科學依據。

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社