1936年諾貝爾物理學獎授予奧地利科學家赫斯,百年諾貝爾獎得主中,還沒人達到過他的“高度”。

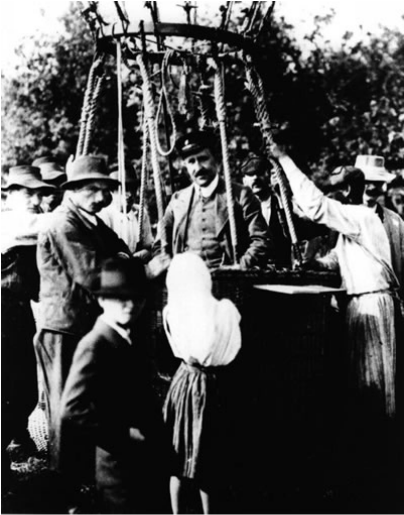

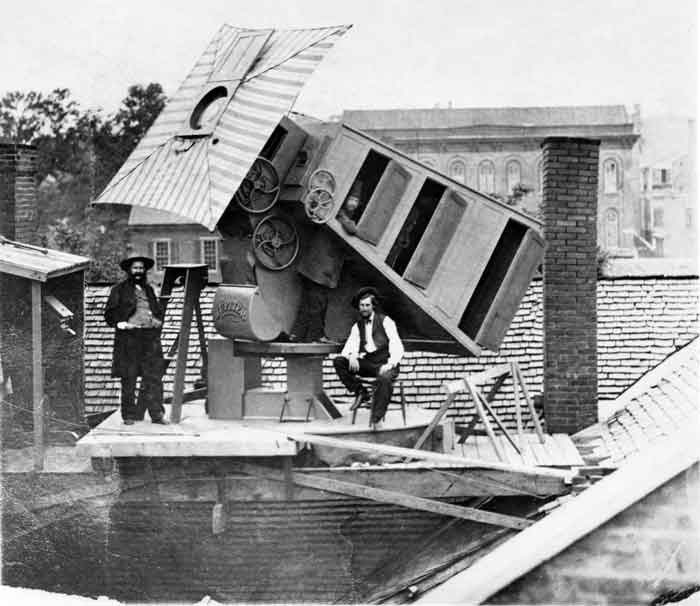

1912年赫斯從捷克奧西格第七次乘氣球探測宇宙線

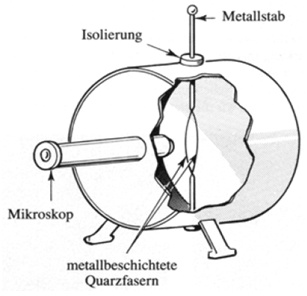

20世紀初,科學界對驗電器自發漏電現象大惑不解,最終認定是貝克勒爾和居里夫婦剛發現的放射性引起瓶內空氣電離,并將放射源鎖定為地殼表面物質。德國物理學家沃爾夫對老式驗電器做了根本改進,將笨重的金箔葉片換成兩根纖細的鉑金鍍膜石英玻璃絲,放電時便能通過顯微鏡看到空氣中游離輻射的刻度。1910年復活節后一周,沃爾夫多次帶著他靈敏精確的驗電器登上當年的世界最高建筑埃菲爾鐵塔,發現塔底讀數為每立方厘米秒6個離子,而300米高空竟然仍有3.5個離子,輻射減弱程度遠遠低于預期,明顯偏離了γ射線在空氣中“半吸收厚度”為80米的數值。沃爾夫由此認定,輻射不僅來自腳下,還應該另有源頭。意大利物理學家帕西尼曾經攜帶著沃爾夫驗電器登上山頂,泛舟湖面,潛入海中,也證明放射源并非來自地面。無處不在又無處尋根,游離輻射成了徘徊在大氣中的幽靈。

沃爾夫改進后的驗電器

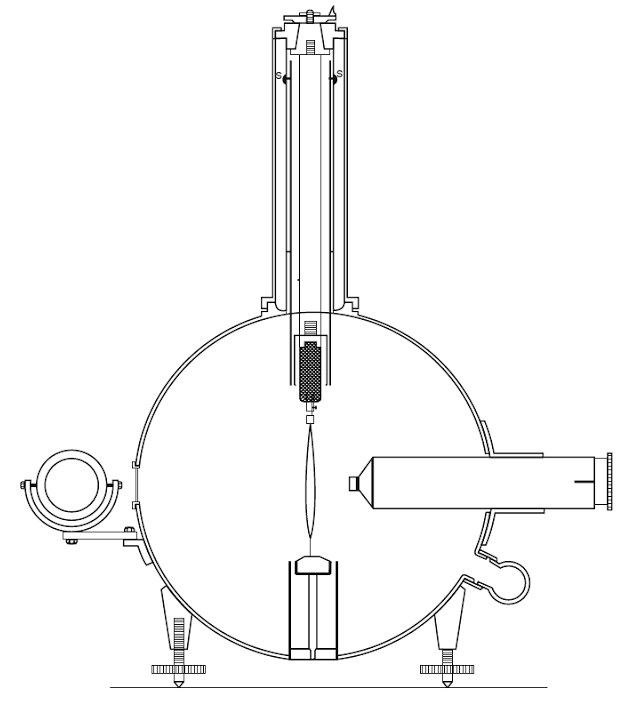

1911年8月28日清晨,赫斯乘坐奧地利航空俱樂部的氫氣球拉德茨基號從維也納升空,開始了對大氣輻射堅韌頑強的系列考察,他將沃爾夫驗電器改造為厚壁和薄壁兩種,以便分別適用于γ射線和β射線。赫斯2年間先后出征10次之多,其中5次為夜航,1912年4月17日發生日全環食更成為飛行的天賜良機。1912年8月7日,赫斯和2位同伴一起抵達5350米高空,嚴寒和缺氧使赫斯艱于呼吸和難以行動,攜帶的3個驗電器只顧得上操作2個,但卻取得了空前成功。赫斯用多次實驗的數據顯示,升空1公里后大氣中的輻射便開始增加,5公里處比海平面強1倍。測量數值在白天、黑夜和日食期間均無變化,可見游離輻射和太陽活動無關。赫斯終于找到了正確解釋--這是來自天外的“穿透性輻射”。1913年6月1日最后的航行結束后,赫斯給維也納科學院遞交了報告,并得到一致承認。1926年密立根正式取了個“宇宙線”的官方名稱。人類從此開始了高能物理和射線天文學的新領域。

十上重霄,不舍晝夜,赫斯獲得諾貝爾獎可謂實至名歸。在科學的攀登中,即使爬上埃菲爾鐵塔之頂和阿爾卑斯山之巔,看來也還是不夠的。

1932年8月赫斯和宇宙線科學家同行斯坦克、雷吉納在一起

1960年赫斯在觀察驗電器

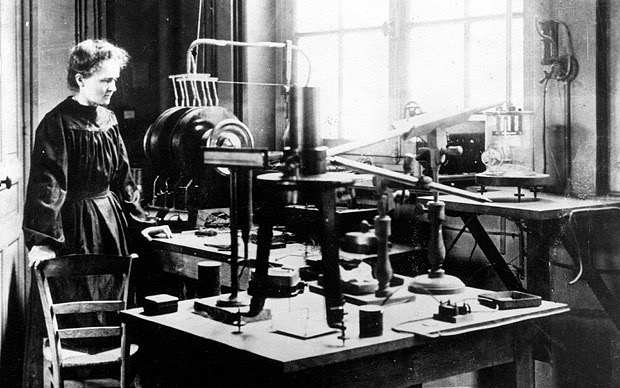

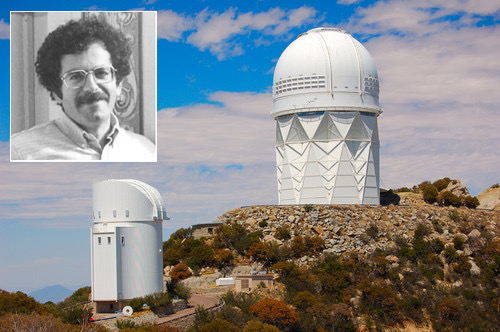

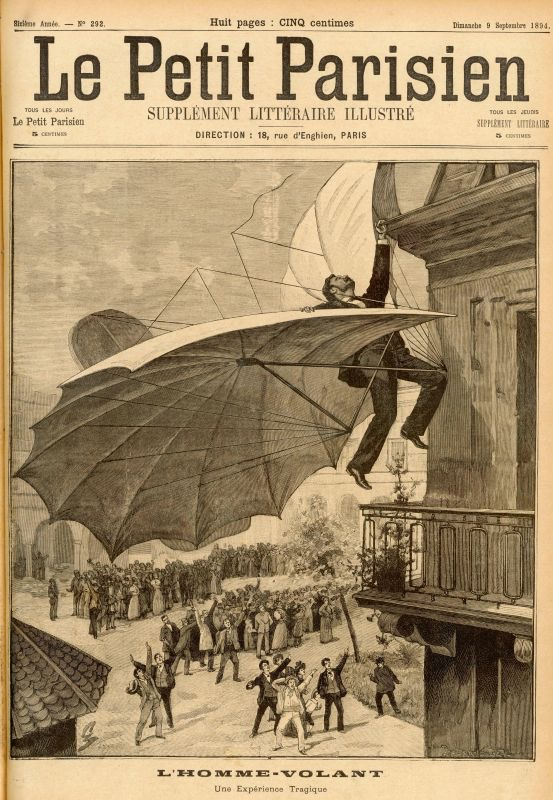

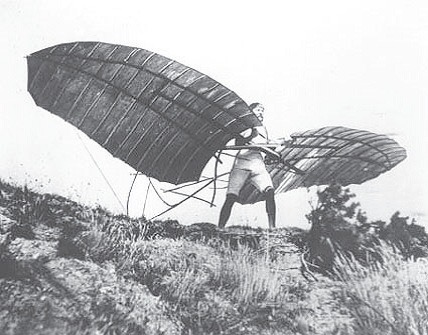

回眸科學史,我們能看到太多獻身者遠去的背影。居里夫人手持鐵棒在大鍋中奮力攪拌沸騰的瀝青礦渣,因過多承受鐳和釙的輻射而罹患再生障礙性貧血;勛伯格到羅莎琳·富蘭克林一代科學家因長期暴露在X光下而英年早逝;法國科學家希厄爾·弗萊米奈特死于他發明的潛水循環式再呼吸器故障;連與世隔絕的天文臺也不是象牙之塔,巴納德在漫長的冬夜觀察星空,鼻子凍在目鏡上而撕掉了皮膚,哈勃也曾因睫毛凍在目鏡上“不能自拔”,阿倫森則因為基特峰天文臺活動穹頂誤操作而身亡;萊特兄弟崇拜的偶像李林塔爾,在柏林附近山丘上滑翔2000多次,1896年8月9日不幸失事并于次日身亡,他留在世上的最后遺言是“必須做出犧牲”。

瑪麗·居里因對放射性研究的貢獻及發現釙和鐳而先后獲諾貝爾物理學獎和化學獎,因長期接觸放射性物質患再生障礙性貧血,于1934年7月4日去世,時年66歲

英國女科學家羅莎琳·富蘭克林率先拍攝出DNA晶體的X光衍射照片,因長期在輻射環境工作而死于卵巢癌,時年36歲

1772年法國科學家希厄爾·弗萊米奈特死于他發明的潛水循環式再呼吸器故障

1866年巴納德在“木星”照相機旁

1987年4月30日美國著名天文學家馬克·阿倫森在基特峰國家天文臺梅耶爾望遠鏡旁被圓頂旋轉門夾住身亡

美國天文學家埃德文·哈勃在望遠鏡前

哲人馬克思說:“在科學的入口處,正像在地獄的入口處一樣。”的確,大自然從來沒有任何知識可以坐享其成。人類文明的點滴進步,都付出了高昂的代價。這便是為什么我們應該記住每一位做出奉獻的英雄。

法國《小巴黎人報》刊登李林塔爾的飛行故事

李林塔爾準備飛行

坐落在柏林的李林塔爾紀念碑

1895年6月29日李林塔爾的懸掛式滑翔機飛行試驗

選自:《播火錄》

來源: 《播火錄》

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

武漢教育電視臺

武漢教育電視臺