腎移植領域無創監測取得重要進展

浙江大學醫學院附屬第一醫院王仁定教授團隊近期取得重要科研突破。該團隊開展的一項前瞻性隊列研究表明,供體來源的細胞游離DNA(dd-cfDNA) 在尿液和血漿中的動態變化,有望成為監測腎移植受者BK多瘤病毒相關腎病(BKVAN) 治療反應的新型無創生物標志物,為臨床精準調整免疫抑制方案提供關鍵依據,相關研究成果發表在《Renal Failure》期刊 。

BKVAN監測難題與dd-cfDNA潛力

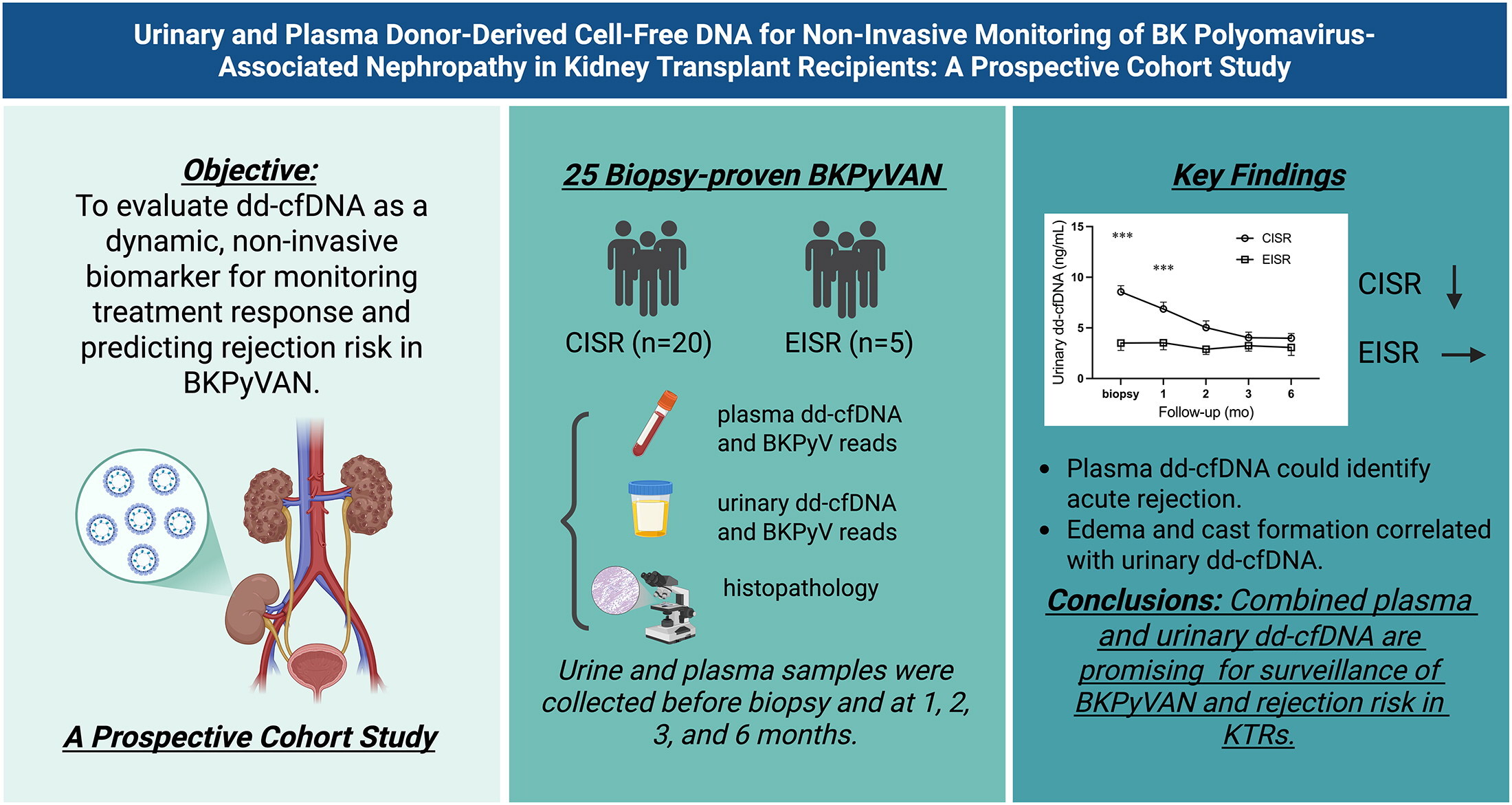

BKVAN是腎移植后移植物損傷和功能障礙的主要誘因之一。現有的BKVAN監測手段(如BKV血癥檢測和組織活檢)存在敏感性、侵入性和時機方面的局限性。dd-cfDNA作為一種無創生物標志物,憑借其較短半衰期,能夠實時反映移植物狀態,在對BKVAN調藥過程中同時監測/鑒別診斷排斥反應和BKV損傷,給藥物調整時機提供無創診斷依據。

研究設計與成果亮點

這項研究納入了25名經活檢證實的BKVAN患者,并根據免疫抑制劑調整時機分為傳統免疫抑制劑減量組(CISR組,n=20)和活檢前早期免疫抑制劑減量組(EISR組,n=5)。CISR組在確診或高度懷疑BKVAN后開始調整免疫抑制劑方案,EISR組在活檢確診前就已經開始接受免疫抑制劑減量治療。

在治療初期,CISR組的尿液dd-cfDNA水平較高,隨著治療的進行逐漸下降,而在治療過程中,血漿dd-cfDNA有效識別了CISR組2名患者的急性排斥反應;EISR組由于早期干預,其dd-cfDNA水平處于較低且相對穩定的狀態。與CISR組相比,EISR組患者在活檢時的尿液dd-cfDNA水平顯著更低(3.69 ng/mL),且在隨后的6個月隨訪期內,其尿液和血漿dd-cfDNA水平均保持相對穩定。這一結果提示,早期減少免疫抑制劑可能更有利于快速控制BKVAN病情,減少對移植物的損傷。另外,有意思的是,在一例調藥過程中出現血漿dd-cfDNA升高的患者中,穿刺確診臨界改變,而SV40染色持續陽性,提示在BKV損傷恢復過程中,SV蛋白表達的改變可能存在一定的滯后性。

總結與展望:動態監測指導精準治療

研究表明,CISR組與EISR組患者的dd-cfDNA水平呈現出不同的動態變化模式,這不僅反映了治療策略的差異,也凸顯了dd-cfDNA在指導臨床決策中的潛在價值。作為一種非侵入性工具,監測dd-cfDNA的動態變化有望幫助臨床醫生實時評估BKVAN患者的治療反應,為個體化調整免疫抑制方案提供客觀依據,提升患者長期生存率和生活質量。

來源: 奧根診斷官網

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

移路相伴

移路相伴