出品:科普中國

作者:韓楠(生物學博士)

監制:中國科普博覽

晨霧中的公園草坪,肉眼難辨的菌絲正在土壤中編織著“地下互聯網”;超市貨架香蕉等待被挑選的同時,東南亞種植園內鐮孢菌引發的香蕉枯萎病正醞釀著香蕉品種更替;ICU病房中,人類正與耐藥真菌對峙,這些真菌通過快速突變逃避藥物攻擊……這些微小的生物既能幫助植物生長,也是導致某些物種滅絕的罪魁禍首,還是現代醫學的“終極挑戰者”。

圖1 不同品種的香蕉

(圖片來源:參考文獻[3])

所以,對于微生物,我們需要保護嗎?科學家們給出了答案——近日,在美國斯克利普斯海洋研究所舉行的會議上,一個由科學家和環保人士組成的多學科小組倡議,要像保護瀕危物種一樣保護微生物。

真菌是真核微生物的核心類群,與細菌等原核微生物共同構成了地球微生物圈的功能支柱。6.35億年的進化積淀使真菌在人類文明的地質紀元上刻下不可磨滅的印記,但是,你可曾想過——如果它們突然消失,地球文明是否會面臨崩塌的結局?

回答這個問題之前,讓我們先來認識一下生活中常見的真菌。

酵母菌:征服人類味蕾的真菌

當第一口松軟的面包觸碰舌尖,享受美味的同時,很少有人意識到,人類利用真菌的歷史已經跨越幾千年。若沒有酵母菌,人類的餐桌上將失去啤酒的麥香、巧克力的醇厚,甚至連最基礎的發酵面食都會成為奢望。

當我們將酵母揉入面團,這些單細胞真菌立即開始工作——它們以面粉中的麥芽糖為原料,通過有氧呼吸快速增殖;待氧氣耗盡后,又無縫切換至無氧發酵模式,持續釋放二氧化碳。這些氣體充斥在含有面筋的面團內,將其體積不斷撐大,最終形成均勻的蜂窩狀氣孔結構。

不止于此,在烤箱升溫的瞬間,酵母菌在高溫中消亡前,還會留下香甜的“饋贈”——酒精與芳香化合物。當酒精蒸發遇熱,面包孔隙獲得均勻支撐;與此同時,產生的香味物質與面粉中的糖分發生褐變反應,形成面包特有的香氣和金黃色表皮。

如果沒有馴化酵母菌,人類飲食史將退回至單調的“生面團時代”,更別提依靠發酵技術保存食物、釀造酒精飲料的文明進程——畢竟,啤酒的釀造史可追溯至6000年前的美索不達米亞,而酵母菌正是這場味覺革命的核心引擎。

從青霉菌到“超級真菌”:進化天平的兩端

1928年,弗萊明實驗室中被青霉菌污染的培養皿,意外改變了醫學史。青霉菌分泌的β-內酰胺類物質是一種“天然抗生素”,將感染死亡率從80%驟降至5%,使外科手術感染致死率降低90%,甚至為癌癥化療等免疫抑制療法奠定了基礎。可以說,沒有真菌產生的這類“天然抗生素”,人類至今仍要面對肺炎鏈球菌等致命威脅。這一發現不僅拯救了千萬生命,更改變了現代醫學的發展軌跡。

然而,在天平的另一端,真菌帶來的負面影響也在加碼。

在東南亞香蕉種植園,鐮孢菌引發的巴拿馬病(香蕉枯萎病)已讓曾經風靡全球的“大麥克香蕉”因絕收徹底退出市場。如今,絕大多數出口香蕉是卡文迪許香蕉——口感下降但抗鐮孢菌。

當我們使用抗生素時,真菌也早已在土壤與城市縫隙中進化出新的生存策略——發展出耐藥性。例如令人擔憂的耳念珠菌,它是一種能抵抗絕大多數抗真菌藥物的“超級真菌”,導致免疫缺陷患者死亡率高達60%。如果真菌的抗藥進化持續失控,人類可能面臨無藥可用的困境。

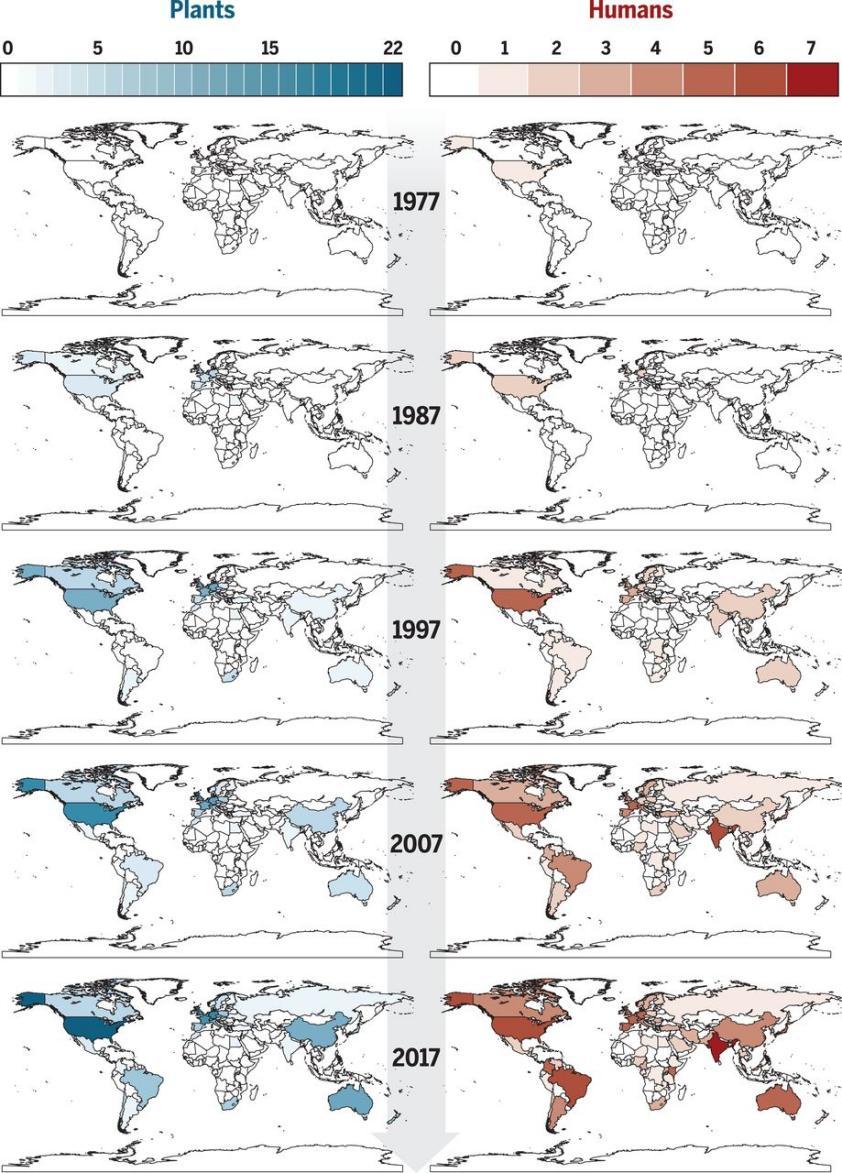

圖2 據報道具有抗真菌耐藥性的真菌種類。

顏色越深表明被報道的抗真菌耐藥性的真菌種類越多。左圖(藍色)描繪了作物病原體對唑類物質的耐藥性時空記錄。右圖(紅色)描繪了人類病原體煙曲霉、白色念珠菌、耳念珠菌、光滑隱球菌、格特隱球菌和新型隱球菌對唑類物質的耐藥性的時空記錄。

(圖片來源:參考文獻[4])

擔子菌:小小真菌具備強大實力

實際上,真菌的影響力遠超微觀尺度。例如,擔子菌(包含了絕大多數食藥用菌、毒蘑菇等大型真菌及銹菌、黑粉菌等重要的植物病原真菌)不僅能夠在大片森林生態系統中發揮舉足輕重的作用,還能成為人類經濟發展的重要推動力。

美國俄勒岡州有一片占地近900公頃的奧氏蜜環菌,其菌絲網絡已持續生長了2400多年。這種真菌以及其它菌根菌(例如紅菇屬、牛肝苗屬等)的菌根網絡能將整片森林的樹木連接起來:成熟樹木通過菌絲向幼苗輸送養分,病樹則將資源轉移給健康個體。若沒有這種“森林互聯網”,許多樹種可能在競爭中滅絕,森林生態系統的物質循環將面臨癱瘓。

圖3 奧氏蜜環菌(Armillaria solidipes)

(圖片來源:Wikipedia)

而在中國脫貧戰場上,羊肚菌、牛肝菌等食用真菌則成為“點土成金”的鑰匙——通過人工栽培技術,成功將貧瘠土地轉化為經濟資源。據農民日報報道,到2023年,全國92個脫貧縣將食用菌產業確定為幫扶主導產業之一。福建農林大學林占熺團隊研發的菌草栽培更創造了生態奇跡:用草本植物替代木材栽培食用菌,據福建省有關部門統計,在1991-1995年,僅福建省菌草栽培食藥用菌共示范推廣12.39億筒(袋),累計增加產值22.46億元,農民增收17.8億元,節約木材51.26萬立方米。

如果沒有這些作為“大地的分解者”的真菌,人類不僅失去了部分美味食材,更可能喪失一種可持續發展模式。畢竟,真菌是地球碳循環的關鍵一環。

真菌消失之問:保護才是最優解

回到最初的問題,如果沒有真菌,這個世界會變成什么樣?我們可以初步預想到的是,若沒有真菌分解枯枝落葉,森林將被腐殖質掩埋;若沒有菌根幫助植物吸收養分,陸地植被可能大片死亡;若人類腸道中的真菌群落失衡,消化系統疾病將成為新的流行病。

然而,人類對真菌的認知仍處于初級階段。科學家推測地球上存在220萬至380萬種真菌,但我們僅命名了12萬種。真菌消失更嚴峻的后果呢?糧食危機、耐藥瘟疫與氣候劇變可能都與這個掌控地球物質循環的“操盤手”息息相關。

因此,真菌的重要性,不言而喻。它們用菌絲連接生態,用次生代謝物改寫醫學,分泌的酶類助力突破生物能源開發瓶頸。盡管部分病原真菌對人類健康與農業構成威脅,但這更凸顯了平衡研究的必要性。

站在生物多樣性喪失的臨界點,我們應當意識到,真菌不是地球的過客,而是文明進程的共演者。畢竟,在真菌6.35億年的生存智慧面前,人類文明不過是初窺門徑的學徒。而理解它們、保護它們,或許是我們維系這顆藍色星球持續正常運轉的必要條件。

參考文獻

[1]盛建菊.酵母發酵對吐司面包品質和風味的影響研究進展[J].糧食與油脂,2025,38:1-5.

[2]劉久鋒.一棒菇,撐開脫貧群眾“致富傘”[N].農民日報,2024-04-17(004).

[3]Maryani N, et al.Phylogeny and genetic diversity of the banana Fusarium wilt pathogen Fusarium oxysporum f. sp. cubense in the Indonesian centre of origin [J]. Studies in Mycology. 2019, 92:155-194.

[4]Fisher MC, et al. Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security [J]. Science. 2018, 360: 739-742.

[5]Kumar H, et al. Candida Auris: an emerging multidrug-resistant fungal pathogen in the United States and the urgent call for action [J]. Microbiol Insights. 2023, 16:11786361231200836.

[6]Delavaux CS, et al. Mycorrhizal feedbacks influence global forest structure and diversity [J]. Commun Biol. 2023,6:1066.

[7]Hawksworth DL, et al. Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species [J]. Microbiol Spectr. 2017, 5:10.1128/microbiolspec.funk-0052-2016.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽