你有沒有在超市貨架前,看著千焦、千卡、0糖、低卡、全谷、全麥、無麩質、碳水、游離糖等標簽滿天飛,感到云里霧里?

你有沒有打開社交平臺,被減重達人分享的經驗帖搞得心動不已,但仔細一看,什么基礎代謝率、體脂率、BMI、血糖生成指數、血糖負荷,這些名詞卻像密碼一樣難解……

今天咱們就帶大家一次性拆解這些字都認識但不了解的“健康黑話”。

第一類

食品選購相關指標和名詞

1.基本健康指標

1.熱量

卡路里/千卡路里(千卡)是大家最常用的熱量單位,但按照《中國食物成分表》(GB28050-2011)要求,預包裝食品營養標簽需標注“千焦”(千焦耳)作為熱量單位。我們在購買食品時需要了解千卡和千焦如何換算。

1千卡=4.184千焦,大家可以記住 4倍關系,用食品標簽上的千焦除以4可以大致得到其千卡值。

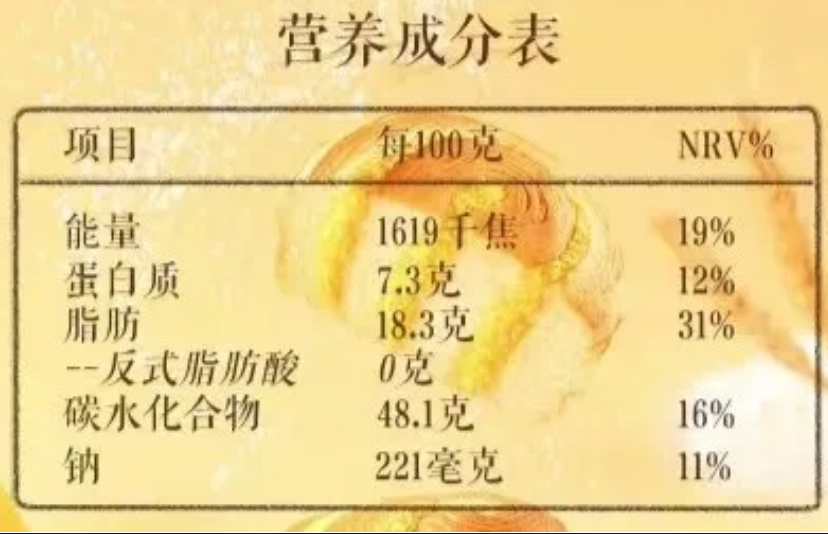

例如,某面包 100克的熱量標注為1619千焦,差不多對應400千卡。按照新版膳食指南推薦的輕體力勞動者每日熱量推薦攝入量2150千卡(男)、1700千卡(女),這面包的熱量可不算低呀。

2.NRV%

這大概是食品標簽中大家最不熟悉的指標了,但它對我們選擇適合自己的健康食品很有參考價值。

NRV%表示每100克或100毫升食品中,某營養素的含量占每日推薦攝入量的比例。以上圖為例,其脂肪NRV%為31%,意味著吃100克這個面包,你就攝入了當日脂肪推薦量的31%,相當于一天脂肪攝入量的三分之一,而當天吃的其他餐次+零食,就要控制脂肪量了,不然容易超量。

日常生活中,我們可以多關注食品標簽上碳水化合物、脂肪、鈉、能量這幾個項目的NRV%,多做些比較,盡量挑選低糖、低脂、低鹽、低熱量的食品。

3.血糖生成指數(GI)+血糖負荷(GL)

這兩個名詞我們經常在一些談論血糖、減重的文章中見到,它們到底是啥意思呢?

GI(血糖生成指數)是描述食物中碳水化合物對血糖水平影響程度的指標,能顯示食物升高血糖的速度和能力。按GI數值可以將食物分為高、中、低GI三個檔次,分別對應的數值是≥70,50~70,≤55。

GL(血糖負荷)是結合了食物碳水化合物含量和升糖指數得到的綜合指標,反映食物對血糖的總體影響。按GL數值可以將食物分為高、中、低GL三個檔次,分別對應的數值是:≥20,10~20,≤10。

如果覺得復雜,可以將GI理解為“爬山的速度”,將GL理解為“爬山的實際高度”:即便一個人爬山速度很快(GI高),但由于今天吃太少(碳水化合物含量低),動能不足,最終也不會爬得太高(GL不高)。

比起GI,更應該綜合地看GL指數,在攝入量相同的前提下,優先選擇低、中GL指數的食物。不過也不能因為某種食物的GL指數低就放肆大吃特吃,不控制量,血糖也會不受控。

4.糖、添加糖

糖其實是一大類碳水化合物的統稱,不僅包括淀粉類主食,還包括糖果、白砂糖、糖漿、蜂蜜、果汁中的糖。很多人談糖色變,堅持要“斷糖”,實際上我們真正要避免的糖,不是饅頭米飯這些主食類“糖”,而是添加糖。

人工添加到食品或飲料中的糖被稱為“添加糖”,如葡萄糖、果糖、麥芽糖、蔗糖、果葡糖漿等。但要注意的一點是,蜂蜜、果汁中含有的糖也是需要控制攝入量的。

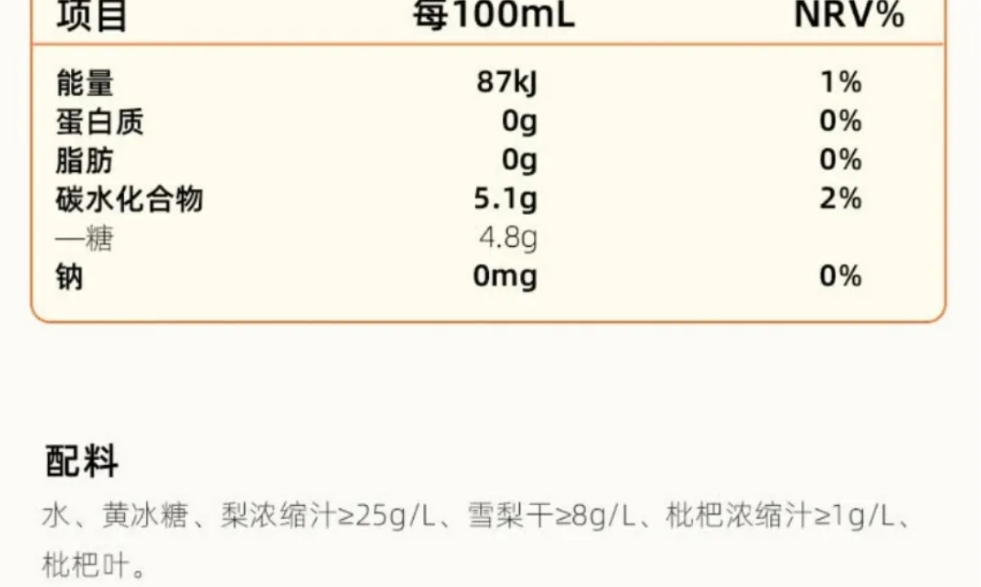

按照《中國居民膳食指南》(2022版)的建議,每天添加糖的攝入量不要超過50克,最好控制在25克以下。大家在購買食品時要注意看清楚碳水化合物(包括淀粉和添加糖)含量,尤其是果汁、飲料類,食品標簽中“碳水化合物”含量約等于添加糖含量。

2.進階健康名詞

1.粗糧、全谷物、雜糧

全谷物

粗糧的包含范圍很廣,統指比精米白面加工程度低很多的主食。粗糧主要包括谷物(玉米、小米、黑米、大麥、燕麥等)、薯類(紅薯、馬鈴薯、山藥等)、雜豆(紅小豆、綠豆、蕓豆等)這三類。

粗糧的谷物結構并不一定非常完整,如去了谷胚的玉米碴依然屬于粗糧。

若谷物類的粗糧完整保留了谷物結構,還可以叫做全谷物,如燕麥、糙米、蕎麥、全麥等。全谷物既沒有脫去谷皮,也沒有去掉谷胚部分,膳食纖維、礦物質保留得最完整,但保質期也更短,建議少量多次購買。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

雜糧主要強調種類雜,除了水稻、小麥等傳統主糧外的其他全谷物或非全谷物、豆類及薯類都可以稱為雜糧。

按照《中國居民膳食指南》(2022版)推薦,成年人每天攝入谷類 200~300g,其中全谷物和雜豆類 50~150g,薯類 50~100g。這意味著每天攝入精細糧:全谷:薯類的比例差不多是 1:1:1 。

2.超級食物

所謂“超級食物”,只是老百姓對那些營養素種類豐富、含量高的食物的總稱。事實上“超級食物”并不是一個科學概念,千萬別指望單靠其中一兩種就能帶來質變。合理搭配、多樣化飲食才是保持健康和科學減重的不變之道。

3.無麩質食物

近年來爆火的無麩質食物,是指那些不含麩質或麩質含量極低的食物。那啥叫麩質?可以理解為谷物中的面筋蛋白(涼皮中的面筋就是這東西),小麥、大麥、黑麥中都有。對于普通人來說,沒必要跟風選擇無麩質食物,只有那些對麩質過敏,吃了之后出現乳糜瀉的人群需要。

科學減重相關名詞

1.入門級減重指標

1.BMI

BMI,即體質指數,常用來衡量胖瘦程度。計算公式為體重(kg)/身高2(m),根據BMI數值,可以將體重分為以下幾類:

體重過低:BMI<18.5

體重正常:18.5≤BMI<23.9

超重:24.0≤BMI<28.0

肥胖:BMI≥28.0

需要注意的是,BMI無法區分肌肉和脂肪,對于經常鍛煉、肌肉量較大的朋友來說,BMI無法反映其真實的胖瘦程度。

2.體脂率

是指體內脂肪重量占總體重的百分比,直接反映脂肪含量,但一般需要去醫院用特定儀器進行測量。生活中常見的體脂秤、智能手表也可以測量體脂率,但不夠準確,只能做參考。

我們不必追求過低的體脂率,男性體脂率不超過 20%、女性體脂率不超過 30%都是可以接受的。尤其對女性而言,體脂率低于 20%可能會導致月經失調、閉經等內分泌紊亂現象。

3.腰圍,腰圍身高比

腰圍能反映肥胖,特別是中心性肥胖的程度。為了預防肥胖引起的各類慢性代謝性疾病,中國疾控中心等權威機構推薦男性應將腰圍保持在 85cm 以下,女性腰圍應小于 80cm。你瞧,其實沒必要死磕 A4腰,不過度的腹部脂肪還能保護腹部臟器呢。

腰圍身高比(腰圍與身高的比值)能更好地評估中心性肥胖和心血管病風險,對于 BMI處于肥胖臨界值人群有一定指導意義。腰圍身高比在 0.5以下通常比較健康。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

4.基礎代謝率

是指人體在清醒、安靜狀態下維持基本生命活動(如呼吸、心跳)所需的最低能量消耗,占人體總能量消耗的 60%~75%。

在運動量、進食情況相近時,基礎代謝率越高,減重效果越好。這就是為何減重達人們紛紛喊著要提高基礎代謝率的原因了。

基礎代謝率的影響因素包括年齡、性別、遺傳基因、激素水平、肌肉量等,其中也就肌肉量可以靠運動鍛煉來提升,像運動員的基礎代謝率就比普通人高出不少。可見,想通過提高基礎代謝率來改善減重效果,還是要加強鍛煉。

5、地中海飲食

地中海飲食模式的特點是含有豐富的魚類、蔬菜水果、全谷物,紅肉的攝入量很少,油脂來源以橄欖油、堅果等不飽和脂肪為主。已有諸多證據證實地中海飲食模式可幫助降低心血管疾病風險。

地中海飲食模式以低脂、高蛋白、高膳食纖維的食物相互組合,熱量不算太高且營養豐富,結合適量運動,長期堅持下去必然有利于減重大業,是適合所有人群的健康減重選擇。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

這些和營養健康有關的指標和名詞,您掌握得如何?一時記不住也沒關系,先收藏起來,需要時“按圖索驥”就好啦。無論是想改善健康,還是維持好身材,都要做到不盲目、不焦慮,循序漸進,在正確的道路上走下去,總能開花結果。

策劃制作

作者丨王璐 注冊營養師中國營養學會會員

審核丨阮光鋒 科信食品與健康信息交流中心副主任中華預防醫學會健康傳播分會委員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體