手機電量告急,卻找不到插座和充電寶?未來,扯一扯衣角就能為電子設備供電的場景或將成為現實。

近日,浙江理工大學武觀研究員團隊在高性能、可形變、可植入柔性儲能器件領域取得重大突破,成功研發出一種能夠“儲能”的纖維。

如果將這種“儲能纖維”制成衣物,不僅能保持穿著的舒適度,還能化身貼身“充電寶”,隨時為手機、耳機、健康監測設備等提供無線充電服務。相關研究成果已在國際材料和化學期刊《Advanced Materials》《Angewandte Chemie International Edition》等上發表。

隨著可穿戴電子設備在生命健康、可植入醫療等領域的快速發展,對高能量密度、長循環壽命柔性儲能器件的需求日益迫切。早在2016年,武觀研究員便帶領團隊開始攻關儲能纖維技術。

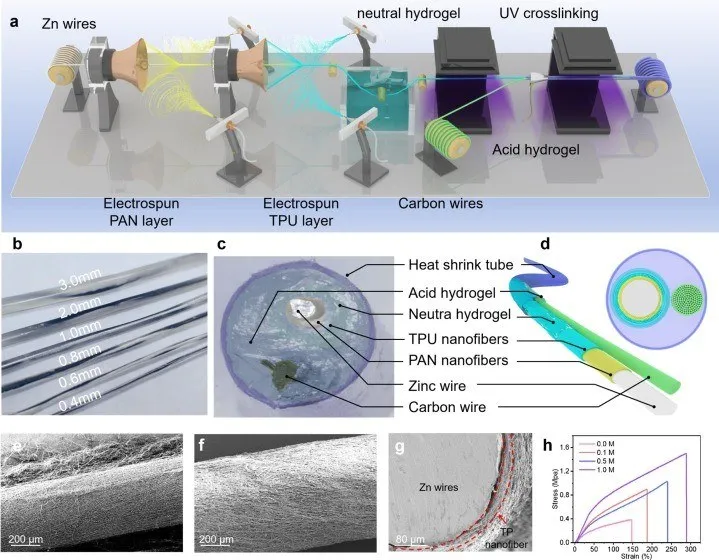

鋅錳纖維電池的研制。 本文圖片均由受訪者供圖

那么,這種纖維為何能“儲能”并“供電”呢?其核心在于團隊獨創的“絲膠/絲素蛋白基復合水凝膠電解質、有序高電活性纖維體系”。

“我們充分利用了絲膠/絲素蛋白天然、柔韌和生物相容性優異的特性,同時借助有序高電活性纖維儲存電解質,確保了能量的高效傳輸,有效突破了傳統儲能材料在安全性、容量與柔性之間的固有矛盾。” 武觀解釋道。

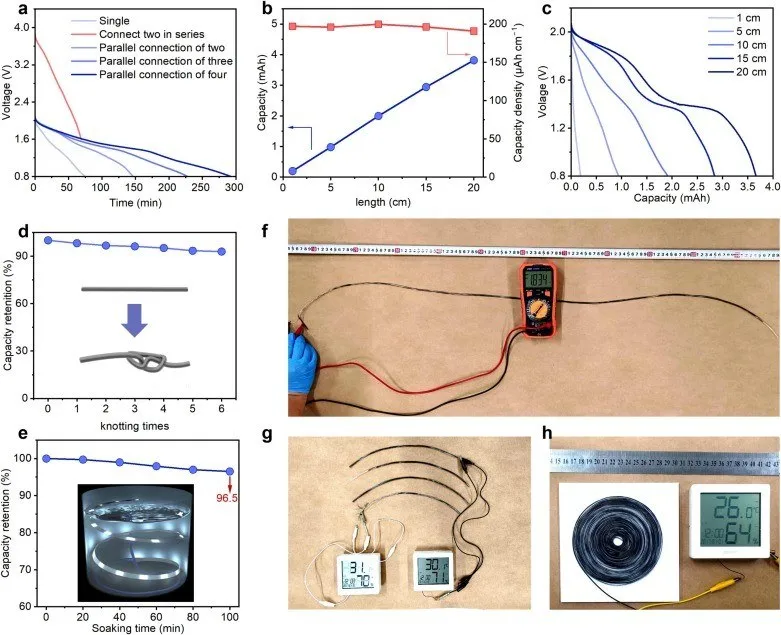

研究結果表明,儲能纖維即使在彎曲、折疊、扭曲等極端形變下,仍能保持穩定供電。

光纖電池的適應性和可擴展性。

當儲能纖維和人體緊密貼合,對安全性要求極高。武觀表示,該儲能纖維采用的是無毒且生物兼容性極佳的絲膠/絲素蛋白材料,能夠直接貼近皮膚。即便纖維意外剪斷或部分損壞,還能持續供電,規避了傳統鋰電池短路、漏液、熱失控甚至爆炸的風險。

“經過國內權威質量檢定和認證機構的檢測報告顯示,該儲能纖維在經歷1萬~2萬次充放電循環后,依然保持優異的性能和穩定性。”武觀補充道,“這為可穿戴設備的持久供電提供了堅實基礎。”

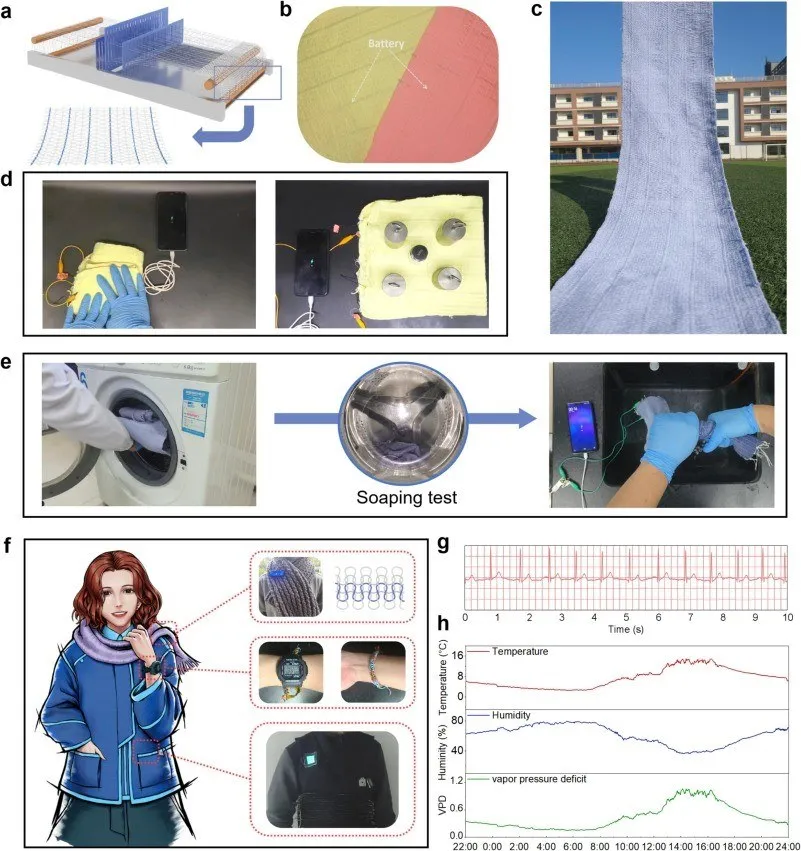

目前,該技術已與多家企業開展合作,并在部分醫療機構完成前期驗證。臨床反饋顯示,基于該材料研發的原型器件在生物信號采集穩定性、長期佩戴安全性等方面表現優異,尤其在柔性電子皮膚、智能理療服飾等場景中展現出廣闊應用前景。

織物電池的生產與實際應用。

展望未來,團隊正致力于進一步提升纖維的機械強度與柔性,以適應劇烈運動場景,同時研發在低溫環境下也能保持優異容量的版本。武觀還透露,未來有望結合光能或其他環境能源實現“自充電”功能。

或許不久之后,你日常使用的背包、身穿的衣物,甚至汽車的內飾,都能利用儲能纖維實現自主供電。

來源: 浙江理工大學、潮新聞

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會