繼CCD(帶有電荷耦合器件圖像傳感器的一類數(shù)碼相機)之后,“撕拉片”正在年輕人中流行起來,一張150到200塊,部分?jǐn)z影工作室單張收費甚至達(dá)到了三四百元,在小紅書、抖音、微博等社交平臺上,小年輕們正在經(jīng)歷這場時尚輪回的洗禮。

什么是“撕拉片”?它是咋火起來的?

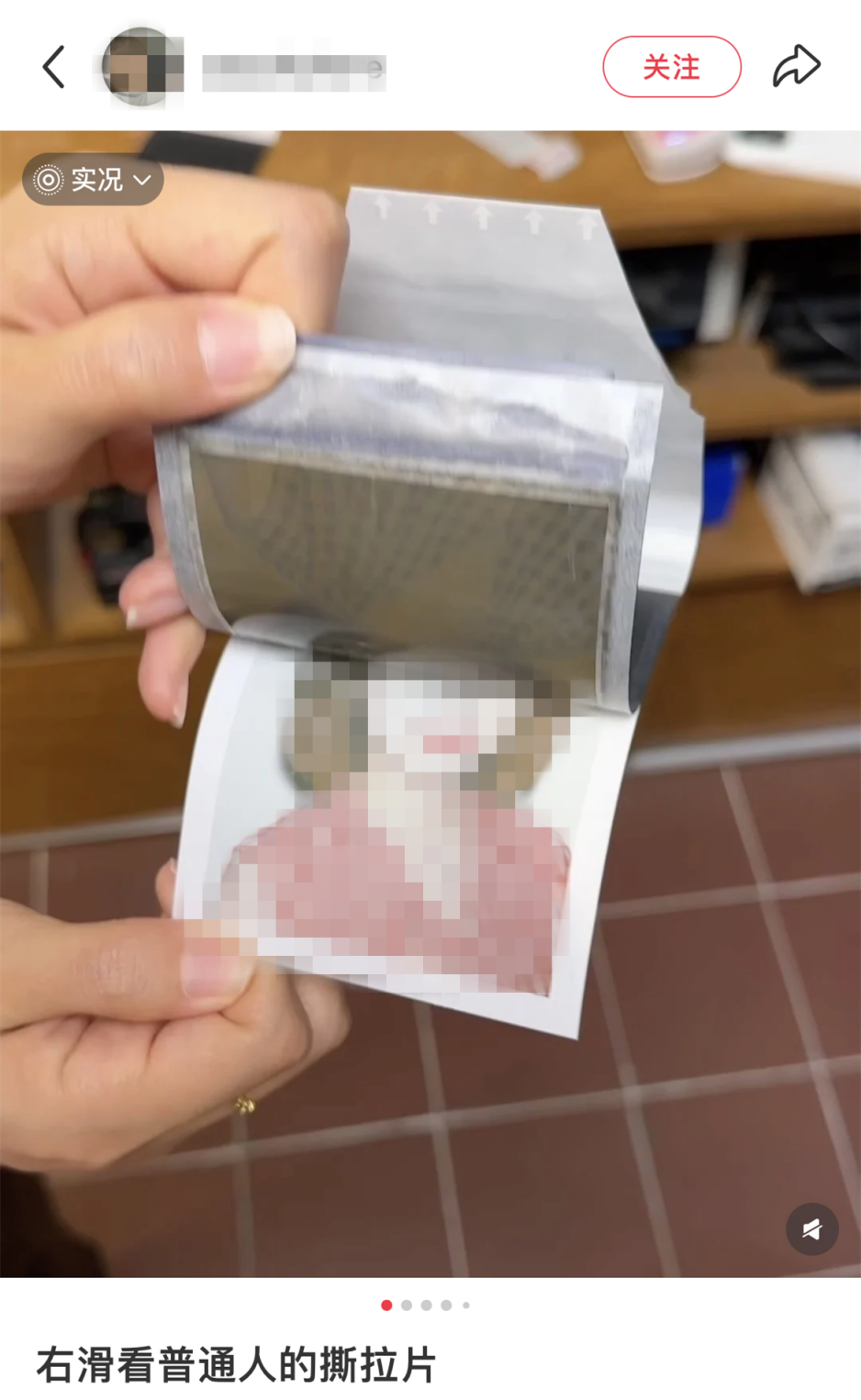

(圖源網(wǎng)絡(luò))

拍一張少一張的撕拉片

撕拉片正式名稱為“Packfilm”,也被稱為“即顯相片”、“一次成像片”等。其發(fā)明可追溯到20世紀(jì)40年代,由寶麗來公司創(chuàng)始人埃德溫·蘭德(Edwin Land)推出。

撕拉片是一種即時成像的膠片,它無需暗房沖洗,拍攝后等待一段時間會自動顯影,且使用過程中需要手動“一撕”再“一拉”,因此得名撕拉片。

這種技術(shù)在20世紀(jì)五六十年代風(fēng)靡一時,廣泛應(yīng)用于商業(yè)、醫(yī)學(xué)和藝術(shù)領(lǐng)域。然而,隨著數(shù)碼攝影技術(shù)的普及,撕拉片也因其成本太高、銷量太少逐漸被邊緣化。

圖源:Pixabay

從2001年開始,寶麗來就大量關(guān)停工廠,到2009年時,全球僅剩一家荷蘭工廠還保留了生產(chǎn)的機器,但由于配方遺失和技術(shù)被銷毀,生產(chǎn)線也徹底中斷,而富士也在2016年宣布停止撕拉片相紙的生產(chǎn)。

因此,目前市面上的正版撕拉片相紙基本來源于攝影機構(gòu)或個人囤貨,所以也有了“拍一張少一張”的說法。物以稀為貴,在二手交易平臺上,單盒十張裝撕拉片已經(jīng)飆升到了2000多元,且?guī)缀跛猩唐范紭?biāo)注了“不保證100%出片成像”“不退不換”。

那如此昂貴且被時代淘汰的“老古董”是怎么又火了一把的?

與手機即拍即看不同,撕拉片需要等待顯影,成像效果取決于溫度、濕度,且易產(chǎn)生褪色、偏藍(lán)等隨機效果,因此會有一種“開盲盒”的體驗。這種不確定性反而增加了用戶的期待和驚喜。

另外,在處處主打高清畫質(zhì)的今天,撕拉片適當(dāng)?shù)脑朦c,以及偏色模糊掉了皮膚的小瑕疵,讓照片自帶美顏濾鏡和氛圍感。換句話說,撕拉片在“真實”和“濾鏡”之間找到了一種平衡,既保留了生動感和古早的儀式感,又迎合了修圖時代的審美,降低了顏值焦慮。這種“有保留的真實”,讓年輕人在拍照中找到了舒適區(qū)。

撕拉片和拍立得有啥區(qū)別?

“撕拉片”和“拍立得”聽起來像是同一個東西,實則完全不同。最明顯的區(qū)別就是:撕拉片得手動“拽”出照片,拍立得自己“吐”出照片。

撕拉片的操作步驟較多,拍攝完成后需手動將膠片從相機中拉出,等待一定時間讓藥水充分反應(yīng)顯影,然后再將正負(fù)片分離,才能得到最終照片。這個過程對操作環(huán)境和手法有一定要求,如果技術(shù)不到位,非常容易損壞照片。而拍立得的操作十分簡單,拍攝完成后,相機會自動將相紙“吐”出來,幾分鐘內(nèi)相紙就會逐漸完成顯影,無需額外的操作。

二者的成像原理基本相同,不同的是顯影過程。

撕拉片的膠片是預(yù)埋顯影劑,在成像過程中需要手工拽出膠片,完成顯影劑的涂敷實現(xiàn)正片顯影。由于手工操作的不確定性,藥水成分和反應(yīng)條件對成像效果影響較大。

而拍立得照片使用的相紙雖然同樣預(yù)埋顯影藥水包,但預(yù)埋的方式更為精細(xì)科學(xué),且在顯影過程中使用機械式擠壓實現(xiàn)顯影劑涂敷,使藥水能夠均勻分布在相紙各層之間,直接在相紙上成像,從而可以得到較好的顯影效果。

有趣的是,拍立得的相紙在近些年也是熱門單品。就拿富士拍立得mini相紙來說,官方價格為72元20張,但由于生產(chǎn)量少,消費者很難搶到原價拍立得相紙,只能轉(zhuǎn)向二手市場。目前在二手市場上,一盒(20張)富士拍立得mini相紙售價在150元左右,不少消費者表示“漲得太離譜,快要買不起了。”

近幾年來懷舊復(fù)古的浪潮接連不斷,僅在攝影領(lǐng)域,從拍立得、CCD到現(xiàn)在的撕拉片,熱度都越來越高。

圖源:Pixabay

在拍照片越來越高清、越來越便捷、成本越來越低的當(dāng)下,操作復(fù)雜、成本不低、成像清晰度不夠的老家伙們反而成了寵兒,比起舉起手機就能咔咔拍攝幾百張的便捷,一張慢悠悠成像的膠片相紙所具有的儀式感和不可替代性或許更能記錄當(dāng)下。

參考資料:

[1]鐘菡,張熠.撕拉片為何成攝影界新晉“頂流”[N解放日報].海洋世界,2025-05-12(007).

[2]羅艾,敏龔新.拍立得“一紙難求”,年輕人稱“玩不起”[N].三湘都市報,2024-09-06(A07).

供稿單位:重慶陸海傳媒有限公司電腦報出版分公司

審核專家:余師亮

聲明:除原創(chuàng)內(nèi)容及特別說明之外,部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。

來源: 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會