走進杭州蕭山錢江世紀城“麥田CBD”,金黃的秸稈捆正整齊地碼放在一旁。過去,它們的歸宿常是田間的一把火,化作滾滾濃煙。如今,它們被穩穩裝進貨車,目的地是幾公里外的實驗室。

在那里,只要25℃常溫、4小時,這些秸稈便能脫胎換骨,成為人們口中的“黑色黃金”——石墨烯。

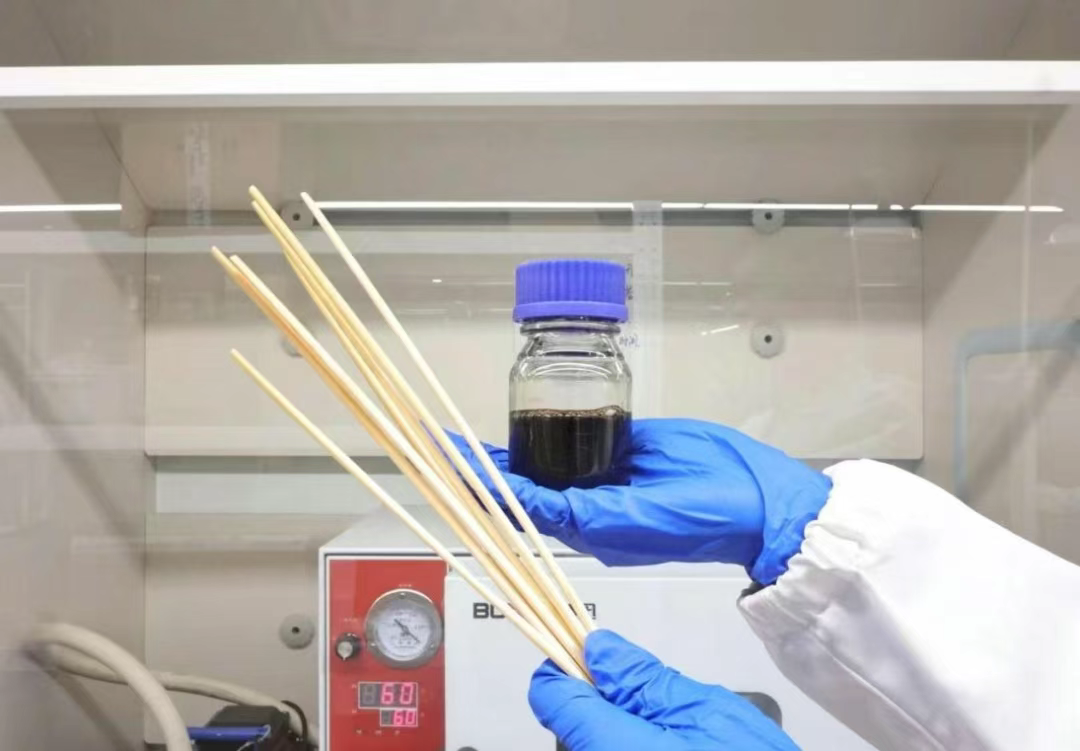

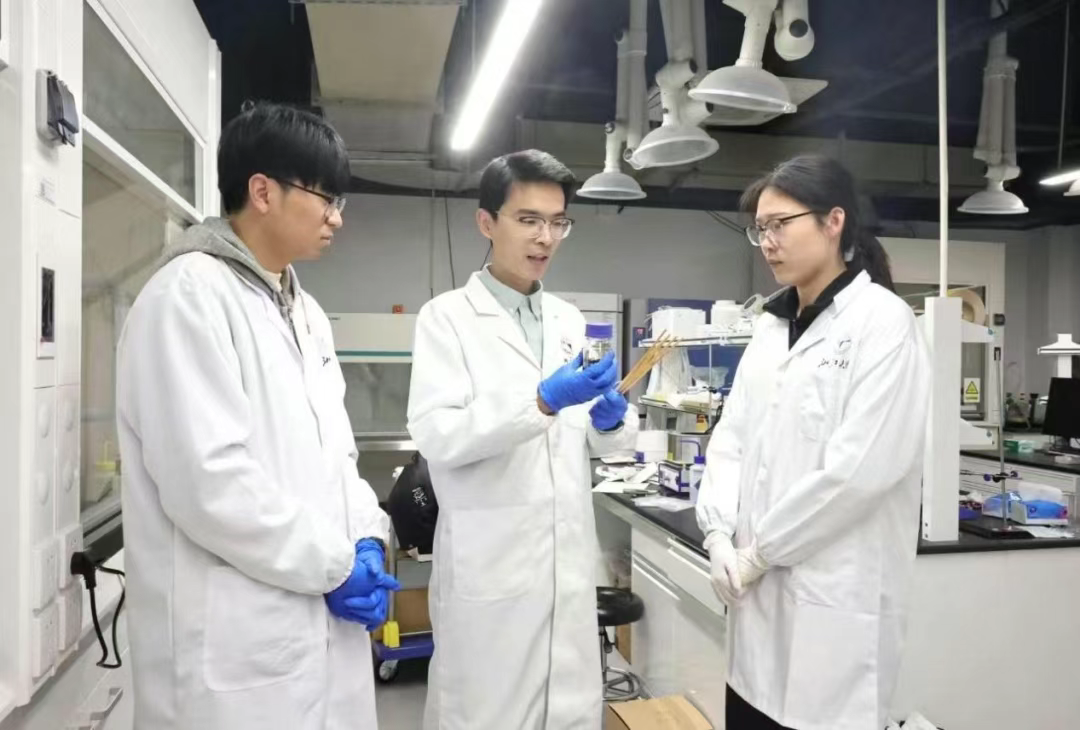

現場圖片 李寒清、王如君供圖

長期以來,農作物秸稈處理是困擾農民的“老大難”問題。直接焚燒秸稈會造成空氣污染,而外運處理又面臨高成本的困境。

“麥田CBD”托管單位、杭州蕭然供銷智慧農業服務有限公司總經理沈良透露,自去年下半年啟動秸稈回收工作后,因周邊缺乏大規模處理中心,部分秸稈需尋求外部處理渠道,于是公司積極尋找秸稈處理單位,探索秸稈本地化高值化利用途徑。

轉機源于浙江大學杭州國際科創中心研究員王端超博士團隊歷時三年的“死磕”。他們聯合國內外學者,成功研發出生物質室溫石墨化技術。

“傳統石墨化工藝需要2000℃以上的高溫環境,僅能耗成本就占生產成本60%以上。現在,25℃的常溫環境下,我們僅需4小時就能把秸稈、茅草等生物質轉化為高質量石墨烯。”王端超表示,該技術已通過上百個樣品實驗驗證,不僅實現無能耗、無污染、無廢氣排放,且經濟價值高。

實驗圖片 李寒清、王如君供圖

技術的落地還需應用驗證。今年4月,由王端超博士團隊創辦的杭州原子碳材料有限公司,為推進中試研究和工程化應用驗證,急需穩定的秸稈來源;而杭州蕭然供銷智慧農業服務有限公司擁有豐富的秸稈資源,僅錢江世紀城區域田塊,小麥、晚稻等作物秸稈年產量可觀,今年小麥回收面積達6400畝,晚稻預計超1萬畝,秸稈年回收量可達數千噸。在杭州市蕭山區青年科技工作者協會積極對接蕭山區科協、區農業農村局進行的牽線搭橋下,雙方迅速達成合作。

現場圖片 李寒清、王如君供圖

點草成“金”,價格幾何?杭州原子碳材料有限公司總經理張恒算了一筆賬:以600公斤秸稈為例,通過生物質室溫石墨化技術可產出近200公斤高質量石墨烯。該技術不僅突破傳統高溫工藝的能耗瓶頸,更構建起“生物質碳固定-常溫轉化-高附加值利用”的閉環產業鏈。

現場圖片 通訊員供圖

“此前,秸稈回收主要用于轉化為有機肥、營養基質或碳化處理等,新型的高值化利用前景更為廣闊。此次科農結合拓展了市場空間,也為蕭山農業循環經濟注入新力量。”沈良表示。

(來源:潮新聞)

來源: 浙江省科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會