美國總統特朗普日前高調宣布,美國要在3年內打造名為“金色穹頂”的導彈防御系統,宣傳這將是“史上最佳的導彈防御系統”,可以提供“接近100%的防護”。然而,對這一計劃,科學界更多的反應卻是持有謹慎乃至悲觀態度,美國物理學會更是對這一計劃高度質疑,甚至認為其在一定程度上違反了“基本物理定律”。

撰文 | 崔凱(中國空氣動力學會 科學傳播和普及工作委員會主任)

華盛頓時間2025年5月20日,美國總統特朗普坐在白宮橢圓形辦公室,背對著兩張引人注目的效果圖,高調宣布了名為“金色穹頂(Golden Dome)”的導彈防御系統計劃,盡管特朗普的情緒略帶幾分興奮,但筆直站立在一旁的國防部長赫格塞斯,臉上卻顯露出凝重而復雜的表情。

在講話中,特朗普提出該系統預計耗資約1750億美元,并將在3年內,也就是說,將在他的任期內投入使用。“金色穹頂”旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防御系統,并將與現有的戰區導彈防御系統(Theater Missile Defense System, TMD)、國家導彈防御系統(National Missile Defense System, NMD)等相結合。一旦建成,所謂的“金色穹頂”將會像武俠小說中的“金鐘罩”一樣,可以保護美國免受彈道導彈、巡航導彈、高超音速導彈,以及從太空發射的導彈等多種形式的攻擊,提供“接近100%的防護”。因此,特朗普將這個項目的目標定為“打造史上最佳的導彈防御系統”。

特朗普在講話中還特意提到了里根總統在冷戰時期提出的“星球大戰”計劃,并稱當時技術受限未能實現,而如今他要完成里根40年前開啟的任務,徹底消除美國本土乃至海外基地面臨的導彈威脅。

盡管“星球大戰”計劃在克林頓政府時期就已經無疾而終,但特朗普卻似乎一直對其情有獨鐘。在2025年1月上臺伊始,他就簽署了行政令,要求打造一套類似于以色列“鐵穹”系統的美國防御體系。或許是覺得這個名字山寨意味太濃,國防部在隨后的2月將其正式更名為“金色穹頂”計劃。

“金色穹頂”計劃要做什么

按照特朗普講話及其他渠道披露的信息,“金色穹頂”計劃主要目標就是構建一套新型防御體系,從而有效攔截來自全球各地的各種攻擊威脅。

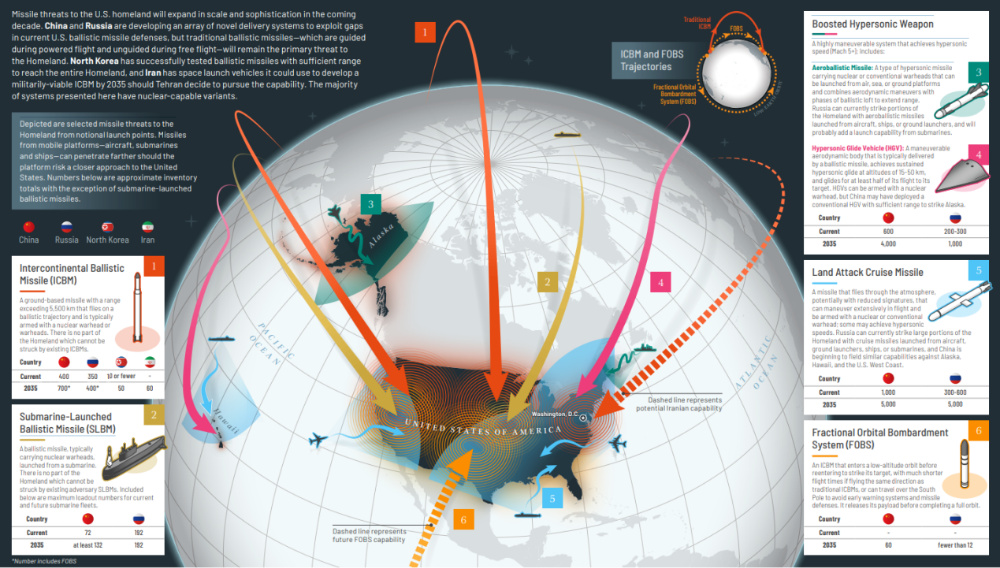

根據美國國防情報局的分析,美國本土及其海外基地面臨的導彈威脅主要包括6個方面。

一是陸基發射的洲際彈道導彈,即從導彈發射井或者發射車發射,采用彈道飛行的導彈,通常配備一枚或多枚核彈頭。

二是潛射彈道導彈,由潛艇發射、通常攜帶核彈頭。其他國家現有的潛射彈道導彈能夠打擊美國本土的任何地區。

三是增強型高超音速武器,典型如可攜帶核彈頭或常規彈頭的氣動彈道導彈,可從空中、海上或地面平臺發射,雖然這類導彈仍采用拋物線飛行,但可以通過壓低彈道的方式保證其基本在大氣層內飛行,因此具有較強的機動性。

四是高超音速滑翔飛行器,這種飛行器通過火箭助推的方式將彈頭推送至一定的高度和速度,之后在大氣層內利用氣動升力持續地以高超音速滑翔飛行,由于采用非拋物線型彈道,且機動能力極強,導致其軌跡難以預測。

五是巡航導彈,這種導彈自身攜帶發動機,并可攜帶核彈頭或常規彈頭,可以從飛機、地面發射器、艦船或潛艇等多種平臺發射,且全程均在大氣層內帶動力飛行,部分導彈速度可達到高超音速,可在飛行過程中進行大范圍機動。

六是軌道轟炸系統,這種系統可在低空軌道實現較長時間的駐留,使用時可直接從太空進入大氣層打擊目標,其攻擊突然性強,且飛行時間較其他導彈可以大幅縮短。

美國面臨的導彈威脅評估 | 圖源:美國國防情報局

按照“金色穹頂”計劃的設想,所搭建的新型防御系統將可有效應對上述所有類型的導彈威脅。按照美國國防部對這套防御系統的描述顯示,該系統通過整合現有美國的各個相對獨立的導彈防御系統,最終構建一個完整的分層網絡。該網絡主要包含感知層、指揮控制網和打擊層三個層次。感知層通過探測衛星對來襲導彈進行探測、定位、跟蹤、預警、監視等;指揮控制網用于將感知到的情報信息傳送給決策中心,輔助決策,并將作戰指令傳送給具體實施攔截的武器系統,還需對作戰資源進行管理;打擊層則通過攻擊衛星和各類攔截器在導彈襲擊的多個階段實施攔截。

按照設想,如果這樣一個系統構建完成后,一旦面臨來襲導彈的威脅,部署于天基的數千顆衛星將會不斷感知并且跟蹤來襲導彈,同時實時監測并分析獲得飛行軌跡、速度等相關信息,并通過網絡傳遞給指揮控制網;接下來指揮控制系統將依據所獲得的信息,研判來襲導彈的類型和可能的攻擊意圖,迅速做出應對決策,再分別啟動相應的打擊層攔截系統;攔截過程可能分為多個波次,即按照來襲導彈的不同飛行階段,采用不同的攔截方式,比如在飛行中段,可能啟動天基攔截系統,如果攔截失敗,還要在末端采用動能殺傷方式攔截,以進一步提高攔截成功的概率。

按照相關信息的介紹,“金色穹頂”計劃所涵蓋的內容非常豐富,不但要整合目前幾乎所有的防御系統,還要研發大量的新型技術。例如,在感知層至少要部署大約1000顆衛星,在打擊層不但要整合“薩德”、“宙斯盾”等現有陸基、海基常規反導攔截系統,還將開發天基激光武器、新型動能攔截器、甚至攻擊型衛星等聽起來比較“玄幻”的新型裝備,信息量之大,令人目不暇接。或許正是由于這樣的原因,不少專家都使用“星球大戰2.0”來稱呼這一計劃。

“星球大戰”計劃升級了?

美國的導彈防御系統(Ballistic Missile Defense System, BMD)由來已久,最早可以追溯至冷戰初期。最早的導彈防御武器系統產生于20世紀50年代末,稱奈基-宙斯(Nike-Zaus)系統。之后,美國對其導彈防御計劃曾幾度修改,先后制定過哨兵、衛兵(Safeguard)等導彈防御計劃。

1983年3月23日,里根政府提出了發展導彈防御武器系統計劃,并將其正式命名為戰略防御倡議(Strategic Defense Initiative, SDI),也就是俗稱的“星球大戰”計劃。

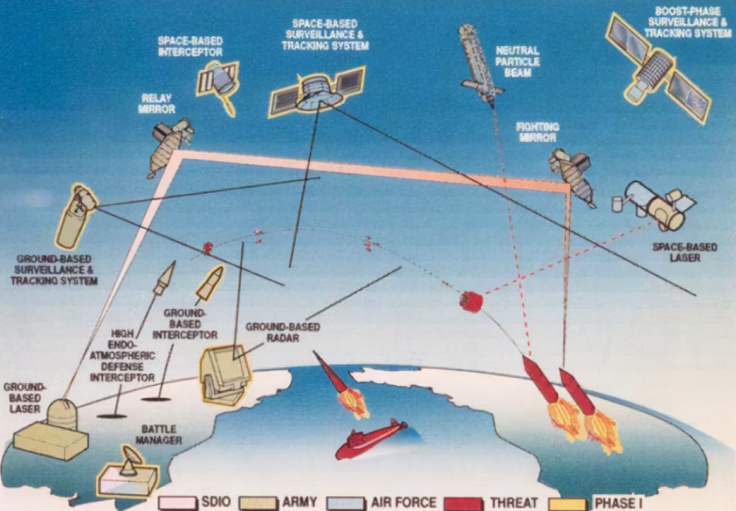

“星球大戰”計劃構想圖丨圖源:資料

“星球大戰”計劃由“洲際彈道導彈防御計劃”和“反衛星計劃”兩部分組成,其核心目標是構建一套多層級的防御系統,所使用的主要武器包括天基定向能武器(如氟化氫化學激光器、核能、X射線激光器、帶天基反射鏡的準分子激光器、中性粒子束武器)和動能武器(非核攔截彈和超高速電磁炮等)。

“星球大戰”計劃的主要攔截目標,是來自前蘇聯發射的洲際彈道導彈。依據彈道導彈的不同飛行階段,相應地按照四個層級攔截,分別是在導彈發射階段3-5分鐘的助推段攔截;在導彈最末一級火箭關機,彈頭和突防裝置開始脫離導彈飛向目標時約500秒的末助推段攔截;導彈投放完分導彈頭和突防裝置,到彈頭再入大氣層之前這一段持續時間約20分鐘的中段攔截;以及彈頭再入大氣層后的再入段攔截。在每一個階段,都設想了定向能、粒子束、動能殺傷,以及攔截彈等多種形式的攔截方式。

不過,由于“星球大戰”計劃所提出的系統極為復雜,所設想的技術也過于超前,像定向能、粒子束等技術當時甚至僅處于概念研發階段。不僅如此,按照規劃還需要構建一系列太空基礎設施,因此需花費大量的資金,按當時的預估,總成本高達一萬億美元以上。由于設想過于龐大,同時由于前蘇聯解體導致國際環境出現變化,該項目于1993年正式終止。

“星球大戰”計劃終止后,當時的克林頓政府基于已有的技術基礎,啟動了兩個規模相對較小的防御計劃,即公眾所熟知的國家導彈防御系統和戰區導彈防御系統,前者主要用于美國本土防衛,后者主要用于保護美國部署在海外的部隊或是其盟國。

不難看出,此次特朗普政府所提出的“金色穹頂”計劃與“星球大戰”計劃相比,既存在一定的技術繼承性或是重疊性,也存在一定的差異。拋開政治因素,其差異性主要體現在幾個方面。

首先,相較于“星球大戰”計劃,“金色穹頂”計劃所攔截目標的來源更加多樣化。“星球大戰”計劃的主要啟動背景是美國和前蘇聯的冷戰對抗,因此其主要針對的攔截目標就是由前蘇聯發射的彈道導彈。相比之下,此次“金色穹頂”計劃明確提出所謂的“威脅國家”則不止一個。

其次,要防御的來襲導彈類型有明顯差別。“星球大戰”計劃所防御的導彈類型為單一的彈道導彈,即無法在飛行中自由改變飛行軌跡的導彈類型。“金色穹頂”計劃則提出不僅要防御彈道導彈,還要防御具有強機動能力的高超音速導彈、巡航導彈,乃至來自太空的威脅等,表面看能力更強,但實際的實施難度無疑更大。

第三,技術積累和相關成熟度不同。“星球大戰”計劃提出于1983年,當時很多技術,比如先進傳感器、電磁武器、激光武器技術等都尚處于概念研發階段,其技術可行性尚有存疑。歷經四十余年的發展,相關技術都有了相應的發展。特別是近年來馬斯克的太空探索公司利用其研發的低成本技術發射了大量衛星,這為“金色穹頂”計劃這一天基防御系統打下了不錯的基礎。

盡管存在上述不同,但這兩個龐大的計劃仍然具有更多的共同性。一是具有共同的戰略目標,即都是要為美國本土以及海外基地打造一個完整而封閉的防御體系。二是具有十分相似的體系架構,即都是以天基衛星系統為基礎,采用分層的方式對來襲目標進行攔截。三是都具有高度的技術復雜度,即都需要整合已有的導彈防御系統,同時還需要研發大量新興技術。

最后,也是最重要的一點,就是都需要龐大的資金支持。盡管“星球大戰”計劃的終止與國際形勢變化有關,但最為直接的原因仍是耗費過大,導致政府無法承擔。此次“金色穹頂”計劃提出的預算金額為1750億美元,但據美國國會預算辦公室(CBO)估計,其長期成本可能超過5000億美元;而美國物理學會研究,如果考慮來襲導彈齊射,則需一次性部署更多的攔截武器。如果那樣,總花費可能超過萬億美元,甚至達到數萬億美元。

因此,不少專家和媒體戲稱,“金色穹頂”計劃真的是用“黃金”打造。綜合上述共同點,將“金色穹頂”計劃稱為“星球大戰2.0”版本不無道理。

馬斯克開始編織“鐵布衫”了么

無論是“星球大戰”計劃,還是“金色穹頂”計劃,都是以天基衛星為核心的防御系統。也就是說,要想實現有效的防御,首先要在第一時間感知目標導彈的發射,其次是進行實時跟蹤,只有完成這兩步,才能根據實際情況進行決策,進而采用對應的攔截措施。

要想在全球范圍內維持有效感知和跟蹤能力,毫無疑問需要一個龐大的衛星網絡來支持。“星球大戰”計劃設定的監控范圍為前蘇聯全境,預計所需的衛星數量達到上千顆,由于當時衛星的研制生產以及發射費用居高不下,由此引發的財政困難也是導致該計劃最終無法維持的重要原因。

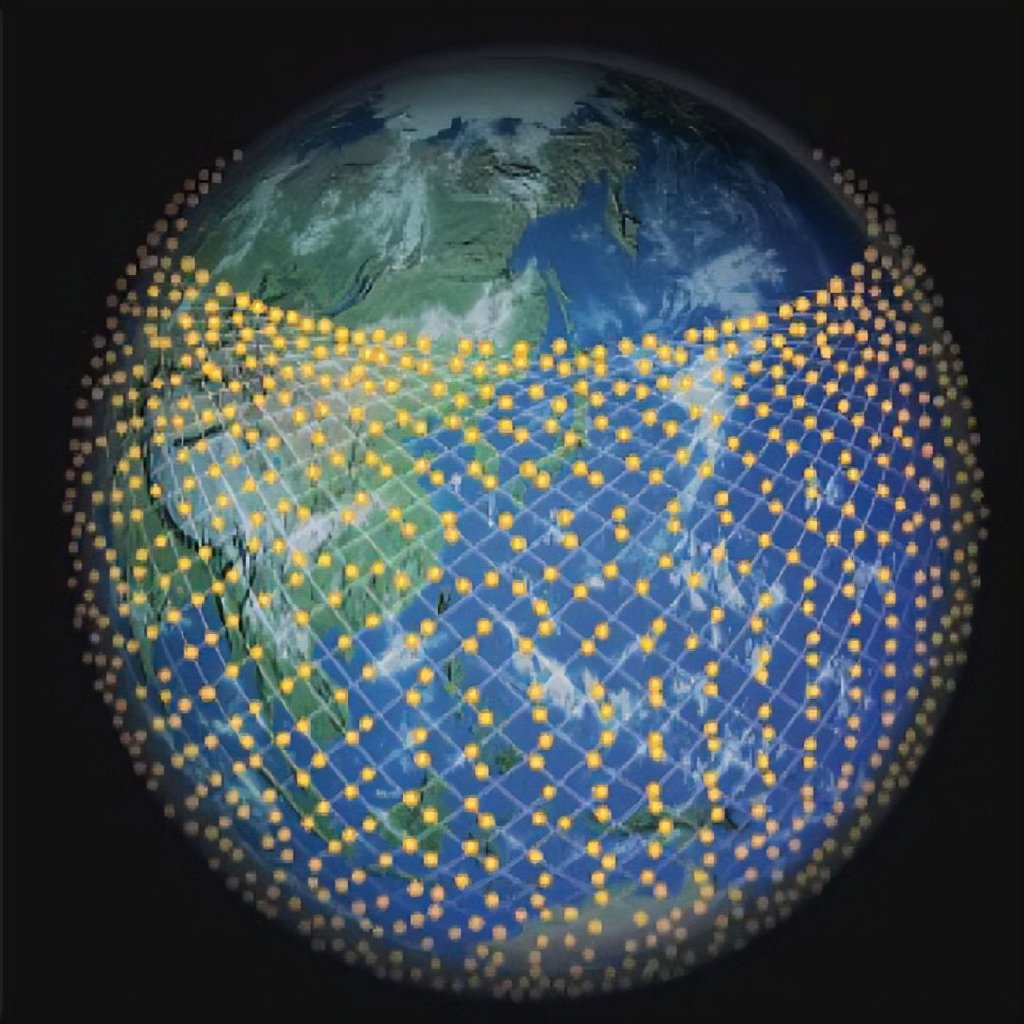

相比于“星球大戰”計劃,此次“金色穹頂”計劃的監控范圍更大,而且不但需要部署偵察衛星,還計劃部署攻擊衛星,按照目前的測算,所需要的衛星數量也將達到千顆以上。也就是說,對于“金色穹頂”防御系統這樣一座“金鐘罩”而言,其核心就是由大量衛星所編織的“鐵布衫”。

“星云”設想圖丨圖源:sciencenews.org

近年來,馬斯克的太空探索公司不斷推動其所提出的“星鏈”計劃,雖然該計劃公開的目標為建設一個全球覆蓋、大容量、低時延的天基通信系統,在全球范圍內提供高速互聯網服務,但業界廣泛認為,“星鏈”系統一定會用于某種軍事目的,并已經在俄烏沖突中獲得證實。

綜合目前的情況分析,以“星鏈”為基礎,建設“金色穹頂”防御系統的可能性最大。一方面,建設“星鏈”所采用的低成本衛星研制和發射技術可以大幅節約建設“金色穹頂”防御系統的開支;另一方面,這一計劃也為“星鏈”的軍事應用尋求到了一個出口,可以通過政府支持的方式資助“星鏈”系統的繼續建設。也就是說,特朗普的“金鐘罩”需要披上馬斯克的“鐵布衫”,反過來,馬斯克的“鐵布衫”也需要特朗普“金鐘罩”中的“金”來支持。

“金色穹頂”計劃可能走向何方

有了馬斯克“鐵布衫”的加持,使得特朗普提出“金色穹頂”計劃時雄心勃勃,甚至提出在三年左右的時間令其“全面運轉”。以導彈防御局(MDA)為代表的美國軍方緊隨其后,對這一計劃的可行性言之鑿鑿。同時,除了馬斯克的太空探索公司緊緊跟隨以外,以洛克希德·馬丁公司和雷神技術公司等為代表的美國傳統軍工大廠也提出了包含9個部分的相應解決方案。但從現實來看,對這一計劃的反應更多卻是謹慎甚至悲觀,具體表現在如下幾個方面。

在計劃組織方面,經過多年的積累,美國已經建立起了NMD、TMD、薩德、宙斯盾等一系列相對獨立的防御系統,要想在短期內將這些系統互聯,實現信息共享和統一指揮,不僅涉及到一系列技術問題,還面臨各部門之間的協調組織,從已有經驗來看,絕非易事。

在后續維護方面,即便是該系統真的建成,要想維持系統的正常運轉,其財政消耗也將是一筆龐大的支出。“星鏈”系統雖然突破了低成本研制和發射技術,但低成本同時帶來的問題是可靠性降低,近期“星鏈”衛星出現大批墜落,總計已達數百顆,可以預期,如果未來要維持整個“金色穹頂”防御系統的正常運轉,需要不斷地補充新的衛星,僅此就將是一項不菲的長期消耗。

最重要的則是在技術方面, “金色穹頂”防御系統號稱可以攔截幾乎一切來襲目標,但從目前技術水平看,即使對于相對傳統的彈道導彈,攔截成功的概率也無法做到很高,更不要說具備強機動能力的高超音速武器了。同時,激光武器、攻擊衛星等新型技術和裝備雖然較40年前有了較大進步,但技術成熟度遠遠達不到實用化的要求。

尤其需要指出的是,美國物理學會(American Physical Society, APS)曾在2025年2月發布了一份研究報告,從不同角度進行了分析。他們認為,目前看上去比較成功的以色列“鐵穹”系統,所防御的國土面積僅相當于美國新澤西州,而且攔截目標主要是速度相對較低的哈馬斯火箭彈或是伊朗中近程彈道導彈。即便如此,尚無法做到“接近100%”的攔截概率,何況是面積廣袤的美國,以及多種類型的導彈或者彈頭呢?

同時,攔截高速飛行的導彈相當于“以子彈擊中子彈”,要想攔截飛行速度高達20馬赫的彈頭,需要消耗大量的能量。在攔截過程中,動量的傳遞和轉換必須符合物理定律。如果攔截器不能在物理上滿足這些條件,那么攔截將無法實現。如果再考慮進攻方故意制造的導彈碎片、輕型誘餌和其他突防輔助裝置,都與彈頭沿著相同的軌跡飛行。研究指出,“這使得防御方很難在‘威脅云’中區分彈頭與其他物體,從而瞄準彈頭。”

此外,對于特朗普提到的激光武器,研究認為,“在未來15年時間范圍內,無論是基于飛機、無人機還是太空平臺,能夠在助推段使洲際彈道導彈失效的激光武器在技術上也是不可行的。”還有,如果考慮對方同時發射10枚導彈,要想實現全部攔截,理論上所需的攔截器數量將達到驚人的30000顆,這是一個幾乎不可能實現的數字。

上述還只是針對彈道導彈的防御,在這份60余頁的報告中,還列舉了其他方面。華盛頓特區安全世界基金會的維多利亞·桑森(Victoria Samson)總結道,“盡管技術取得了巨大的進步,但物理定律并未改變,這才是真正的挑戰。”

業界普遍將“金色穹頂”計劃戲稱為“星球大戰2.0”版,除了前面所講的因素外,還有一個重要的原因就是認為這個計劃或許會如同“星球大戰”計劃一樣,以草草收場而告終。最近一段時間,特朗普和馬斯克帶有戲劇性的公開互撕,無疑又為這個計劃的后續走向增加了些許不確定性。不過,最終結果如何,只有拭目以待,讓子彈再飛一會了。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸