流言“豬油比植物油更容易讓人發胖。”

很多人認為豬油是動物油脂,熱量高,也富含飽和脂肪,比植物油更容易讓人發胖。

流言分析:這是一個常見誤區。

攝入某一種食物會不會讓人發胖,主要看攝入熱量的多少。肥胖的發生是一個復雜的過程,核心在于能量的攝入與消耗是否平衡,和吃油的種類關系不大。單純從熱量角度看,豬油和絕大多數植物油的熱量值相差無幾,都在 900kcal/100g 左右。不過,豬油香味濃,容易讓人多吃。而植物油看似健康,但如果因為這種心理暗示而放松警惕過量使用,同樣會引發肥胖問題。

“豬油那么香,熱量肯定高,而且全是飽和脂肪,比植物油更容易讓人長胖!”在追求健康的當下,這樣的說法流傳甚廣,讓不少人對豬油望而卻步,甚至將其視為導致肥胖的“罪魁禍首”。

吃豬油就比植物油更容易長胖嗎?真相和你想的不一樣!

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

發胖的"鍋",豬油不背

豬油作為傳統烹飪的經典食材,在奶奶輩的廚房里占據著重要地位,一勺融化的豬油就能讓寡淡的飯菜瞬間香氣四溢。可是,香噴噴的豬油卻在無形中背負了“發胖”的黑鍋。其實,“豬油比植物油更容易讓人發胖”的說法并不科學。發胖的根本原因是能量攝入>能量消耗,多余的能量會以脂肪的形式儲存在體內,從而讓人長肉,體重增加。

在烹調油的選擇上,無論是豬油還是植物油,它們的熱量都差不多,為 900kcal/100g 左右。根據《中國食物成分表》中的數據,動物油中豬油(板油)熱量為 827kcal/100g,豬油(煉)為 897 kcal/100g;植物油中菜籽油、豆油、花生油、橄欖油、茶油、大麻油等的熱量均為 899kcal/100g。[1]

這意味著,如果攝入相同重量的豬油和植物油,它們提供的能量基本差不多,“豬油熱量更高”的說法是不對的。

另外,在研究方面過去確實有一些動物研究顯示:飼喂高脂飲食(其中包含豬油)的小鼠體重增加,體脂率上升。比如,2015 年發表在《營養與糖尿病》上的一項動物研究,有加拿大學者分別給大鼠喂了以豬油和植物油為主的高脂肪飲食,并以正常脂肪飲食做為對照。經過 14 周后發現,與正常脂肪飲食組的小鼠相比,兩組高脂肪飲食小鼠體重都增加了,其中喂養高豬油脂肪組的小鼠增加了更多的體重和體脂,其體重和皮下脂肪比高植物脂肪組小鼠高 30%以上。[2]

然而,最近由我國農業科學院等機構的研究人員發表于《食品科學與人類健康》上的一項研究給出了不同的答案。該研究發現,與玉米油和菜籽油等植物油相比,食用豬油的小鼠體重更輕,脂肪沉積更少,其血清膽固醇水平也顯著低于食用玉米油和菜籽油的小鼠。[3]當然,我們也要客觀的看待這項研究。畢竟是一項動物實驗,其結果能否完全推廣到人類,還需要更多臨床研究來進一步證實。

不過,豬油也是一種“美味的陷阱”,有超過 50 種揮發性風味物質,包括醛類、酮類、醇類、酯類、酸類、烴類等,它們賦予了豬油奶油和黃油香氣、燒烤香氣、堅果香、焦糖香、奶酪香、果香等風味,各種香味成分的疊加呈現出豬油獨特的風味和濃郁的香氣。[4]

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

這種香氣能夠極大的刺激食欲,使得用豬油烹調的菜肴(如豬油炒青菜、豬油拌飯)格外誘人,容易讓人胃口大開,從而在不知不覺中吃下更多的食物,導致總熱量攝入超標。這不是豬油本身比植物油“更容易”讓人發胖,而是其誘人的風味可能導致“更容易吃多”的行為導致發胖。

與豬油相比,植物油往往帶有一層“健康光環”。人們潛意識里認為植物油更健康,可能在烹飪時不自覺的放寬用量導致熱量超標,引發肥胖。

總體來說,真正導致肥胖的原因是全天總熱量攝入超標,而非單純選擇豬油或植物油。將肥胖歸咎于豬油并不科學,關鍵在于整體飲食結構和用油量的控制。根據《中國居民膳食指南》的建議,每天烹調油用量需控制在 25~30g。[5]

如何理性看待豬油?

人們普遍理解的豬油就是用豬的各種脂肪組織熬制后得到的油脂。根據我國《GB/T 8937-2023 食用動物油脂 豬油》中的規定,豬油應當是以健康生豬經屠宰、檢驗檢疫合格后獲取的鮮(凍)、衛生的肥膘、板油、網膜或附著于內臟器官的脂肪組織等為原料,煉制(精煉或不精煉)加工而成的油脂。

在營養上,豬油的維生素、礦物質含量都不多,脂肪含量高達 88.7~99.6g/100g,營養主要體現在脂肪酸上。[1]

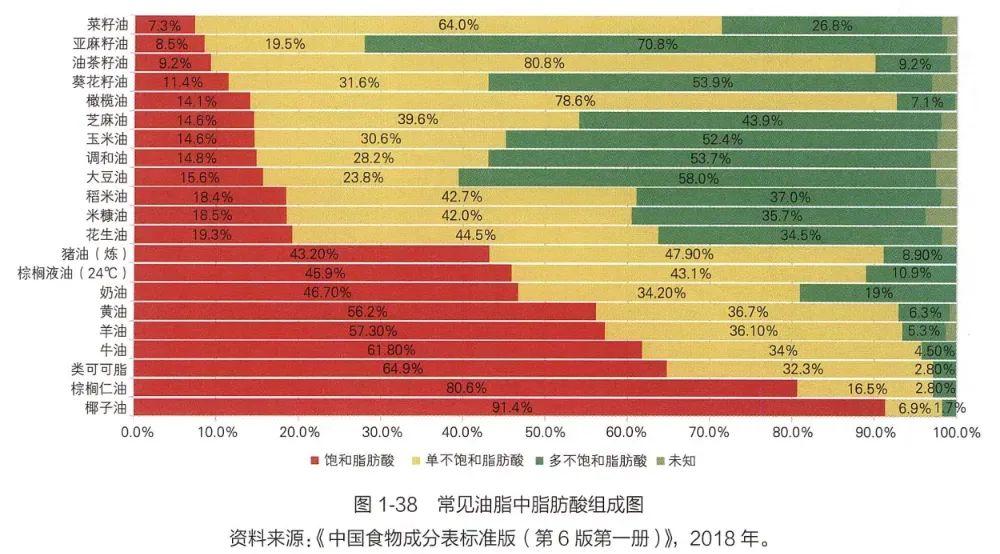

豬油的飽和脂肪酸和單不飽和脂肪酸含量都比較高,分別是 43.2%、47.9%,還含有 8.9%的亞油酸。[5]并且豬油還含有一定量的膽固醇,為 93~110mg/100g,植物油不含有膽固醇。[1]

《中國居民膳食指南(2022)》建議,成年人脂肪提供能量應占總能量的 30%以下,其中飽和脂肪酸供能應低于 10%,過量攝入飽和脂肪酸與血脂異常、動脈粥樣硬化以及心血管疾病風險增加有關。

目前,我們飲食中來自畜肉、加工肉制品、糕點以及部分植物油(比如椰子油、棕櫚油)的飽和脂肪酸攝入量已經相對充足,甚至對于部分人群來說可能已經超標。如果再將植物油換成豬油,就更容易導致飽和脂肪酸攝入量超過推薦上限,增加健康風險。

并且,《中國心血管病一級預防指南基層版》中也提到:應當減少飽和脂肪酸的攝入,包括動物脂肪(牛油、豬油、黃油等)及部分植物脂肪(椰子油、棕櫚油等)。即便如此,也不是完全不能吃豬油,有些情況還是很適合使用豬油的。

1、偶爾炒青菜

偶爾用豬油炒菜調節口味是可以的,即便再枯燥無味的蔬菜,只要用豬油炒一下,就能變成香噴噴的菜肴。同時還能軟化蔬菜的膳食纖維,讓蔬菜口感更潤滑。

2、煎炸食物

豬油飽和脂肪酸含量較高,熱穩定性好,加熱后不易變黑,高溫下有害物質少。有研究對比了花生油、大豆油、玉米油和豬油在熱烹飪過程中釋放油煙的 VOCs(烷烴、醇類、醛酮、雜環胺、多環芳烴類等揮發性有機物)成分含量,研究結果表明,不飽和脂肪酸含量高的植物油釋放的 VOCs 含量顯著高于富含飽和脂肪酸的豬油,這幾種油脂釋放油煙 VOCs 致癌風險依次為:花生油>菜籽油>大豆油>玉米油,而這幾種植物油則又遠大于豬油。[6]

如果偶爾進行煎炸,使用豬油或許是相對健康且穩定的選擇之一,但仍需嚴格控制頻率和食用量。即便豬油比大多植物油性質更穩定,高溫下產生的反式脂肪酸也更少一些,可在長時間煎炸或反復使用下,不僅會造成必需脂肪酸的損失,還會影響油脂的口感,[7]有害物質的生成也會越來越多。

3、做糕點

制作某些中式傳統糕點(如蘇式月餅、老婆餅、蛋黃酥等),少量使用豬油可以帶來獨特的口感和風味。

總結:

豬油本身并不比植物油“更容易”讓人發胖,豬油的香味可能促進食欲,但植物油過多使用同樣會導致肥胖,合理的控制烹調油用量(25~30g/d)才是明智之舉。

不同的烹調油脂肪酸構成不同,建議多樣化使用,獲得更均衡的脂肪酸。

照“謠”鏡

這類謠言往往抓住人們對“健康飲食”的關注,通過簡單粗暴的對比制造焦慮。它們習慣性地將復雜的營養學問題簡化為非此即彼的二元對立,刻意忽略攝入量、烹飪方式、個體差異等關鍵因素。這類說法常常偷換“容易發胖”的定義,既不說明比較基準(是同等熱量還是同等體積),也不區分短期體重波動和長期代謝影響,只是用情緒化的"更容易"來強化偏見。實際上,任何油脂過量攝入都會導致肥胖,關鍵在于整體飲食結構和熱量平衡,而不是妖魔化某一種特定食材。

參考文獻

[1]楊月欣.中國食物成分表第6版第2冊[M].北京大學醫學出版社,2019

[2]Kubant R, Poon AN, Sánchez-Hernández D, et al. A comparison of effects of lard and hydrogenated vegetable shortening on the development of high-fat diet-induced obesity in rats. Nutr Diabetes. 2015;5(12):e188. Published 2015 Dec 14. doi:10.1038/nutd.2015.40

[3] Li W, Wu W, Zhang Y, Tang X, Zheng X, Huang X. Lard reduces obesity in mice compared with corn oil and canola oil via modulating gut microbiota and bile acid metabolism. Food Science and Human Wellness , 2025, 14, 9250070.

[4]盛航滔,唐密,李鼎,等.不同豬種板油煉制后理化性質及特征風味物質比較[J/OL].食品工業科技,1-17[2025-06-18].https://doi.org/10.13386/j.issn1002-0306.2024120066.

[5]中國營養學會.中國居民膳食指南[M].人民衛生出版社.2022

[6]葉展,羅舒凡,呂亞萍,熊遠夷,劉元法.食用油脂熱烹飪油煙組分特征、健康風險及其影響因素的研究進展[J].食品科學,2024,45(12):324-339

[7]周能,梁麗秀.高溫反復煎炸對油脂脂肪酸的影響[J].玉林師范學院學報,2018,39(05):41-46.DOI:10.13792/j.cnki.cn45-1300/z.2018.05.009.

策劃制作

作者丨薛慶鑫 注冊營養師 中國營養學會會員

審核丨張娜 北京大學公共衛生學院副研究員 中國營養學會會員

來源: 科學辟謠

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學辟謠

科學辟謠