這個夏天

有一款國風飲料火了!

??????

不同于如今琳瑯的媚甜飲料

它沒有廣告和代言人,沒有添加劑

憑著那絲絲縷縷令人心安的藥香

征服了一眾粉絲的味蕾

它就是藥食同源、由中藥材

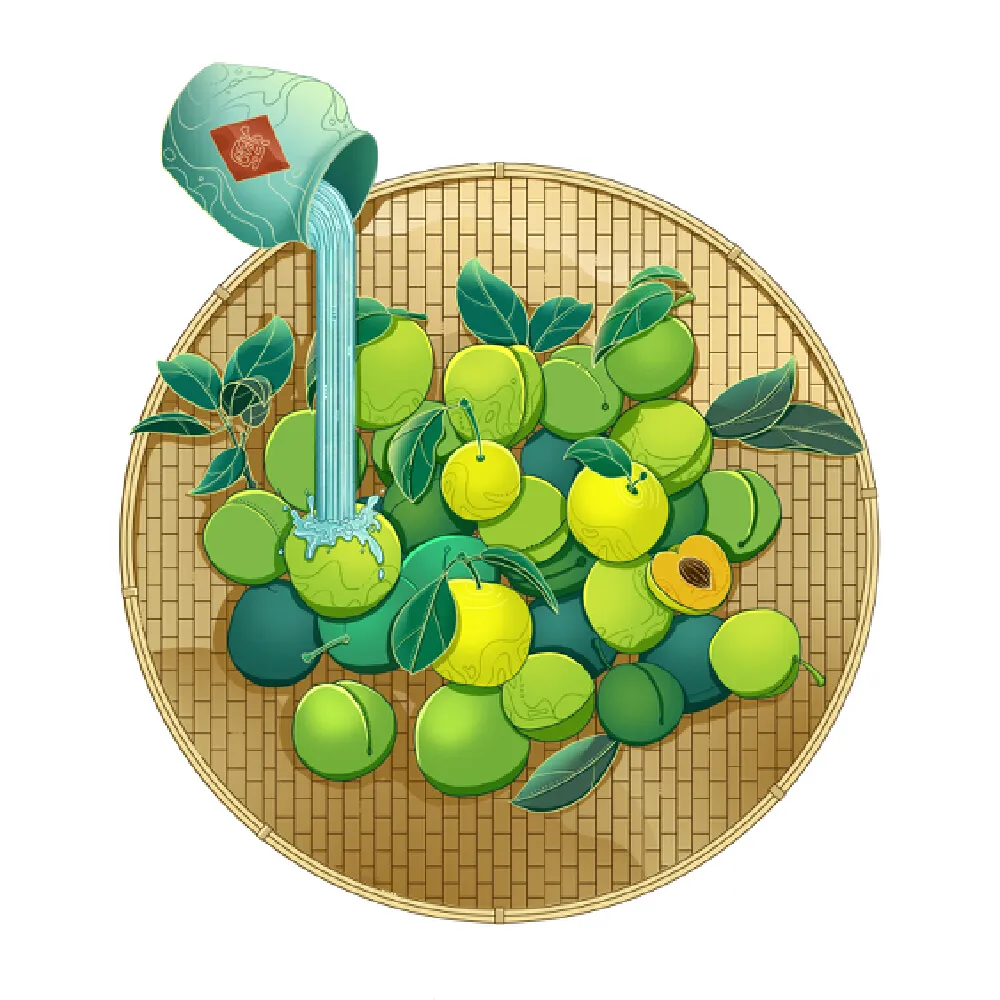

調制而成的烏梅飲

作為“烏梅飲”的靈魂,烏梅自古以來便是生津佳品,它以半黃青梅為原料,采用特殊方法炮制而成。肉質醇厚、味道酸澀,干爽且帶著煙火氣。碎冰鎮冷后,極盡生津解渴,消暑清熱,因此成為夏日飲品中當仁不讓的主角。

烏梅何以如此爆火

乃至打敗奶茶店

成為夏日飲品的頂流

今天

就讓我們一起來走進烏梅的世界吧~

名貴花果風雅事

提到梅,大家首先想到的是早春賞梅,皆是風雅之事。作為花中四君子之一,梅花以迎風斗雪、破寒而開的梅品而傲占其首。梅是中國特有的花果樹木之一,大約于商代種植,距今已有近4000年的栽培歷史。

梅的品種繁多,現有200多個品種,除了觀賞梅,還有食用梅,包含青梅、白梅和花梅幾種。其果實可食用和藥用。最初,古人種植梅并不是為了觀賞,而是采集果實作調料使用。北魏賈思勰《齊民要術》中就提到梅實,味酢(酸),可生啖也。煮而曝干為酥,置羹齏中,又可含以香口。亦蜜藏而食。”

在古代,制醋業尚未興起時,梅便是主要的酸味調味品。古人使用梅子,取用青梅用鹽汁漬后,經日曬遂成“白梅”,研成末用作酸味調料。一直到漢代之后,梅才從慢慢從食用延伸出賞用的功能,出現在文人雅士的詩詞之中。

青梅煮酒論英雄

提到梅,還有兩個故事廣為人知。看過《三國演義》的對這兩個故事一定有印象。曹操與劉備小酌,其間提到:“適見枝頭梅子青青,忽感去年征張繡時,道上缺水,將士皆渴,吾心生一計,以鞭虛指曰:‘前有梅林’,軍士聞之口皆生唾,由是不渴。今見此梅,不可不賞。”這就是《三國志》記載的青梅煮酒論英雄的典故。

曹操提到的便是望梅止渴的故事。相傳曹操行軍途中,找不到水源,士兵們都渴得厲害,于是他傳令道:“前邊有一片梅子林,結了很多果子,酸甜可以解渴。”士兵聽說后,嘴里都流出了口水,通過這樣,最終軍隊趕到前方,找到了水源。

而故事中提到的“梅”指的便是制作烏梅的原材料——青梅。青梅屬薔薇目,原產中國,是亞熱帶特產果樹。梅子性味甘平、果大、皮薄、有光澤、肉厚、核小、質脆細、汁多、酸度高,富含人體所需的多種氨基酸,具有酸中帶甜的香味,被譽為“涼果之王”、“天然綠色保健食品”。烏梅便是采摘半黃的青梅炮制而成,經過低溫烘干后燜至皺皮,燜至黑色便成就了深沉穩重有內涵的烏梅。

生津止渴有奇功

《神農本草經》里說,烏梅“味酸,平,無毒。主下氣,除熱,煩滿,安心。”是一味生津止渴、除煩安神的藥劑。確實,在生津止渴這一塊兒,烏梅一直身居“杠把子”地位,尤其適合夏日清涼飲料。

早在魏晉南北朝時,山中宰相陶弘景在《本草經集注》記載:“傷寒煩熱,烏梅水漬飲汁”,這種水漬烏梅便是烏梅飲的前身。到了元代,《飲膳正要》里記載“白梅湯”,可“治中熱、五心煩躁、霍亂嘔吐、干渴、津液不通”,是以做藥食之用的。之后到了清朝,烏梅湯在“資深梅粉”乾隆的授意下,經御膳房的改進成了宮廷御用。

到了近代,民國初期著名記者、劇評專欄作家徐凌霄在《舊都百話》里記載:“暑天之冰,以冰梅湯為最流行,大街小巷,干鮮果鋪的門口,都可以看見“冰鎮梅湯”四字的木檐橫額。有的黃底黑字,甚為工致,迎風招展,好似酒家的簾子一樣,使過往的熱人,望梅止渴,富于吸引力。”

如今,炎熱的季節,許多人家會買烏梅來自行熬制,里邊放點兒糖可壓酸味,冰鎮后飲用更添涼爽。梅湯可是藥食兼備的,它能夠消食和中,行氣散瘀,生津止,收斂肺氣,除煩安神,是炎熱夏季不可多得的保健飲品。

藥食同源界網紅

除了生津止渴,烏梅可是名副其實的藥食同源界網紅。先說說藥用,李時珍在《本草綱目》中說:烏梅“斂肺潤腸,治久咳,瀉痢,反胃噎膈,蛔厥吐利……”是講烏梅善于斂肺、澀腸,不僅止瀉,肺虛久咳、久瀉久痢均可選用。小孩子如果有蛔蟲會腹痛嘔吐,《傷寒論》中的烏梅丸,便可以治療蛔蟲引起的腹痛嘔吐。

再來說一下烏梅的食用。火爆出圈的烏梅飲更是自古以來就深受大家的喜愛。據說歷史上最長壽乾隆皇帝就很愛喝烏梅飲,茶前飯后都要喝上一盞。據說,前段時間,浙江省中醫院互聯網醫院線上推出烏梅湯爆單,半天配出24萬帖醫院的服務器都被擠“崩了”......

其實,烏梅飲的配方很簡單。如果搶不到,也可以自己在家嘗試一下哦。只需要用烏梅、山楂、陳皮,小火慢熬,煮沸加適量冰糖。出鍋后撒上桂花,冰鎮一下即可飲用。一口下去回味爽口甘酸,涼氣四溢,實在是暢快淋漓。

溫馨提示

一顆小小的烏梅,是夏天不可或缺的良藥,是酷暑時節的續命飲品。“熱以涼克之,燥以清驅之”,比棒冰、雪糕更消暑解渴,老幼皆宜。但是需要注意的是,外有表邪或者內有實熱積滯的人不宜服用。另外,畢竟梅子本身是酸的,一周煮個兩三次烏梅湯喝就好,經常服用會給牙齒口腔帶來一定負擔,所以一定要適量服用哦!

來源: 安利植物研發中心

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助