圭表作為中國古代最具代表性的天文測量儀器之一,其發(fā)展歷程貫穿了中華文明的數(shù)千年歷史。從新石器時代先民立桿測影的原始實踐,到商周時期制度化的土圭測影;從漢朝制作精密的銅表,到宋代暗室觀測的技術創(chuàng)新,直至元代四丈高表的巔峰突破,這一古老儀器的技術演進不僅展現(xiàn)了中國古代天文學的漸進式發(fā)展,更折射出中國古代天文學家對天文觀測精度的不懈追求。本文將系統(tǒng)梳理圭表測影技術從原始實踐到巔峰突破的演進歷程,揭示其背后蘊含的科學原理與技術智慧。

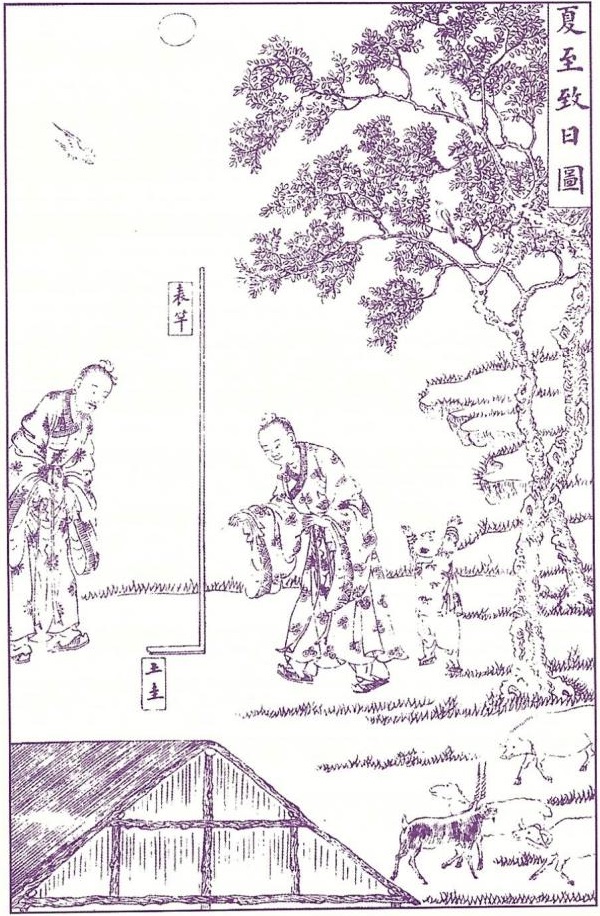

左:夏至致日圖;右:紫金山天文臺明代銅圭表

01

立竿見影:原始測影方法的起源與實踐

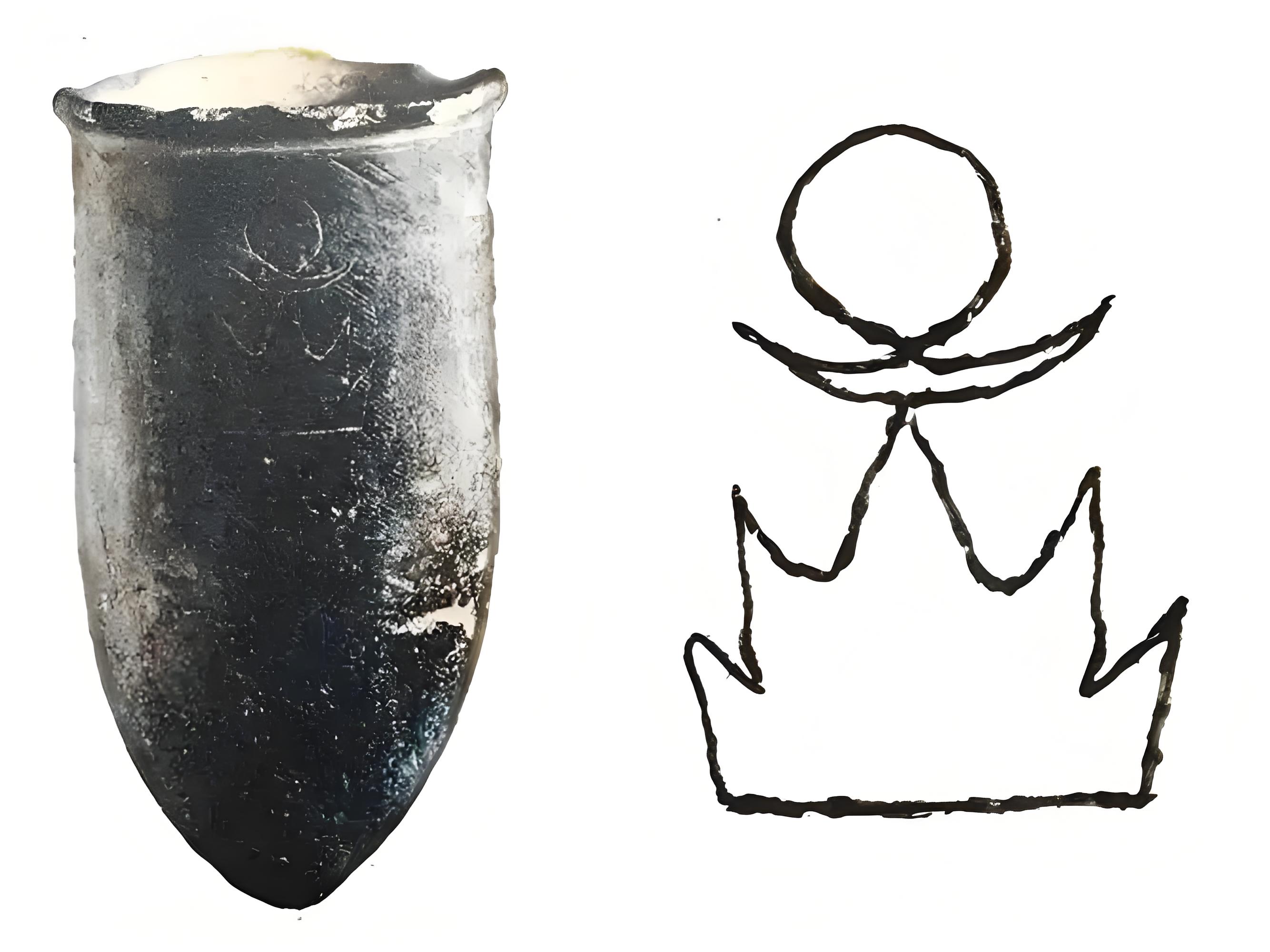

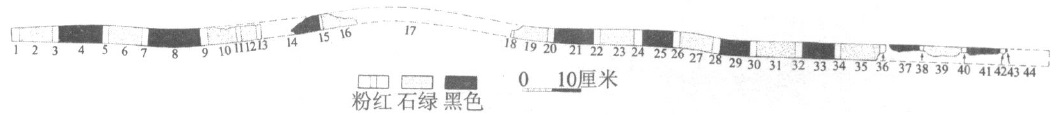

中國先民對日影測量的起源時間目前尚未有明確結論,但考古發(fā)現(xiàn)表明這一傳統(tǒng)可追溯至新石器時代晚期。最早的日影觀測可能始于對自然標志物的利用,后逐漸發(fā)展為使用專門儀器——表(即垂直豎立于地面的測影桿)。山西襄汾陶寺遺址(約公元前2100-前2000年)出土的一件殘長171.8厘米的漆木桿(編號ⅡM22∶43),經學者研究被認為是迄今發(fā)現(xiàn)最早的圭表實物,其功能可能為圭尺。該漆桿通體髹黑漆,表面分段飾以綠色和粉紅色漆帶,其中第1至11號色段總長39.9厘米(約合陶寺尺1.596尺),與《周髀算經》所載“夏至影長一尺六寸”的記載高度吻合。考古研究表明,這件圭尺可能用于測定春分、秋分、夏至、冬至等重要節(jié)氣的日影長度。

大汶口文化陶尊及刻符

山西襄汾陶寺遺址出土的漆桿

這一時期的圭表技術尚處于萌芽階段,其核心測量方法可概括為“立桿測影”——在平整的地面垂直樹立木桿(表),通過觀測桿影變化來確定時間和方位。甲骨文中的“立中”一詞形象地反映了這種測量方式:“中”字形似帶繩子的木桿立于地面中心,通過測量木桿影長來判定方位和節(jié)氣。此外,圭表還用于都城選址。《周禮》記載,周代設有“大司徒”一職專門負責圭表測影,“正日景(影),以求地中”,即通過測量日影來確定“地中”(理想的政治中心位置),為都城選址提供觀測依據。商周時期,圭表材質由木質發(fā)展為石質,形制也逐漸規(guī)范化,但此時“表”(測影桿)與“圭”(測量影長的標尺)仍為分體結構,需組合使用。

左:刻有“立中”的甲骨卜辭拓片;右:甲骨文的“中”字

02

銅石之革:兩漢時期圭表制度的定型與演進

春秋戰(zhàn)國至漢代是中國古代天文測量技術系統(tǒng)化發(fā)展的重要時期,其中圭表制度的定型最具里程碑意義。據漢代文獻《三輔黃圖》記載: “長安靈臺……有銅表,高八尺,長一丈三尺”,說明至少至漢代,圭表已經定型,其標準形制為“表高八尺,圭長一丈三尺”。這一標準形制中,“表高八尺”的設計源于人體身高的參照,而“圭長一丈三尺”的規(guī)格則與實測數(shù)據密切相關:八尺表高在夏至時日影長約1.5尺,冬至時日影長達13尺,恰好與圭尺長度完美契合。這種經過長期觀測實踐形成的比例關系,標志著圭表技術從經驗性使用向規(guī)范化測量的重要轉變。

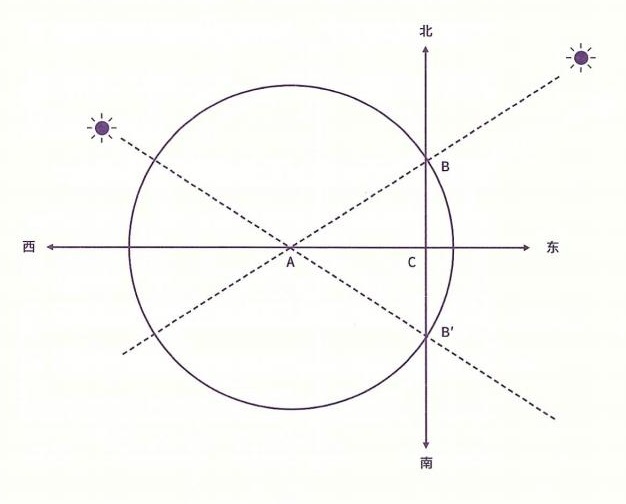

漢代圭表技術呈現(xiàn)出三個顯著的發(fā)展特征:其一,材質革新,出現(xiàn)了更為精密的銅質圭表;其二,結構優(yōu)化,圭尺與表結為整體,如1965年江蘇儀征石碑村東漢墓出土的銅圭表(現(xiàn)藏南京博物院),其表高19.2厘米、圭長34.5厘米的尺寸,正是標準圭表十分之一的精確縮比模型;其三,測量方法改進,《淮南子》記載的“雙表法”通過主表與游表的協(xié)同使用,在方位測定精度上實現(xiàn)了突破。這些技術進步為后世天文觀測奠定了重要基礎。

左:東漢銅圭表;右:《淮南子》雙表定方位示意圖

03

分影析微:宋代暗室主副表協(xié)同觀測的創(chuàng)新

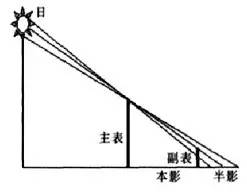

宋朝堪稱中國古代天文儀器發(fā)展史上的黃金時期。在圭表技術演進歷程中,自漢唐至宋初的千余年間,傳統(tǒng)圭表始終沿用單一表柱配合水平圭尺的基本結構,其測量精度長期受到太陽半影效應導致的日影邊緣模糊問題的制約。沈括通過雙重技術創(chuàng)新重構了傳統(tǒng)觀測體系:其一,首創(chuàng)暗室觀測環(huán)境。將圭表置于特制密室之內,頂部開設南北向狹縫光道,使日光透過狹縫投射于表端,此舉既有效抑制了環(huán)境散射光造成的日影虛化現(xiàn)象,又顯著提升了投影對比度;其二,創(chuàng)造性地在主表北側增設副表裝置。據記載,副表采用青銅鑄造,通高四寸,基座廣二寸,南端呈楔形漸縮。當主表日影邊際出現(xiàn)半影干擾時,通過微調副表位置,利用其微小形體形成的本影區(qū),可精準消除半影帶對主表影長的判讀干擾。這一設計比元代郭守敬的“景符”早兩百年,體現(xiàn)了其對光學原理的深刻認知,沈括的改進使圭表測影精度進一步得到提升。

沈括主副表測影示意圖

04

巨表觀天:元代高表景符裝置的巔峰之作

元朝將中國古代天文儀器技術推向最高水平,尤其在圭表測影領域達到空前精度。郭守敬對傳統(tǒng)圭表技術進行了一系列革命性的創(chuàng)新,其中最具突破性的改進包括:將傳統(tǒng)八尺表增高至四丈(現(xiàn)存的登封觀星臺就是實證),并創(chuàng)造性地發(fā)明“景符”裝置(一種可繞軸轉動的帶孔銅片),消除了半影干擾,使日影測量精度達到了毫米量級。基于這些精確觀測數(shù)據,郭守敬測算出回歸年長度為365.2425日,這一成果比西方格里高利歷的采用提前了三百余年,他主持編訂的《授時歷》也因此成為當時世界最精確的歷法。

郭守敬的技術創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下三個關鍵方面:

1. 表高革新:四丈高表的設計使日影長度較傳統(tǒng)八尺圭表增大至五倍,換算成八尺表的標準后,影長值讀數(shù)最小值相當于八尺圭表的1/5,理論上可以把影長觀測精度提高至5倍;

2. 光學消影:創(chuàng)造性運用小孔成像原理,通過景符裝置有效過濾半影干擾,使得影緣清晰度達到前所未有的水平,提升了讀數(shù)精度;

3. 測量基準優(yōu)化:將傳統(tǒng)的日體上邊影測量法革新為日面中心影測量法,使實測數(shù)據與歷法計算的軌道更加吻合,提高了測量準確性。

這一系列系統(tǒng)性的技術創(chuàng)新,不僅使元代的圭表測影技術達到了古代世界的最高水準,更彰顯了中國古代科學家卓越的儀器設計智慧、嚴謹?shù)目茖W態(tài)度和非凡的創(chuàng)新能力。

河南登封觀星臺

05

結語

從原始木桿到四丈高表,圭表技術的三千年演進歷程,不僅展現(xiàn)了中國古代科技發(fā)展的卓越成就,更為我們理解中華文明的科學精神和文化價值提供了寶貴的視角。今天,當我們回望這件古老的測影儀器時,依然能感受到先民們對宇宙規(guī)律的不懈探索——正如《周易》所言:“觀乎天文,以察時變”,這正是中華文明生生不息的精神密碼。

參考文獻:

1. 何駑. 山西襄汾陶寺城址中期王級大墓ⅡM22出土漆桿“圭尺”功能試探[J]. 自然科學史研究, 2009,28(03):261-276.

2. 孫小淳,楊柳,林正心. 中國量天尺[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2024:9. ISBN 978-7-5402-7330-9.

3. 馮時. 中國天文考古學[M]. 北京: 中國社會科學出版社, 2010:11. ISBN 978-7-5004-5919-4.

4. 南京博物院. 東漢銅圭表[J]. 考古, 1977(06):406-408.

5. 關增建. 沈括對傳統(tǒng)統(tǒng)計量的貢獻[J]. 中國計量, 2007(08):45-48.

6. 肖堯. 郭守敬四丈高表測影再探究——兼論中國古代圭表測影技術的革新[J]. 中國科技史雜志, 2020,41(04):549-559.

7. 樊善國. 科學巨人郭守敬[J]. 中國典籍與文化, 1996(02):21-29.

作者簡介

朱留斌

中國科學院紫金山天文臺科普與后勤中心主任。

輪值主編:袁 強

編輯:王科超

來源: 中國科學院紫金山天文臺微信公眾號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

紫金山天文臺

紫金山天文臺