照片上有兩株外形相近的植物,很像我們每天吃的大米的來源——水稻。實際上,左邊是水稻,右邊則是稗草。稗草是水稻的頭號雜草,會與水稻爭光、肥等資源。

作物是為了滿足人類需求而被馴化的植物,如水稻這樣的糧食作物,而農業雜草是與之競爭資源的野生植物。單就水稻而言,每年被雜草“偷走”的產量就超過1000萬噸,相當于7000萬人一年的口糧,這個人數接近河北省總人口,其數量之多令人驚嘆。

團隊科研人員田間考察稗草

但有趣的是,有些作物和雜草堪稱“親兄弟”,關系微妙。以稗草為例,其苗期與水稻長得極為相似,宛如 "雙胞胎",這種現象被稱為 "瓦維洛夫擬態",科學家認為這是稗草的生存策略,靠 "偽裝" 逃避農民拔除,但一直缺乏證據。

為破解這一謎團,浙江大學農業與生物技術學院教授、博士生導師葉楚玉團隊做了三件事:首先收集幾百份稗草材料,將這些“嫌疑人”“抓捕歸案”;然后在田里分區塊種植并觀察表型,看哪些像水稻、哪些不像,當時還常被農民笑話把雜草當寶貝種植;第三件事是對每份稗草進行基因組測序,鑒定上千萬個遺傳變異位點,并與表型結合分析,破解稗草的“偽裝術密碼”。

在田間對稗草進行分區塊種植

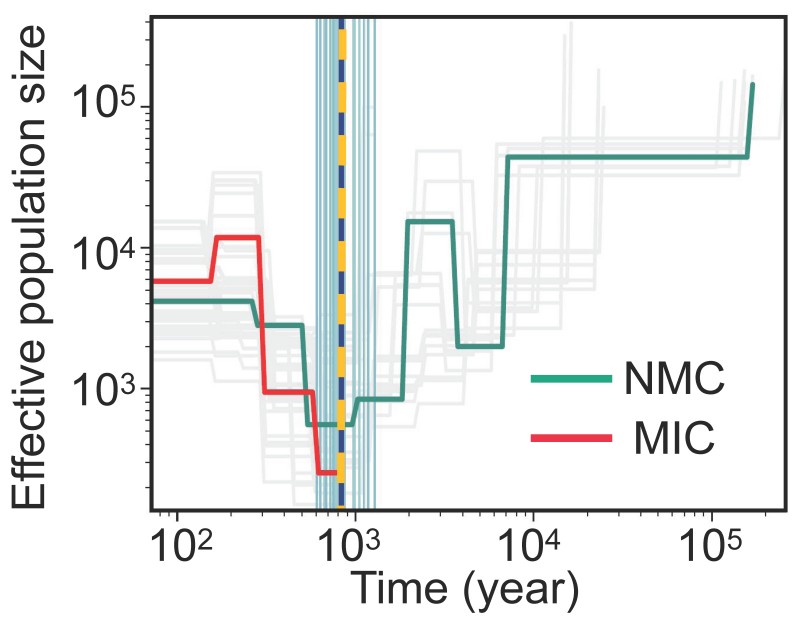

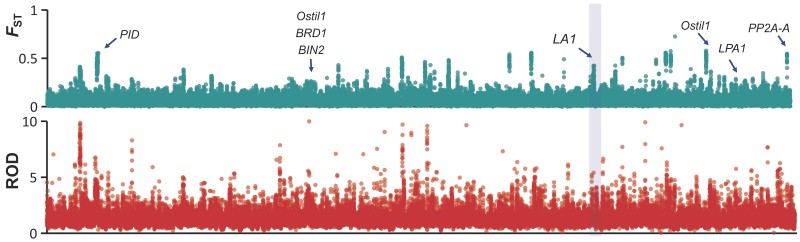

研究發現,長得像水稻的稗草是從“不像”的祖先演化而來。大約 1000 年前的宋朝,人口激增,南方水稻成為主糧,精耕細作下,人類對田間雜草的拔除,對稗草施加了選擇壓力,無意識地讓控制稗草株型的基因被定向保留。

稗草千年前進化出偽裝術

稗草的株型基因受到選擇

不過,水稻和稗草只是假“兄弟”,真正和稗草有“血緣”的真“兄弟”叫栽培稗,二者在分類學上是同一個物種,屬于不同變種,區別在于栽培稗是萬年前就被人類當作糧食種植的作物。

栽培稗

類似的“兄弟”關系還有狗尾草與谷子(小米)、玉米地雜草馬唐與福尼奧小米等等。這些作物都有共同特征:營養價值高,同時保留了雜草的一些優勢,如耐旱、耐高溫、耐貧瘠等,都是很能適應環境的“特種兵”。

左:狗尾草;右:谷子

為什么要弄清雜草和作物之間的關系呢?主要目的有三個:一是更好防控雜草,讓其無所遁形;二是更好利用,通過弄清雜草性狀背后機理,培養水肥利用效率更高、抗逆性更強的作物良種;三是對雜草的親“兄弟”作物進行更好地再馴化、培育與推廣,讓更多貧瘠地、鹽堿地能種上作物。這些研究不僅能回答有趣又重要的科學問題,還能為作物產業問題提供重要幫助。

團隊討論禾谷類雜糧與雜草的關系

自從十余年前加入浙江大學作物學科,葉楚玉和同事們就致力于利用基因組大數據這把“金鑰匙”,解讀生命的奧秘,為推動作物學科發展,培育更好的種子、端牢中國飯碗,貢獻智慧和力量。

從這個研究故事可見,現代農學早已不是“面朝黃土背朝天”的老模樣,它融合了基因組學、大數據分析等前沿科技,是一門充滿智慧與趣味的科學。葉楚玉由衷希望,能有更多年輕的“種子選手”加入農學行列。

科學審核:葉楚玉 浙江大學農業與生物技術學院教授、博士生導師

策劃統籌:宋雅娟 武玥彤

編輯整理:李欣哲 林佳欣

來源: 科普中國-光明網

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

大國糧策

大國糧策