浙江省簡稱“浙”,地處中國東南沿海,位于長江三角洲南翼。由于省內最大的河流錢塘江,蜿蜒曲折,宛如“之”字,又稱浙江,省名由此而來。明朝初期,設置浙江行中書省,簡稱浙江省。清朝康熙初年正式更名為浙江省,沿用至今。浙江省是我國島嶼最多的省份,海岸線總長居全國首位。在人文方面,浙江省擁有良渚、河姆渡、馬家浜等新石器時代文化和吳越、江南、宋韻等地域文化;在地理方面,浙江省被江山-紹興、政和-大浦和長樂-南澳區域性深大斷裂帶分成三個部分,境內西湖瀲滟(liàn yàn)、錢塘潮涌、火山奇秀、烏鎮枕水··· ···每一處都可謂是充滿詩意的江南畫卷!

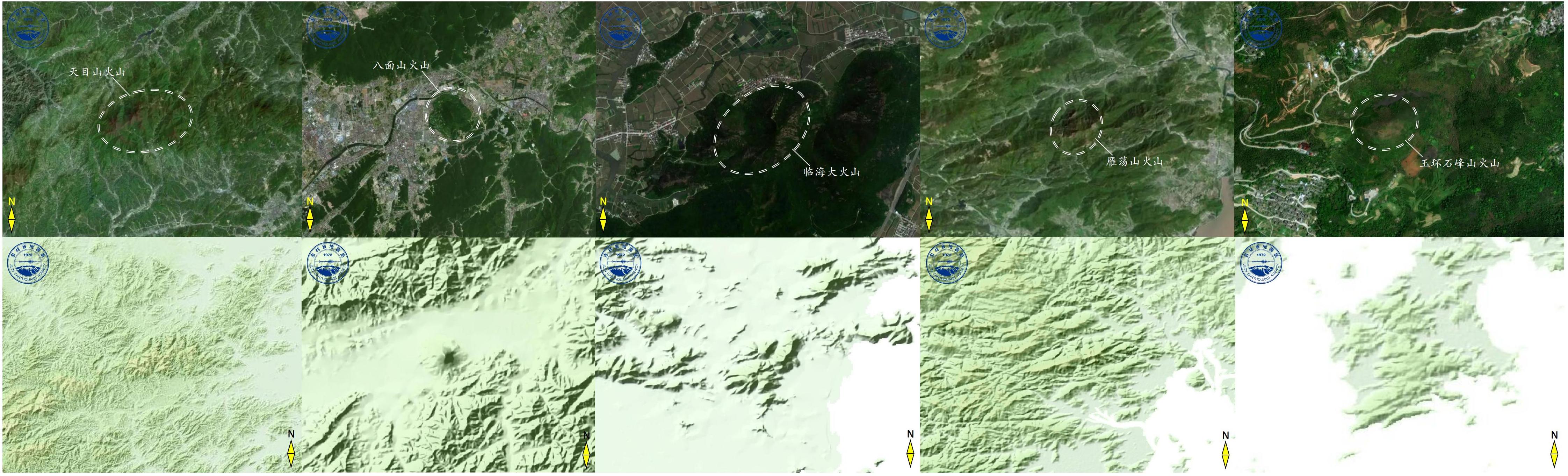

浙江省天目山火山、八面山火山、臨海大火山、雁蕩山火山和玉環石峰山火山的對地觀測影像圖和火山區數字高程模型圖(圖源于GF-2與GF-6對地觀測影像和國家對地觀測科學數據中心)

浙江省天目山火山、八面山火山、臨海大火山、雁蕩山火山和玉環石峰山火山的對地觀測影像圖和火山區數字高程模型圖(圖源于GF-2與GF-6對地觀測影像和國家對地觀測科學數據中心)

浙江省擁有天目山火山、八面山火山、臨海大火山、雁蕩山火山、玉環石峰山火山等多座火山。其中,天目山火山位于浙江省杭州市境內,地處馬金-烏鎮斷裂(最新活動時代為晚更新世)與孝豐-三門灣斷裂(最新活動時代為早中更新世)的交匯區域,因該火山東、西兩側的山峰頂部各發育一個火山口湖(又稱天池),晴空下宛如一雙碧藍色的眼眸仰望蒼穹,故而得名天目山。天目山火山又可以被劃分為東天目山火山、西天目山火山和南天目山火山,其中,西天目山火山最高,海拔約1505米。天目山火山區東西長約37千米,南北寬約23千米,整體呈“梯形”。火山噴發活動集中于早白堊世時期,噴發類型以中心式噴發為主,火山活動從早到晚具有從西向東、從中央向南北兩側遷移的特點。火山噴發從早至晚、由強到弱可劃分為四個噴發韻律,各韻律層之間呈不整合接觸。天目山火山地貌主要有破火山口、火山口湖、熔巖臺地等。火山巖石類型包含流紋巖、英安巖、流紋質火山碎屑巖、英安質火山碎屑巖等,次火山巖類主要為二長斑巖、英安玢巖和流紋斑巖等,巖石中肉眼可見的造巖礦物有鉀長石、石英、斜長石等淺色礦物。天目山火山處于中亞熱帶的北緣,受自身的山體影響,在火山區形成了冬暖夏涼的區域性氣候,十分適合游賞。而且天目山火山是儒教、道教和佛教于一體的歷史文化名山,李白、白居易、蘇軾和乾隆等歷史文人墨客,都曾到訪過天目山火山。1986年天目山火山被列為國家級自然保護區。

夏季的天目山火山(上左一和上左二)、夏季的八面山火山(上左三)、夏季的臨海大火山(上右一和上右二)、夏季的雁蕩山火山(下左一和下左二)和夏季與秋季的玉環石峰山火山(下右二和下右一)(上左一為原創圖件,其余均源于網絡)

夏季的天目山火山(上左一和上左二)、夏季的八面山火山(上左三)、夏季的臨海大火山(上右一和上右二)、夏季的雁蕩山火山(下左一和下左二)和夏季與秋季的玉環石峰山火山(下右二和下右一)(上左一為原創圖件,其余均源于網絡)

八面山火山,又稱夏山、禹山、舍山,位于白堊世陸相盆地之中,地處浙江省東陽市橫店鎮東北部,緊鄰余姚-麗水斷裂(最新活動時間為早中更新世),海拔約523米,火山錐體相對高度約400米,底部直徑約1000米,占地面積約0.78平方千米。火山錐體周圍發育寄生火山口,八面山火山錐頂較為平緩,發育一個火山口湖,稱為頂湖,在當地又稱之為上湖。該火山噴發集中于新近紀上新世,噴發類型為中心式噴發,火山地貌主要有破火山口、熔巖臺地、火山錐等。火山錐體巖石類型主要為玄武巖和玄武質火山碎屑巖。八面山玄武質火山巖石中肉眼可見的造巖礦物有橄欖石、輝石、斜長石等。從遠處觀望八面山火山,平疇兀立,錐體形狀對稱,輪廓線條流暢。八面山火山所在區域于2019年入選浙江省省級森林公園名錄。

臨海大火山是浙江省臨海市桃渚鎮“桃渚火山遺跡”的一個俗稱,其正式名稱為桃渚大火山。該火山位于浙江省臨海市東南部,處于鎮海-溫州與浙閩濱海兩條近平行的斷裂之間(兩條斷裂的活動時間均為早中更新世)。臨海大火山是一座中生代白堊紀形成的大型火山,其最高山峰為白巖山,海拔約508米。該火山保留有9個火山口,噴發類型以中心式和裂隙式噴發為主,主要發育有破火山口、火山頸、熔巖隧道、熔巖臺地等火山地貌。火山區巖石類型主要為玄武巖、安山巖、流紋巖、玄武質火山碎屑巖等,巖石中肉眼可見的造巖礦物有橄欖石、鉀長石、斜長石等。火山區內的巖漿活動自西向東逐漸增強,并且在巖漿噴發時間上呈現出由早至晚的趨勢,表明火山活動具有明顯的階段性,即早期以基性、中基性巖漿噴發為主,晚期以大規模酸性巖漿爆發為主,并存在玄武巖-流紋巖的雙峰式火山巖組合。火山區內層狀火山熔巖、斷裂構造和柱狀節理玄武巖共同組成了獨特的峭峰、石柱群等自然景觀,可與美國夏威夷火山區、愛爾蘭火山區等同類火山地貌相媲美。臨海大火山因鄰近我國東海沿岸,部分火山巖經海浪侵蝕形成了海蝕洞和海蝕崖,造就了“火山+海洋”的雙重地質景觀。2002年臨海大火山所在區域被正式批準設立為臨海國家級地質公園(又稱桃渚國家地質公園)?。

雁蕩山火山(又稱雁蕩山、雁山和雁巖)位于浙江省溫州市樂清市境內,最高峰為百崗山峰,海拔約1057米。以甌江斷裂(溫州-鎮海斷裂帶的西南段,該段活動時代為早中更新世)為分界,雁蕩山火山又可分為南雁蕩山火山和北雁蕩山火山;按地理位置不同又可分為北雁蕩山火山、中雁蕩山火山、南雁蕩山火山、西雁蕩山火山(現為澤雅風景區)和東雁蕩山火山(又稱為洞頭半屏山)。雁蕩山火山是一座形成于中生代白堊紀的大型火山,火山機構保存相對完整,火山區總占地面積約450平方千米。現存的火山直徑約25千米,其破火山口邊界發育有大量的放射狀和環狀斷裂。火山區由外而內的巖性具有分帶性,火山主體由流紋質火山碎屑巖、英安質火山碎屑巖、流紋巖等交替構成。火山噴發類型屬裂隙式和中心式噴發,其噴發過程大致可分為四個旋回,以爆炸相開始,以溢流相結束,形成的火山地貌主要有破火山口、火山頸、熔巖臺地等。在火山區放射性和環狀斷裂內還可見晚期侵入的安山玢巖、流紋斑巖、石英正長斑巖和閃長玢巖體,巖石中肉眼可見的造巖礦物有鉀長石、石英、斜長石等。雁蕩山火山根據不同期次的噴發物特征可大致分為四期,第一期以英安質巖漿噴發為主,主要發生于火山的東南與東北側;第二期以流紋質巖漿噴溢為主,覆蓋于第一期火山噴出巖之上;第三期以英安質巖漿作用為主,主要發生于破火山口的東南側;第四期以流紋質巖漿噴發為主,分布于破火山口中心。雁蕩山火山的其它火山噴發物還可見火山灰、火山彈等。

雁蕩山火山處于亞熱帶海洋性季風氣候區,火山區內擁有三處湖泊,分別為雁湖、芙蓉湖和龍湖,其中雁湖位于火山區內巨大的石英正長斑巖體之上,屬山頂湖泊,海拔約896米。據我國歷史資料《廣雁蕩山志卷一》記載,“上有蕩,惟雁宿焉”,蕩即湖,是秋雁歸宿群居之處,“雁蕩”之名由此而來。雁湖所處的石英正長斑巖體大致為北東走向,巖體頂部地形起伏較大,有隆起、有凹陷。該巖體是火山噴發晚期殘余巖漿從地下沿北東走向的斷裂上侵而成的,在火山區內的百崗尖、大坑珠、牛角塢、回潭山、雞頭尖、大堂等地均有出露,面積在0.25-12平方千米。現有的地球物理勘探資料顯示,這些斑巖體整體位于破火山口的中央區域。在雨水充沛的氣候環境下,水在低洼處匯集,積水成湖,蘆葦叢生。到了秋天,南歸的大雁常常棲息在這里,從而成為了大雁秋居的好地方,明代徐霞客稱雁湖為“鴻雁之家”。2005年2月12日雁蕩山火山被聯合國教科文組織評為世界級地質公園,現為國家AAAAA級景區。

玉環石峰山火山(又稱石蜂山)位于浙江省玉環市境內,與臨海大火山同處于鎮海-溫州與浙閩濱海兩條近平行斷裂之間,海拔約258米,形成時代為早白堊世,噴發類型為中心式噴發。火山地貌主要有火山錐、火山口和熔巖臺地等。火山區巖石類型主要為玄武巖和玄武質火山碎屑巖,在玄武巖中可見橄欖巖包體,巖石中肉眼可見的造巖礦物有橄欖石、輝石、斜長石等。火山錐體長軸約800米,短軸約510米。俯瞰火山錐體呈近圓形,火山噴發通道從中心至邊緣巖性依次為玄武巖和輝綠巖,與周圍晚中生代地層呈現明顯的切割關系。其中,玄武巖僅在火山頂部出露,火山北東側可見大量由柱狀節理玄武巖沿斷裂面破碎形成的碎石,火山的東南側可見柱狀節理玄武巖。此外,火山區內的火山灰土壤富含硒、鋅、鐵、鎂等微量元素,非常適宜于茶葉等農作物種植。2017年玉環石峰山火山被評為浙江省AAA級景區。

意大利維蘇威大型活火山(上左一)、危地馬拉富埃戈大型活火山(上右一)、中國長白山天池大型活火山(下左一)和意大利埃特納大型活火山(下右一)(均為原創圖件)

意大利維蘇威大型活火山(上左一)、危地馬拉富埃戈大型活火山(上右一)、中國長白山天池大型活火山(下左一)和意大利埃特納大型活火山(下右一)(均為原創圖件)

與多次毀滅性大噴發的意大利維蘇威大型活火山、星空和烈焰交織下的危地馬拉富埃戈大型活火山、藍天與白云襯托下的中國長白山天池大型活火山和“會吐煙圈”的意大利埃特納大型活火山相比,中國浙江省的每一座火山也是大自然雕琢的獨特地質奇觀,它們宛如一顆顆璀璨的明珠,在中國的東南沿海熠熠生輝!

據現有的天目山火山、八面山火山、臨海大火山、雁蕩山火山和玉環石峰山火山地震監測資料顯示,火山區內發生的地震以微震為主,均為構造地震(資料來源:中國地震局火山研究所、吉林省地震局、浙江省地震局和中國地震臺網中心)。地球物理勘探資料顯示,天目山火山區底部的地殼厚度約34千米,八面山火山區底部地殼厚度約33千米,臨海大火山區和玉環石峰山火山區底部地殼厚度約29千米,雁蕩山火山區底部地殼厚度約31千米,地殼厚度呈現出由內陸向沿海急劇性變薄的趨勢,表明火山在噴發過程中區域上存在巖石圈的伸展作用。區域構造應力場反演結果表明,天目山火山區處于以北東東-東西向擠壓和北北西-南北向拉張的現代構造應力場中,八面山火山、臨海大火山、雁蕩山火山和玉環石峰山火山區處于以南東東-東南向擠壓和近東北北-東北向近垂向拉張的現代構造應力場中。整體上而言,五座火山所在區域的現代構造應力場以水平至近水平擠壓作用為主要特征。天目山火山區地熱流值為65(地熱流值單位:毫瓦/平方米),其余四個火山區地熱流值均接近70,整體高于中國大陸地區的平均地熱流值61±15.5。此外,以上五個火山區內發育多處溫泉、冷泉,如天目山火山區內的天目山溫泉(又稱湍口溫泉),地下儲熱溫度范圍在40-50℃,溢出地表的水溫范圍在30-32.5℃,這些泉水中普遍含有二氧化碳、氟、氡等氣體,它們是斷層活動、地震與火山監測研究的重點內容。目前的巖石地球化學研究表明,浙江省火山活動具有明顯的階段性,早期以基性或中基性巖漿噴發為主,晚期則為大規模酸性巖漿噴發,其火山噴發與區域伸展構造環境、軟流圈地幔物質上涌、殼幔混合、上地幔部分熔融和玄武質巖漿分離結晶均有關聯。

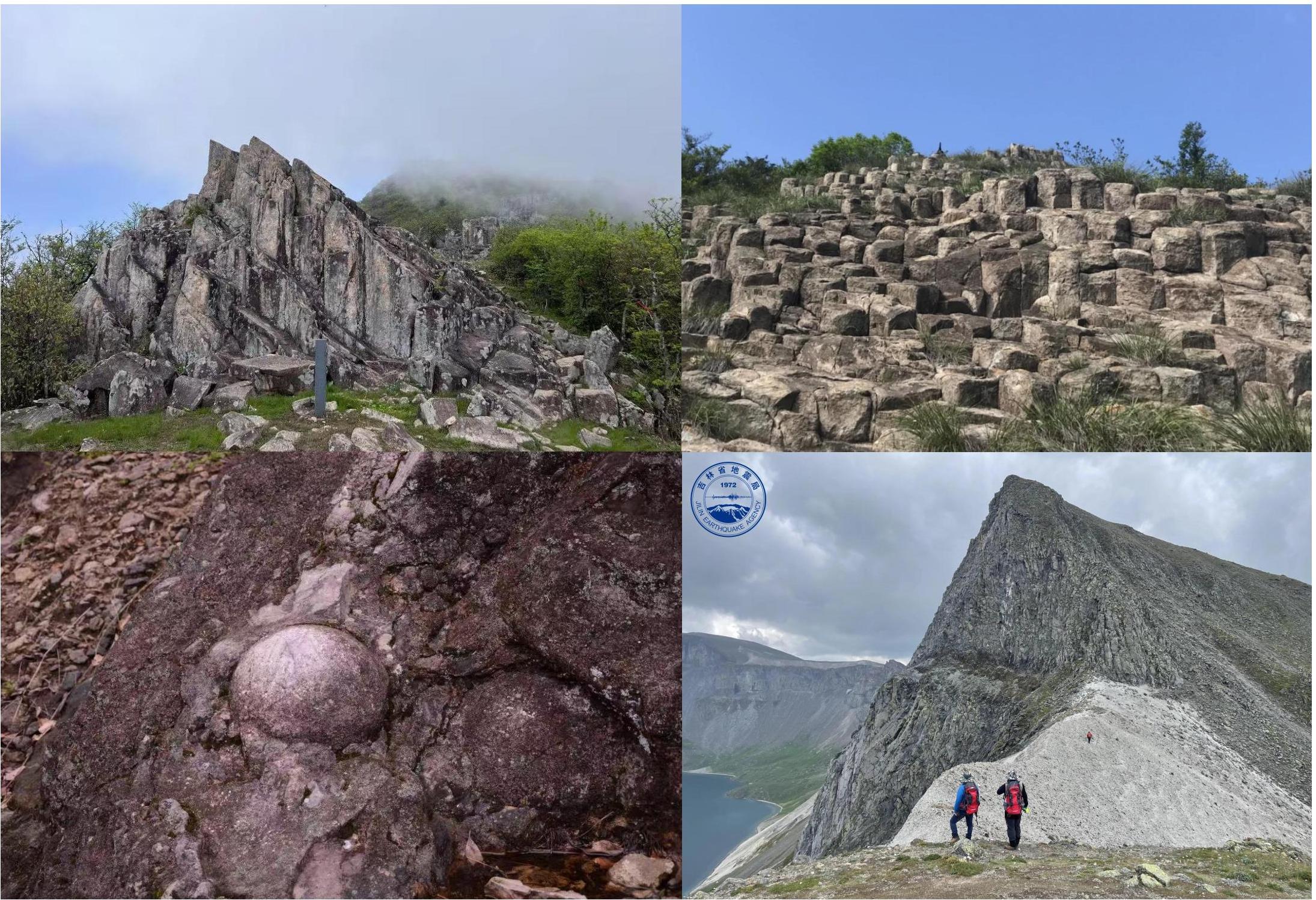

如果說西藏自治區的山峰是天空的邊界,在云端之上傳遞著遠古的箴言;吉林省長白山天池火山粗面巖形成的嶙峋山峰直刺蒼穹,擎起了東北亞蒼茫之冠。那么浙江省天目山火山的流紋巖猶如巨龍脊背,盡顯天目山之奇;臨海大火山的玄武巖則展現出了華麗的大自然幾何美學;雁蕩山火山擁有的流紋巖則凝固住了火山噴發的歷史,盡顯流動且細膩的巖漿美學!

西藏自治區南迦巴瓦峰(上左一,圖源于西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站)、西藏自治區雅魯藏布江大峽谷(上右一,圖源于西藏自治區地震局)、西藏自治區珠穆朗瑪峰(下左一,圖源于吉林大學)和吉林省長白山天池火山“U”型大峽谷(又稱二道白河大峽谷)(下右一,圖源于吉林省地震局)

西藏自治區南迦巴瓦峰(上左一,圖源于西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站)、西藏自治區雅魯藏布江大峽谷(上右一,圖源于西藏自治區地震局)、西藏自治區珠穆朗瑪峰(下左一,圖源于吉林大學)和吉林省長白山天池火山“U”型大峽谷(又稱二道白河大峽谷)(下右一,圖源于吉林省地震局)

浙江省天目山火山流紋巖(上左一,圖源于網絡)、浙江省臨海大火山玄武巖(上右一,圖源于網絡)、浙江省雁蕩山火山含氣泡的流紋巖(下左一,圖源于網絡)和吉林省長白山天池火山粗面巖(下右一,原創圖件)

浙江省天目山火山流紋巖(上左一,圖源于網絡)、浙江省臨海大火山玄武巖(上右一,圖源于網絡)、浙江省雁蕩山火山含氣泡的流紋巖(下左一,圖源于網絡)和吉林省長白山天池火山粗面巖(下右一,原創圖件)

補充科普:

楊梅是楊梅科楊梅屬的一種常綠喬木,生長高度可達12米,樹冠常呈球形。楊梅別名樹梅、珠紅、朹子,又稱圣生梅和白蒂梅,是源于中國的特產水果,早在兩千年前我國就已有人工栽培楊梅的記載。楊梅喜溫暖濕潤氣候,在我國亞熱帶地區廣泛分布,云南省、廣西壯族自治區、貴州省、福建省、浙江省等地均有種植,其中浙江省楊梅的栽培面積、產量和品質均居全國之首。截至2023年,楊梅已成為浙江省水果行業中第二大水果產業。

楊梅具有色澤艷麗、酸甜可口、營養豐富、風味獨特濃郁等特點,其樹體耐貧瘠,宜山地種植,且固氮能力良好。浙江省地處亞熱帶中部,具有季風性濕潤氣候,四季分明,氣溫適中,光照充足,雨量充沛,空氣濕潤。全省廣泛分布有大量的火山噴發物(火山灰、流紋質火山巖、英安質火山巖、玄武質火山巖等),形成的土壤富含氮、磷、鉀、鈣、鎂、硼等元素,土壤pH值在4.5-5.5,呈酸性,有利于楊梅的根系與菌根真菌共生,從而提高了對氮、磷、鉀等元素的吸收效率,有效促進了果實的糖分積累,也為其生長提供了適宜的環境。

據中國古代醫學典籍中記載,楊梅具有生津止渴、健脾開胃、解毒祛寒等功效。現代研究也表明,楊梅含有豐富的糖類、抗壞血酸、酚酸、花青素、黃酮醇等營養成分,能夠發揮較強的抗氧化、抗炎癥、抗菌等生物活性,具有較高的食用價值、藥用價值和經濟價值。

浙江省農業種植的楊梅(圖均源于網絡)

浙江省農業種植的楊梅(圖均源于網絡)

本期科普結束!小伙伴們,我們下期見!

本期參考文獻:

[1]劉健, 陳小友, 汪一凡, 等. 浙江天目山地區次火山巖鋯石U-Pb年齡及地質意義[J]. 華東地質, 2019, 2: 99-107.

[2]陶奎元, 邢光福, 楊祝良, 等. 浙江中生代火山巖時代厘定和問題討論-兼評Lapierre等關于浙江中生代火山活動時代的論述[J]. 地質論評, 2000, 46(1): 24-21.

[3]盤曉東, 徐智濤, 李萌萌, 等. 長白山全域旅游交通體系建設多重自然災害及生態安全評價報告[R]. 吉林省地震局, 2022.

[4]余明剛, 邢光福, 沈加林, 等. 雁蕩山世界地質公園火山作用研究[J]. 巖石礦物學雜志, 2008, 27(2): 101-112.

[5]周新民, 李武顯. 中國東南部晚中生代火成巖成因: 巖石圈消減和玄武底侵相結合?[J]. 自然科學進展, 2000, 10(3): 240-247.

[6]胡娟娟, 黃龍標. 浙江橫店八面山森林公園風景資源分析與評價[J]. 華東森林經理, 2018, 32(2): 64-68.

[7]郭釗吾, 魯人齊, 張金玉, 等. 2025年1月7日西藏定日MS6.8強震發震斷層三維模型與地震構造環境[J]. 地震地質, 2025, 47(3): 1-18.

[8]徐智濤, 孫立影, 李忠偉, 等. 龍崗火山區早更新世玄武質熔巖成因及其構造意義: 來自Rb-Sr同位素定年, 元素地球化學及Pb同位素證據[J]. 吉林大學學報: 地球科學版, 2023, 53(3): 887-903.

[9]潘家安. 記錄白堊紀火山地質構造與古生物遺跡的天然博物館-浙江臨海國家地質公園[J]. 浙江林業, 2024, 3: 34-35.

[10]李忠偉, 徐智濤, 閆東晗, 等. 郯廬斷裂帶北延伊通-舒蘭斷裂四平段基于高分辨率遙感解譯技術活動斷層探察項目報告[R]. 吉林省地震局, 2020.

[11]周永勝, 何昌榮. 大陸巖石圈流變研究進展與高溫高壓流變實驗現狀[J]. 地球物理學進展, 2004,19(2): 246-254.

[12]葉希青, 徐智濤, 孫立影, 等. 吉林老虎山火山區中新世堿玄巖成因及其構造意義[J]. 地球科學, 2024, 49(4): 1352-1366.

[13]郝海健, 何宏林, 魏占玉. 地表破裂的幾何結構與同震位移的相關性[J]. 地震地質, 2020, 42(1): 109-124.

[14]孫立影, 楊晨, 趙海士, 等. 基于極限學習機的遙感地球化學反演模型[J]. 吉林大學學報: 地球科學版, 2020, 50(6): 1929-1938.

[15]李傳友, 張培震, 袁道陽, 等. 活動走滑斷裂上斷塞塘沉積特征及其構造含義-以西秦嶺北緣斷裂帶斷塞塘為例[J]. 地質學報, 2010, 84(1): 90-105.

[16]閆東晗, 徐智濤, 徐岳仁, 等. 伊通-舒蘭斷裂帶四平段14C定年及構造意義[J]. 大地測量與地球動力學, 2022, 42(8): 835-839.

[17]孫曉, 魯人齊, 楊晶, 等. 基于機器學習的活動斷層三維建模方法、裝置及電子設備[P]. CN117911624A, 2024-04-19.

[18]葉希青, 徐智濤, 徐岳仁, 等. 遙感數據在伊舒斷裂構造信息提取中的應用研究課題報告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[19]余明剛, 邢光福, 沈加林, 等. 雁蕩山世界地質公園火山巖年代學研究[J]. 地質學報, 2006, 80(11): 1683-1690.

[20]王學穎, 徐夕生, 趙凱. 浙東括蒼山-雁蕩山破火山白堊紀多旋回火山-侵入雜巖成因研究[J]. 礦物巖石地球化學通報, 2023, 42(5): 1062-1077.

[21]孫立影, 徐智濤, 葉希青, 等. 一種地質遙感探測裝置[P]. ZL202421798814.X, 2024-07-29.

[22]李亭昕, 藺文靜, 甘浩男, 等. 東南沿海干熱巖資源成因模式探討及勘查進展[J]. 地質力學學報, 2020, 26(2): 187-200.

[23]孫立影, 徐智濤, 焉恒琦, 等. 松原市寧江區地震熱紅外地表溫度反演研究[J]. 科技創新與應用, 2025, 16: 89-92.

[24]單新建, 屈春燕, 馬瑾. 衛星熱紅外觀測與發震斷層不同段落交替活動特征分析[J]. 大地測量與地球動力學, 2005, 25(2): 58-62.

[25]齊文華, 蘇桂武, 魏本勇, 等. 2010年青海玉樹Ms7.1地震災害的綜合特征[J]. 地震地質, 2011, 33(3): 533-548.

[26]徐杰, 周本剛, 計鳳桔, 等. 中國東部海域及其鄰區現代構造應力場研究[J]. 地學前緣, 2012, 19(4): 1-6.

[27]胡子聰, 雷 琳, 周晨光, 等. 楊梅的營養功效及其應用研究進展[J]. 果樹學報, 2023, 40(9): 1966-1979.

[28]鐘寧, 蔣漢朝, 梁蓮姬, 等. 軟沉積物變形中負載、球–枕構造的古地震研究綜述[J]. 地質論評, 2017, 63(3): 719-738.

[29]詹艷, 趙國澤, 王立鳳, 等. 西秦嶺與南北地震構造帶交匯區深部電性結構特征[J]. 地球物理學報, 2014, 57(8): 2594-2607.

[30]劉進峰, 陳杰, 雷生學, 等. 南京市區埋藏古河道沉積物的年代[J]. 第四紀研究, 2009, 29(4): 837-844.

[31]劉靜, 陳濤, 張培震, 等. 機載激光雷達掃描揭示海原斷裂帶微地貌的精細結構[J]. 科學通報, 2013, 58(1): 41-45.

[32]陳建業, 楊曉松. 地震斷層的滲透性[J]. 地學前緣, 2012, 19(4): 30-40.

[33]Zhang, H.P., Zhang, P.Z., Prush, V., et al. Tectonic geomorphology of the Qilian Shan in the Northeastern Tibetan plateau: insights into the plateau formation processes[J]. Tectonophysics, 2017, 706-707: 103-115.

[34]Yao, L., Ma, S.L., John, D., et al. The crucial role of temperature in high-velocity weakening of faults: Experiments on gouge using host blocks with different thermal conductivities[J]. Geology, 2015, 44(1): 63-66.

[35]Xu, Z.T., Sun, L.Y., Ye, X.Q., et al. U–Pb geochronology and geochemistry of dikes in the Changbaishan Tianchi volcanic field (NE China) and their relations with the coeval Jingbohu and Longgang monogenetic volcanic fields[J]. International Geology Review, 2023, 66(3): 814-831.

[36]Xu, Z.T., Ye, X.Q., Pan, X.D., et al. Geochemistry of apatites from preshield and postshield basalts and their petrogenetic implications: A case study of the Naitoushan basalt and Heishigou dike in the Changbaishan Tianchi volcano, NE China[J]. Mineralogy and Petrology, 2024, 118: 345-366.

[37]Zhang, K., Liu, Z.P., Xu, Z.T., et al. Microbial and hydrothermal dolomite formation in Early Cretaceous lacustrine sediments in Yin'e Basin: Insights from petrology and geochemistry[J]. Sedimentary Geology, 2024, 471: 106739.

[38]Li, M.M., Xu, Z.T., Ventura, G., et al. Geochronology and petrogenesis of Early Pleistocene dikes in the Changbai Mountain volcanic field (NE China) based on geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic compositions[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9: 729905.

[39]Xu, Z.T., Sun, L.Y., Li, M.M., et al. Apatite geochemical and Nd isotopic insights into trachyte petrogenesis in the Tianchi volcanic area of Changbai mountain, NE China[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2023, 97(6): 1671-1682.

[40]Xu, Z.T., Yang, Q.F., Sun, J.G., et al. Origin of Late Jurassic high-K felsic volcanic rocks and related Au mineralization in the Dongyang deposit, central-eastern Fujian, SE China, and its tectonic implications[J]. Geological Journal, 2021, 56(1): 572-598.

[41]Ye, X.Q., Xu, Z.T., Ventura, G., et al. Origin and Evolution of the Late Mid-Pleistocene Trachytes in the Changbaishan Tianchi Volcano (China/North Korea): Insights from Mineralogy, Geochronology and Geochemistry[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2025, 99(3): 774-788.

本期作者:徐智濤 中國地震局火山研究所 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 吉林省地震局 中國地震局地質研究所 意大利地球物理與火山研究所(羅馬、那不勒斯和卡塔尼亞分部) 高級工程師/博士

李萌萌 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 中國地震局火山研究所火山實驗室 中國地震局預測研究所 工程師

孫立影 吉林地震臺 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 吉林省地震局 工程師

Eugenio·N 意大利卡拉布里亞大學 生物、生態與地球科學學院 教授/博士

Sveva·R·M 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 佛羅倫薩大學 博士

葉希青 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 中國地震局火山研究所火山實驗室 中國礦物巖石地球化學學會 工程師

Mimmo·P 意大利卡塔尼亞埃特納火山觀測站 高級研究員/博士

潘波 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局活動構造與火山重點實驗室 中國地震局地質研究所 研究員/博士

尹昕忠 西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站 中國地震局地質研究所 高級工程師

江永曲吉 西藏自治區地震局 西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站 助理工程師

次仁巴宗 西藏自治區地震局 西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站 助理工程師

扎西平措 西藏自治區地震局 西藏拉薩地球物理國家野外科學觀測研究站 助理工程師

石峰 山西太原大陸裂谷動力學國家野外科學研究站 中國地震局地質研究所 中國地震學會 副研究員/博士

楊文心 新疆帕米爾陸內俯沖國家野外科學觀測研究站 中國地震局地質研究所 助理研究員/博士

張玙 中國地質調查局 成都地質調查中心 中國地質學會 高級工程師

韓曉鋒 中國地質調查局 西安地質調查中心 中國地質學會 高級工程師

魏戀歡 東北大學 資源與土木工程學院 副教授/博士

孫婉婷 吉林省延邊地震監測中心站 吉林省地震局 助理工程師

衣健 吉林大學 地球科學學院 副教授/博士

張馨文 吉林大學 地球科學學院 博士

杜航 江蘇地震臺 江蘇省地震局 工程師

徐岳仁 中國地震局預測研究所 中國地震學會 研究員/博士

張洪艷 吉林地震臺 吉林省地震局 高級工程師

任芳語 吉林地震臺 吉林省地震局 助理工程師

Ailin·P 阿根廷國家空間活動委員會 阿根廷國家科學與技術研究理事會 博士

Carolina·B 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 英國劍橋大學 博士

馮靖喬 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 高級工程師

賈琳 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 助理工程師

陳明陽 中國冶金地質總局西北局 中國地質大學(武漢) 工程師

馬璽 地震動力學與強震預測全國重點實驗室 中國地震局地質研究所 副研究員/博士

張笑鳴 高壓與超硬材料全國重點實驗室 吉林大學 工程師/博士

Salvotore·G 意大利卡塔尼亞埃特納火山觀測站 高級研究員/博士

徐杜遠 地震動力學與強震預測全國重點實驗室 中國地震局地質研究所 助理研究員/博士

張勇 自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室 中國地質科學院礦產資源研究所 研究員/博士

王君賢 中核集團鈾資源勘查與評價重點實驗室 核工業北京地質研究院 工程師/博士后

徐智愷 中國科學院海洋研究所 深海極端環境與生命過程研究中心 助理研究員/博士后

Matteo·S 法國里昂第一大學(自然科學院) 助理研究員/博士

陳正全 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局地質研究所 中國地震局活動構造與火山重點實驗室 副研究員/博士

魏費翔 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局地質研究所 中國地震局活動構造與火山重點實驗室 副研究員/博士

劉軼男 吉林地震監測中心站 吉林省地震局 高級工程師

彭博 吉林地震監測中心站 吉林省地震局 工程師

張鵬 吉林省松原地震監測中心站 吉林省地震局 工程師

原永東 廣西壯族自治區地震局 高級工程師

李冰溯 廣西壯族自治區地震局 高級工程師/博士

烏尼爾 新疆帕米爾陸內俯沖國家野外科學觀測研究站 新疆維吾爾自治區地震局 高級工程師

閆瑋 新疆帕米爾陸內俯沖國家野外科學觀測研究站 新疆維吾爾自治區地震局 高級工程師

趙春濤 中國科學院 青海鹽湖研究所 助理研究員/博士

席文雅 內蒙古自治區地震局 工程師

李騰宇 內蒙古自治區地震局 助理工程師

王慧 內蒙古自治區地震局 助理工程師

金震 中國地震局廈門海洋地震研究所 高級工程師/博士

劉松軍 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 吉林省地震局 工程師

劉宏巖 吉林地震臺 吉林省地震局 高級工程師

李海艷 福建省自然災害防治技術研究院 福建省地震局 高級工程師/博士

章鑫 廣東省地震局 中國科學技術大學 高級工程師/博士

侯頡 中國地震局第一監測中心 中國地震局地球物理研究所 工程師/博士

綦偉 吉林省地震局 吉林省龍崗火山監測站 工程師

張蕊 吉林省地震局 助理會計師

陳兆新 吉林省地震局信息中心(應急服務中心) 工程師

楊帆 吉林農業大學 資源與環境學院 高級工程師/博士

Pablo·R·P 西班牙馬德里康普斯頓大學 地球科學學院 副教授/博士

聲明:本期文中所有圖片及文字均為公益科普,不存在任何商業價值。

該文章由吉林省地震局青年科技發展課題(JZQ202506、JZQ202513、JZQ202512和JZQ202508)和科技部國家遙感中心中歐合作“龍計劃”六期項目(95348)和我國大地震基礎資料整編及《中國大地震科學志》編研項目(2023FY10150503)(公益性項目)聯合資助。

來源: 中國地震局火山研究所 徐智濤

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國地震局火山研究所 徐智濤

中國地震局火山研究所 徐智濤