一、基本概述

綠氫冶金(green hydrogen metallurgy)是指以可再生能源電解水生產的“綠色氫氣”作為還原劑和能源,替代傳統冶金工藝中使用的焦炭或煤等化石燃料,通過氫基直接還原、熔融還原或高爐富氫工藝生產鋼鐵的低碳技術。

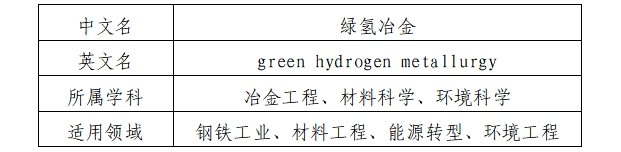

二、分類信息

三、詳細解釋

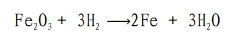

傳統鋼鐵生產工藝是以焦炭或煤作為還原劑和能源,與鐵礦石中的氧化鐵發生反應,生成鐵和二氧化碳。氫冶金技術則利用氫氣取代碳作為還原劑,核心反應原理為氫氣還原鐵礦石,反應產物為鐵和水,

能從源頭降低污染物與二氧化碳的排放量,是鋼鐵工業實現零碳排放的重要途徑。

現階段,氫冶金使用的氫氣以煤制氫、工業副產氫等“灰氫”為主,生產過程中也會伴隨大量二氧化碳排放,而綠氫冶金技術以可再生能源電解水制取的“綠氫”為還原劑,制取過程中沒有碳排放更有助于實現鋼鐵工業的碳中和目標。

目前主流的綠氫冶金技術分為兩種:高爐富氫冶煉與氣基直接還原。

高爐富氫冶煉即通過噴吹天然氣、焦爐煤氣等富氫氣體參與煉鐵過程。相關實驗表明,該工藝能夠通過加快爐料還原來減少一定程度的碳排放。但高爐富氫冶煉基于傳統的高爐,焦炭的骨架作用無法被完全替代,氫氣噴吹量存在極限值,因此其碳減排幅度只有10%~20%,效果有限。

氣基直接還原是指使用氫氣與一氧化碳混合氣體作為還原劑,將鐵礦石直接轉化為還原鐵,再將其投入電爐進行進一步冶煉。

相較于高爐富氫冶煉,氣基直接還原技術不需要煉焦、燒結、煉鐵等環節,能夠從源頭減少碳排放,相較于高爐富氫還原減碳幅度提升≥50%,減排潛力大。但這種技術也存在一些問題,比如氣基豎爐存在吸熱效應強(需額外補充熱量,增加能耗)、入爐氫氣氣量增大(氫氣消耗量較大,且對氫氣的儲存、運輸和供應系統提出更高要求)、生產成本升高、氫氣還原速率下降、產品活性高和難以鈍化運輸等。

四、應用價值及前景

從長遠發展來看,氫能與鋼鐵產業的合作是雙贏的結果。一方面,氫能可以幫助鋼鐵企業節能減排、延伸業務、完成轉型,另一方面,鋼鐵企業可以為氫能提供更多的落地應用,豐富氫能下游產業鏈,促進其發展。

從中國鋼鐵企業應用進展來看,綠氫冶金技術有助于顯著減少碳排放,推動碳資源化利用,促進綠色短流程新工藝發展,實現無化石能源冶煉,開辟鋼鐵-化工-氫能耦合降碳路線。此外,氫能的應用對中國鋼鐵企業的物流交通也取得了良好的節能環保成效。

目前由于環境和成本等各種因素,鋼鐵工業還沒有實現“一氫到底”,但隨著碳達峰、碳中和任務的迫近,鋼鐵工業將逐漸從“減碳”向“代碳”過渡,在這一過程中,綠氫冶金是最具前景的技術路線之一。

五、綠色應用難點及建議

鋼鐵行業綠氫冶金應用主要面臨的挑戰包括:綠氫經濟性仍有待提升、技術應用缺乏經驗、氫能儲存運輸成本高、氫基直接還原鐵產品下游市場需求不足等。

目前,國內部分鋼鐵企業已發布綠氫冶金規劃,建成示范工程并投產,取得一定的創新突破,但示范工程尚處于工業性試驗階段,還存在基礎設施不完善、相關標準空白、成本較高、安全用氫等問題,而且現階段考慮氣源、制備、儲運、成本等因素所用氫氣多數為“灰氫”,距離實現“綠氫冶金”還有很長的路要走,未來還需深入研究分布式綠色能源利用、氫氣制備與存儲、氫冶金、二氧化碳脫除等領域的關鍵技術,形成以氫能為核心的新型鋼鐵冶金生產工藝。

對于鋼鐵行業綠氫冶金未來發展與應用,提出三點建議:

一是系統推進。應從制氫、儲氫、運氫、用氫等全產業鏈系統推進氫能利用,特別是應統籌鋼鐵生產實際應用場景,系統推進“產學研用金”深度融合。

二是發揮市場化機制。現階段綠氫冶煉工藝成本仍遠高于傳統生產工藝,應充分發揮市場化機制在技術創新等領域的作用,進一步優化金融、人才等資源配置,促進綠氫冶金的發展。

三是強化國際合作。應進一步聚焦具體突破環節,強化包括理念、科研、技術、路徑及管理方法等在內的國際交流,推動國際深度合作。

本詞條貢獻者:

吳宏輝 北京科技大學碳中和研究院教授

本詞條審核專家:

董文鈞 北京科技大學材料科學與工程學院教授

參考來源:

[1] 盧立金,王海風,王鋒,等.氫冶金工藝技術發展現狀及應用[J].鋼鐵,2024,59(03):183-196.

[2] 王晶,王朋.國內外氫冶金技術研究進展[J].河北冶金,2022,(04):1-5.

[3] 高雨萌.國外氫冶金發展現狀及未來前景[J].冶金管理,2020,(20):4-14.

[4] 唐玨,儲滿生,李峰,等.我國氫冶金發展現狀及未來趨勢[J].河北冶金,2020,(08):1-6+51.

[5] 中國腐蝕與防護網. 一文詳解氫冶金[EB/OL]. (2024-10-11).http://www.ecorr.org.cn/news/science/2024-10-11/192119.html

本文封面圖片來自版權圖庫,轉載使用可能引發版權糾紛

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國