當人們仰望寂靜的夜空時,是否想過:這里除了群星閃爍,其實正有一場大規模的“遷徙”悄然上演?

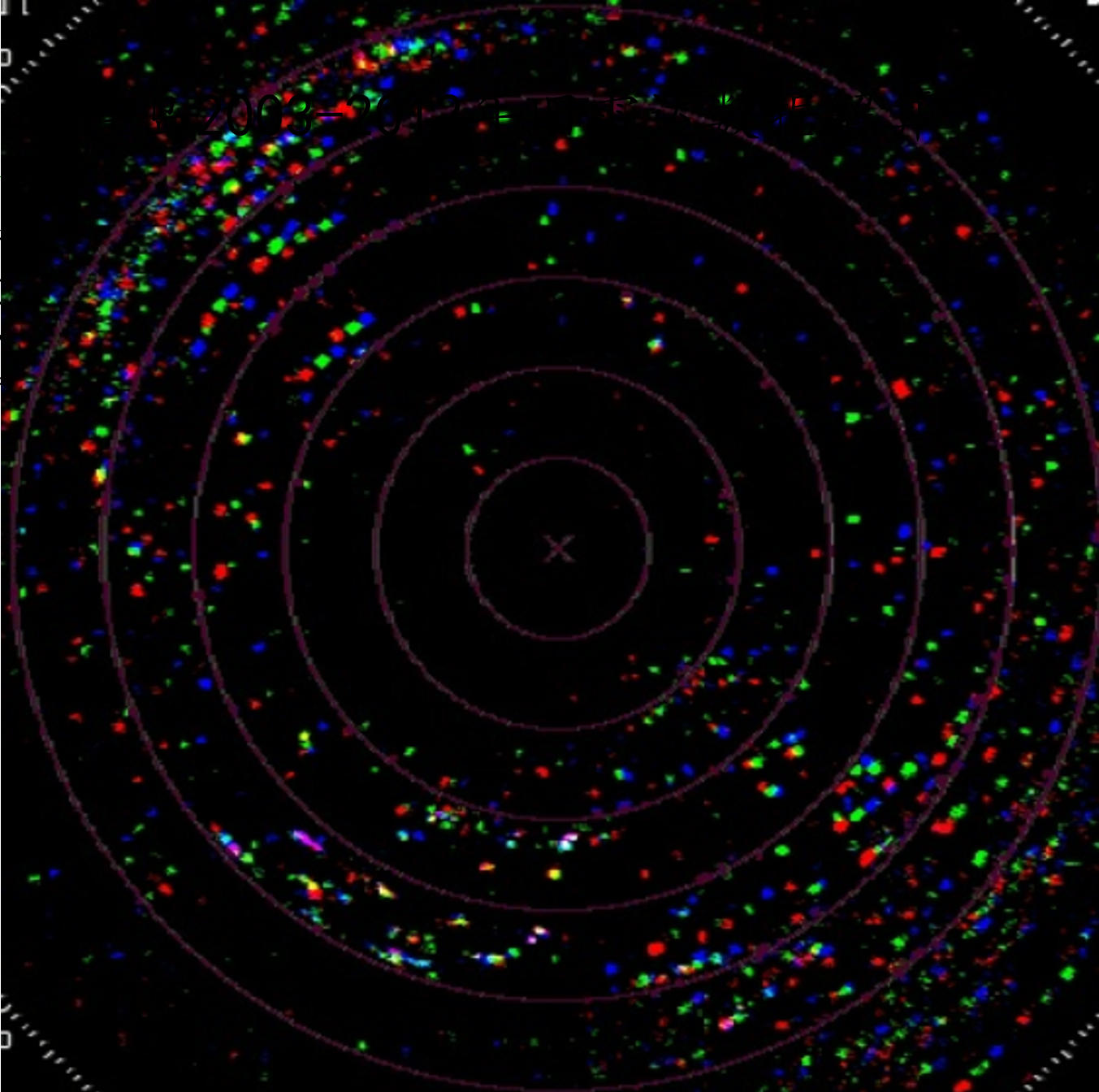

上世紀70年代,科學家們在氣象和軍事雷達上發現了一些來源不明的生物回波——這些信號神秘縹緲,難以捉摸,于是被賦予了一個動聽的名字“天使”。隨后的科學研究揭示,這些“天使”的真實身份頗為特殊——它們并非天上的使者,而是在高空遷飛的昆蟲。

為了躲避不良生存環境,一些昆蟲進化出遠距離遷徙的本領,如同候鳥般北遷南回,翻山越嶺亦不在話下。但在這些昆蟲中,有大量危害農業生產安全的害蟲,被稱作“遷飛害蟲”。別看這些蟲子體型小巧,2023年農業農村部公布的10種一類農作物害蟲里,有8種都具備遷飛能力,每年都會導致糧食減產。如何有效防控這些遷飛害蟲,長期以來都是農業生產面臨的重大難題。

張浩文是中國農業科學院植物保護研究所的副研究員,他的導師是中國工程院院士吳孔明。他所在的團隊日常打交道的對象,便是這些會遷飛的害蟲,致力于研究它們的遷徙規律、提前監測方法以及防治策略。

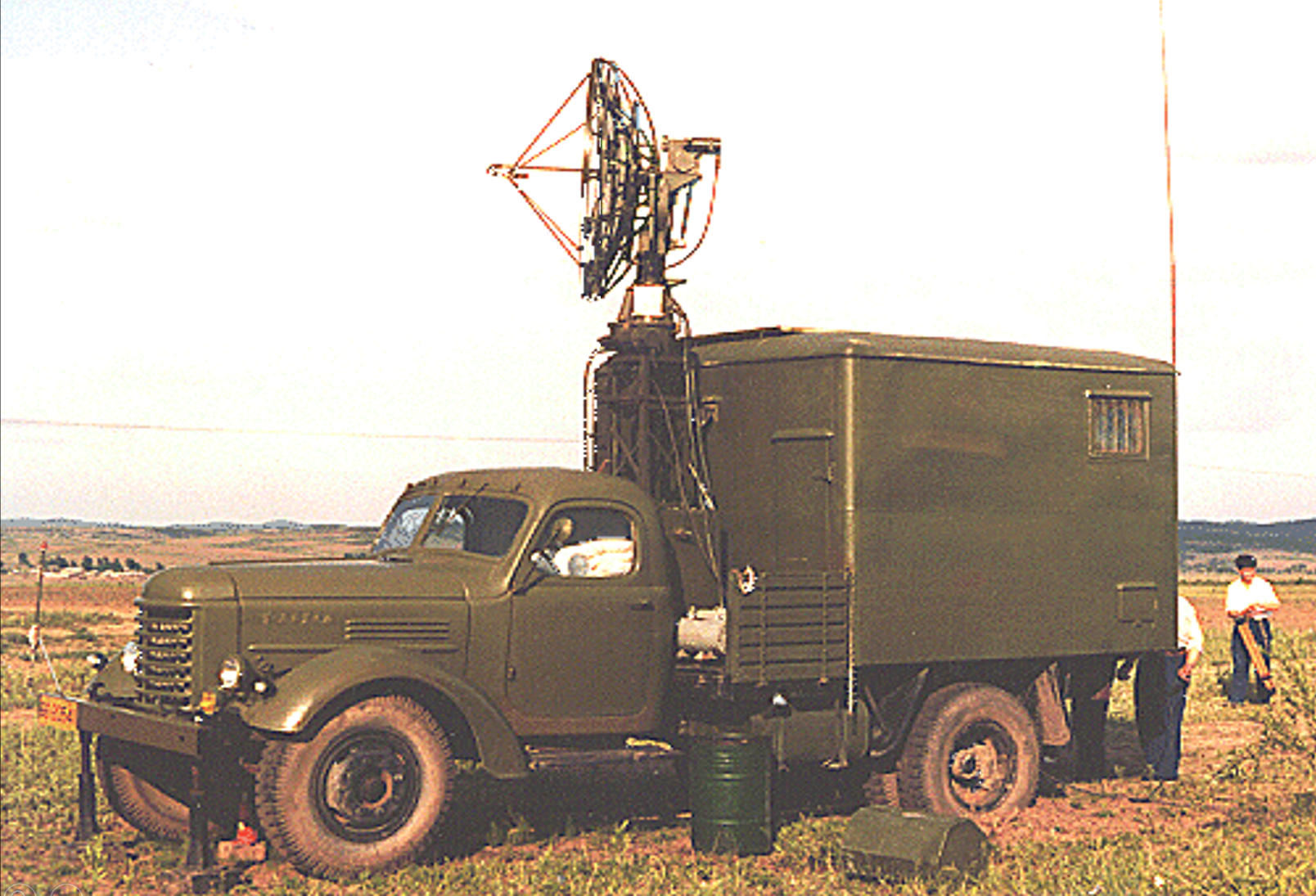

研究初期面臨的困難顯而易見:這些害蟲體型小、數量多,飛行高度高,肉眼根本無法觀測,監測工作該如何開展?得益于雷達能夠捕捉到這些“天使”的蹤跡,上世紀80年代,中國老一輩科學家開始嘗試利用改造的民用雷達對遷飛害蟲進行觀測。

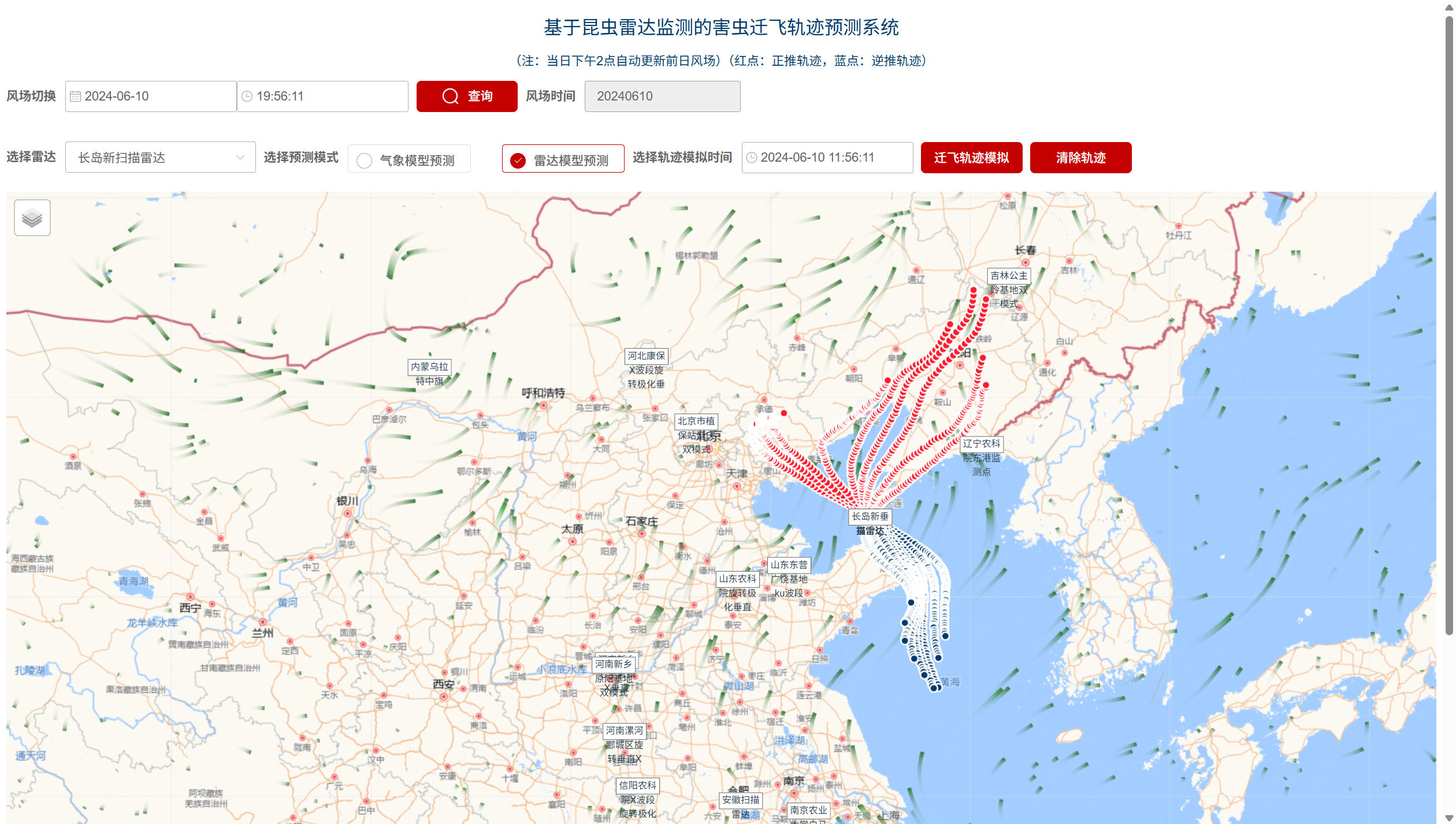

隨著科技進步,一代代新式專用昆蟲雷達相繼研發問世。中國最新研發的高分辨率昆蟲雷達,能夠實現24小時全時全天候監測,不僅可以第一時間發現大規模遷飛的蟲群,還能分析蟲群種類,通過軌跡模擬掌握其來源和去向,為提前防治爭取寶貴時間。

為何要下大力氣重點研究雷達監測?這是因為遷飛性害蟲具有爆發性和遠距離飛行能力,繁殖速度極快,部分害蟲如蝗蟲落地即可造成危害。傳統測報手段往往滯后,待發現危害時已錯失最佳防治時機。因此,防治工作的關鍵在于“早發現、早治理”,建立精準的監測體系提前預警,才能最大限度減少損失。

近年來,隨著雷達監測技術逐漸成熟,相關技術從科學觀測走向實際應用。中國在全國范圍內部署了多臺不同類型的昆蟲雷達,目前已成為世界上擁有昆蟲雷達數量最多的國家,為全國范圍的雷達組網監測奠定了基礎。

然而,雷達組網并非一帆風順。初期,由于不同時期不同廠家生產的雷達工作模式各異,數據無法互通,形成了一個個“信息孤島”。為解決這一問題,科研團隊建立了全國統一的標準化雷達數據庫系統,開發了全國昆蟲雷達聯網信息平臺。目前該平臺已接入38部昆蟲雷達,預計2025年底將擴增至50部。

自2021年運行至今,該系統已監測到1500多次不同危害等級的遷飛蟲群,其中單日單雷達監測到2萬頭以上的高密度蟲群超過1000次,為全國植物病蟲情報的發布提供了重要依據。借助這個平臺,能夠幾乎實時掌握全國遷飛害蟲的動態,如同為害蟲遷飛配備了“警報員”,一旦有蟲群動向,即可迅速發出預警,助力打贏一場場害蟲阻擊戰。

但是,害蟲遷飛不受國界限制。草地貪夜蛾能夠跨越中南半島入侵中國西南地區,進而擴散至全國;東南亞的稻飛虱、稻縱卷葉螟也會乘著季風到中國華南地區“造訪”。有鑒于此,中國科學家在構建世界領先的國內聯網平臺的同時,積極推動“跨國昆蟲雷達網絡”建設。從云南到黑龍江,從東南沿海到西部高原,監測網絡已然布設,與各國伙伴共享數據、互通有無,在全球尺度上守護糧食安全。

當人們品嘗著香噴噴的米飯、甜糯的玉米時,或許未曾想到,有這樣一群科學家,每日緊盯屏幕上的光點,追蹤著天空中“天使”的軌跡。他們手中的雷達,便是守護豐收的堅實盾牌。科研團隊將繼續堅守,以科技力量筑牢糧食安全防線。

科學審核:張浩文 中國農業科學院植物保護研究所副研究員

策劃統籌:宋雅娟 武玥彤

編輯整理:李欣哲 林佳欣

來源: 大國糧策

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

大國糧策

大國糧策