你今天的早餐吃了什么?是香濃的豆漿配油條,還是營養的豆腐腦配包子?這些再普通不過的美食,都離不開一種重要的作物——大豆。

《詩經》中寫大豆:“中原有菽,庶民采之”“采菽采菽,筐之筥之”。作為陪伴中華文明數千年的“老朋友”,大豆糧、油、飼兼用,早已融入我們生活的方方面面,在國民經濟中也占據著舉足輕重的地位。

然而,在這份熟悉與依賴背后,其實隱藏著危機。過去很長一段時間里,我國大豆對外依存度高達80%。這意味著我們每吃10斤大豆,就有8斤來自國外,這就像家里的豆倉鑰匙攥在別人手里,心里總是不踏實。

與此同時,我國還面臨著另一個難題:耕地資源有限,要擴大大豆種植面積,就可能和主糧作物"爭地"。一邊是人們對大豆及其制品的需求不斷增加,一邊是土地資源的緊張,如何解決這一問題呢?這時,一片特殊的土地進入了人們的視野——鹽堿地。

提到鹽堿地,人們腦海中可能會浮現出一片荒蕪、寸草不生的景象,覺得那是“不毛之地”。但實際上,我國有大約15億畝鹽堿地,這些土地雖然目前看起來貧瘠,但卻蘊含著巨大的潛力。如果能讓大豆在鹽堿地上扎根生長,不僅能增加大豆的種植面積和產量,提高國產大豆的自給率,還能改善鹽堿地的生態環境,讓“不毛之地”變成"希望之地",實現經濟效益和生態效益的雙豐收。

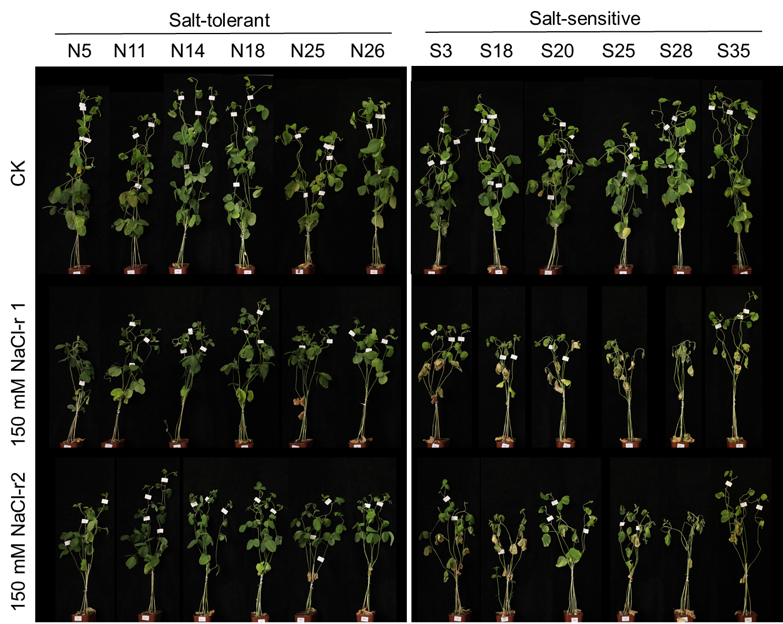

這些年來,山東農業大學農學院副院長、教授,博士生導師張大健及其團隊扎根田間地頭,深入挖掘大豆的優異基因資源。他們收集了1000余份大豆種質資源,建立起黃淮海區域大豆核心種質庫。利用形態標記和DNA分子標記進行遺傳多樣性分析,搭建起高通量分子育種智慧平臺。經過不懈努力,找到了36份顯著耐鹽堿大豆種質材料和21份高產種質材料,為育種研發提供了寶貴的樣本。

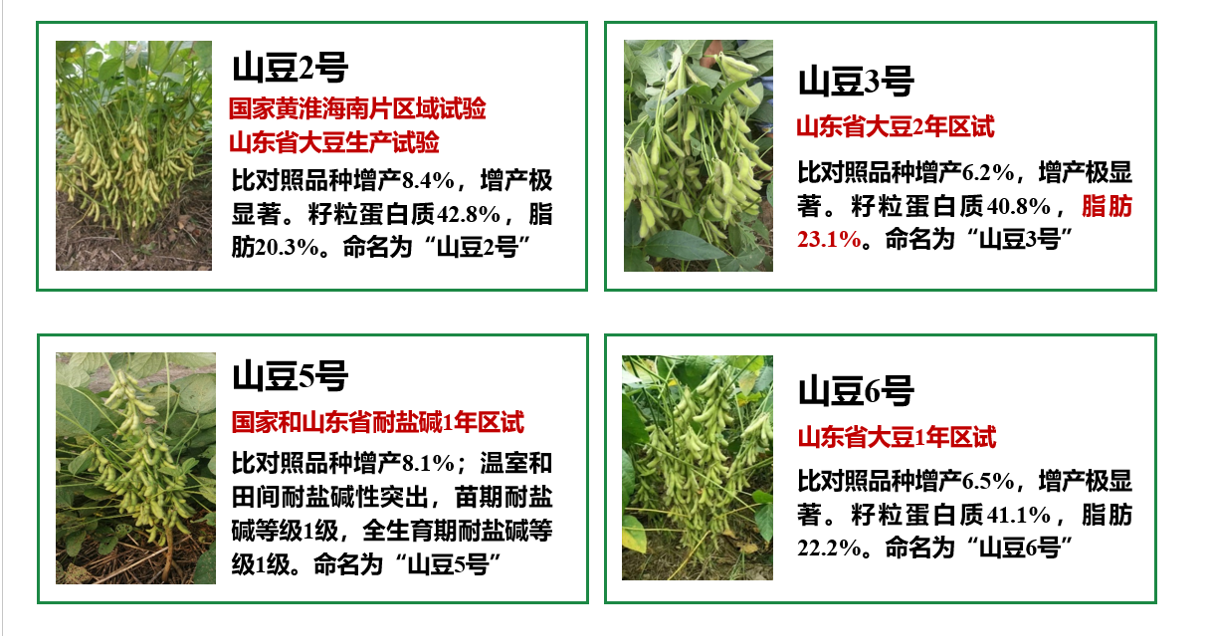

基于這些研究,團隊選育出了多個適宜黃淮海地區種植的大豆新品系——其中“山豆2號”和“山豆3號”,集高產、高油、耐鹽堿等優點于一身。目前,它們正在參加國家和山東省夏大豆區域試驗。從田間種植的情況來看,豆子顆粒飽滿,產量遠超當前我國大豆的平均畝產。如果大面積推廣,預計在正常種植條件下,產量能提高10%。這不僅能讓農民收獲更多的大豆,增加收入,還能讓我國的大豆產業在自給自足的道路上邁出更堅實的一步。

展望未來,張大健的目標更加明確。他表示會繼續把培育優質高產品種作為科研生涯的核心目標,帶領團隊不斷破譯大豆育種的“密碼”。會強化科教融合,創新人才培養模式,讓更多的年輕人加入大豆科研的隊伍中來。同時,積極推動產學研合作,與農業企業、種植戶緊密協作,讓科研成果更快地轉化為實際生產力。要讓“山豆2號”“山豆3號”這樣的好品系迅速推廣到田間地頭,讓它們在鹽堿地上茁壯成長,結出累累碩果。

相信在科技的賦能下,大豆產業一定能實現高質量發展。那些曾經的鹽堿地,會變成一片片綠油油的大豆田,大豆也會真正成為農民增收的“金豆”,為鄉村振興貢獻強大的力量。讓我們共同期待,大豆產業的明天更加美好!

科學審核:張大健 山東農業大學農學院副院長、教授,博士生導師

策劃統籌:宋雅娟 武玥彤

編輯整理:李欣哲 林佳欣

來源: 大國糧策

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

大國糧策

大國糧策