圖文內容來源于網絡,砼心向疆團隊搜集整理

當撒哈拉的風沙卷起漫天沙礫,當塔克拉瑪干的烈日將大地炙烤成焦土,總有一些綠色身影在荒漠中倔強生長。梭梭、胡楊、沙棗——這些被稱為“沙漠明星”的植物,用億萬年演化出的生存智慧,在干旱、高溫與鹽堿的絕境中,編織出生命的奇跡。它們如何在看似寸草不生的土地上扎根?又如何將嚴酷的自然挑戰轉化為生存的契機?讓我們揭開這些沙漠植物的抗逆密碼。

一、梭梭:沙漠中的“水袋工程師”

在內蒙古巴丹吉林沙漠邊緣,梭梭林如一道綠色屏障,抵御著流沙的侵襲。這種看似纖細的灌木,卻藏著一套精密的水分管理系統:它的葉片退化為鱗片狀,肉質化的綠色嫩枝成為天然“儲水罐”,表皮覆蓋著厚厚的角質層,氣孔深陷在褶皺中,只在夜間溫度降低時才悄悄張開呼吸,最大限度減少水分蒸發。更神奇的是,它的根系如同立體作戰網絡——主根如鉆井般深扎地下,側根在地表層鋪展成巨大的吸收網,根系周圍還會分泌黏性物質,與沙粒形成“土壤結皮”,既能固定植株,又能截留空氣中的水汽。當風沙掩埋枝干時,它會迅速萌發出新的根系,將流沙轉化為生長的支撐,在沙漠中形成獨特的植物群落。

圖中所示為梭梭。圖片來源:百度百科

二、胡楊:鹽堿地里的“生命化石”

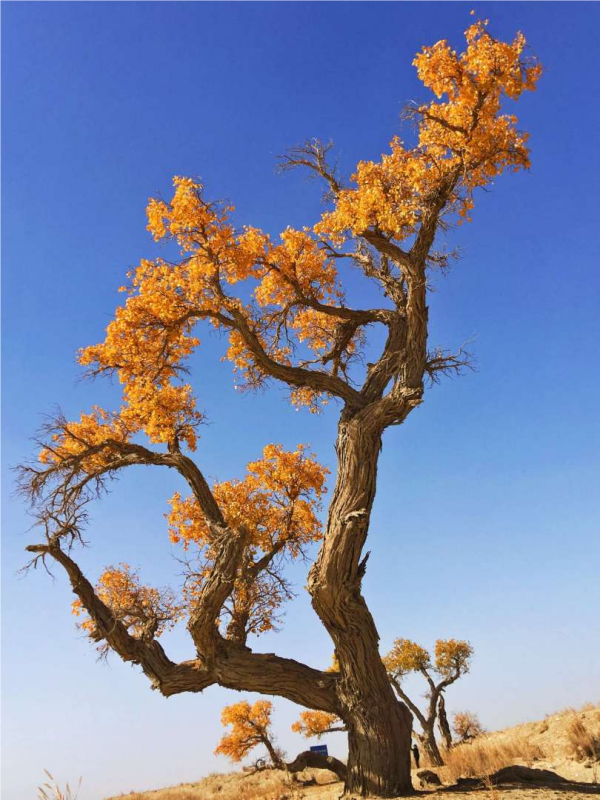

新疆塔里木河沿岸,千年胡楊用龜裂的樹皮訴說著生存的堅韌。作為唯一能在重鹽堿地生長的喬木,它有著精妙的“排鹽本領”:葉片表面的特殊腺體如同過濾器,將吸收的過量鹽分排出體外,葉背常可見白色的鹽晶;細胞內積累的天然物質如同“滲透壓調節器”,能在土壤高濃度溶液中維持水分平衡,細胞膜上密集的水通道蛋白則像高效的“輸水管道”,既能快速吸水,又能阻擋鹽分入侵。更令人驚嘆的是它的生存策略——當水源枯竭時,部分枝條會主動枯萎,將水分集中供應給存活部分,這種“壯士斷腕”的智慧,讓它在干旱中能存活數百年,甚至千年古木仍能萌發新枝。

圖中所示為胡楊。圖片來源:百度百科

三、沙棗:風沙中的“營養工廠”

甘肅民勤的荒漠綠洲中,沙棗樹銀白的葉片與金黃的果實格外醒目。它的葉片覆蓋著細密的銀白色鱗片,既能反射強光避免灼傷,又能在表面形成空氣層降低蒸騰,即便在高溫下仍能高效進行光合作用。而它與根瘤菌的共生聯盟,堪稱荒漠中的“天然氮肥廠”——根瘤能將空氣中的氮氣轉化為植物可利用的養分,不僅滿足自身需求,還能改善周邊土壤肥力。它的果實富含養分,吸引動物取食,堅硬的種皮能抵抗消化,隨糞便傳播到遠方,借助“動物快遞”在荒漠中拓展生存疆域。

圖中所示為胡楊。圖片來源:百度百科

四、沙漠植物的生存啟示錄

從梭梭的節水智慧到胡楊的耐鹽機制,從沙棗的固氮能力到三者共有的耐旱特性,這些沙漠植物用自然選擇的智慧,在極端環境中構建了可持續的生存模式。它們的根系結構、生理機制與共生關系,不僅為干旱地區的生態修復提供了范本,更讓人類在應對氣候變化時獲得啟示——當我們在實驗室中探索抗逆基因,當工程師借鑒植物結構設計沙漠設施時,這些“沙漠明星”早已用億萬年的演化,證明了生命在絕境中的創新可能。

在內蒙古額濟納旗的胡楊林保護區,每年秋季金黃的葉片都會在夕陽下閃耀——這不僅是自然的奇觀,更是生命適應與堅韌的贊歌。沙漠從不是生命的禁區,而是演化的實驗室,每一株沙漠植物,都是自然造就的生存大師,等待著人類去解讀它們書寫在基因里的生存傳奇。

來源: 河北科技大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

河北科技大學

河北科技大學