近期,有關馬斯克星鏈衛星大批墜落的內容,頻繁登上熱搜。這里先要解釋一下,星鏈衛星并不是一夜之間掉下來這么多,而是日積月累達到了一個較大的數字。具體來說,據媒體稱馬斯克的星鏈衛星近年墜落583顆,而2024年因太陽風暴損毀316顆創紀錄。那么,這種現象的原因是什么?會帶來怎樣的后果呢?這就要從太陽的活動和星鏈衛星本身的特性說起了。

太陽有點“不老實”

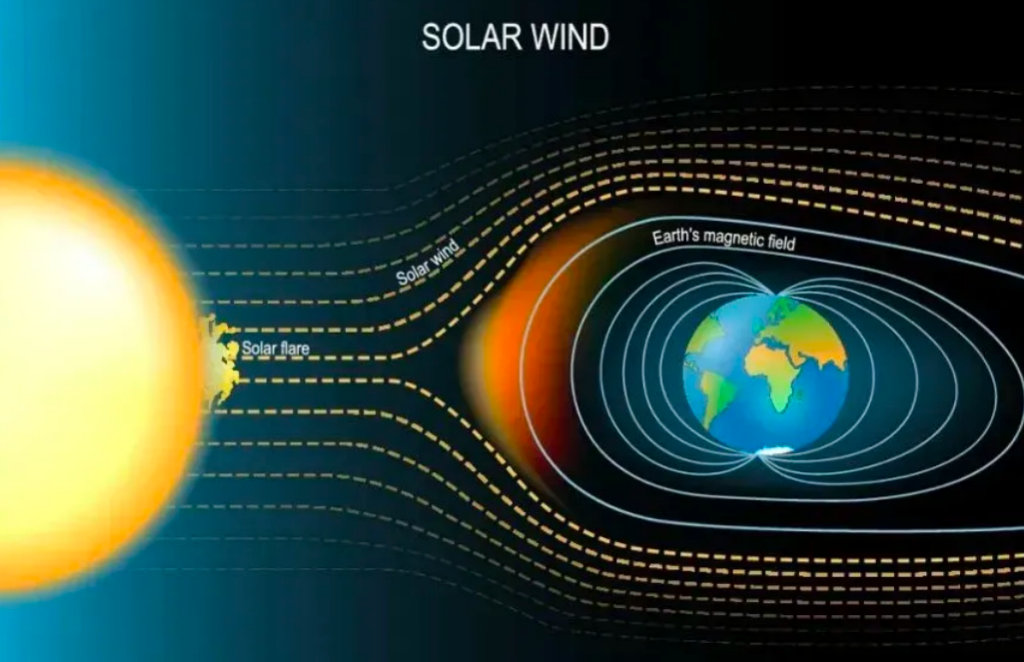

太陽在平時,就會釋放出大量高速的帶電粒子,也就是我們常說的“太陽風”。這些高速帶電粒子偶爾可能穿透衛星外殼并擊中微電子器件的敏感區域,導致數據錯誤,最終導致異常指令,引發程序混亂甚至系統崩潰,而太陽風日積月累的侵蝕,還會導致器件性能逐漸退化。此外,這些帶電粒子還會讓衛星的表面和內部的元件中積累電荷,產生電位差,最終因放電導致衛星故障甚至損壞。好消息是,平時太陽風相對比較“溫和”,容易被地球磁場干擾偏轉,對衛星和通信的影響也不大。

太陽風被地磁場偏轉 版權圖片不授權轉載但太陽有時候會爆發耀斑,這會放出大量的紫外線和X射線,還會高速拋射出很多等離子體,這些都會對地球的大氣層帶來巨大影響。其中紫外線和X射線會電離地球的大氣頂部,導致暫時的無線電中斷。如果太陽耀斑爆發,還可能出現強力的太陽風,在國產科幻大片《流浪地球2》中有一場戲,講的就是強烈的太陽風來襲,導致月球上的工程被迫停止,也有重要設備因沒來得及屏蔽而發生損壞。這樣的強力太陽風,除了可能直接損壞衛星外,也會造成地球附近磁場產生大范圍的擾動,這也就是我們常說的磁暴,這往往會導致通信干擾、大氣受熱膨脹、還可能導致停電。而太陽活動劇烈的時間段,星鏈衛星損失也更多。不過,也不用談磁暴色變,雖然具體某一次磁暴難以預測,但自十八世紀以來,太陽黑子活動基本上都是以十一年為一個周期,在每個周期中都會產生幾千幾萬次磁暴。對于磁暴,我們是見得多了,大部分情況下,在軌衛星本身防護措施是夠的,最多就是通信暫時受到影響,并不會因此墜毀。

星鏈衛星為何容易掉?

了解了太陽活動對衛星的影響,接下來看看星鏈衛星的問題,為什么咱們平時難得聽到別的衛星出事,而星鏈衛星卻幾十上百地往下掉呢?除了星鏈衛星本身數量眾多之外,首要原因就是星鏈衛星本身質量不太“過硬”,壽命也不長,但這也是由設計思路決定的,目前的這個損失率仍屬于正常范圍內。像2024年開始星鏈衛星大規模墜落,主要原因也是第一批發射的星鏈衛星“壽終正寢”主動離軌。此外,星鏈項目的商業衛星,為了節約成本,往往會使用一些不十分成熟的新技術或廉價的民用技術,思路多少有點“只要我夠便宜,補得比掉得快,網絡就能正常運行”。到了惡劣的太空環境中,這些衛星的可靠性就不如傳統衛星那么高,一旦出現磁暴,也往往更容易出故障。

傳統衛星往往使用可靠性更高的成熟技術 版權圖片不授權轉載一方面,星鏈衛星軌道高度有的屬于大氣層的熱層/中間層,稀薄氣體分子也會對衛星產生持續的氣動阻力,進而導致其軌道衰減。另一方面,磁暴爆發時,常會導致大量帶電粒子注入大氣層,加熱大氣使之膨脹。大氣這一膨脹,就帶來問題了,在低軌衛星軌道的高度,高層大氣原本很稀薄,衛星受到的阻力可以接受。可磁暴一來,大氣受熱,密度增加,空氣阻力便隨之猛地變大。這時如果衛星不能及時打開發動機升高軌道,就會像陷入泥沼一樣,越來越慢越來越低,直到維持不了高度墜入大氣,結局可想而知。而星鏈衛星的姿態與軌道控制霍爾發動機,本身推力非常有限,大多數為幾十毫牛到幾百毫牛之間,所以難以抵抗下降阻力。2022年2月,星鏈衛星就發生過一次重大損失,有40顆剛剛成功發射的星鏈衛星墜入大氣層。原因就是星鏈衛星是在低軌道釋放的,而當時正好發生了磁暴,面對磁暴,這些衛星在進入了安全模式后,沒能及時退出并打開發動機調整軌道,這也是那次星鏈衛星批量受損的主要原因,而其他更高軌道上的衛星則不會受到這樣的影響。那次事件可能算得上是有史以來,由太陽風暴造成的最大規模的衛星損失了,也是首次因大氣密度增加而引發的大規模衛星故障。

星鏈衛星是太空垃圾嗎?

因為星鏈衛星三天兩頭往下掉,一些朋友會覺得星鏈衛星是“太空垃圾”。不過這種看法并不妥當,因為按照太空垃圾的一般定義,它們是指所有在軌且廢棄的人造物體,換句話說,就是只有那種不能操控、失去聯系、喪失功能,在軌道上漂著的東西才算是太空垃圾。而星鏈的大部分衛星功能完好,甚至還自帶霍爾推進器,能根據指令改變軌道,顯然不應該被算作太空垃圾。但是,即便不考慮軍事方面,星鏈的確也給近地軌道資源和安全帶來了一些問題。一方面,星鏈占軌道。太空雖大,但最有價值的軌道是近地軌道,尤其集中在離地面高度不超過600km的范圍內,就好比去看演唱會時前排靠近舞臺的VIP座。衛星在這個距離上,“看”地面更清晰,傳信號延遲更低,非常適合衛星探測,或組建通訊系統。因此星鏈項目選擇在軌道高度550公里的地方部署衛星,并打算繼續發射數萬顆衛星。但根據專家推測,近地軌道所能容納的衛星總數約為6萬顆(這個數字也許還會隨著技術進步有所提高)。可見,軌道資源其實仍是有限的,星鏈此舉,也是在搶占軌道資源,目前在軌的星鏈衛星的數量可達7500顆以上,超過其他國家或商業機構的衛星數總和,已經占據了不可忽視的比例。另一方面,星鏈衛星放到太空尺度下雖然不大,但不要忘了,軌道上的航天器都在高速運動,數量多了以后,一旦發生碰撞,就會瞬間爆出一大堆向四面八方高速運動的碎片,而這些碎片覆蓋的范圍更廣,可能擊毀附近其他航天器,產生更多新碎片,以至于引起連鎖反應。如果航天器密度過大,發生這種事故,那么軌道上的碎片數量將在短時間內成指數增長。而成本低,壽命短,數量多的星鏈衛星,則會增加這種風險。事實上,2023年據專家估計,尺寸在10cm以上的空間碎片大約有3.7萬個,而小于這個尺寸的碎片,據估計數量可達數億。而2016年,國際空間站就曾被太空垃圾擊中玻璃產生了裂紋,萬幸沒有造成更嚴重的后果。此外很多航天器,包括星鏈衛星,都能夠改變自己的軌道規避碰撞,但如果航天器數量和密度很高,這有可能導致連鎖反應。比如我們經常看到,本來有點擁擠的車道上,所有的車輛都在各自的車道內正常行駛,突然有一輛車變道,為了避讓,其他車也得跟著變道,很多事故都是這么引起的。而且航天器其實都有壽命,也有出現故障的可能,密度高了以后,一旦出故障失控,很容易牽一發而動全身。在2021年7月1日和10月21日,馬斯克的星鏈衛星,就在未通知中國的情況下,擅自改變軌道,威脅到了中國空間站的安全,中國空間站被迫調整軌道緊急避碰。而早在星鏈第一批衛星發射的時候,歐洲航天局的“風神”地球觀測衛星,就曾因為星鏈衛星突然調整軌道,被迫規避。最后總結一下,星鏈衛星大量墜落,并不是事發突然,這主要與衛星的設計壽命和太陽活動有關。而近地軌道資源的妥善利用和太空垃圾的應對,則需要被嚴肅對待,否則勢必會影響全人類探索和開發利用太空。

策劃制作

審核丨單文杰 中國運載火箭技術研究院研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體