2045年的某個夏日,北緯82度,一艘無人駕駛智能貨輪正以節能模式滑行于極地晨霧之中。海面波光粼粼,仿佛天空灑落的一層碎銀,在稀薄而明亮的極晝光照中悄然顫動。這里沒有直射的烈日,只有穿越大氣、被殘存冰雪折返與散射后的輝光。

雷達低鳴,在一片平靜中探索著這條人類歷史上從未確鑿存在于地圖上的嶄新航路。沒有破冰船開道,也無需躲避鋒利浮冰的撞擊。遙遠的深空中,一組組低軌衛星織就全球氣候感知網絡,實時回傳海冰邊界、洋流流速、海水溫鹽結構等關鍵數據至全球各大氣候中心——地球上首條極地航線,逐步清晰。

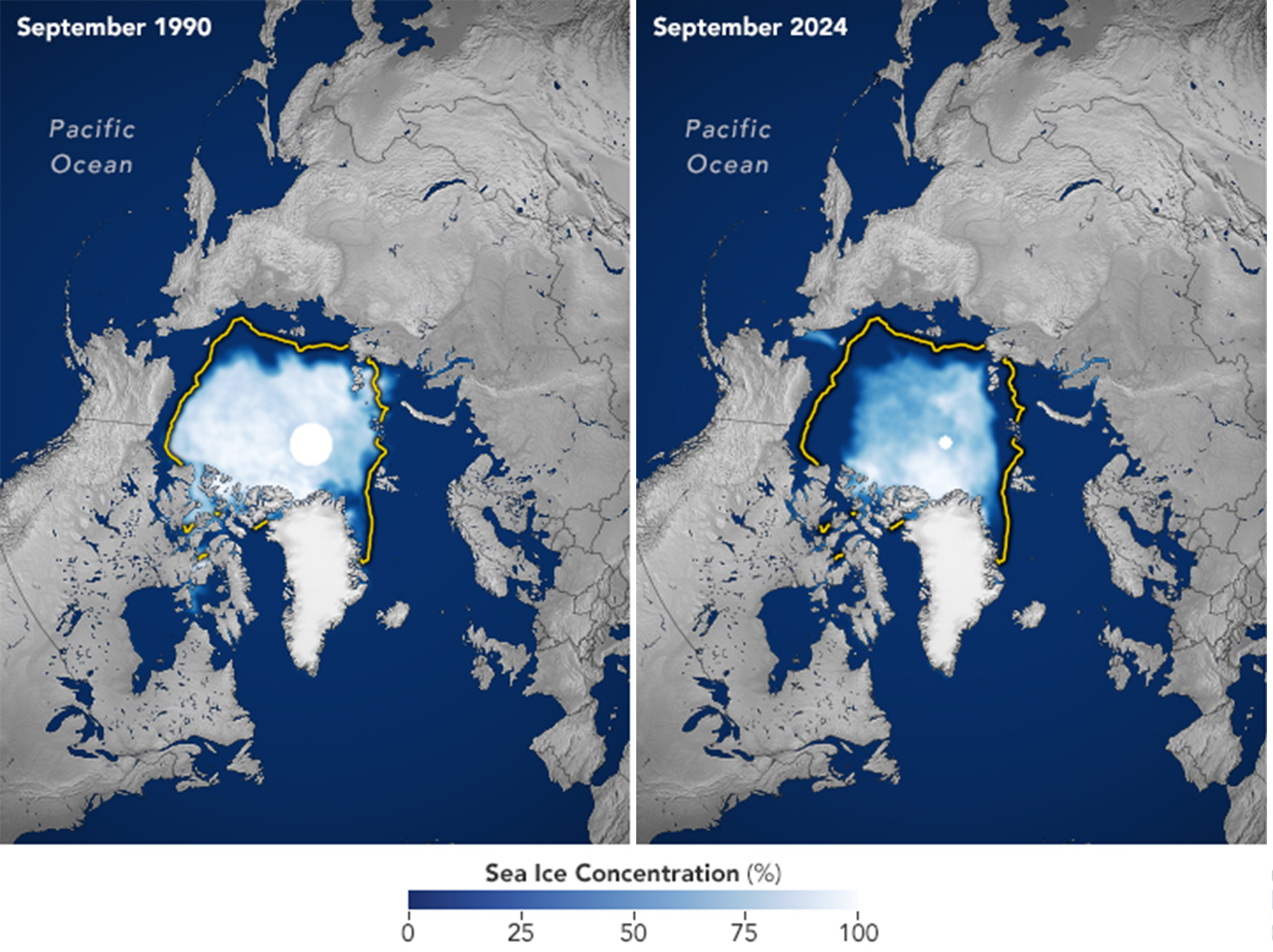

這就是正從紙面構想走向現實的“北極航道”,它并非幻想,而是科學模型預測的未來圖景。多項研究指出,在當前溫室氣體排放趨勢下,北極夏季將在2050年前至少出現一次出現“無冰”狀態,即9月北極海冰面積將從最鼎盛時期的約700萬平方公里(20世紀80年代初),逐漸減少至低于100萬平方公里。

那時,北極將不再是神話與探險家的舞臺,而會成為物流與利益爭奪的新前線。

“北極航道”成為現實源自全球變暖,而全球變暖的成因是人為溫室氣體排放。那么這是否意味著,我們擁有了改變自然的能力?還是正如這條航道本身那樣,我們只是沿著氣候變化鋪出的軌跡,被動前行?

1990年9月和2024年9月北極海冰的平均濃度圖。

圖片來源:https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/sea-ice-arctic/show-all。

地球改造狂想曲:那些歷史上的氣候工程

如果說北極航道的出現,是地球在氣候變化過程中逐步“順應”人類長期排放的副產物,那么人類歷史上的另一種努力,則顯得急促而激進——主動大規模改造自然,讓生態按照自己的意愿運行。

在技術崇拜與工程熱潮達到頂峰的19、20世紀,彼時的人們堅信,只要掌握足夠強大的技術,就能重繪河流、改造氣候、拓展陸地。在這樣的信念驅動下,全球陸續涌現出一系列宏大的“氣候工程”構想:人類希望借助宏大工程與科學規劃,以人為之力重塑地球結構、調控氣候系統,乃至重新劃定地緣版圖。

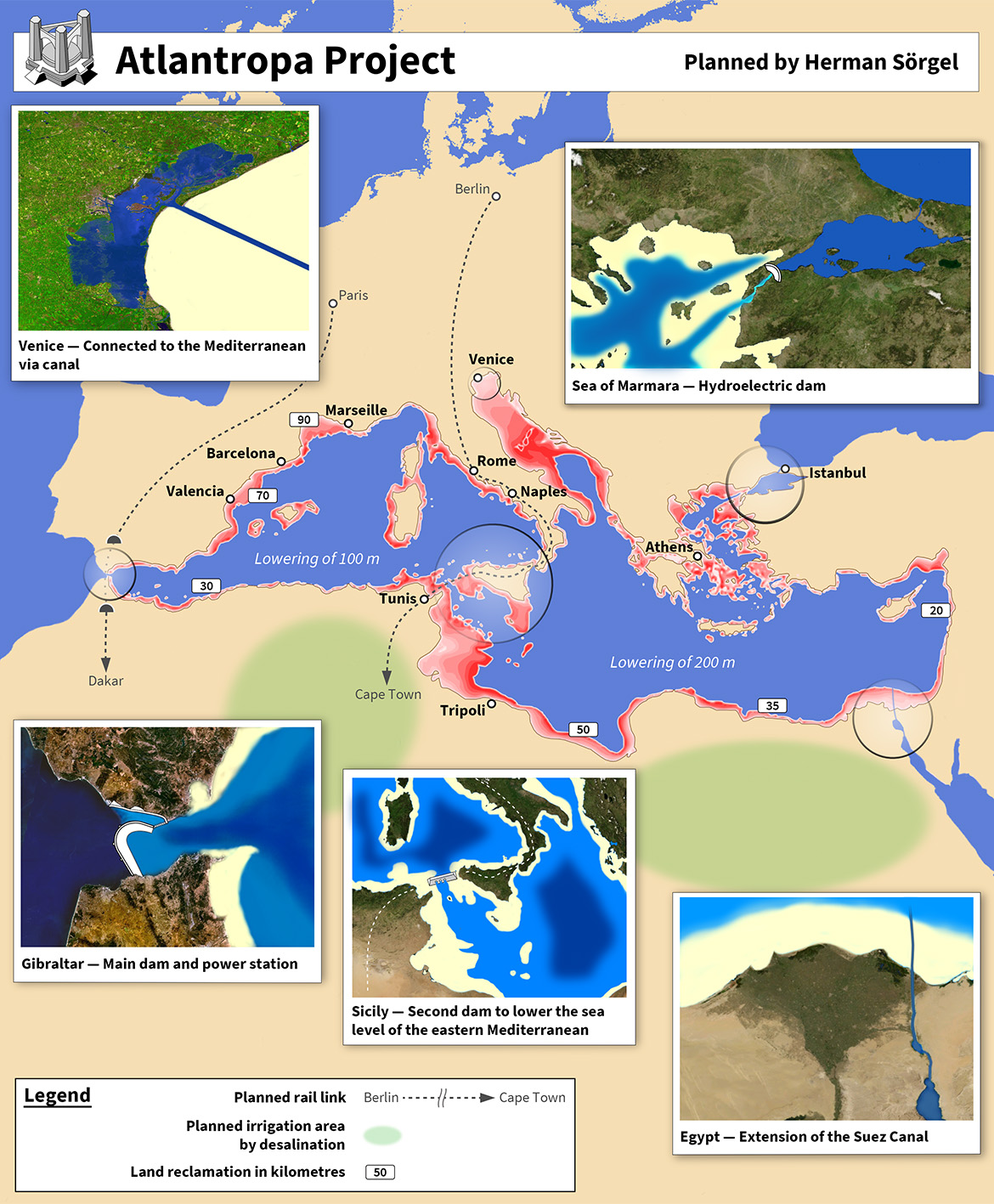

1927年,德國建筑師赫爾曼·索格爾提出了被后世稱為“20世紀最大膽也最瘋狂的氣候工程設想”之一的“亞特蘭特羅帕計劃(Atlantropa)”。它的核心構想,是在直布羅陀海峽修建一座超過14.3公里長、300米高的大壩,切斷大西洋與地中海的聯系,使地中海海平面下降約200米,從而“露出”超過70萬平方公里——面積相當于兩個德國的新陸地。屆時,亞得里亞海的大部分將干涸,意大利半島的陸地面積將顯著擴展。新的土地將用于安置人口和農業開發。更進一步,該計劃還設想在達達尼爾海峽及西西里島與突尼斯之間再建兩座大壩,徹底重塑整個地中海區域的地理面貌。計劃名稱“Atlantropa”,正是“Atlantic(大西洋)”與“Europa(歐洲)”的合成,意圖展現歐洲力量主導自然與地緣的新秩序。

這一構想的背后,實則反映了當時歐洲社會多重疊加的焦慮:一戰的創傷仍未愈合,煤炭等化石能源被認為可能即將枯竭,歐洲人口密集、土地緊張,地緣政治局勢動蕩不安。在這樣的背景下,索格爾希望通過這項超級工程,一舉解決歐洲的能源危機(利用大壩發電)、人口壓力(開發新土地)、地緣沖突(通過共同工程促進歐洲統一),甚至改變氣候,將北非打造成“適宜歐洲人居住的樂園”。這既是對技術的盲目崇拜,也是一種對現實困境的理想主義回應。

亞特蘭特羅帕計劃中各類水電及土地開墾項目的概略地圖。

圖片來源:Wikipedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantropa?utm_source=chatgpt.com。

來到20世紀中葉,1947年啟動的美國播云計劃(Project Cirrus)是世界上首個系統化的天氣改造實驗項目之一。美國科學家通過向云層播撒碘化銀以誘發降雨,初衷是緩解干旱或改變颶風路徑。這一項目持續至1953年,期間曾引發多起爭議——尤其是“天氣轉移”問題,一些地區聲稱因播云而遭受洪災,并對項目方提起訴訟。播云計劃后來也成為天氣操控倫理與法律邊界討論的標志性事件。

這些歷史上的人為規模性改造自然項目,大多以失敗告終。它們仿佛在提醒我們:宏大的地球工程往往只考慮技術可行性,卻低估了生態系統的復雜反饋和社會文化的脆弱邊界。

但這是否意味著,人類注定在自然面前只能仰望與退讓?

并非如此。與那些未及實施或草草收場的宏大構想相比,確有一場涉及全人類的環境保衛戰,在真正實現跨國合作、科學引導與制度落地后,正一步步堅定的邁向勝利。這就是自1987年《蒙特利爾議定書》簽署以來的臭氧層空洞修復計劃。它不僅是人類史上第一場成功的全球環境保衛戰,也為“我們到底能否修復對地球造成的傷害”這一問題提供了希望的注腳和深刻的啟示。

平流層臭氧的消失與復原

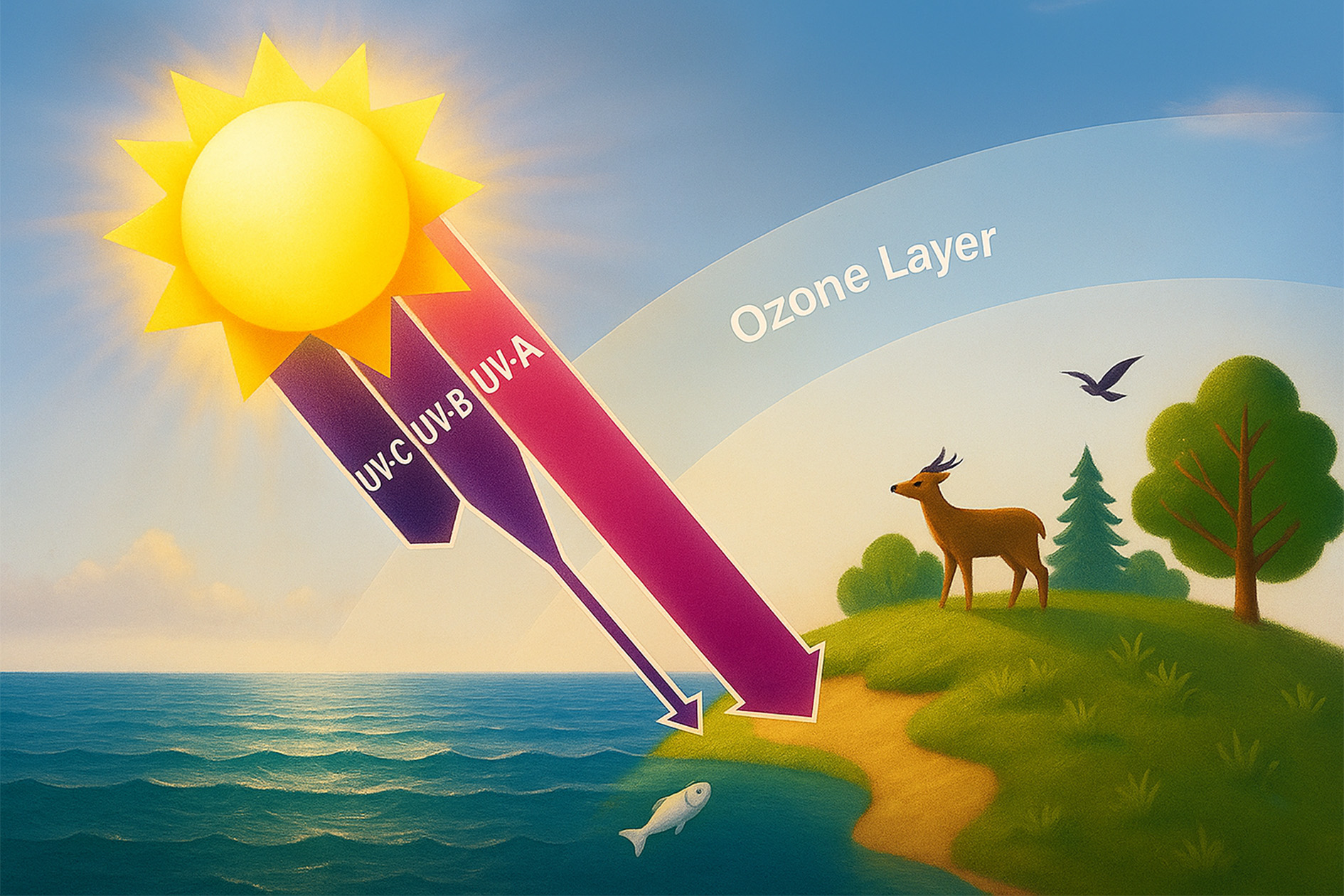

1985年,一項由英國南極調查局(British Antarctic Survey)在《自然》雜志上發表的研究震驚全球:南極上空平流層臭氧濃度在每年春季急劇減少,形成一個巨大的“臭氧空洞”,面積堪比北美洲。這一發現迅速引發科學界和全球媒體的關注,因為臭氧層正是保護地球生命免受紫外線B輻射(UV-B)傷害的“天然防曬霜”——它能吸收高達99%的UV-B。一旦受損,將直接導致皮膚癌、白內障、農作物減產以及海洋浮游植物數量驟降等一系列連鎖生態與健康危機 。

平流層臭氧層對紫外線的阻擋作用。

圖片來源:五分鐘聊碳。

很快,麻省理工學院的大氣化學家馬里奧·莫利納(Mario Molina)和謝伍德·羅蘭(Sherwood Rowland)等人提出,氯氟烴(CFCs)是造成臭氧層破壞的罪魁禍首。這些被廣泛用于制冷劑、發泡劑與噴霧罐的“奇跡分子”,在平流層中被紫外線分解,釋放出氯原子,而每一個氯原子可反復催化成千上萬個臭氧分子的分解,自身卻并不被消耗,從而造成極其高效的“鏈式破壞反應”。

1986–1987年,美國科學家蘇珊·所羅門(Susan Solomon)帶領團隊親赴南極實地觀測,最終確認了CFCs所釋放的氯自由基正是南極臭氧崩塌的直接原因。這項工作不僅補全了臭氧層空洞形成的理論鏈條,也促成全球政治層面的迅速反應。

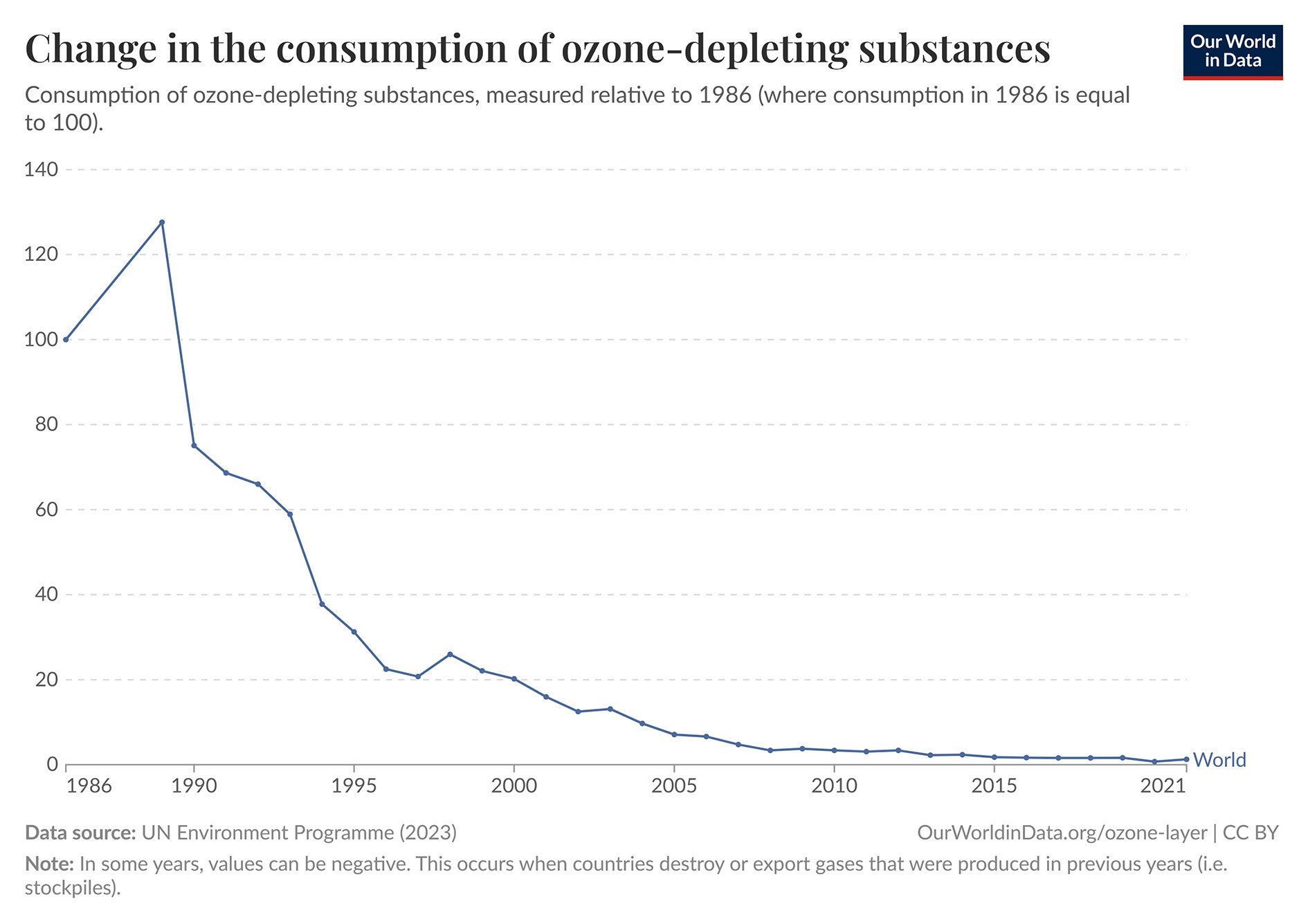

1987年,43個國家在加拿大蒙特利爾共同簽署了《蒙特利爾議定書》(Montreal Protocol),承諾分階段削減并逐步淘汰CFCs。此后,議定書歷經6次修訂,逐步涵蓋更多類型的ODSs(消耗臭氧層物質),成為全球最具執行力、最具成效的環境公約之一。截至2023年,已有198個締約國加入,是聯合國歷史上最接近“普遍采納”的國際條約,人類有史以來最成功的環保協議之一。

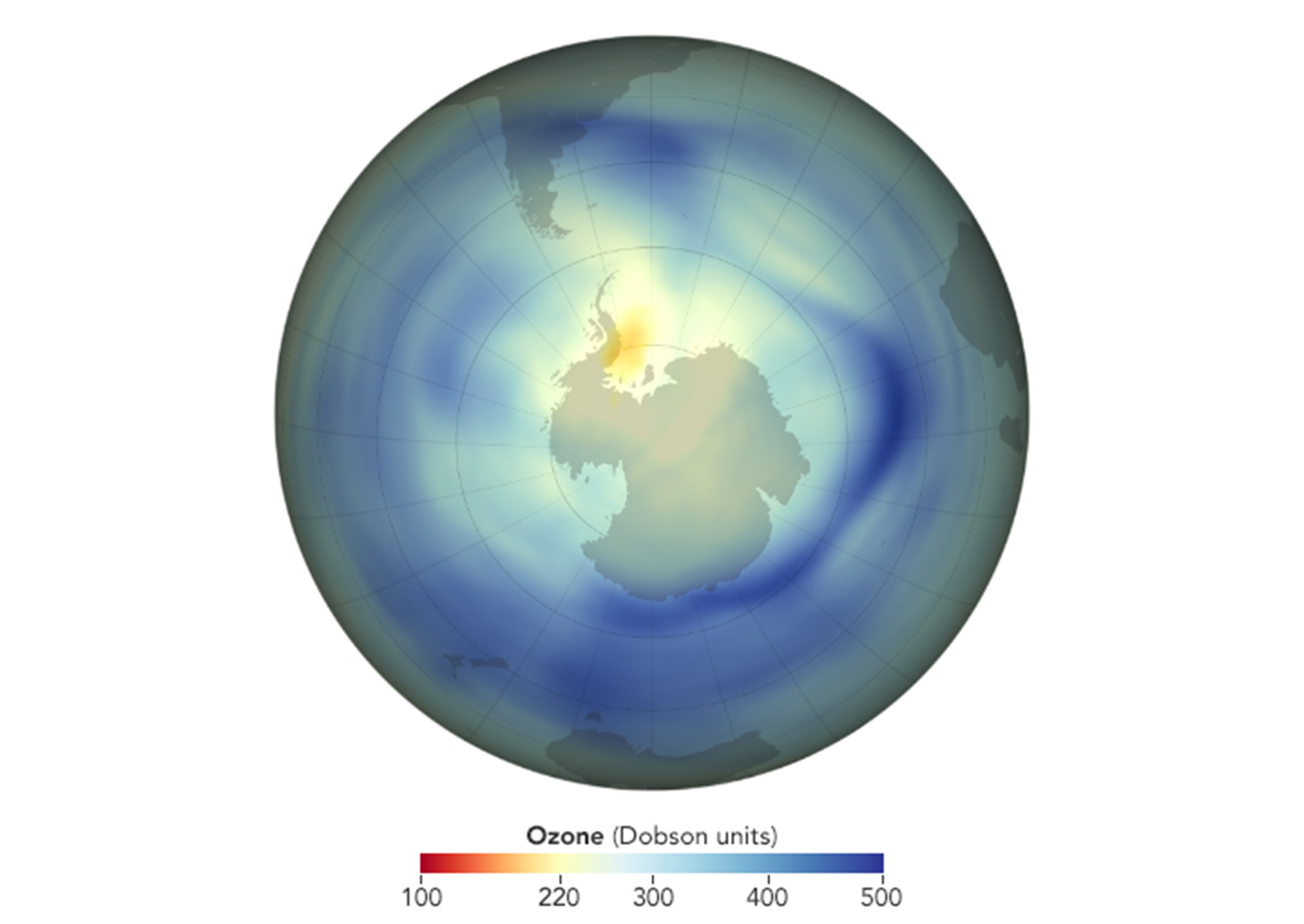

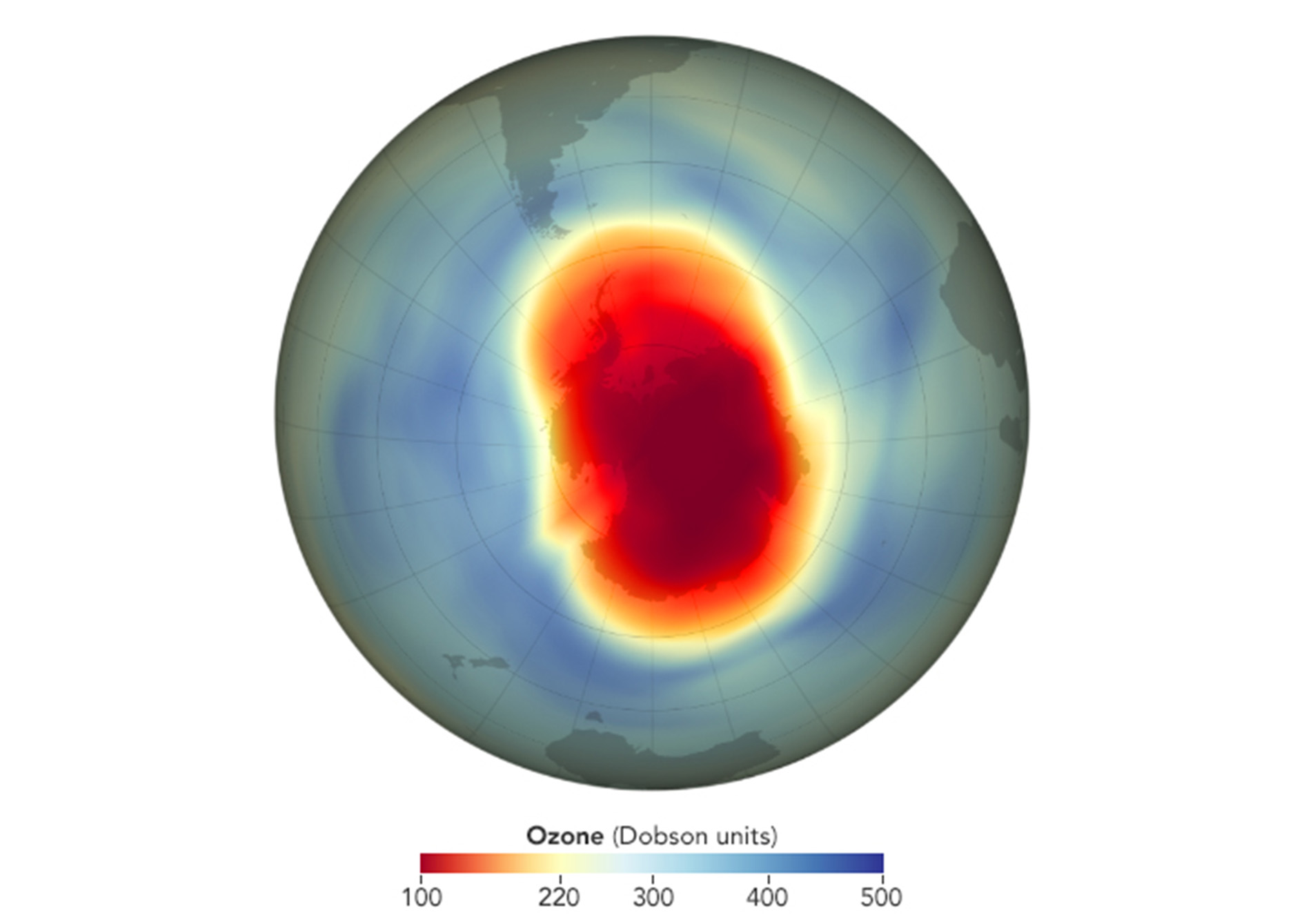

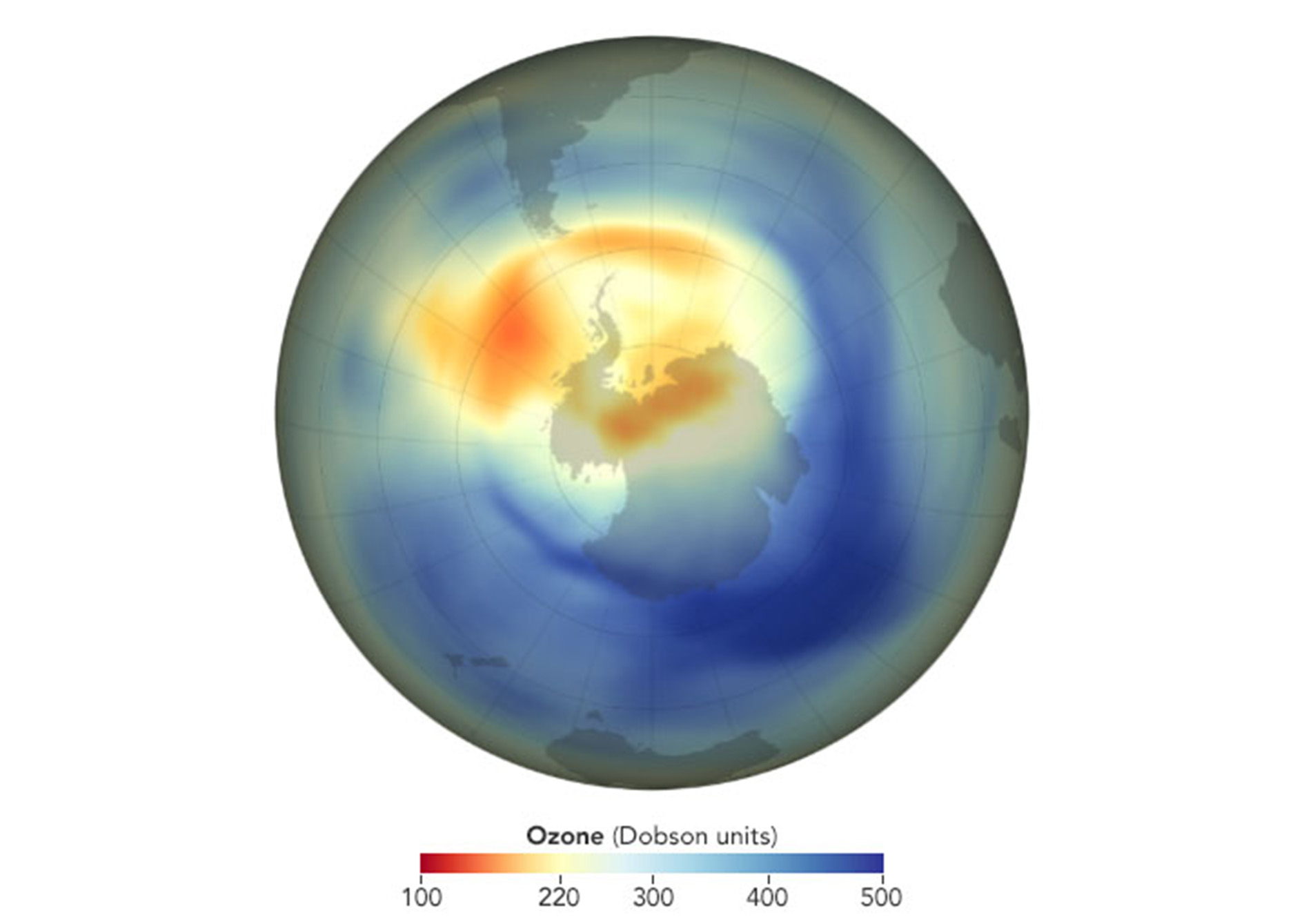

1979、2006、2019年的南極上空臭氧空洞的大小和形狀。

圖片來源:https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Ozone。

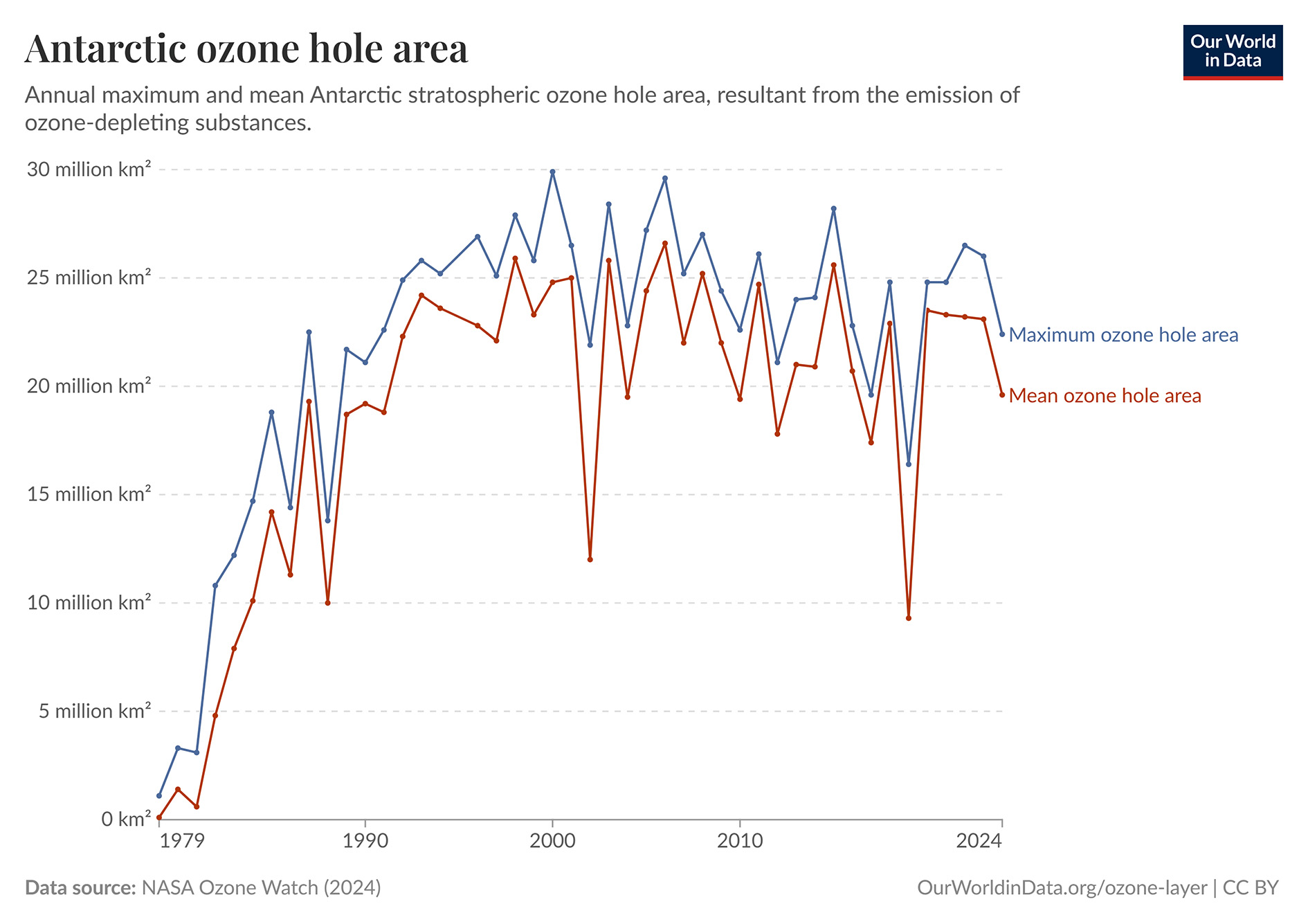

將近40年后的今天,一項發表在《自然》(Nature)雜志上的研究[8],首次以堅實證據驗證了“人為臭氧層修復”的切實成效。該研究由蘇珊·所羅門(Susan Solomon)團隊主導,他們創新性地將“指紋識別法”(Fingerprinting Method)——一種原本用于歸因全球變暖主因的統計模型——首次應用于臭氧層恢復研究。這一方法通過構建自然變化與人為干預下的不同響應模式,從觀測數據中識別最匹配的“指紋”,以此確定哪些因素真正驅動了變化過程。

研究團隊發現,自2005年以來,南極平流層中臭氧濃度的上升趨勢,與“人為削減臭氧消耗物質(ODSs)”所預測的變化軌跡高度一致;而與自然氣候波動導致的變化模式明顯不符。換句話說,臭氧層的恢復并非大自然“自己好起來了”,而是人類行動產生了明確效果。這項結論以95%的統計置信度排除了“自然恢復”的假設,首次有力地證明:臭氧層的修復,確實是全球削減ODSs這一集體努力的結果。

這一結論不僅為幾十年來環保努力提供了科學背書,也有力反駁了類似“全球變暖是自然波動”這樣的懷疑論。更關鍵的是,它證明了在制度執行、技術禁用與全球協作并行的前提下,人類的確能夠扭轉自身給地球造成的系統性損傷。

1979-2024年南極臭氧洞面積。

圖片來源:Our World in Data。

臭氧消耗物質消費量相對于基準年1986年的變化(1986年的值被設定為100)。

圖片來源:Our World in Data。

成效亦可量化。根據聯合國環境規劃署(UNEP)的評估,若無《蒙特利爾議定書》,美國1890–2100年間出生的人口中,將增加約4.43億皮膚癌病例與6300萬白內障病例,而地表紫外線強度將在數十年內持續攀升至危險閾值。而目前,ODS全球濃度已下降近98%。聯合國評估認為,若各國持續遵循《蒙特利爾議定書》,南極臭氧層將于約2066年前后恢復至1980年水平,北極與全球平均濃度分別在2045與2040年左右恢復。

臭氧層修復也因此成為了人類史上首個成功的全球環境治理范例——它整合了科學預警、政策響應、法律約束與產業替代等多維度手段,是系統治理生態問題的范式樣本。而這種系統性,也正是當今碳中和行動最亟需的精神資源。

當然,兩者也有區別。臭氧破壞主要源于數十種化學品,可用立法強制淘汰;而碳排放嵌入人類幾乎所有活動,要削減,不僅需要“禁”,更需要“替”、“省”、“改”。

但即便如此,《蒙特利爾議定書》的成功依然證明了:當全人類達成科學共識并建立有效制度約束時,即使面對全球性的環境挑戰,我們也有能力扭轉局面,讓一切回到正軌。

我們能否再次“改造”自然?

如果說亞特蘭特羅帕計劃屬于“造夢未成”,那么北極海冰的消失則是一份未曾標明代價的“饋贈”。

好處不容否認:作為可能取代傳統蘇伊士運河和巴拿馬運河的重要航線之一,“北極航道”能大幅縮短亞洲與歐洲之間的航運距離。例如,從上海經北極航道前往鹿特丹,比通過蘇伊士運河縮短約30%至40%的航程,節省多達12至15天的運輸時間與大量燃料成本。中國遠洋海運集團有限公司(China Ocean Shipping Company Group,COSCO)實際測算顯示,通過北極東北航道進行14次航行,可累計節省220個航程日、6948噸燃料,成本節省合計約936萬美元。正因如此,“北極航道”也被譽為繼蘇伊士運河、巴拿馬運河、好望角航線之后的全球“第四通道”。

然而,我們必須牢記,這條航道的出現,并非源于技術突破,而是氣候變遷下的意外產物。它一邊拓展了人類航運和經貿的疆界,一邊也潛藏著更為復雜的生態代價和倫理挑戰:北極熊、海象等依賴海冰生存的物種面臨滅絕威脅;海冰減少導致極地反照率下降,氣候變暖加速,極端寒潮和熱浪發生頻率增加;同時,原本封凍的極地礦產和能源也進入開采視野,潛在的資源爭奪和軍事博弈使北極成為新一輪大國競爭的前沿。

與這條“無意中開啟”的通道形成鮮明對比的,是人類近年來主動做出的另一種選擇:碳中和。它既非像亞特蘭特羅帕那樣試圖改寫地球面貌,也非像北極航道一樣被動承受氣候變化的結果。它是一次人類與地球“關系重構”的歷程——在承認人類對地球生態負有責任和義務后的深刻反省與調整。

從能源上看,它倡導可再生能源替代化石能源,減少根源性排放;從產業上看,它推動循環經濟,減少資源浪費與碳足跡;從生態上看,它強調“負碳”能力,如森林碳匯、藍碳技術等,讓自然成為減排的伙伴。

碳中和強調節制、自省與系統治理,是對技術萬能主義的超越。因為歷史一再表明,技術不是萬能的積木塔,自然也不會允許我們一次次在狂喜中肆意搭建,又僅僅是在崩塌中付出唏噓的代價。臭氧層修復提醒我們,真正有力的環境行動從不是“驚天一役”,而是源于對科學的尊重、對治理的堅持、對合作的共鳴,以及對自然秩序和生態倫理的敬畏。

“我們到底有沒有能力再次改造自然?”

或許正確的問題是:“我們能否改造自己,以與自然和諧共存?”

圖片來源:Pexels。

參考資料:

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Summary for Policymakers, Sixth Assessment Report (AR6), 2021. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.

[2] National Snow and Ice Data Center (NSIDC), “Arctic Sea Ice Minimum,” [Online]. Available: https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/. [Accessed: 23-Jun-2025].

[3] Lehmann P. Desert Edens: Colonial Climate Engineering in the Age of Anxiety[M]. Princeton: Princeton University Press, 2022. ISBN 9780691238289.

[4] Fleming, J. R. (2010). Fixing the Sky: The Checkered History of Weather and Climate Control. Columbia University Press.

[5] J. C. Farman, B. G. Gardiner, and J. D. Shanklin, “Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx interaction,” Nature, vol. 315, pp. 207–210, 1985. doi: 10.1038/315207a0.

[6] UNEP, “Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2022 Update,” United Nations Environment Programme, 2022. [Online]. Available: https://ozone.unep.org/twenty-questions-and-answers-about-ozone-layer-2022-update.

[7] Molina, M. J., & Rowland, F. S. (1974). Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: Chlorine atom-catalysed destruction of ozone. Nature, 249, 810–812. DOI: 10.1038/249810a0.

[8] Wang, P., Solomon, S., Santer, B.D. et al. Fingerprinting the recovery of Antarctic ozone. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08640-9.

[9] United Nations Environment Programme, The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987. [Online]. Available: https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol.

[10] U.S. Environmental Protection Agency, “Updating the Atmospheric and Health Effects Framework Model: Stratospheric Ozone Protection and Human Health Benefits,” Stratospheric Protection Division, Office of Air and Radiation, EPA Rep. 430 R 20 005, Washington, DC, May 2020. [Online]. Available: https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-04/documents/2020_ahef_report.pdf

[11] L. Lu, Y. Chen, X. Li et al., “Ships are projected to navigate whole year-round along the North Sea Route by 2100,” Communications Earth & Environment, 2024.

[12] “Arctic Ambitions: China’s Engagement With the Northern Sea Route,” *WITA Blog*, 2023. [Online]. Available: https://www.wita.org/blogs/chinas-engagement-northern-sea-route/.\

[13] Lasserre, F. (2014). Case studies of shipping along the Northern Sea Route and the Northwest Passage. Polar Geography, 37(1), 1–30. https://doi.org/10.1080/1088937X.2013.845859.

來源: 五分鐘聊碳

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

五分鐘聊碳

五分鐘聊碳