“我走過的橋比你走過的路多。”這是老輩北京人對小輩“吹大牛”時喜歡說的一句話。調侃歸調侃,卻道出了一個讓今天的我們有點兒疑惑的“信息”——難道,北京的歷史上曾經有那么、那么多橋嗎?

盧溝橋

《西游記》里猴兒哥總說“逢山開路,遇水搭橋”,水與橋緊密相連,奇怪的是,北京城作為地地道道的中國北方內陸城市,水資源并不豐富,在南水北調水進京前,還一度為缺水的問題所困擾,但你要是走進北京市的方志館、檔案館,就會見到明清時期的北京城地圖上密密麻麻的橋名,又會覺得水與橋似乎又未必相連了。

頤和園十七孔橋

北京城既然缺水,這么多的橋又是從哪里來的呢?其實元明時期,乃至清代,北京都是一座多水的城市,城內河湖縱橫,城外水系環繞。水多,橋自然也就多了,僅史料上記載的橋就有上千座之多,北京是一座名副其實的千橋之城。

壹

千姿百態 · 瑰麗多彩

現在北京的老城區始建于600多年前的明代,而元大都則是明清北京城的基礎。元大都城內有兩大水域——太液池和海子,也就是如今的前三海和后三海。當時,這兩片水域頗為壯闊,《元史·河渠志》竟以“汪洋如海”這一有些夸張的詞語來形容這兩座大湖。明永樂皇帝朱棣定都北京后,開挖了太液池,將太液池一分為三,即北海、中海、南海。海子也逐漸縮小,后來在德勝門內的湖面上建了座德勝橋,將湖水分成兩段,橋西稱積水潭,橋東稱什剎海。

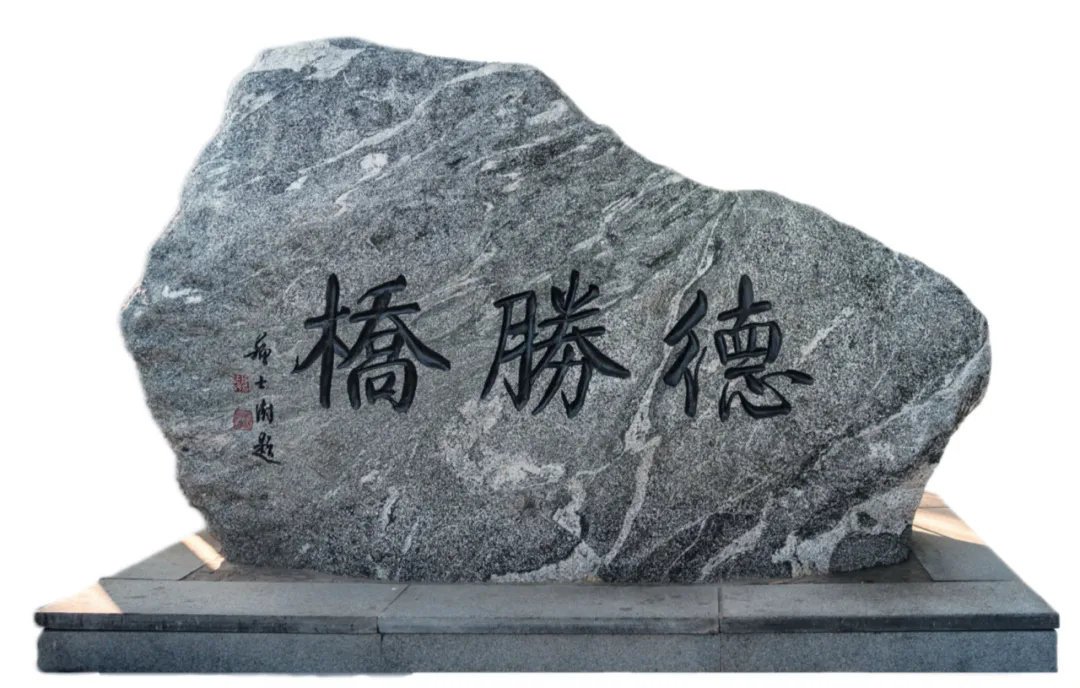

“德勝橋”題名石

今存的德勝橋早已不復最初的模樣,橋兩側蜿蜒的水道直通積水潭和什剎海,河渠兩岸垂柳依依,艷花綽綽。站在橋頭,左顧右盼間,可飽覽“一橋觀兩海”的美景,明代《燕都游覽志》中“綠柳映坂,縹萍漾波”的景致仿佛穿越了時空,重現于今人面前。

在北京,但凡上點兒年歲的建筑都有神獸相伴,德勝橋也不例外。德勝橋橋拱處原有一牛首鎮水獸,探出橋洞二尺,頭大如斗,二目圓睜,角似鐵塔,牙像排刀,口闊鼻隆,大有吸盡海水之勢。清代,這座“鎮海神牛”與匯通祠的“鎮海石螭”以及崇文門鎮海寺的“鎮海鐵龜”并稱為北京的“鎮海三寶”。現今,神牛和鐵龜已杳無蹤跡。

“鎮海三寶”之一匯通祠“鎮海石螭”

提起鎮海的傳說,在北京流傳最廣的恐怕要屬東直門內大街與雍和宮大街交匯處的北新橋鎖龍井之謎了。今天,從地鐵北新橋站C口出來,是一條幽深僻靜的胡同,墻上的銘牌上標著“石雀胡同”。這條胡同里可沒有石雀,更與鳥類毫不相關。住在附近的老街坊都知道,這里的“雀”字要念做“巧”,“石雀”其實是“石橋”的諧音。在清代乾隆年間的北京城地圖上,此處也清晰地標注為“石橋胡同”。這也就是說,北新橋不僅在歷史上真實存在過,而且還是一座石橋。

北新橋和鎖龍井的傳說在北京口口相傳,老北京人幾乎都聽說過,這口井下的海眼中鎮壓著一條令人生畏的龍。有好事之人還煞有介事地搜羅各種版本的軼事作為“佐證”,使北新橋和鎖龍井聲名大噪,成為一代代北京人茶余飯后津津樂道的談資。這座橋、這口井,相伴守護著這一帶百姓的安居。它們的形成都和水有關系,但隨著城市建設的發展,北新橋一帶發生了巨大的變化,如今橋和井已無蹤跡可循,只能從地名中看到昔日的“水”影。

北新橋稻香村零號店

700年的文化傳承與創新,造就了如今的北新橋。除了流傳已久的神秘傳說,這塊地界兒更不斷書寫著新的城市傳奇。從古到今,北新橋地區的歷史文化和商業氛圍都十分濃厚,是京城里的精華地段。20世紀80年代,北新橋十字路口東北角的大華百貨公司,成為北京第一家實現敞開式自選購物的商場,從日用雜品、家用電器,到兒童玩具、服裝衣帽,貨品一應俱全。當時,這種全新的經營模式引起了市民們的好奇心,無數人涌到這里只為體驗自由挑選商品的新奇感。

大華百貨往北,是北京“80后”孩子們的購物天堂——寶龍小商品市場。走進不起眼的門臉兒,穿過略顯狹窄的過道,上到二樓,別有洞天。密集的攤位鋪滿整個空間,攤位上掛滿的各式商品遮擋了視線,整個市場猶如迷宮。這里主要售賣文具、配飾、玩具、禮品、賀卡等小商品,琳瑯滿目,物美價廉,因此來這里購物的“顧客”以周邊學校的學生居多。一到下午放學時間,這里的人流便陸續多了起來,穿著校服、背著書包的學生三五成群,在一個個攤位間游刃有余地穿梭,一看就是熟門熟路的老主顧。

在以前沒有網購的年代,小商品市場對孩子們有足夠的吸引力,市場里鮮少見有人是直奔主題來采購的,多是要好的同學、朋友結伴而來,一邊挑選商品,一邊相互分享學校里的奇聞軼事,逛市場更像是少年間熟絡感情的社交方式。逛夠了,幾個人在市場門口分道揚鑣,心滿意足地各回各家。女生們在臨走前還不忘拍張大頭貼,和小伙伴一人一半留念,青春就這樣被定格。

北新橋紅星前進面包牛奶公司

北新橋還自帶美食基因,遠有糕點老字號稻香村在這里不斷推陳出新,近有紅星前進面包牛奶公司等網紅店鋪火爆京城,更不用說路口東邊就是大名鼎鼎的簋街了。簋街作為京城飲食文化的代名詞,幾十年間在北京餐飲界屹立不倒,國內外美食愛好者慕名而來,絡繹不絕。

把時間倒退回20世紀80年代,那時“簋街”還沒出現,這條街還是以官方姓名——東直門內大街見諸于世。隨著“搞活經濟”,大街兩側出現了各種各樣的生意和店鋪,但奇怪的是,別的買賣幾乎都生意平淡,唯獨飯館的生意紅紅火火。有商業頭腦的店家還雇上幾個帥小伙,西裝革履,斜佩綬帶,在街邊向行人散發廣告,招攬生意,是當時北京城的一景。

彼時這里白天顧客寥寥,到了晚上,街兩側燈火闌珊,影影綽綽,加之整條街煙氣繚繞,時間長了也就落了個“鬼街”的名頭。后來,人們覺得“鬼”字不雅,便苦思冥想,找了個“簋”字替代。“簋”與“鬼”同音,本意為古代盛食物的一種器皿,既保留了原來的讀音又給這條新興的餐飲街增添了文化底蘊,用在這里再合適不過了。從此,“簋街”的叫法在老百姓的口耳相傳中固定下來,延續至今。

簋街

如今的簋街,在一批批食客的品鑒下,已升華為北京夜生活的標簽和時尚餐飲的標志。結束一天的工作,已是華燈初上,從北新橋地鐵站出來,尋食簋街,川味兒、京范兒、火鍋派、燒烤局、私房菜……你想吃的都能在這里找到。各家店面里,饕客們推杯換盞,談笑朵頤,這是屬于美食愛好者的快樂。

貳

一步一景 · 韻味悠長

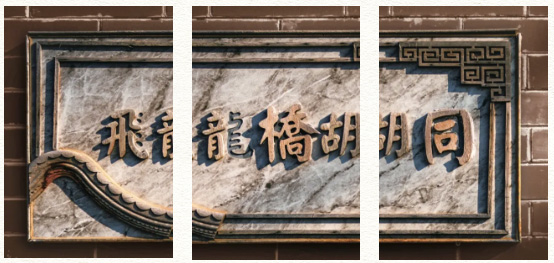

飛龍橋胡同路牌

除了北新橋,北京城里與龍有關的地界還有不少,飛龍橋胡同就是聲名不顯的一處。這條“飛龍在天”的小胡同,不足 300 米長,卻擁有如此霸氣的名字,必有緣故。翻開北京地圖,找到飛龍橋胡同的位置,你大概就能明白了。

飛龍橋胡同位于故宮東南的南池子大街,西側緊鄰勞動人民文化宮,對面是明清兩代的國家檔案館皇史宬(chéng),南邊是神州第一街長安街,真正的“天子腳下”。能和皇宮做鄰居的胡同自然當得起這個名字了。

飛龍橋胡同四合院門樓

飛龍橋的歷史可追溯到明代。正統年間,明英宗朱祁鎮在“土木堡之變”中被瓦剌軍隊俘獲。次年,朝與瓦剌議和,明英宗獲釋回京。他的弟弟明代宗朱祁鈺將他軟禁于皇城東苑的“南宮”長達八年之久。后來明英宗復位,將此處辟為離宮。其正殿為龍德殿,殿后的玉河上,橫跨著一座用漢白玉筑成的石橋,名曰“飛虹橋”。清代,龍德殿一帶逐漸廢棄,唯有石橋尚存,因“虹”與“龍”諧音,橋名訛傳為“飛龍橋”。民國時期,飛龍橋被毀:附近建起民居,形成了一條小巷,仍沿用了“飛龍橋”這個名字。

漫步于昔日的皇家禁地,眼前是一片安寧靜謐的景象。胡同里一水的小青磚砌墻,瀝青地面,門戶多為朱紅色,呈現出“灰墻青瓦映朱門”的胡同之美。這條距離紫禁城僅數步之遙的窄小胡同,見證了歷史上的風云變換,濃縮了老北京的皇城韻味,散發著泰然自若、處變不驚的獨特魅力。

叁

無盡想象 · 優美華章

在中國的神話故事中,橋不僅是美好詩意的象征,還是浪漫愛情的紐帶。從飛龍橋胡同向南走,不多遠就是菖蒲河公園。菖蒲河原為金水河下游,河上曾有一座小橋,名為“牛郎橋”。與之相對,在金水河上游的玉河上,也曾有一座“織女橋”。兩橋被“天街”阻隔,雖相距不遠卻無緣相見,像極了民間故事里隔著星河相望的牛郎和織女。

事實上,這兩座橋正是根據天上牛郎星與織女星的方位修建的。明代營建紫禁城時,在承天門(今天安門)前挖了一條金水河,并在金水橋東西兩側的南池子和南長街旁各建了一座小橋,分別命名為牛郎橋和織女橋。

菖蒲河公園

如果將紫禁城比作天宮,那么金水河毫無疑問就是天上的銀河,如此給傳說中的牛郎和織女在人間安排個位置也便順理成章。于是,浪漫的古人不僅建了牛郎橋和織女橋,還賦予它們如此浪漫的名字。在清代乾隆年間的《京師全圖》上,還清楚地繪制著這兩座南北向的單券拱橋,只不過當時的織女橋上標注著“鵲橋”二字。如今,這兩座橋早已杳然無蹤,只留下“織女橋東河沿”這一地名。

從天宮到紫禁城,從銀河到金水河,牛郎橋和織女橋就這樣成為歷史與神話的交匯點,盡管歲月流轉,橋梁杳然,但它們的名字如同夜空中曾與古人目光相會的星宿,承載著數百年來人們對人間最美好情感的向往。

北京的橋實在是太多了,幾乎每座橋背后都有精彩的故事和傳說,幾天幾夜也講不完。雖然由于年久失修、道路變遷、河流改道等原因,現在它們大多消失不見,僅化作地圖上標明地界的符號,但在北京人的記憶里,這些湮沒在歷史長河中的橋依舊活著,它們活在散發著墨香的古籍里,活在城市各個角落的公交地鐵站牌上,更活在一代代老百姓的口耳相傳中。

萬寧橋

這些“可聞可言不可見”的橋,是城市歷史的見證,是市井生活的過往,也是每個北京人心中永存的回憶。它們將一直活下去,它們與北京這座城市的傳奇也注定會持續不絕地書寫下去。

來源: 《北京》雜志2024年第12期

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會