青霉素的發現,大概是科學史上最著名的偶然事件。一盤被污染的培養皿,讓人們記住了蘇格蘭生物學家弗萊明的貢獻。而事實上,從青霉素的發現、提純,再到大規模生產,經歷了一個又一個偶然,是一連串的巧合事件最終促成了這項偉大發現的醫學實踐。其中,一顆發霉的哈密瓜,改變了人類命運。

撰文 | 皮卡龍妙蛙

倫敦圣瑪麗醫院中的弗萊明實驗室博物館。| 圖源:St. Mary's Hospital, London

英國倫敦,圣瑪麗醫院(St. Mary's Hospital, London)。這里藏著一個微小的房間,用來紀念醫學史上最重要的發現之一:一種改變了世界、挽救了數百萬人生命的霉菌。

為了紀念亞歷山大·弗萊明(Alexander Fleming)及其對青霉素發現的歷史貢獻,后人在弗萊明發現青霉素時的圣瑪麗醫院,建立了一個小型博物館,重現了弗萊明在1928年發現青霉素時的實驗室,包括他的顯微鏡、培養皿以及其他實驗設備,甚至還復刻了他工作時不離手的香煙。

世界各地的收藏館都保存著弗萊明原始分離物(被命名為Penicillium rubens IMI 15378)的冷凍樣本,但今天的青霉素生產使用的并不是他發現的這一菌株。實際上,撐起了現如今數十億美元青霉素生產產業的菌株,來源于1940年代初期美國伊利諾伊州皮奧里亞一個菜市場里的一顆發霉哈密瓜。

就像很多我們習以為常但又不可或缺的東西(比如X射線、微波爐)實際上都來源于偶然的發現一樣:青霉素的發現,同樣來自巧合,應該說它是科學史上最著名的偶然發現之一。更神奇的是,從首次發現青霉素開始,隨后的每一步重大發展似乎都充滿了奇遇。傳記作家格溫·麥克法蘭(Gwyn Macfarlane)形容這一過程為“一連串幾乎難以置信的偶然事件。” 在抗生素出現之前,即使是最小的割傷對人類來說也可能是致命的。青霉素的發現和量產,不僅立即挽救了二戰末期無數士兵的生命,使他們免于死于感染,還產生了長遠的影響,至今其影響依然存在。

抗生素:前傳

在古時候,無論中外,超出人類理解和掌控范圍的現象,多被解讀成“神靈的懲罰”,或者是“魔鬼的詛咒”。在抗生素被發現之前,微生物導致的感染就是這樣一種存在。作為千百年來人類發病和死亡的主要原因之一,“感染”曾經遠比現如今我們所懼怕的癌癥更加令人聞風喪膽。

人們通常認為,青霉素是人類歷史上第一次發現并應用的抗生素,事實上并不是。人類嘗試利用微生物來“以毒攻毒”治療感染性疾病,早在前千百年前的塞爾維亞、中國、古希臘和古埃及等地就有記載。古埃及的《埃伯斯紙草文稿》(Eber’s papyrus,約公元前1550年)中就描述了用發霉的面包和土壤來治療感染的方法。同樣,在埃及達赫萊綠洲發現的人類骨骼中,也檢測出四環素的痕跡,表明古人類可能通過某種方式攝取了這種天然抗生素。

在現代歷史中,第一個用現代科學的方法從自然界中成功提取的抗生素也不是青霉素,而是霉酚酸(Mycophenolic Acid)。1893年,意大利醫生、微生物學家巴托洛梅奧·戈西奧(Bartolomeo Gosio)在研究糙皮病(Pellagra)時,從綠色青霉菌[Penicillium glaucum,現稱短密青霉菌 (P. brevicompactum)]中分離出這種結晶固體抗生素。當時的研究表明,霉酚酸不光能夠抑制炭疽桿菌(Bacillus anthracis)的生長,還兼具抗病毒、抗真菌、抗腫瘤和抗銀屑病等多種特性。

人們通常會牢牢記住并歌頌各種“第一次”,那為什么青霉素以及其發現者弗萊明并非第一,還能獲諾貝爾獎,被寫進教科書,被各國人民傳頌至今呢?一方面,青霉素雖不是第一,卻是應用最廣泛的、在世界上造成的影響最大、最深遠,挽救生命最多的抗生素;另一方面,青霉素發現和應用的這段歷史,有著不可替代的“故事性”:有戰爭、政治、資本,也有科學、人文和倫理;有新藥救人的輝煌,也有醫學盡頭的無奈。整個故事,以科學家的靈光一現為起點,被一連串跌宕起伏的巧合所貫穿。這樣的情節,如果有一位愿意犧牲自己頭發的編劇和一眾靠譜的演員,一定可以拍成跟《奧本海默》一樣的大片。

青霉素發現的第一個巧合:污染的細菌培養皿

1928年9月平平無奇的一天,佛系做實驗的亞歷山大·弗萊明剛結束兩周的休假回到實驗室,突然發現由于疏于打理,自己養的一盤細菌里出現了大大小小的霉菌,通俗來說,實驗品長毛兒了。他本來想順手扔掉,但不經意間瞥見,在其中一大團霉菌周圍,出現了一圈規整的“透明地帶”,而這一圈透明帶以外,細菌長得好好的。也就是說,這一圈透明帶范圍內的細菌,似乎發生了裂解死亡。

弗萊明于1929年在《英國實驗病理學雜志》(British Journal of Experimental Pathology)上發表的一篇論文中寫道:“葡萄球菌的菌落變得透明,并顯然正在裂解……經室溫培養1-2周后,該霉菌的肉湯培養液對多種常見致病菌展現出顯著的抑菌活性,同時具有殺菌及溶菌作用。”

細菌培養板上的一團霉菌和周圍的“細菌死亡帶”。| 圖源:網絡

為什么呢?

弗萊明認為,這團霉菌可能產生了一種對細菌致命的物質。通過品種鑒定,他確定這種霉菌是一種青霉菌(Penicillium notatum),并首次將它所分泌的這種能殺死細菌的物質命名為“青霉素”。是不是真菌都有這種能力呢?弗萊明很快嘗試培養了幾種其他的霉菌,看看它們是否也能對細菌產生相同的效果,但結果證明,只有碰巧污染了自己的實驗對象的那種青霉菌有這種能力。

每一項改變世界的科學進展在剛提出的時候似乎都是超越時代認知的,也因此多不被人認可。弗萊明在1929年發表的青霉素研究論文在當時并未引起多大關注,他在倫敦醫學研究俱樂部(Medical Research Club)激動地向人們介紹這項研究,然而甚至沒有一位聽眾提出問題。

雖然實驗顯示青霉素有抗菌效果,弗萊明也觀察并詳細記錄了霉菌對細菌的作用,但是如果不把培養皿中的青霉素分離出來,就無法真正驗證其作用,青霉素的“神跡”就永遠只能停留在筆記和論文中。在接下來的幾年中,弗萊明想盡辦法,始終無法成功分離出這種抗菌物質。青霉素的提純研究似乎碰到了一堵無法越過的墻。

弗萊明并沒有閉門造車,孤軍奮戰。他找過領域內的其他著名學者幫助,但是大家在嘗試之后也都中斷了研究。究其原因,學界雖然承認青霉素在實驗中的抗菌作用是真實的,但是由于青霉素似乎是“不穩定的”,無法大量的提純,無法量產,也就永遠無法在臨床醫學中得到實際應用。

很可惜,弗萊明再三努力,并未能成功純化青霉素。1931年,他不得已中斷了對青霉素的研究,但是還保留了最后一絲希望。他昭告天下:任何人如果想再嘗試分離青霉素,自己都可以免費提供霉菌樣本。

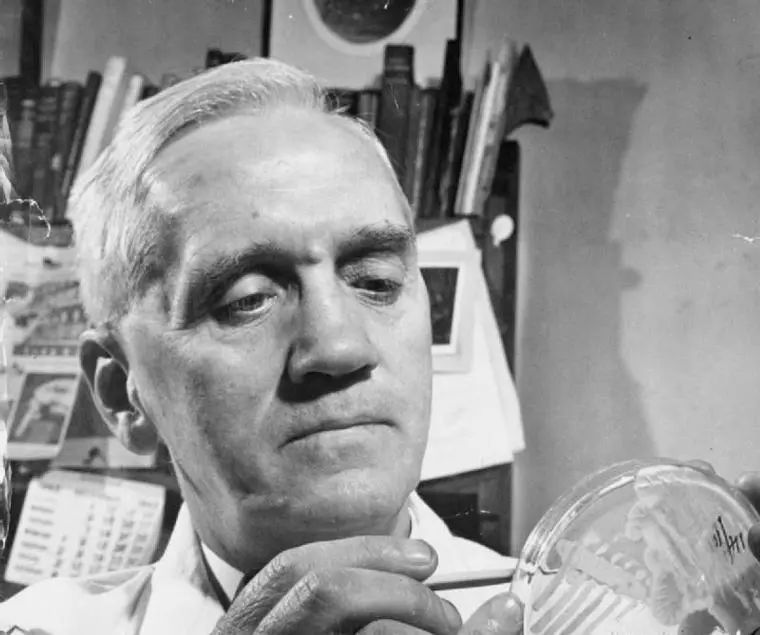

弗萊明在培養細菌。| 圖源:TheScientist.com

青霉素發現的第二個巧合:從“垃圾箱”里撿回的論文

從那以后的十年,青霉素的研究論文被學界放進了“垃圾桶”,幾乎無人問津。

許久以來,在牛津大學工作的霍華德·弗洛里(Howard Florey)研究興趣集中在對細菌和霉菌之間的關系上。1938年,他隨意翻閱領域內的文獻時,偶然翻到了弗萊明10年前發表在《英國實驗病理學雜志》上那篇關于青霉菌的論文。像觸電一樣,他覺得這篇論文里的內容藏著等待發掘的巨大潛力。與他的兩個助手恩斯特·查恩(Ernst Chain)和諾曼·希特利(Norman Heatley)一起,他們共同揭開了青霉素研究的歷史塵封,開始研究青霉菌的生長條件,并初步分離出了少量的青霉素。

通過動物實驗,他們首次發現青霉素能夠有效殺死小鼠體內的細菌感染,而且幾乎沒有什么副作用。到1940年,牛津的研究團隊已經成功確定了青霉菌的最佳培養條件,提純了青霉素,并證明它可以讓小鼠免于三種致命細菌感染的侵害。

弗洛里(后排左二)、查恩(后排右二)和牛津青霉素團隊成員。丨圖源:wiki

動物試驗的成功,使他們迫切希望開展人體臨床試驗。恰好弗洛里等人聽說在牛津一家醫院里有一位因金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)感染住院的病人,已引發了敗血癥,病入膏肓。死馬當活馬醫,他們決定讓他接受青霉素的實驗性治療,因此這位病人成為青霉素治療第一人。他的名字叫作阿爾伯特·亞歷山大(Albert Alexander)。

1941年2月12日,研究人員首次給亞歷山大以青霉素治療。有如神助,僅用了不到一天,病人的狀況就有了顯著改善,并且沒有發現副作用!然而不幸的是,治療全身感染所需的青霉素理論劑量,等同于培養整整2000升的青霉菌。當為數不多的青霉素存貨耗盡后,病菌卷土重來,感染加重,亞歷山大也不幸去世。(作為第一位接受青霉素治療的人,亞歷山大同樣常出現在青霉素歷史發現的講述中,然而關于他的故事也同樣包含誤解。長期以來,資料都說他的感染是由于被花園中玫瑰的棘刺劃傷,但事實上,是因為警局遭到了轟炸,他被彈片劃傷從而引發了感染。可參見《第一位接受青霉素臨床治療的病人,究竟因為什么死亡?》)

雖然青霉素在這個案例中并沒有完全成功,但青霉素所具有的巨大潛力無疑已經亮出了冰山一角。不過,就算這個案例成功,靠個別情況也完全不能說服醫學界。為了證實早期試驗的成果,更大規模的藥物臨床試驗勢在必行。而大規模的試驗,意味著巨量的青霉素需求。研究人員意識到,如果無法找到大規模生產這種幾乎神奇的物質的方法,青霉素的療效永遠只是紙上談兵。

在當時,英國整個化學工業要不就是已經被二戰破壞,要不就是完全服務于戰爭的生產需求,在英國大規模生產青霉素這條路根本行不通,弗洛里不得不把眼光望向國外。幾經周折,在洛克菲勒基金會的支持下,弗洛里和希特利于1941年夏天——美國參加二戰的前夕,遠渡重洋,想看看是否能夠在美國延續這個未竟的事業。

這場跨越大西洋的合作,確實成為了青霉素從實驗室走向戰場,最終改變全球醫學的重要轉折點。

青霉素發現的第三個巧合:皮奧里亞市場上的爛哈密瓜

從在培養皿中發現青霉素,到有能力把青霉素提純出足夠的量來用于嘗試治病,就是這么聽起來易如反掌的一步,科學家們用了十多年的時間。

弗洛里和希特利在學界的朋友們輾轉把他們介紹到了一個在發酵領域有一定技術積累的實驗室,也就是美國伊利諾伊州皮奧里亞的農業部北方區域研究實驗室(Northern Regional Research Laboratory,NRRL)。搭上了這一條線,對于后續的成功是決定性的。

在實驗室主任奧維爾·梅(Orville May)的牽頭下,希特利留在了美國,跟實驗團隊共同攻關。正所謂術業有專攻,在短短幾周內,團隊通過在培養基中用乳糖代替蔗糖,向發酵培養基中添加玉米漿液,以及添加青霉素前體(如苯乙酸)等方法,迅速提高了青霉素的產量。

但是研究組仍不滿意,在培養基表面上培養霉菌的方法仍然效率低下,如果能把“表面培養”變成“浸沒式培養”,即將菌體(如青霉菌)完全浸泡在液體培養基中進行培養,就能更充分地利用培養基里的物質,讓青霉素產量實現“指數級”增加。換而言之,從“二維培養”變成“三維培養”,實現“升維打擊”。可惜,來自英國的青霉菌種在浸沒式培養中“水土不服”,產量更差,只能產生微量的青霉素。

再三討論下,研究人員的主攻方向從“換技術”變成了“換菌種”。

不同菌株的特性和產量是不同的,實驗室篩選了各種青霉菌菌株的存貨,確實找到了一種在浸沒式培養中產量還可以的青霉素菌株。但研究組還不滿足:世界那么大,有沒有可能最完美的青霉菌株隱藏在某個不為人知的角落?于是,實驗室開始想辦法借助更多人的力量,在全球范圍內發起了“尋找高產青霉素菌株”的搜索行動,并尋求軍方幫忙運輸。很快,來自世界各地的樣本被源源不斷地送來,用以分離霉菌。

這時,在青霉素的發現和應用歷史中最大的巧合來了,而且頗具諷刺意味:他們從實驗室附近的農貿市場里一顆長毛的哈密瓜上,分離出了最佳菌株(NRRL 1951)。

就是在這顆爛瓜上的菌株(Penicillium chrysogenum,中譯名為產黃青霉),其青霉素產量是弗萊明當時發現的菌株的整整200倍。通過X線照射誘發菌株的基因突變,他們最終獲得了有著初始菌株1000倍產量的“超級青霉”。

希特利和他的研究者朋友們再聰明,也想象不到,大家苦苦尋覓的“寶貝”菌株,并不是遠在天邊,而是近在眼前,就在這個看似以巧合為起點的研究合作實驗室所在的美國城市。城市中農貿市場的這個發霉的爛瓜,藏著千萬人的“救命稻草”。

那么,究竟是誰發現了這棵爛瓜呢?發現者理應也是這段傳奇偶然故事中的一員,最初當地報紙的報道是NRRL女技術員瑪麗·亨特(Mary Hunt),還被冠以綽號“Moldy Mary”,即發霉的瑪麗。后來她在1962年的一篇文章中還講述了自己如何發現爛瓜的細節,但她錯誤引用了細菌的編號;而且后來實驗室另一位專家肯尼斯·雷珀(Kenneth B. Raper)還把功勞歸功于一位當地婦女,是她為實驗室送來了這顆爛瓜。所以究竟是誰是真正的Moldy Mary,仍是個未解的問題。

左圖:道格拉斯·戈斯萊恩的油畫作品(1948年),描繪了美國科學家瑪麗·亨特在市場上檢查一個哈密瓜以尋找合適的青霉菌株。右圖:一個發霉的哈密瓜,上面藏著無數人的救命稻草。| 圖源:Science History Institute, AdobeStock

最后的推手:第二次世界大戰

在自己的好朋友希特利在實驗室里廢寢忘食做研究的同時,弗洛里也沒閑著,他走訪了很多美國的制藥巨頭,試圖引起他們對青霉素生產的興趣。

當時美國有三家公司(默克、斯奎布和禮來)實際上在弗洛里到來之前就已經進行了一些青霉素的早期研究,輝瑞公司也準備做一些相關的研究計劃。但是資本畢竟是逐利的,青霉素有限的實驗結果以及量產的巨大困難,讓制藥公司看不到這其中的利益潛力,并不愿意傾注太多的心血在其中。

弗洛里自然是不甘心,為了讓青霉素作為藥物盡快進行臨床試驗,工業量產的進程必須提到優先位置上。

學術界的人脈又一次展現了威力,弗洛里為了“搬救兵”,拜訪了他在賓夕法尼亞大學的老朋友阿爾弗雷德·牛頓·理查茲教授(Alfred Newton Richards),也是當時大學醫學事務的二把手。更重要的是,理查茲是美國科學研究與發展辦公室(Office of Scientific Research and Development,簡稱OSRD,是美國聯邦政府的一個機構,旨在二戰期間進行軍事目的的科學研究)下屬的醫學研究委員會(CMR)的主席。一方面,理查茲在學術上非常尊敬弗洛里,完全信任他對青霉素潛在價值的專業判斷。另一方面,在二戰背景下,他敏銳地看到了青霉素在軍用領域的巨大醫療潛力。

以美國政府的名義,理查茲重新接觸了讓弗洛里受挫的這四家制藥企業(默克、斯奎布、禮來和輝瑞),并告知他們,若他們承擔青霉素生產工作,就是在服務于國家利益,那就又可能獲得聯邦政府的支持。聚集美國制藥界的一些掌舵人物幾番開會之后,醫藥巨頭逐漸相信了青霉素的潛在價值,倍感振奮,終于開始建廠嘗試實現量產。

人類歷史上首批量產青霉素其中的一支。| 圖源:Mayo Clinic

朝種暮獲,希特利和弗洛里的不懈努力迅速獲得了成果。到1942年3月,在OSRD的支持下,制藥企業已經生產了足夠的青霉素來完整地治療第一位感染患者;到1942年6月,又有十例病例接受了治療。

青霉素擁有強大能力,陸續被證實對各種感染的治療有效,包括鏈球菌、葡萄球菌和淋球菌感染;與此同時,美國民間和軍方也都確立了青霉素在手術和傷口感染治療中的價值。

在那之前,戰爭中的多數死亡并不是單純由于外傷直接導致的,而是無法控制的感染。在第一次世界大戰中,由細菌性肺炎導致的死亡率為18%;而在前線上廣泛應用了青霉素的第二次世界大戰中,細菌性肺炎的死亡率迅速下降到不足1%。

青霉素成為了二戰期間拯救無數傷員生命的關鍵因素,堪稱比槍炮更有威力的“秘密武器”。

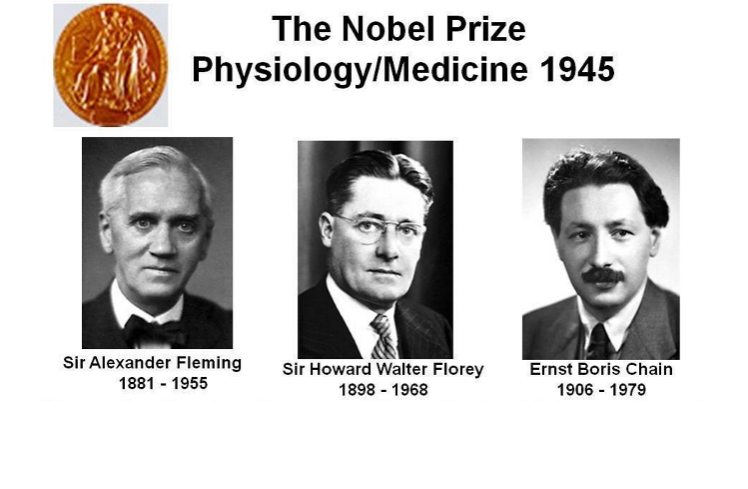

1945年,弗萊明、弗洛里和他的學生查恩因對青霉素的研究而獲得了諾貝爾醫學獎。在獲獎演講中,弗萊明說,如果不是他培養皿的意外污染,兜兜轉轉找到了美國的實驗室,實驗室研究員瑪麗·亨特偶然發現了那只發霉的哈密瓜,青霉素的研究碰巧迎合了戰爭爆發的需求實現量產這些巧合碰撞在一起,人們或許無法享受到這一醫學奇跡。

1945年的諾貝爾生理與醫學獎獲獎者。| 來源:Bio Based Press

青霉素的耐藥性:與研發并行的達摩克斯之劍

在弗萊明那個被污染的細菌培養皿中,在霉菌團周圍出現了“細菌死亡帶”,似乎離霉菌近的細菌都脆弱地被殺死了。而事實上,另一場戰爭也在悄然發生——對青霉素耐藥的“超級細菌”正在其中孕育。

在1945年諾貝爾生理與醫學獎的獲獎演講中,弗萊明不無擔憂他警告大家,抗生素雖好,但千萬不要濫用,因為細菌對抗生素的耐藥性已經開始顯現。所謂“耐藥性”,是指細菌對抗生素的殺滅(殺菌)或生長抑制(抑菌)作用失去敏感性的現象,當感染中的主要菌株對某種抗生素耐藥時,這種感染可能變得無法治療,后果嚴重。

青霉素在實現量產后,在全球范圍大面積鋪開使用。1949年,美國青霉素的年產量已經超過了130萬億單位,在當時的情況足以治療至少一億人次的感染,價格也從1943年的每十萬單位20美元降到不足10美分。

然而在同一時期,耐青霉素的金黃色葡萄球菌開始大范圍傳播,這促使科學家研發出甲氧西林等替代藥物。然而,到了1950年以后,對甲氧西林耐藥的“超級細菌”——耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)在世界上首次亮相,其臨床治療至今仍可謂棘手,可選藥物有限。

抗生素可能會殺死在病人身上引起疾病的絕大多數細菌,但一些基因上對藥物作用相對不那么敏感的細菌會存活下來。這些細菌會繼續繁殖,或者通過基因交換的過程將其耐藥性傳遞給同種的其他細菌。由于抗生素殺死或減少了它們更容易受損的競爭者,這些耐藥菌株得以大量繁殖。最終結果是,人類中出現了對一種甚至幾種抗生素無法治愈的細菌感染。抗生素的任意和不精確使用促進了這種細菌耐藥性的傳播。

進入21世紀,耐藥性問題愈發嚴峻,已經成為全球性的重大公共衛生威脅。如今,耐藥菌株不僅局限于醫院環境,還在社區中傳播,甚至出現對多種抗生素都耐藥的“泛耐藥菌”,如耐碳青霉烯類腸桿菌(CRE),現有抗生素幾乎無藥可治。2024年9月發表在《柳葉刀》上的一項統計研究顯示,在1990年至2021年間,平均每年有整整一百萬人死于耐藥菌感染,而這一數字到2050年將會翻倍到每年二百萬人。照這樣預估下去,2050年全球累計會有接近四千萬人因耐藥菌感染失去生命,這個恐怖的數字,直追1918年大流感的致死人數。

這似乎是一個悖論:抗生素救人越多,耐藥的病菌害人就越深。在感染治療的領域中,下一片照亮前路的曙光,又在哪呢?

也許正如青霉素發現的歷程一樣,某種能克服細菌耐藥性的方法,在歷史時間線的某一點等待著人類去偶遇。但是,我們更應該向百年前為了青霉素的研發和推廣而奔走相告的科學家們看齊,銘記他們在一些偶然事件背后、那些必然的付出和堅持,是這些,才得以讓一個又一個的巧合,串聯為科學史中的傳奇。

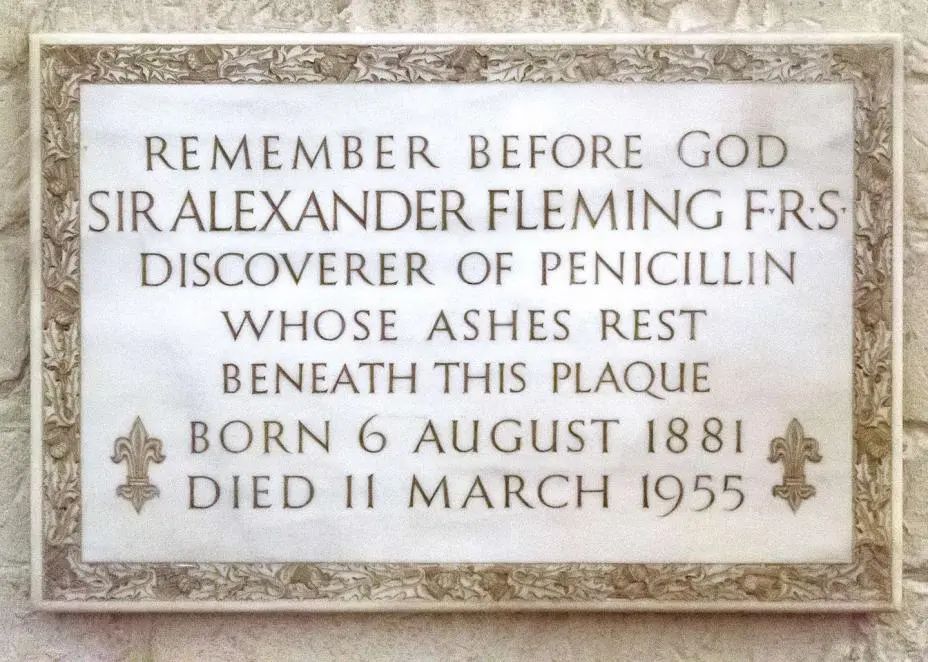

青霉素發現者亞歷山大·弗萊明的墓志銘。| 圖源:CEphoto, Uwe Aranas

參考資料[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming[2] https://www.nature.com/articles/ja201762[3] https://sangerinstitute.blog/2019/06/06/breaking-the-mould-the-story-of-penicillin/[4] https://www.acs.org/education/whatischemistry/landmarks/flemingpenicillin.html[5] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5403050/[6] https://www.healio.com/news/endocrinology/20120325/penicillin-an-accidental-discovery-changed-the-course-of-medicine[7] https://www.sciencehistory.org/stories/disappearing-pod/the-forgotten-mother-of-penicillin/[8] https://www.sciencehistory.org/stories/disappearing-pod/the-forgotten-mother-of-penicillin/[9] https://www.pbs.org/newshour/health/the-real-story-behind-the-worlds-first-antibiotic[10] https://www.nature.com/articles/d41586-024-03033-w[11] https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2824%2901867-1

來源: 科普公社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

福建省科學技術協會

福建省科學技術協會