近日,改編自馬伯庸同名小說的電視劇《長安的荔枝》熱播,生活在唐朝的主人公受命把新鮮荔枝送到長安,正所謂“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來。”面對荔枝“一日色變,二日香變,三日味變”的特性,古代的能工巧匠鉆研出了哪些方法給水果保鮮呢?

竹筒密封法:創(chuàng)造微型氣調環(huán)境

此法為最主流的保鮮技術,利用新鮮竹筒的生理活性構建封閉系統(tǒng)。具體操作是:截取帶節(jié)的大麻竹筒,在竹節(jié)處鑿孔后,連枝帶葉放入荔枝(保留果蒂與枝葉可延緩代謝),用濕草紙包裹果實補充水分,再以蜂蠟混合濕泥密封筒口。竹筒內逐漸形成低氧、高二氧化碳的氣體環(huán)境,抑制荔枝呼吸強度;竹材本身含天然抗菌成分,其纖維結構兼具緩沖抗震與濕度調節(jié)功能,使荔枝在六到七天內保持“色香不變”,杜甫“開筒近至尊”(《甘園》)即指此術,宋代的文同更在《謝任瀘州師中寄荔支》中提到竹筒荔枝經五百里運送依然“顆顆紅且潤”。

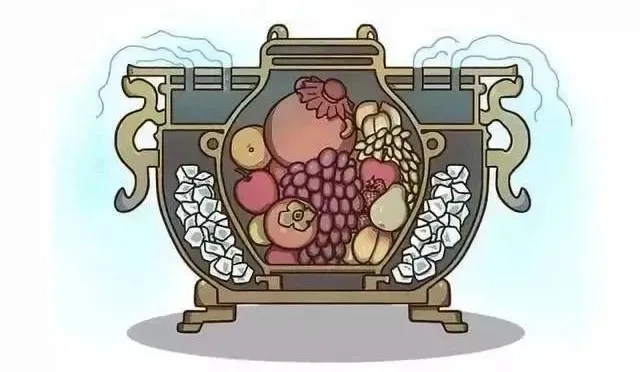

冰甕控溫法:原始冷鏈的極限嘗試

面對嶺南至長安十余日的路程,唐人嘗試用雙層甕結構實現局部降溫:外層填塞冰雪或深井寒冰,內層放置蠟封竹筒包裹的荔枝,夾層注水維持濕度。此法受限于天然冰稀缺,多用于近程運輸或宮廷暫存,《帝京景物略》載長安冰窖貯藏蘋果“如初摘于樹”,但荔枝因南方冰源不足,主要與鹽洗法配合——鹽水浸泡荔枝后裝入冰甕,利用鹽分降低冰點并抑菌。

蜂蠟鎖鮮法:精準阻斷氧化通道

針對荔枝果蒂易腐的弱點,用蜂蠟封堵果蒂切口。蜂蠟在果表形成疏水性薄膜,隔絕氧氣接觸并減少水分蒸發(fā),蜜水中的糖分與有機酸則抑制微生物增殖。《隋書·五行志》載隋文帝時“蜀中黃柑以蠟封蒂獻,日久尤鮮”,唐朝將此技術延伸至荔枝,尤其與竹筒法結合時(筒口蠟封+果蒂蠟封),保鮮期可達到五到七日。

這些方法是否真的可以實現呢?曾有廣東省茂名市水果局研究員表示,高州果農早就知道,將新采摘的荔枝連枝帶葉放入新截取的麻竹筒中,然后用蠟封好,一般可保鮮六七天。粵西到長安的路途大概是四千里,若按古驛道“馬上飛遞”日行八百里計,約需要五天時間。

從驛卒汗?jié)竦谋Y到無人機的冷光航跡,人類保存鮮甜的執(zhí)念跨越千年。當我們在空調房啜飲冰鎮(zhèn)荔枝飲時,那抹清甜里仍回蕩著長安城的馬蹄聲。

審核專家:曲道峰,浙江工商大學食品學院教授,博士生導師,食品質量與安全國家級一流專業(yè)負責人。

靠譜出品

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二