125年前的今天,因一個偶然的巧合,成為敦煌歷史上不可磨滅的一頁——

“沙出,壁裂一孔,仿佛有光。破壁,則有小洞,豁然開朗,內藏唐經萬卷,古物多名,見者多為奇觀,聞者傳為神物。”

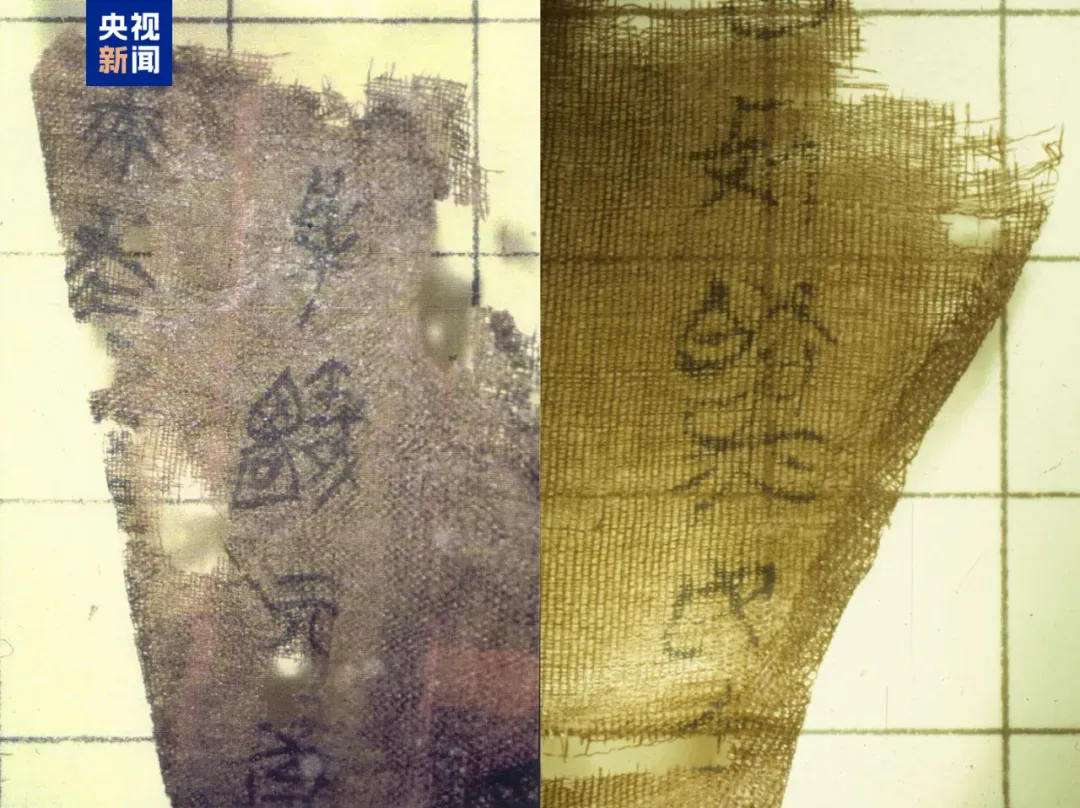

這段文字所描述的,是1900年6月22日,道士王圓箓在清理積沙時發現莫高窟藏經洞的經過。這間不足8平米的洞窟,在封存數百年后,得以重見天日。20世紀最重要的考古發現之一,開啟了一門全球顯學“敦煌學”,也激蕩出中國歷經沉淪、憾恨而奮起、復興的恢宏變奏。

(一)

據后世統計,藏經洞內,封存了4至11世紀初的文獻、絹畫、紙畫、法器、各類文物5萬余件。**敦煌學大家季羨林曾說:“世界上歷史悠久、地域廣闊、自成體系、影響深遠的文化體系只有四個:中國、印度、希臘、伊斯蘭,而這四個文化體系匯流的地方只有一個,就是敦煌和新疆地區。”**藏經洞內這批珍寶的歷史價值之重,可見一斑。

然而,珍寶現世后的遭遇,可謂令人痛心。英國探險家奧雷爾·斯坦因、法國人伯希和先后前來,他們精挑細選、或買或騙,帶走了藏經洞里最具有學術研究價值的精華。而那個發現藏經洞卻又坐視瑰寶流失的王道士,由此背負罵名。

1908年,伯希和路過北京,將敦煌文書之事并不隱瞞地告訴京師圖書館館長繆荃孫,后者只淡淡地記了一筆:“奇聞也”;次年,伯希和再度來京,攜五十幾件藏經洞文書,請羅振玉等中國學者觀看,羅振玉感嘆,這是“極可喜、可恨、可悲之事”。面對學者們收集剩余文獻的請愿,清學部撥款6000兩,責成甘肅官府去辦,可這些錢大多被敦煌官府截留,只給了王道士300兩。隨后幾年,日本和俄國趕來的探險家以及重返敦煌的斯坦因,都沒有空手而歸。

敦煌文書的流散,到底應該歸咎于誰?有學者認為,“清末中國的學者是書齋中的士大夫,完全沒有斯坦因、伯希和那樣的學術敏感,也沒有任何專業考古學的訓練,所以敦煌寶藏的流失是那個時代的必然結果。”

(二)

文載于物,神韻綿延。文物,是一個國家歷史進程的見證,其命運同樣折射著國運的興衰。

在曾經風雨如晦、積貧積弱的年代,中國在堅船利炮下門戶洞開、四分五裂,億萬民眾如浮萍飄搖、命若草芥,文明與文物如何能免于蒙難?據聯合國教科文組織統計,今天,在全球47個國家200多座博物館里存放著大約167萬件中國文物,僅英國博物館就有23000多件。而境外民間收藏中國文物是館藏數量的10倍之多。

**除了莫高窟藏經洞被搬空、圓明園珍寶被掠走,還有太多扎心的歷史段落。**比如,開鑿于北朝東魏至隋唐時期的天龍山石窟,是中原地區極具代表性的佛教石窟。20世紀初,日本建筑學家關野貞來華考察,尋訪天龍山石窟遺址并回國發表報告。此后,日本和其他國家的學者紛至沓來,一尊尊完好的菩薩像被盜鑿、被切割,繼而被粗暴拉出天龍山,最終落得身首異處。

《女史箴圖》唐摹本、昭陵二駿、唐鴻臚井刻石……所列不過滄海一粟。每一件流失海外的珍寶,都凝聚著千年傳承的智慧結晶,都是中華民族不應遺失的珍貴記憶。如果顛沛流離的文物會說話,那聲聲呼喚必定響徹云霄——“待我回家,帶我回家。”

(三)

文物光華,驚艷世界,一念在茲,萬山無阻。

“文物只有在原生地展示,才最有尊嚴。如果像孤魂野鬼一樣流失海外,就沒有尊嚴。”為了迎回流失國寶,從民間到政府,多年想方設法、積極行動。

從歷史上看,中國文物大致是通過5種渠道流落海外的:其一,正常的貿易或饋贈;其二,由移居國外的華僑帶出;其三,戰爭劫掠;其四,非法發掘、偷盜,包括私自盜掘古墓、古遺址,盜鑿石窟內雕像等;其五,以低價騙取。

凡屬正常往來,不在追究之列。而后三者,則理當訴諸國際法律追索討還,或從道義上提出有條件歸還。1949年中華人民共和國成立至今,中國政府通過多種方式依法堅定追索流失文物,已經先后促成了300多批次、15萬多件流失文物回國。

“1970年公約”及“1995年公約”分別對于國家或代表國家的機構、相關自然人(法人)的歸還義務作出了規定,這是目前國際社會上追索流失海外文物應用范圍最廣泛、認可程度最高、影響力也最大的公約。但在具體實踐過程中,某些國家的沉默應對仍是巨大的現實阻礙。

今年5月的國際博物館日,目前出土的唯一戰國帛書——子彈庫帛書第二、三卷,結束在美國79載羈旅,回歸故土。這是我國就歷史上流失文物啟動主動追索的首個成功案例。每有國寶歸家,輿論場上總會回蕩起深沉的思緒,那是對文明瑰寶的痛惜,是歷史傷痕的不堪回首,更是堅定向前的決心和意志。

(四)

文物是有生命的。

按照自然規律,所有石窟最終都將消失不見。但那些心懷熱愛、肩負使命的人,努力傳承著保護文化的責任,讓莫高窟藏經洞為更多人所識。

在巴黎留學時被伯希和所編的《敦煌石窟圖錄》深深震撼的常書鴻,成為1944年成立的國立敦煌藝術研究所(敦煌研究院前身)所長,開啟了機構性保護莫高窟的道路。此后,遺留的彩塑和壁畫再沒有遭受大量偷盜。

**在地處偏遠、經濟落后的沙漠之城,生活條件之艱苦可以想見,但莫高窟的壁畫穿越了歷史的美,以一種純粹的方式感染和支撐著每一代研究人員。**現場考察、研究技術、修復壁畫,日復一日,幫助文物恢復往昔光彩。20世紀,敦煌研究院歷經常書鴻、段文杰、樊錦詩三任院長,更預見性地為敦煌培養了一批人才,直到今天依然是中堅力量。

有人引領,有人接班。有人老去,有人年輕。如今,敦煌研究院文物保護團隊已發展到200余人,他們守護著現存的735個洞窟、4.5萬多平方米壁畫、2400余尊彩塑,以文字、測繪圖和照片三種方式為洞窟做“二十四史”,讀透洞窟的每個細節;以新技術開鑿 “數字藏經洞”,打造出沉浸式場景,讓每一塊斑駁,每一處刮痕都無比清晰,讓歷史的印跡得以永存。

(五)

從無奈痛失,到精心守護,莫高窟藏經洞的遭遇,正是中華大地上一眾文物的縮影。

泱泱中華,博大精深。59項世界遺產、76萬多處不可移動文物、1.08億件/套國有可移動文物……將它們保護好利用好,是當代中國人的重要一課。數據顯示,2024年,全國博物館接待觀眾超14億人次。“網紅”博物館、“網紅”文物頻頻涌現,文博場館“地標效應”凸顯,“為一館赴一城”成為旅游新風尚……“文博熱”的本質,是刻在國人骨子里的歷史向往與文化熱愛。越來越多人走進博物館,就是回到歷史“現場”,見證著文化自信的悄然復興。

從文物,見國運。國力衰微之時,歷史珍寶慘遭劫難;今天,我們迎回失散的珍寶,珍視祖先的饋贈,也用全新的方式講述東方故事。一晃百余年,在文物的生命中或許只是一瞬,但這般歷史性的轉變,其意義已足夠深遠。

運脈牽連,興者襄見。文物珍寶和當代中國的我們,還將共同見證更堅定的熱愛與守護,更燦爛的發展與復興。

來源: 北京日報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會