“二十四節氣”是中華民族農耕文明的產物,也是我國寶貴的非物質文化遺產,千百年來在指導中國人的生產生活實踐方面發揮了巨大作用。即日起,科普中國聯合中國氣象學會推出“節氣科普”系列原創內容,帶您盡攬華夏智慧之美。

夏至,于對北半球特定地點而言,是正午太陽高度最高、全年白晝最長而黑夜最短的一天,宛如盛夏奏響的激昂序曲,宣告著一年中最熱烈時節的到來。其實,太陽直射點的移動及其對地球產生的深遠影響,早在遠古時期就已進入古人的視野。今天,我們就一起聊一聊古人觀測太陽的古老話題。

陶寺觀象臺:縫隙中觀測太陽光影

早在4000多年前的陶寺,先民們就用獨特的方式嘗試與時空進行對話。位于山西省襄汾縣的陶寺遺址上,坐落著一排13根直立的夯土柱,構成半徑10.5米的半圓形觀測臺基,柱間形成12道寬0.2至0.5米的觀測縫,這是中國迄今最早的“問天”和探索宇宙的天文設施,也是我國傳統二十四節氣的主要源頭。

陶寺遺址原址處復原重構的“古觀象臺”。

圖片來源:央視一套《開講啦》

站在觀測點上,當時的天文官可以通過縫隙觀測到塔兒山山脊,通過日出在不同柱子縫隙中出現的位置,便能大致判斷出節令。例如今天,便可以觀測到日出出現在東12號縫上。

周公測景臺:立竿無影的“地中”之證

相傳,周公旦輔佐周成王時,為了“辨方正位”“天下之中”,于西周初年(約公元前1037年)在河南登封建筑土圭,通過測量日影來確定時間和節氣。測景臺由石圭(帶刻度的水平尺)、石表(柱體)、石頂(冠球)三部分組成。

夏至正午,陽光如金色的絲線灑下,石表投影縮至最短。周公使用圭表法進行天文測量,確定地中位置。這在《周禮·地官·大司徒》中有明確記載:“以土圭之法,測土深,正日景,以求地中。”這段話的意思是,在夏至日的正午時分,用八尺圭表測量影長,當影長恰好為一尺五寸時,便是地中的位置。此時表頂石球的投影邊緣恰好與石圭底座上的特定位置重合,營造出石表“無影”的奇妙視覺效果,古人將其視為“地中”確證。這就是被廣為流傳的“立竿無影”。

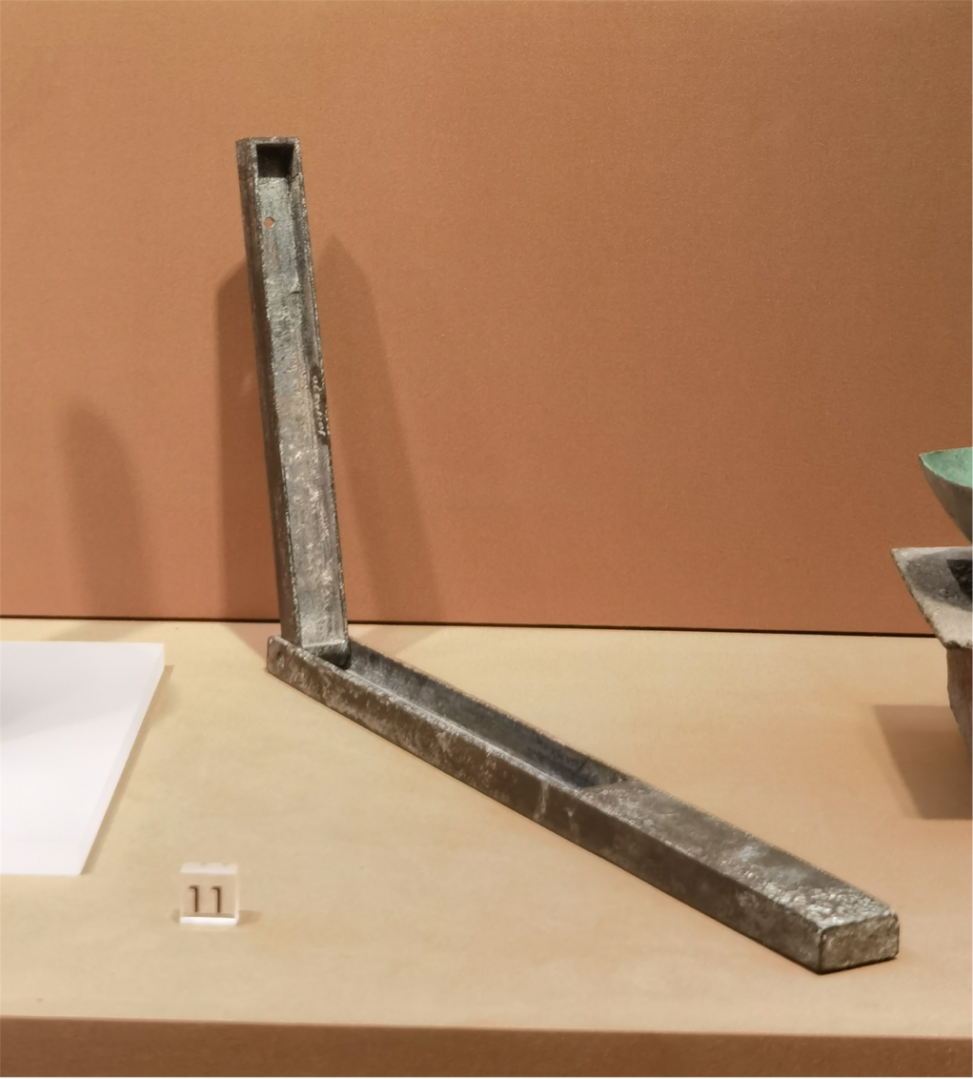

東漢銅圭表:折疊間的科學精妙

1965年,考古人員們在江蘇儀征的一座東漢墓中發現了一件“便攜式”折疊銅圭表(現藏南京博物院)。

銅圭表 南京博物院藏

圖片來源:南京博物院官方微信公眾號

“晝參日影,夜觀極星,以正朝夕。”圭表是中國度量日影長度的一種天文儀器,由“圭”和“表”兩個部件組成。垂直于地面的直桿叫“表”,水平放置于地面上刻有刻度以測量影長的標尺叫“圭”。正午陽光照射之下,“表”的影子投射在“圭”上,根據影子的方向和長短,就能讀出季節和時間。早在公元前20世紀,我國中原地區就已經熟練應用圭表測影法。而這件銅圭表大小約為天文觀測圭表的十分之一,表與圭通過樞軸巧妙連接,可以隨時啟合,利用日影長短變化判斷方向、距離、時間等,可能用于道教煉丹計時。這種設計使得圭表成為便攜式的測影儀器,展現了古人的精湛技藝。

登封郭守敬觀星臺:中國元代天文觀測中心

在河南省登封縣城東南約15公里的告成鎮,聳立著一座高大宏偉的建筑物,為元代天文學家郭守敬創建,不僅是中國現存最古老的天文臺,還是世界上現存最早用于觀測天象的建筑之一。

值得一提的是,上文提到的周公觀景臺,也坐落于此地,位于其南側。

圖片來源:新華社(李安 攝)

郭守敬的觀星臺與周公測景臺原理相通,不僅可以地觀日影,也可登高憑欄,追日月星辰。40尺高表,打破傳統8尺表高限制,將日影變化放大5倍,顯著提升精度。石圭(俗稱“量天尺”),沿子午線鋪設,圭面刻雙股水道校驗水平。明并使用帶孔銅片(景符)利用小孔成像原理銳化表影邊緣,使影長測量精度達±2毫米(此前誤差超1厘米)。通過夏至影長等數據,他測定的回歸年長度值(365.2425日)與約300年后歐洲格里高利歷所采用的數值相同。以影長極值定冬至、夏至,等分點定春分、秋分,最終劃分二十四節氣。

此臺將磚石結構與光學、幾何學熔鑄為“凝固的觀測儀”,以毫米級精度改寫人類天文史。

結語

現代科學認為,太陽能是驅動地球氣候系統和絕大多數生命過程的主要能量來源,而太陽直射點移動導致的正午太陽高度和晝夜長短變化,意味著季節和氣候的更替,這一切又與各類生物的生長繁衍密切相關。如今看來,許多古代觀測技術的精妙細節和極高精度的實現方式,至今仍令現代人驚嘆,部分細節仍待深入研究。

作者:王元紅 天氣氣候高級工程師、中國作家協會會員、中國氣象學會會員

審核:

陳云峰 中國氣象學會科普工作委員會副主任委員、正研級高工

吳宇 中國氣象學會科普部 項目主管

策劃:翟國慶 閻冬 史文慧

聯合出品:科普中國×中國氣象學會

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國