沃爾夫-拉葉恒星的演化

作者:李志

沃爾夫-拉葉恒星的特征與分類

沃爾夫-拉葉(Wolf-Rayet)星的亮度極高,有著十分絢麗的外觀,并因此受到天文愛好者的廣泛關注。這類恒星最早是在1867年,由天文學家查爾斯·沃爾夫和喬治·拉葉所發(fā)現。為了紀念這兩位發(fā)現者,將其命名為沃爾夫-拉葉星(簡稱WR星)。沃爾夫-拉葉星的表面有著明顯的元素增豐現象,并且伴隨著十分強烈的恒星風。它們的表面溫度在20,000 K到200,000 K之間,明顯地高于其他恒星。通常人們所討論的典型沃爾夫-拉葉星(cWRs)是處于中心氦燃燒階段,所以沃爾夫-拉葉星的一生無比絢麗且短暫。

不同于其它恒星光譜中常見的狹窄暗線,沃爾夫-拉葉星的光譜呈現出亮而寬的發(fā)射線,其光譜中除了有強的氦發(fā)射線,還有著明顯的重元素(碳、氮和氧)線。按照其光譜特征,天文學家一般將沃爾夫-拉葉星分為三大類:WN型、WC型和WO型。其中,WN型沃爾夫-拉葉星的光譜中有強而寬的氦和氮發(fā)射線;WC型沃爾夫-拉葉星的光譜中有強而寬的氦、碳和氧發(fā)射線;WO型和WC型的譜線相似,只是氧線更強一些,且具有更高的有效溫度。此外,還有一種處于WN型向WC型過渡階段的特殊子類,簡稱為WNC型或WN/WC型沃爾夫-拉葉星。

大質量恒星核反應產物

運用天文望遠鏡對恒星進行觀測,只能獲取恒星表面的各種物理參數,然而對于恒星內部的信息了解甚少。盡管恒星演化模型在歷經幾十年的不斷改進已經十分成熟了,但是通過觀測手段(例如星震學)得到恒星內部參數,來驗證恒星模型仍然十分困難。沃爾夫-拉葉星由于具有十分強烈的星風物質損失,能夠迅速地將包層物質剝離,就像剝洋蔥一樣,將恒星內部的核反應產物逐步地展示出來。由于恒星中心先進行氫燃燒再進行氦燃燒,因此,沃爾夫-拉葉星首先形成WN型,然后逐漸演化成為WC型。

大質量恒星在氫燃燒階段,主要以碳氮氧循環(huán)進行,并且當熱核反應達到平衡時,在燃燒區(qū)有明顯的氮元素增豐現象。因此,WN型沃爾夫-拉葉星除了有氦發(fā)射線之外,還有明顯的氮發(fā)射線。同理,氦燃燒的主要產物是碳和氧,所以WC型沃爾夫-拉葉星有著強而寬的碳、氧發(fā)射線。在大質量恒星內部進行熱核反應時,恒星中心會形成巨大的對流核,能夠迅速地將物質混合均勻。在對流核邊界附近,對流元會在慣性的作用下出現對流超射現象,并與對流邊界外的物質進行混合。十分有趣的是,在沃爾夫-拉葉星進行氦燃燒時,對流超射將氦燃燒產物碳搬運到對流核外與氫燃燒的產物氮發(fā)生混合,從而使得部分區(qū)域同時擁有氫燃燒和氦燃燒的產物。這便是先前所提到的過渡型沃爾夫-拉葉星---WNC型。該類恒星特殊的形成機制,為人們研究恒星的內部結構與演化歷程提供了一條全新的途徑。

對流超射的k-omega模型

有關恒星對流核大小的研究,是一個長期存在的問題。對流區(qū)的邊界可以通過史瓦西判據或勒都判據確定。然而,通過上述兩種對流判據所得到的邊界只是加速度為零的位置,對流元會繼續(xù)向外移動,從而在對流區(qū)外形成額外的元素混合區(qū),進而改變對流核的大小。這種對流超射現象對恒星的結構與演化產生重要影響,目前,人們通常采用經典混合長理論對超射混合做近似處理。

雖然混合長理論的應用很廣泛,但是它畢竟不是遵循流體動力學方程和湍流理論的動力學模型。為了進一步完善恒星演化模型,云南天文臺的研究人員發(fā)展了對流理論的k-omega模型。這是一種完全基于流體力學來描述恒星內部對流運動的模型,該模型不僅能夠精確地計算太陽的對流區(qū)結構,還能應用到大質量恒星演化、恒星鋰豐度問題、熱亞矮星演化和星震學等領域。

大質量恒星演化網格

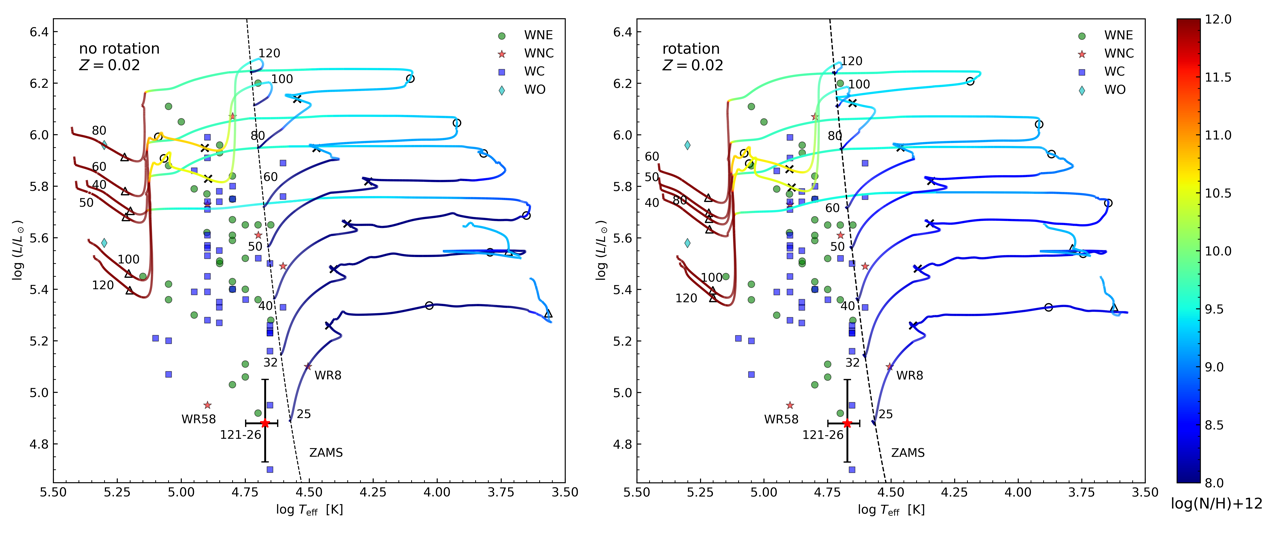

研究人員運用k-omega模型處理大質量恒星內部的對流超射,同時還考慮了恒星自轉的影響,使沃爾夫-拉葉星的演化軌跡能夠更好地覆蓋大多數的觀測數據(如圖1所示)。 轉動模型和非轉動模型均能很好地解釋光度大于20萬倍太陽光度的沃爾夫-拉葉星的形成,同時恒星自轉能夠使恒星更早地出現表明氮元素增豐現象,也更容易形成沃爾夫-拉葉星。

圖1. 大質量恒星在赫羅圖中的演化軌跡

該研究計算了與太陽具有相同的金屬豐度(Z = 0.02),且初始質量在25-120倍太陽質量范圍內的沃爾夫-拉葉星演化網格。利用k-omega模型,這些恒星具有更大的對流核質量,并且在超射區(qū)形成更大的部分混合區(qū),從而具有更寬的化學元素過渡區(qū)。與采用經典混合長模型處理對流超射的恒星模型對比,這些恒星相對應的對流超射混合系數的設置隨恒星質量的增加而增加。對于能夠形成WR恒星的大質量恒星,即初始質量大于30倍太陽質量的恒星,運用經典混合長理論計算時可以選取超射混合參數為0.027,從而得到與k-omega模型相近的結果。該數值明顯大于以往人們常用的超射混合參數值(0.014)。

WNC型沃爾夫-拉葉星

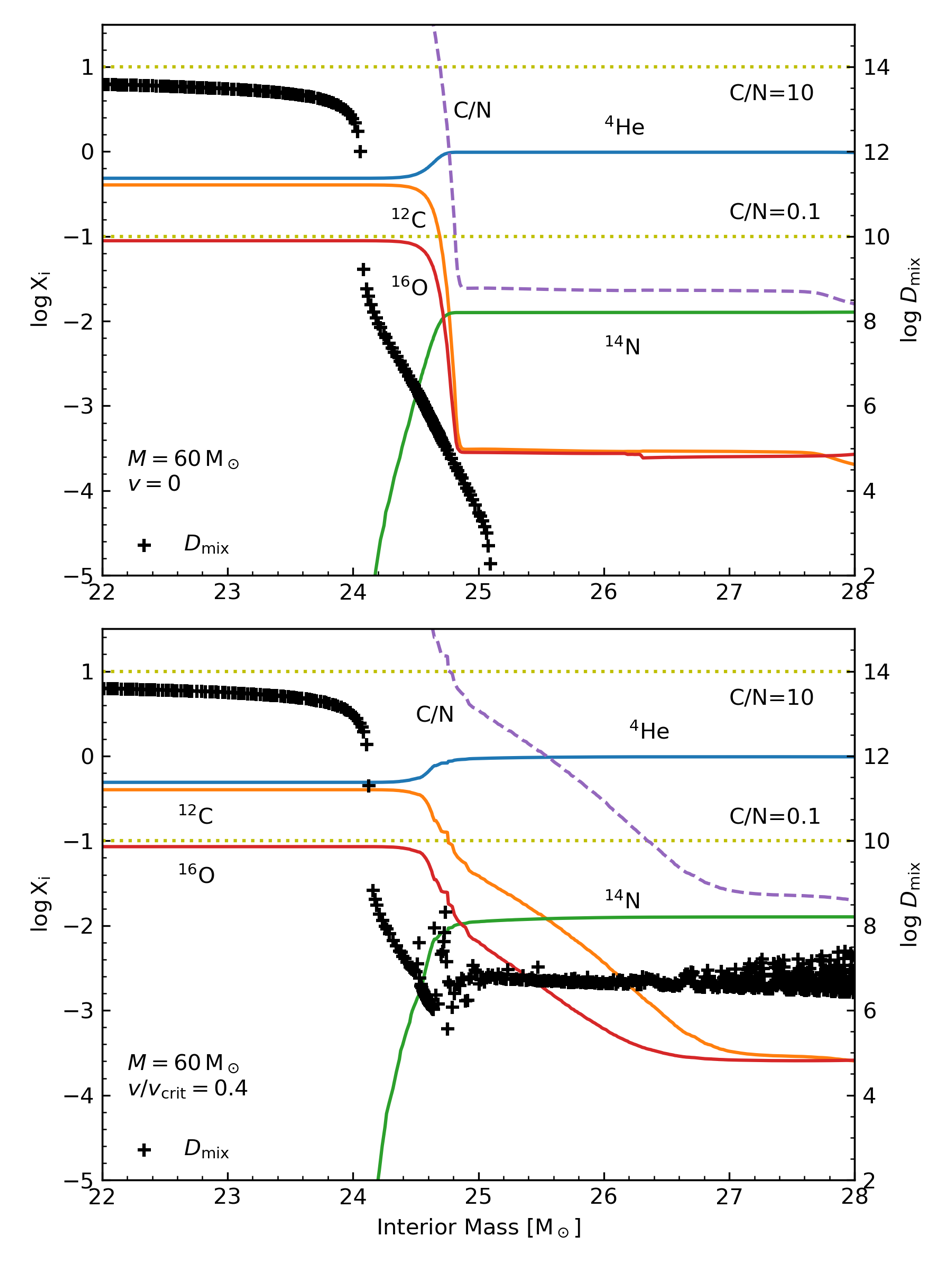

沃爾夫-拉葉星表面元素豐度的演化,取決于恒星的內部混合和星風質量損失。內部混合過程會改變恒星的化學元素組分,從而影響沃爾夫-拉葉星在不同階段的演化,圖4展示了進入WNC階段之前的化學元素輪廓。對于非轉動模型(上圖),只有極小部分的混合區(qū)域擁有較高的碳豐度,在考慮轉動混合(下圖)的影響后,化學元素過渡區(qū)變得更寬且更平滑。這是由于轉動混合將對流核中產生的碳搬運到氦殼層中,使得碳氮比(圖中紫色虛線所示)提高到0.1以上。人們通常按碳氮比來定義WNC型恒星,當恒星表面的碳氮比在0.1~10之間時屬于WNC型。因此,恒星自轉能夠使恒星更早地進入WNC階段,而且能明顯地增大WNC階段的年齡。

圖2. 非轉動和轉動模型在進入WNC階段前的內部化學組成輪廓圖

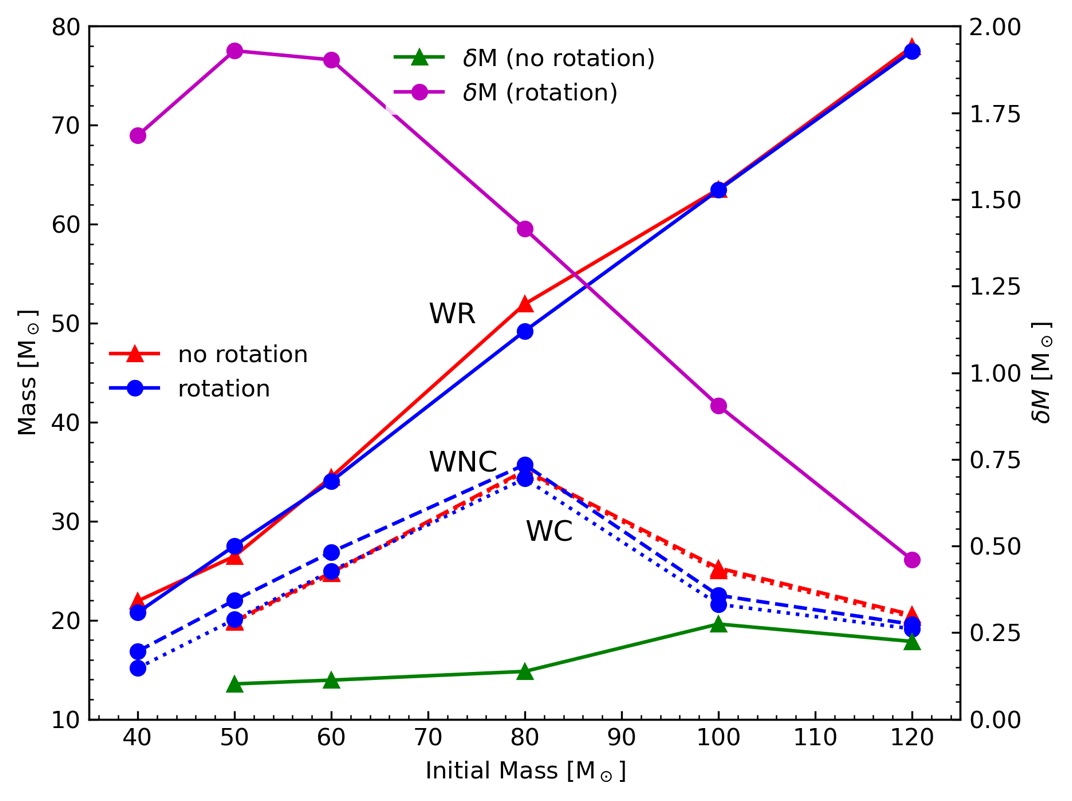

圖3不僅給出了沃爾夫-拉葉星的質量范圍,還給出了WNC、WC型星的質量范圍。考慮了恒星內部的轉動混合效應之后,WNC型星的質量范圍是15~36倍太陽質量。這個結果能夠很好地解釋銀河系中質量較大的WNC型星。轉動模型和非轉動模型的WNC/WR比值分別為0.059和0.004,這是因為WNC與WC恒星的質量差決定了恒星在WNC階段的年齡,其中質量在40~60倍太陽質量的轉動恒星模型占主導。如果說沃爾夫-拉葉星的一生是十分短暫的,那么WNC型星則是轉瞬即逝的。銀河系中WNC恒星的占比極小,約為百分之二,因此必須考慮恒星轉動之后才能得到與上述觀測數據相近的結果。這一結果也暗示著絕大多數的大質量恒星在其形成初期通常有著明顯的自轉速度。

圖3. 形成WNC恒星的轉動和非轉動模型的質量與初始質量的關系

展望

沃爾夫-拉葉星以其短暫而壯麗的一生,不僅為我們的星空增添了色彩,還為人們研究極端環(huán)境下的物理規(guī)律提供了天然的實驗室。大質量恒星的歸宿通常是進行超新星爆發(fā),或直接坍縮形成黑洞。建立不同金屬豐度下的大質量恒星演化網格,對于研究超新星前身星和黑洞的形成有著重要意義。隨著人類觀測手段的不斷進步,對于沃爾夫-拉葉星的觀測數據將會成倍地增長,并且會有更多更遙遠的沃爾夫-拉葉星系被發(fā)現。通過對沃爾夫-拉葉星族進行系統(tǒng)性的研究,并與觀測數據進行對比,能夠不斷完善現有的恒星演化模型,并進一步了解恒星內部的對流超射和轉動混合等微觀物理過程。

來源: 中國科學院云南天文臺

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學院云南天文臺科普教育基地

中國科學院云南天文臺科普教育基地