最近研究顯示,在極其狹窄的溫度區間內,一維體系有限溫度下的相變可以被外磁場所驅動,銅銥材料中原子可以呈現 “半火半冰” 的奇妙自旋量子組態。

撰文 | 羅會仟(中國科學院物理研究所)

前些年有一部美劇《冰與火之歌》,曾經火爆全網。這部劇講述了維斯特洛大陸上發生的一場驚心動魄的權力爭奪游戲,“冰”代表的可怕異世界,“火”代表的光明人類世界之間,發生了激烈的沖突。如今,這種“冰火兩重天”的現象,在神奇的量子世界得以復現。同一個材料中銅和銥的自旋量子組態,它呈現出“半火半冰”狀態,和“半冰半火”的鏡像態。那么,到底什么是自旋量子組態,為什么它會有“冰火兩重天”的量子態,實現這種特殊的狀態有什么應用價值呢?

這個故事還要從一百多年前說起。1920年,德國物理學家威廉·楞次思考了一個生活中常見的物理問題:為什么將磁鐵加熱到超過某個溫度后,磁性就會喪失。實際上,這個實驗現象在25年前,被法國物理學家皮埃爾·居里發現,但楞次希望建立一個微觀理論模型。楞次假設了一個三維網格,每個格點上都有一個原子“小磁針箭頭”,它要么指向朝上,要么指向朝下,而且每個箭頭都會影響它相鄰的箭頭,努力讓它們也和自己的朝向一致。顯然,如果絕大多數“原子箭頭”指向一致,那么整體就會呈現很強的鐵磁性,如果朝上和朝下的箭頭均勻混合,那么磁性就會相互抵消,整體不會出現鐵磁性。而決定這兩個特殊場景的關鍵,就在于溫度——它是原子箭頭跳舞的主要動力來源。楞次的這個模型看起來非常簡單,但是由于涉及三維的體系,要從數學上嚴格解析是十分困難的。

威廉·楞次(左)與恩斯特·伊辛(右)

直到1924年,楞次的研究生恩斯特·伊辛,嘗試把問題簡化到了一維,也就是說,每個“原子箭頭”僅僅感應到左右兩個相鄰箭頭的影響。伊辛從數學上證明了一個否定的結果:在有限溫度下,這個一維的箭頭鏈條,永遠無法形成指向一致的鐵磁狀態。伊辛和楞次認為,這個結論同樣適用于二維和三維的原子箭頭網格,可實際上,他們的模型在解釋鐵磁性的存在是失敗的。

不過,這個模型在20年之后,又重新“復活”,被業界正式命名為“伊辛模型”。因為在1944年,美國物理學家拉斯·昂薩格采用新的方法,得到了二維伊辛模型在沒有外磁場時的解析解——在低溫下二維伊辛模型可以出現,箭頭指向一致的鐵磁態,而當升溫超越某個“臨界溫度”的時候,就會破壞這種狀態,形成箭頭指向無序的這種非磁性態。這個結果跟楞次最初的設想以及居里的觀測是完全一致的,因此最終伊辛模型的名氣火遍了物理和數學圈,甚至在之后,被霍普爾菲爾德等人借鑒,提出了人工神經網絡的物理模型。伊辛模型的相關理論和實驗研究,也催生了多個諾貝爾獎。

如果我們回溯到一維伊辛模型,當初的歷史遺留問題仍然是存在的,就是為什么一維自旋鏈條,在有限溫度下不存在相變?請注意,這里我們用“自旋”代替了“原子箭頭”,因為從量子物理學的觀點來看,之所以可以看到原子有“凈磁矩”的小磁針,主要是因為它內部電子排布狀態中自旋朝上和朝下沒完全抵消,導致存在“凈自旋”。這個問題的答案也很直截了當:因為熵的躍遷不可能在一維系統中積累到足夠大的臨界值,換句話說就是:從熱力學角度來看,一維系統的“自驅力”不夠,以至于它無法完成自旋組態的蛻變。

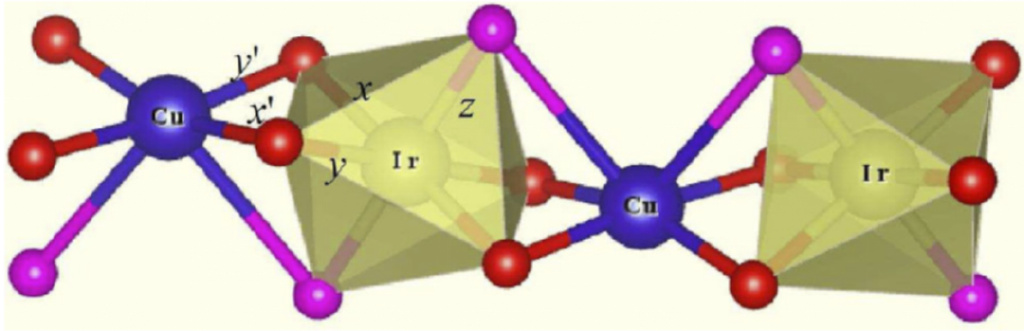

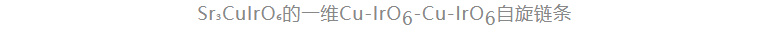

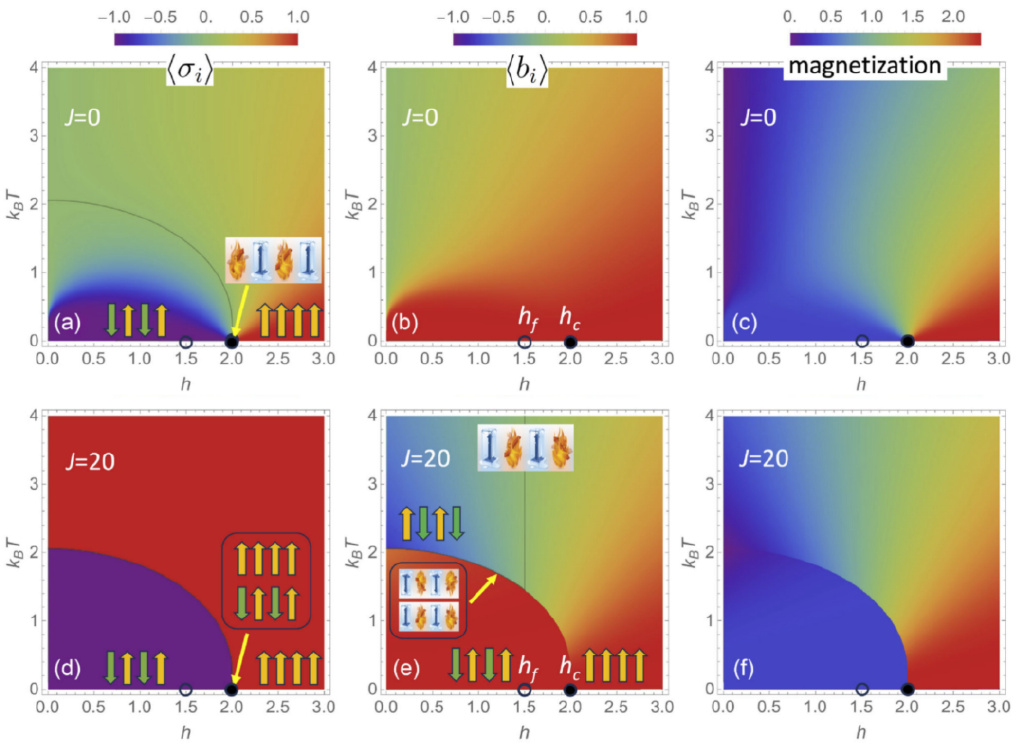

但是,來自美國布魯克海文國家實驗室的物理學家尹偉國和阿列克謝·茨維利克并不這么認為,他們從理論上證明:在極其狹窄的溫度區間內,一維體系有限溫度下的相變可以被外磁場所驅動,并且找到了實驗材料對象Sr?CuIrO?。它兼具自旋無序的3d原子銅(Cu),和自旋有序的5d原子銥(Ir)。兩者的自旋狀態是一種冷熱分明的“冰火兩重天”,較輕的元素銅是躁動無序的“火”,較重的元素銥是井然有序的“冰”,各占一半一半,所以確切說是“半火半冰”的狀態。而且對應的鏡像態“半冰半火”也可以通過一種近乎躍遷式的陡變而出現,即僅發生在一個極其狹窄的有限溫度窗口,借助外磁場的作用會有一系列復雜的相圖。這個研究從理論和實驗上證明,在通常認為不可能發生相變的一維自旋量子系統中,其實存在隱形相變。

“半火半冰”自旋量子組態

“半冰半火”自旋量子組態

研究人員最早在2012年,利用共振非彈性X射線散射手段,發現了Sr?CuIrO?的激發態出現了三個不同能級,但即便考慮強自旋-軌道耦合極限下這也不太可能出現。2013年,他們提出了一種可能解釋,就是自旋組態發生了混合,換句話說,就是Cu的較小磁矩和Ir的較強磁矩有很強的互動。此時,自旋平行的鐵磁性相互作用極大地受到了自旋反平行的反鐵磁超交換作用的影響,導致Cu自旋處于無序狀態,而Ir自旋處于有序狀態。到2016年,他們正式命名這種狀態為“半火半冰”,并在2024年連發四篇論文,解釋了這一現象的物理機制。

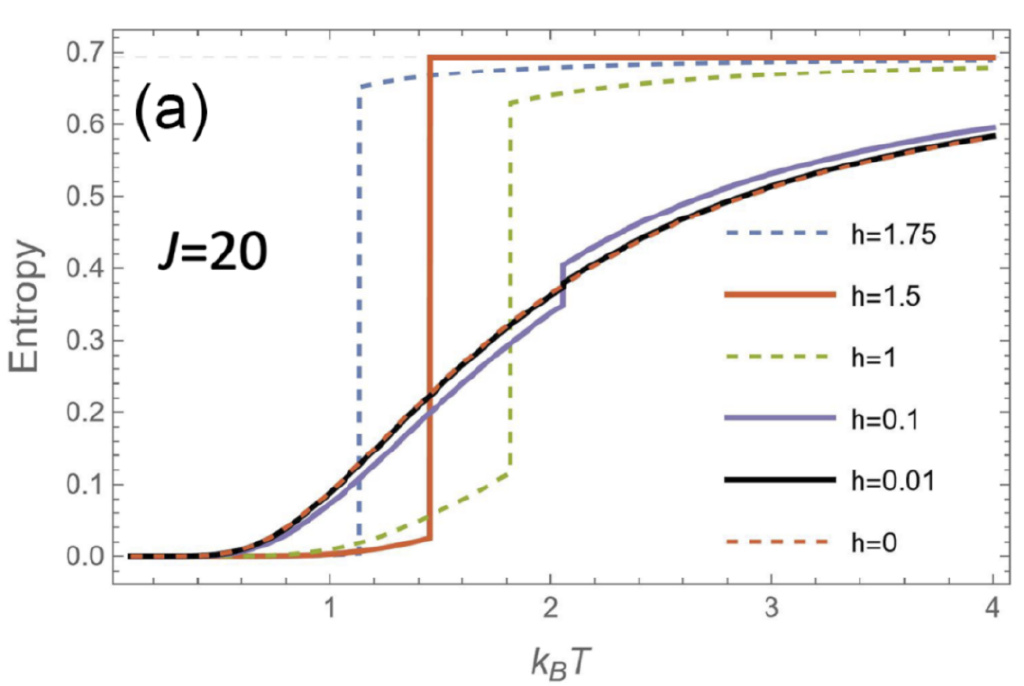

他們認為,“半冰半火”與“半火半冰”是互為鏡像的孿生態,一個出現在零溫下磁場誘導的極限點,另一個隱藏在有限溫的極小窗口內。而且只需微調溫度或磁場,這兩者就可以互相切換,切換過程會導致系統的熵發生劇烈的變化。

自旋組態的“冰火兩重天”相圖

自旋組態的“冰火兩重天”相變過程

自旋組態的“冰與火”相變過程的熵躍變

正是因為這個體系,相變窗口極窄和熵的劇烈變化,意味著可能用于磁制冷材料和自旋“量子開關”,前者在自旋組態切換過程中可以吸收或放出大量的熱,后者則利用不同自旋組態構造出自旋世界的“0”和“1”量子比特,或許可以用“自旋拓撲比特”來形容。研究人員認為,“部分冰加部分火”的自旋量子組態在其他的一些反鐵磁體和氣體晶格也可能存在,因為它們同樣適用于一維伊辛模型。甚至可以擴展到大腦神經網絡的這個研究中,去探討大腦如何處理量子信息的問題。

接下來,研究人員希望把這套理論,擴展到有量子漲落的系統中,讓“冰與火之歌”幫助我們實現可調控且快速響應的信息處理單元,帶來新一輪的信息革命。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸