一、 名詞解釋

地層(Stratum):具有某種共同特征或屬性的巖層或巖體,以明顯界面經研究后推論的某種解釋性界面與相鄰的巖層或巖體相區分。

巖層:層狀巖石,包括沉積巖、火山巖、侵入巖、變質巖。

巖層特征:指的是巖石的顏色、結構、構造、成分及厚度、接觸關系等具體物質的特征和變化,是客觀存在的,不因人的認識而改變。

屬性:人們根據特征分析推斷出的巖層形成的時間、環境、成因及分布規律,可因人的認識而改變。

地層學(stratigraphy):研究地層的科學,是地質學中最古老的學科,是地質科學的重要基礎學科。主要是研究構成地殼的層狀或似層狀巖石體的特征和屬性,并將它們劃分為不同類型和級別的地層單位,進而確定各地層單位之間的空間關系、時間關系及分布規律。地球上的所有巖石,都可歸入地層學的研究范疇。

整合接觸(conformity):連續沉積的地層,反映沉積區持續下降接受沉積的過程。(整合接觸的上下地層時代連續,產狀一致)

沉積間斷:沉積過程中曾經有過一段時間沉積作用停止,但是沒有發生明顯的大陸侵蝕作用,之后再接受沉積。(由于上下地層的巖性變化不一定明顯,所以歸為整合接觸)

間斷面:間斷沉積的上、下地層之間的接觸面。

不整合接觸(unconformity):沉積區上升變為剝蝕區,發生沉積間斷,先形成的地層遭受風化剝蝕,之后該區域再下降形成新的沉積后,新、老地層之間隔著一個侵蝕面,造成不整合接觸,反映地殼運動的過程中,運動狀態發生明顯的變化。(不整合接觸的上下地層時代不連續,產狀可能不一致)

平行不整合(parallel unconformity)/假整合:新、老地層的時代不連續,但是產狀一致。

似整合:缺少明顯侵蝕面的平行不整合。(可以通過化石研究或同位素年齡測定來判斷)

角度不整合(angular unconformity):下伏地層沉積后,沉積區發生褶皺,使得下伏地層褶皺變形,之后再下降沉積,造成上、下地層時代不連續,產狀不一致。

(位于西卡角的赫頓“角度不整合面”,3.45億年前的泥盆紀老紅砂巖覆蓋在4.25億年前的志留紀硬砂巖上——wiki)

**異巖不整合/非整合:**沉積巖與巖漿巖/變質巖相接觸。(常歸入角度不整合)

不整合面/地殼運動面:不整合接觸的新、老地層之間的接觸面。

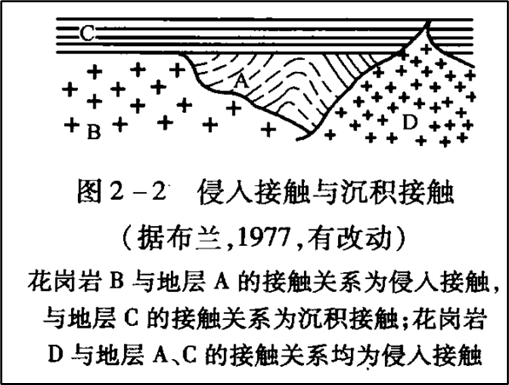

侵入接觸:侵入巖體與圍巖之間的接觸關系。(被巖漿侵入,巖漿巖體切割,穿插圍巖)

沉積接觸:早期形成的巖漿巖體露出體表遭受風化剝蝕,之后地殼下降,在巖漿巖體之上又形成沉積巖,造成上覆沉積巖和下伏巖漿巖體之間的沉積接觸。

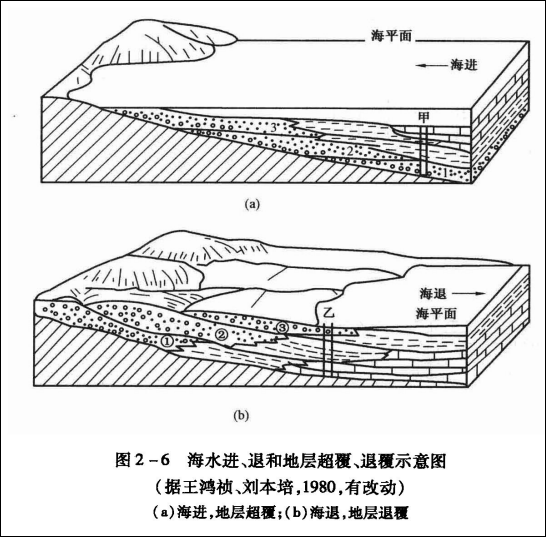

水進:海岸線向陸地推進,水體分布范圍擴大。

超覆(onlap):水進過程中,空間分布上新沉積地層的分布范圍超過了下伏較老地層的分布范圍。

超覆區:新地層超過老地層分布范圍的地帶。

超覆不整合:新地層可以直接覆蓋在盆地邊緣的侵蝕帶上,其間缺失部分地層。

水退:海岸線向海洋方向推進,水體分布范圍縮小。

退覆(offlap):水退過程中,空間分布上新沉積地層的分布范圍小于下伏地層的分布范圍。

退覆區:較新地層未覆蓋的地區。

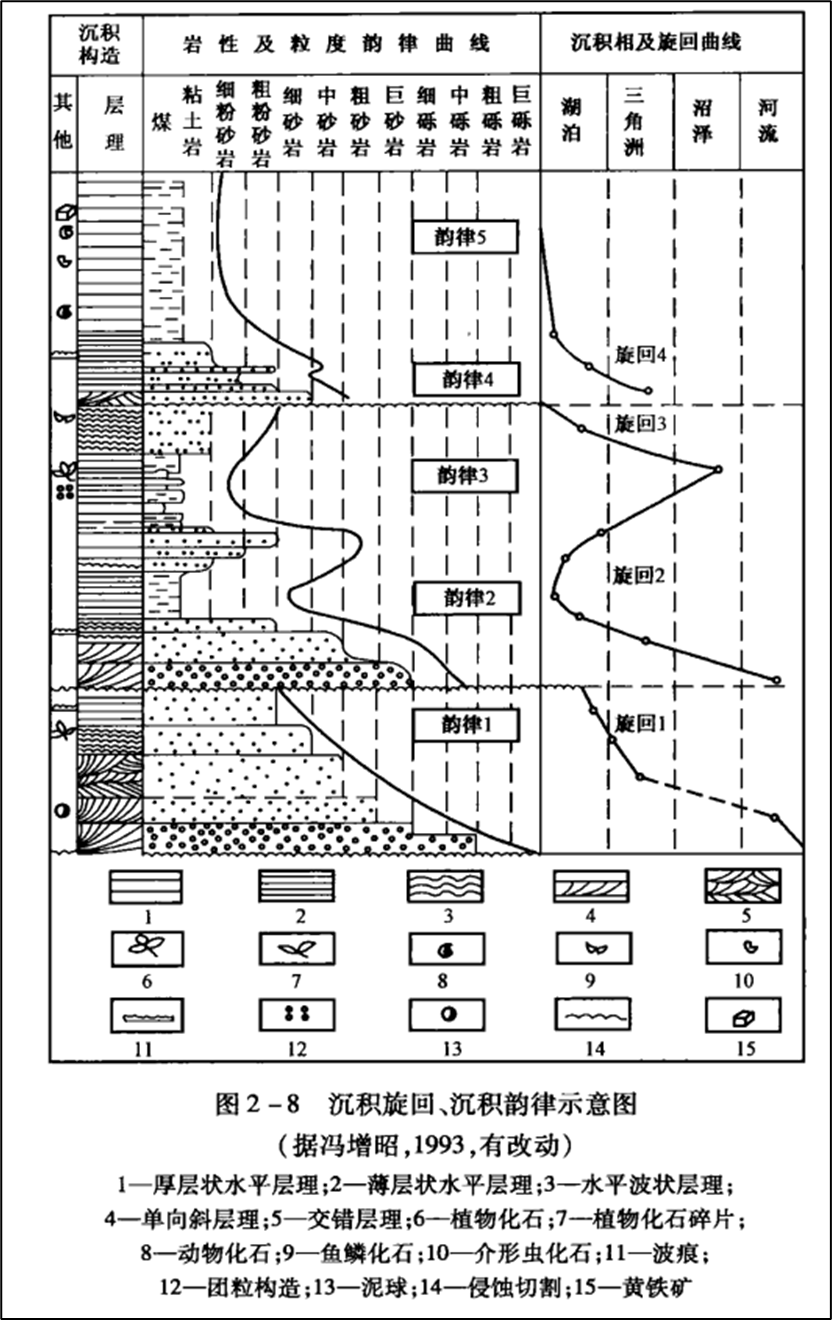

沉積旋回和沉積韻律:成因上有聯系的地層的巖性或巖石組合等特征按一定的生成順序在剖面上規律疊覆的現象。

正旋回:水進導致淺水相變為深水相的水進序列,從下到上,粒度逐漸變細。

反旋回:水退導致深水相變為淺水相的水退序列,從下到上,粒度逐漸變粗。

地層層序:地層形成的先后順序。

相對地質年齡(relative age):反映巖石、地層層序及地質事件先后順序的時間。

絕對地質年齡(Isotopic age):又叫同位素地質年齡,是利用巖石礦物中放射性同位素的蛻變規律借助儀器測算出來的巖石礦物的年齡。

化石層序律(law of faunal succession):生物的進化過程不可逆,不同時代的地層含有不同的化石群,同一時代的地層含有同時代的化石或化石組合。

原生年齡:根據未變質的巖石或礦物測定的年齡,一般可代表地層形成的年齡。

變質年齡:也稱為再生年齡,代表最早一次變質作用時間。

改造年齡:代表后期的變質作用對變質巖再改造的時間,為研究區域地質發展史提供資料。

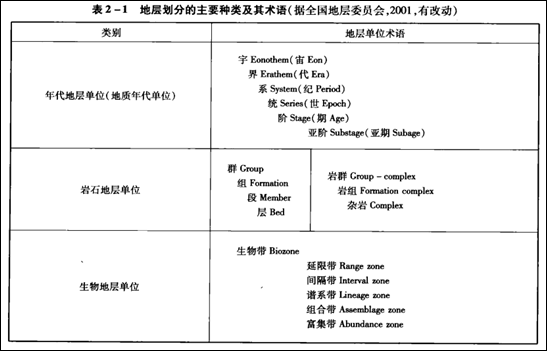

地層劃分(subdivision):理清地層縱向變化規律的基礎上,按照有機界和無機界的發展階段,根據地層的各種特征和屬性,把地層剖面劃分為不同類型、不同級別的地層單位。

地層單位(stratigraphic):根據巖石的任一特征或屬性劃分,能夠被識別的一個獨立的特定巖石體或巖石體的自然組合。

地層系統:組成地層層序的各種地層單位及地層單位之間的級別關系。

地層對比(stratigraphic correlation):把不同剖面劃分的地層單位進行比較,比較它們的特征或屬性是否相當,從而了解其相互關系及分布規律。

年代地層單位:特定的地質時間間隔內形成的層狀或非層狀的巖石體。

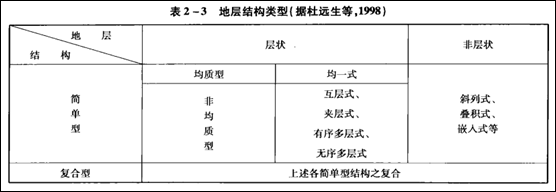

均質型結構:地層由一種單一的巖層構成。

互層式結構:地層由兩種類型巖層交互形成。

夾層式結構:地層以一種巖層類型為主,間夾另一種巖層類型。

無序多層式結構:地層由多種巖層類型組成,無一定的組合規律。

有序多層式結構:地層由三種或更多巖層類型有規律地組合在一起。

基本層序:沉積地層縱向序列中某種規律疊覆出現的巖層組合,層序內部是連續的,常常有旋回。

標志層:地層剖面中的一些特殊層位,它們具有特征明顯、厚度不大、層位穩定、分布范圍廣、容易識別等特點,可以作為地層劃分對比的標志。

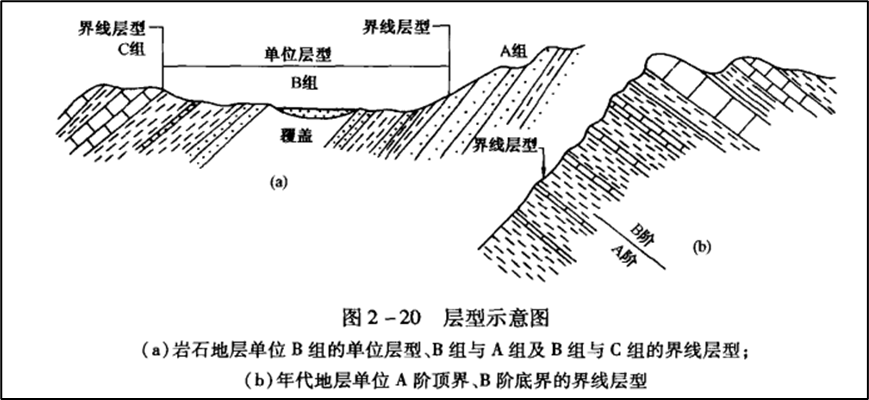

層型(stratotype):一個已經命名的地層單位或地層界線的原始或后來被指定作為對比標準的地層剖面或界線。

單位層型(Unit-stratotype):說明和識別一個地層單位的標準。

界線層型(Boundary-stratotype):識別地質界線的一個特殊巖層序列中的一個特殊點。(巖石地層單位一般用單位層型,年代地質單位一般用界線層型)

GSSP(金釘子):全球層型剖面和層型點。

GSSA:全球標準地層年齡。

標準剖面(standard section):根據層型在其他地區選定的,可以作為某一地區地層劃分對比標準的典型剖面。

地層區劃(stratigraphic regionalization):通過地層劃分對比,建立各個地區的地層系統,比較各個地區地層發育的特點,找出其共性和特性,闡明原因,劃分出各個不同地層區域。

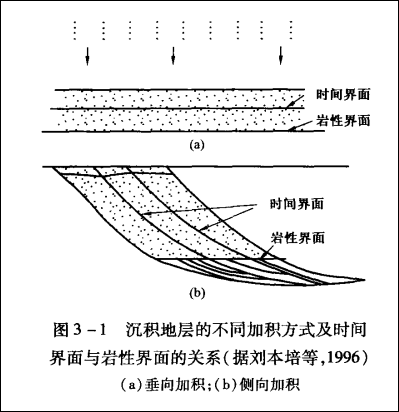

縱向堆積作用(vertical accumulation):也叫垂向加積,指由于重力作用沉積物自上而下降落依次沉積在盆地底部的過程,其地層時間界面水平或近水平,與巖性界面平行。

橫向堆積作用(lateral accumulation):也叫側向加積作用,指碎屑顆粒在搬運過程中沿著搬運方向移動,隨著搬運介質的能量衰減而沉積下來,其地層時間界面傾斜,與巖性界面相交,具有穿時性。

生物筑積作用:是生物礁地層形成的一種特殊方式,主要受海平面變化、生物礁增長速度等因素控制,生物筑積作用形成的地層通常呈現丘狀隆起。

旋回沉積作用:沉積環境變遷或沉積方式改變都可能導致地層的沉積單元發生有規律的疊覆,從而形成沉積旋回。

沉積相:沉積環境及該環境中形成的巖石及生物等沉積特征的綜合。

相分析:根據地層的各種特征來推斷地層的形成環境。

相變:沉積相在橫向上或縱向上的變化。

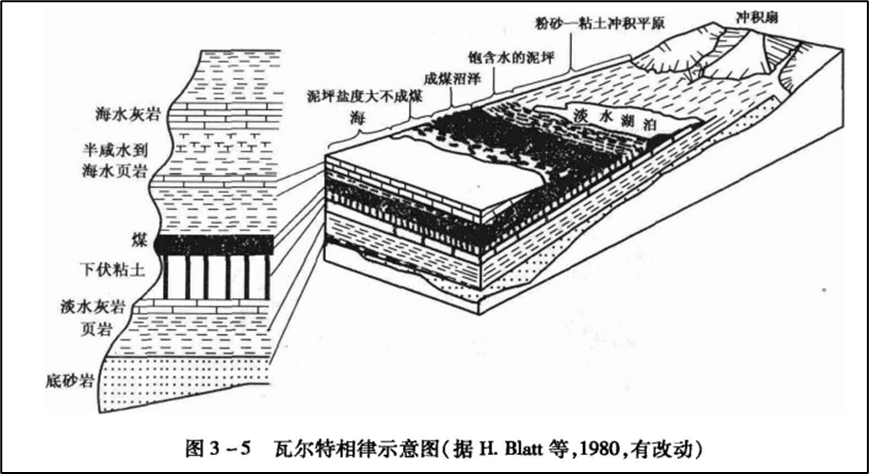

瓦爾特定律:只有那些彼此毗鄰的相和相區,才能原生地重疊在一起。

相模式:以相序遞變規律為基礎,以現代沉積環境和沉積特征的研究為依據,從大量的研究實例中,對沉積相的發育和演化加以高度的概括,歸納出帶有普遍意義的沉積相空間組合。

相標志:能夠反映沉積環境的沉積特征。

波痕:流水、波浪或風作用于非粘性沉積物表面留下的波狀起伏痕跡,常見于流水、風或波浪可及的沉積物表面。

沖刷痕:沉積物中粗粒物質在下伏沉積物頂面刻劃出的各種痕跡,是重力流沉積常見的沉積構造。

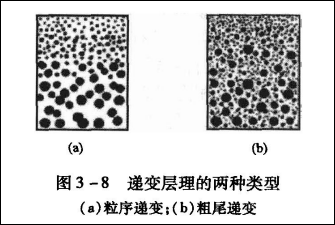

粒序遞變:沉積顆粒向上逐漸變細,下部不含細粒物質,一般認為是沉積五在水流速度和強度逐漸降低的情況下沉積而成的。

粗尾遞變:層內細粒物質作為基質從下到上都有分布,但粗粒物質向上減少或變細,一般認為是由懸浮體中大小不等的顆粒在流速降低時因重力分異整體堆積而成,在濁積巖中常見。

鳥眼構造:石灰巖或白云巖中大小在1mm左右的蠕蟲狀等形狀不規則的礦物充填體,一般認為形成于潮坪環境,由藻類腐解留下孔隙或起泡,經亮晶方解石或石膏等充填而成。

遺跡化石:生物在未固結的沉積物表面活動留下的各種痕跡。

疊層石:藍藻等生物分泌粘液粘結細粒沉積物形成的一種生物沉積構造。

指相化石:能夠指示沉積環境特征的古生物化石。

殘積相(風化殼):由于地殼上升,先成的巖石露出地表,經長期風化剝蝕,不穩定物質被破壞,只剩下穩定礦物質殘留在原地,形成殘積物,在生物發育區,殘積物頂部還發育土壤,在地表構成的薄殼稱為風化殼。

風化殼:經過風化作用之后,仍然殘留在原母巖之上的風化產物。

古風化殼:風化殼被上覆地層覆蓋。

山麓-洪積相:當河流流出出口時,河床坡度急劇變緩,流速驟減,沉積物迅速在山麓地帶堆積下來,形成巨厚的扇狀沉積體。

天然堤:洪水期河水攜帶的物質沿著河岸堆積而成的平行河床的堤岸,在曲流河的凹岸較發育。

決口扇:洪水沖溢天然堤形成的,平面上是扇狀、剖面上常表現未透鏡狀。

牛軛湖:彎曲河道的截彎取直留下來的廢棄河道,主要是粉砂和富含有機質的暗色粘土沉積。

Photo: NPS, public domain.

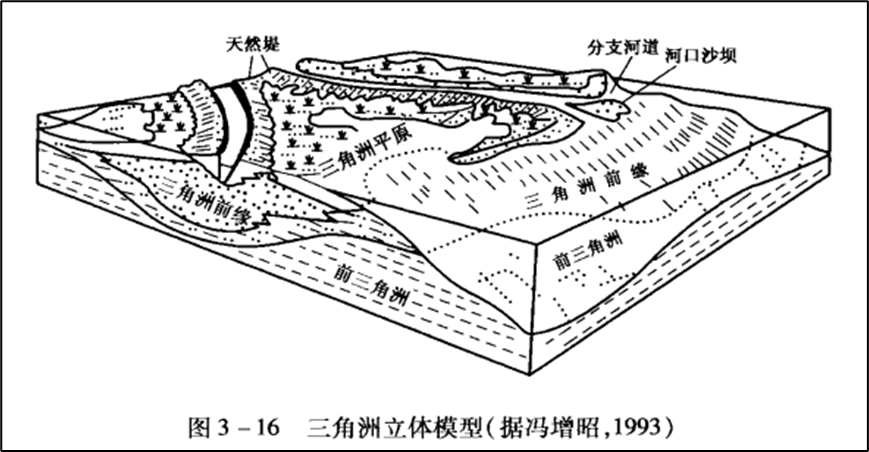

三角洲:河流入湖或入海的河口處,由于水流分散,流速降低,河流攜帶的碎屑物質在河口處堆積下來形成尖頂朝向陸地的近三角形沉積體。

沼澤:大陸常年積水,植物大量繁盛并有泥炭堆積的地方。

冰川相:發育于寒冷氣候區,由冰川裹挾的碎屑物質在搬運過程中或者在冰融區堆積而成。

無障壁海岸:海岸和廣海之間無障壁島、沙壩、生物礁等障壁地形,波浪作用明顯。

后濱(backshore):位于潮上帶,沉積具水平層理的砂,風暴期在后濱與海岸沙丘的界限附近因水流分選可以重礦物富集形成砂礦。

前濱(foreshore):位于平均高潮線和平均低潮線之間的潮間帶,以中砂沉積為主。

臨濱(shoreface):位于平均低潮線至波基面之間的潮下帶,常發育延安沙壩。

濁流:一種有水、泥、砂等近于均勻混合的、湍流支撐的重力流。

障壁島:在砂質海岸帶,由于波浪作用,砂質平行海岸堆積形成水下沙壩,露出地面。

潟湖:被障壁島與廣海隔絕或半隔絕的淺水盆地。

古地理圖:用簡明的圖例將巖相古地理研究的成過表示在一定比例尺的地理底圖上。

沉積組合(Sedimentary association):又叫沉積建造,指一定地質時期能夠形成的能夠反映沉積過程種主要沉積環境的沉積共生綜合體。

地槽:狹長的構造活動帶。

地臺:面積廣大的相對穩定區,通常構成大陸的核心。

古地臺:形成于寒武紀以前褶皺基底之上的地臺。

板塊:巖石圈被各種類型的構造活動帶分割成若干薄板狀塊體。

地縫合線(suture):巨大且復雜的地殼碰撞結合帶,是不同板塊碰撞和俯沖消減作用下的直接證據。

蛇綠巖套(ophiotite suite):由代表洋殼組分的超基性-基性巖(橄欖巖、蛇綠巖、輝長巖)、枕狀玄武巖和遠洋沉積(放射蟲硅質巖、軟泥等)組成的共生綜合體。

混雜堆積(melange):海溝俯沖帶的典型產物,既有一系列逆沖斷裂切碎和退覆上來的洋殼或陸殼殘片,又有因板塊俯沖而刮下來的濁流、遠洋沉積物及淺水區崩塌下來的先成地層的外來巖塊。

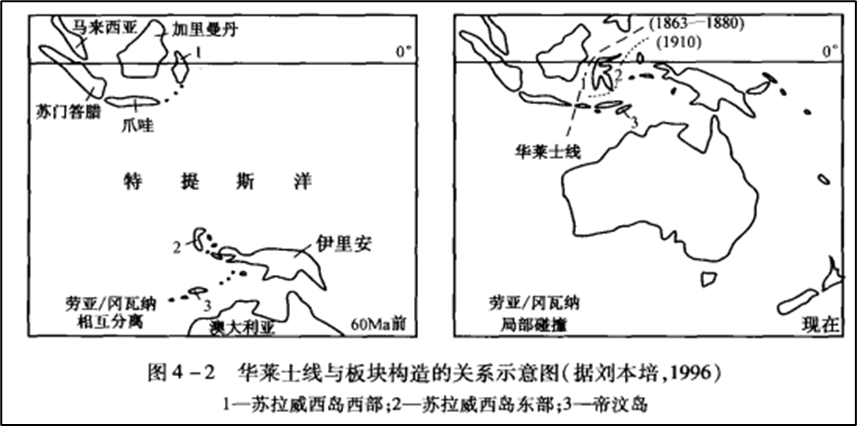

華萊士線:以現代陸生動物為例,存在于亞洲與大洋洲之間,該線西側的sunda動物群有狐、猴、鹿等,屬亞洲大陸南部的東洋界大區,該側東部出現有袋類、極樂鳥等特殊動物群屬于大洋州界大區。

極移軌跡:某一大陸不同地質時期古地磁位置的聯想,可以代表該大陸古磁極移動的路線。

被動大陸邊緣:大西洋型,其邊緣沒有洋殼俯沖帶,不存在島弧-海溝體系。

活動大陸邊緣:太平洋型,其邊緣有洋殼俯沖帶,洋殼俯沖形成島弧-海溝體系。

巖石地層學:根據地層的巖石性質進行地層研究,通常要逐層研究工區地層的巖性、測量各層的厚度、并繪制地層剖面圖,再按不同的巖性或巖石組合將地層剖面劃分為不同類型或級別的地層單位。

二、 填空

地層三定律:地層疊覆律(principle of superposition)、原始側向連續律(principle of original lateral continuity)和原始水平律(principle of original horizontality)。

在地層剖面圖和地層表中,角度不整合用波浪線表示,平行不整合用虛線表示。

地質年齡分為:相對地質年齡和絕對地質年齡。

同位素年齡分為:原生年齡、變質年齡、改造年齡。

兩大地層系統:時間(年代)地層單位系統和巖石地層單位系統。

形成年代地層單位的時間間隔稱為地質年代單位,如形成古近系的時間單位是古近紀。

非層狀地層:斜列式、疊積式、嵌入式等。

層狀延伸的地層:均質型和非均質型。

非均質型結構:互層式、夾層式、有序多層、無序多層等。

《中國地層指南》將巖石地層單位分為正式、非正式和特殊巖石地層單位。

常見的層型有單位層型和界線層型。

層型可以分為正層型、副層型、選層型、新層型、次層型等類型。

根據成因,旋回沉積作用可以分為不同的類型,例如生物筑積作用等沉積體自身作用為主的旋回沉積作用、曲流河的側向加積作用、三角洲等由于沉積盆地內環境單元變遷形成的旋回沉積作用。

遞變層理主要有粒序遞變和粗尾遞變兩種類型。

常見的準同生變形構造:負載構造、包卷層理、滑塌構造等。

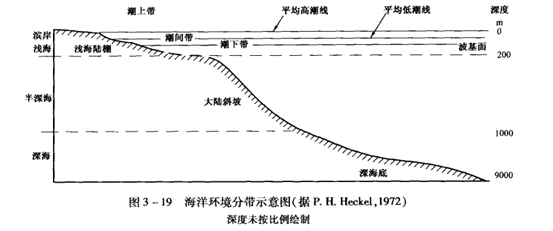

地表的沉積環境以海平面為準分為三大類:大陸環境、海洋環境、過渡環境,據此沉積相分為海相組、陸相組和過渡相組。

影響陸相組沉積的主要因素是地勢和氣候。

**沖積扇(洪擊扇)**由山口向外分為扇根、扇中、扇緣三個壓相。(扇根主要是泥石流和篩余沉積的礫巖、砂巖及河道沉積的礫巖,單層厚度大,粒度粗;扇中主要是辮狀河道的砂、礫沉積;扇緣主要是洪水漫流沉積的砂、粉砂和泥)

根據沉積環境及沉積物特征,河流相可以分為河床、堤岸、河漫及牛軛湖四個亞相。

根據水深及沉積物特點,淡水湖泊沉積一般分為湖泊三角洲、濱湖、淺湖、半深湖、深湖及湖泊重力流等亞相。

海相組沉積可以分為濱岸相、淺海陸棚相、半深海相和深海等環境。

根據有無障壁地形,海岸帶可以分為無障壁海岸和障壁海岸兩類。

海岸相可以分為海岸沙丘、后濱、前濱、臨濱四個亞相。

淺海陸棚可以分為過渡帶和濱外陸棚兩個亞相。

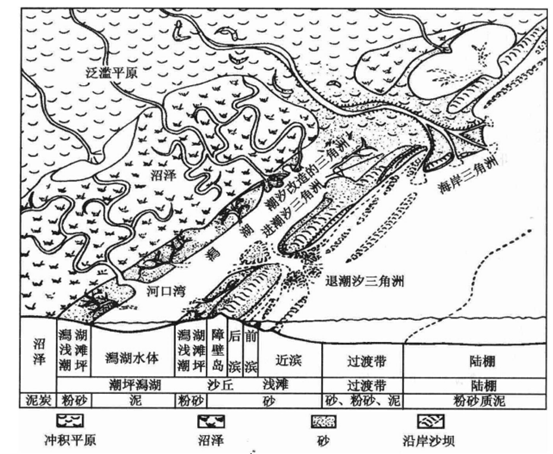

三角洲分為河控、浪控、潮控三類,浪控和潮控都是破壞性三角洲。

三角洲平原主要由分支河道、天然堤、決口扇、沼澤、淡水湖泊微相構成。

一般以新近紀為界,把構造運動分為新構造運動和古構造運動。

根據地殼的構造活動程度,一般將構造環境分為相對穩定和活動兩大類型,相應的各種沉積組合也概括歸納為穩定類型和活動類型兩大類。

根據全球性的威爾遜旋回和造山帶旋回,可以劃分構造旋回和構造階段。

三、 解答

不整合接觸的識別標志有哪些?

①地層自然記錄不連續,有突變、間斷或缺失。(識別標志:生物化石群突變;巖石的成分、顏色、構造、結構等巖性及巖石類型和巖相突變;上、下兩套巖層的變質程度不同,屬于不同的變質帶或變質相;巖石的地球物理性質突變等。)

②侵蝕及古陸表面的證據,如殘積礦物、古風化殼、底礫巖、古土壤、古侵蝕面等。

③上、下地層的產狀、褶皺等構造類型、構造線走向等構造特征不一致,一般來說,下伏巖層的構造相對復雜。

沉積旋回和沉積韻律的不同和相同之處?

①沉積旋回(cycle)可以由地殼升降、氣候冷暖變化或海平面升降等造成,其厚度及分布范圍較大

②沉積韻律(rhythm)一般是指局部地區小規模的巖性按一定生成順序規律疊覆的現象。

③沉積旋回和沉積韻律都是沉積環境和構造環境分析乃至成礦條件分析的重要依據,是劃分對比地層的重要標志。

④沉積旋回和沉積韻律都是指成因上有聯系的地層的巖性或巖石組合等特征按一定的生成順序在剖面上規律疊覆的現象。

如何確定相對地質年齡和地層層序?

關鍵:判斷各巖層的頂、底面

①根據地層層序律確定

②根據古生物化石確定

③根據巖石的結構、構造等巖性特征確定

④根據接觸關系推斷

⑤根據切割律和包含原理確定

⑥根據沉積序列等標志確定

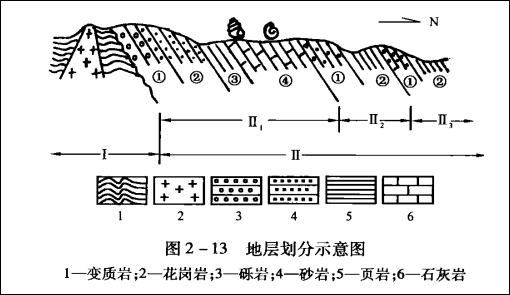

簡單解釋下圖地層劃分的依據

該區域被一個明顯的不整合面所分隔,所以可以將該剖面劃分為兩大地層單位Ⅰ和Ⅱ。其中Ⅰ是一套構造復雜的變質巖和巖漿巖,Ⅱ是一套單斜沉積巖層。Ⅱ按照沉積旋回劃分三個次一級的地層單位Ⅱ1、Ⅱ2和Ⅱ3,它們又按照巖性劃分為更次一級的地層單位,如Ⅱ1①、Ⅱ1②等,同時還可以根據不同的化石部分將上部和下部劃分開。

年代地層單位的劃分依據?

年代地層單位是指特定的地質時間間隔內形成的層狀或非層狀的巖石體。

年代地層劃分是按照形成時間把地層剖面劃分為不同的地層單位。

①宇(Eonothem):是最大的年代地層單位,與地質時間單位的宙(Eon)相對應,它主要是根據生命物質的存在方式劃分。

②界(Erathem):與地質時間單位的代(Era)對應,它主要是根據生物界發展的總體面貌及地殼演化的階段劃分的,如新生代的生物界以被子植物、哺乳動物及更新的海洋無脊椎動物為特色,對應喜馬拉雅階段。

③系(System):與地質時間單位的紀(Period)對應,是界的一部分,它主要根據生物發展的階段性劃分,如泥盆紀稱為“魚類的時代”、寒武紀稱為“三葉蟲的時代”。

④統(Series):與地質時間單位世(Epoch)對應,新生代的統是按照地層化石中延續至今的生物所占百分數劃分的。

⑤階(Stage):是年代地層單位的基本單位,對應地質年代單位的期(Age),是統的再分。

巖石地層單位的劃分依據?

巖石地層單位的劃分是以客觀存在的巖性特征為主要依據劃分的。

《中國地層指南》將巖石地層單位分為正式、非正式和特殊巖石地層單位。

1. 正式巖石地層單位分為群、組、段、層四段

① 群(Group):最高一級的巖石地層單位,可以由若干個巖石特征基本一致的組聯合構成。群的頂、底面常常為不整合面或巖性突變面。

②組(Formation):巖石地層單位系統的基本單位,通常是由一種基本層序構成,也可以由有聯系的兩三種基本層序構成。構成組的基本層序可以是旋回性的,也可以是非旋回型的均質層或隨機夾層的地層。

③段(Member):組內次一級的巖石地層單位,常以組內明顯的地層結構、巖性、成因等特征的差別來劃分,其上、下巖性差異必須明顯或是旋回性的地層,

④層(Bed):是最小一級的巖石地層單位,由特征明顯不同于相鄰巖層的地層構成,可以是單層也可以是緊挨在一起的巖性相似的幾個單層聯合構成。

2. 非正式和特殊巖石地層單位

非正式巖石地層單位是為某些特殊需要而提出的無需命名的巖石體,如含水層、煤層、油砂等。

特殊巖石地層單位主要是巖石經受強烈的后期構造變動、變質作用、巖漿作用等影響后行形成的巖石體,如混雜巖、蛇綠巖、滑塌巖、構造巖等。特殊巖層地層單位的頂底界線一般是斷層界限或受斷層該找的不整合界限。

生物地層單位的劃分依據?

生物地層單位是根據地層中的生物化石特征劃分地層,它的基本單位是生物地層帶,簡稱生物帶。

①組合帶(Assemblage zone):三個以上生物分類單位整體上構成一個特殊的自然組合,可以由幾類生物化石構成,也可以由某一類生物化石的幾個屬種構成。組合帶的名稱取自化石組合種的兩個或多個具有明顯特征的分類單元。

②延限帶(Range zone):包括分類單位延限帶和共存延限帶兩種。分類單位延限帶表示一個分類單元;共存延限帶是兩個或多個特定分類單位延限帶的共存部分所代表的地層體。

③富集帶(Abundance zone):指某類生物化石最繁盛的一段地層。

地層單位之間的關系?

1.巖石地層單位和年代地層單位

①兩者界限在局部可能一致。

②巖石地層單位都分布于一定的地區,是地方性的;而年代地層單位是按照時間階段建立的,具有全球性。

③巖石地層單位具有一定的巖石內容;年代地層單位有一定的形成時間,不受巖石特征的限制。

④巖石地層單位可以從任一時刻開始,任一時間結束,無固定的時間含義;年代地層單位與地質年代單位嚴格對應。

2.巖石地層單位與生物地層單位

①巖石地層單位與生物地層單位無一定的對應關系,二者的界限可以吻合,也可以相互穿越。

②巖石地層單位與生物地層單位都在一定的地質環境內形成,都可以反映沉積環境,但是劃分依據不同。

③生物地層單位可以指示相對地質年齡;生物地層單位的界限比巖石地層單位的界限更接近等時面。

3.年代地層單位與生物地層單位

①生物地層單位是物質性的,指含有某種化石的地層;年代地層單位是時間性的,指某生物生存的時間內的全部地層。

②生物地層單位與年代地層單位的界線常常一致。

③生物地層單位不能成系統,它是為年代地層系統服務的。

層型剖面和層型點的選擇條件有哪些?

①連續、無間斷、無明顯垂直相變的沉積序列,并具有一定的厚度;

②為遭受構造破壞或強烈的變質作用;

③具有保存完好、多樣化及分布范圍廣的化石;

④利于進行多學科綜合研究,以提供各方面的資料證據;

⑤地層路線方便,便于同行觀察研究。

地層區劃的作用有哪些?

①正確反映地區地層發育的總體特征,便于了解各地質時期地層沉積類型的空間展布及其在時間上的發展變化;

②編織各區域地層對比表,建立標準地層剖面,以便于同一規劃部署全國的地層工作,從而知道地層區測工作和成層礦產的勘探與開發;

③驗證構造單元的劃分,為區域地質發展史的研究提供依據;

④地層區劃是確定巖石地層單位“群”和“組”使用范圍的重要標準。

地層區劃的原則有哪些?

①地層發育的總特征;

②地層層序及接觸關系;

③巖性組合及厚度變化;

④巖漿活動、區域變質及剝蝕作用等情況;

⑤古生物組合及發育情況;

常見的相標志有哪些?

1.巖性標志

①顏色

淺色粘土巖有機質含量低,形成于淺水氧化環境;暗色粘土巖形成于沼澤和深湖等靜水或深水還原環境;含有鐵離子的礦物,紅色反映氧化環境,暗綠色反映還原環境。

②結構

沉積物的粒度、圓度、分選性等結構特征可以指示沉積環境,如圓度高,分選好,顆粒支撐雜基少反映牽引流沉積以及水動力較強環境。

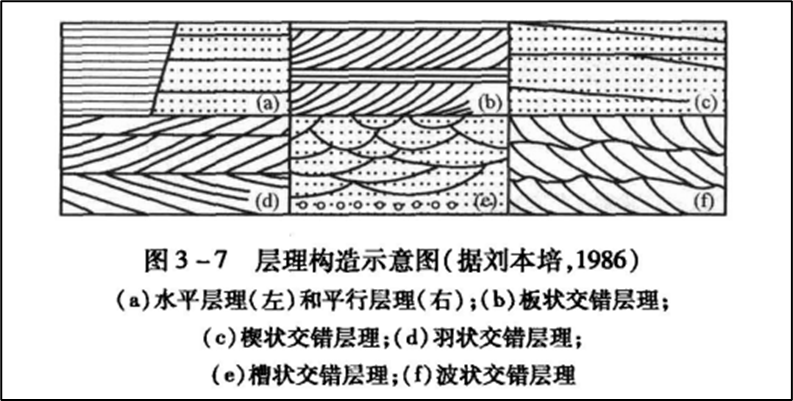

③構造

層面構造主要反映介質流動狀態的波痕、沖刷痕、壓刻痕及各種暴露痕跡;

層理構造主要是沉積物的顏色、成分、結構等沿垂向變化顯示出來的層狀構造,可以反映水動力特征和水流方向;

準同生變形構造有負載構造、包卷構造、滑塌構造等。在差異壓實及構造不穩定常導致上覆粗粒層下沉或下陷到下伏松軟沉積層中,形成負載構造;在原始陡斜的斜坡,沉積物下滑使原生層理變形造成滑塌構造;沉積物快速堆積、沉積物液化側向流動可使得原生層理變形揉皺形成包卷層理。

化學及生物成因構造常間于鳥眼構造、疊層構造、遺跡化石等。

④巖石組分及巖石類型

巖石中的穩定同位素、微量元素及有機組分的種類和含量等地球化學特征都可以作為相標志。

⑤巖性組合及旋回或韻律反映沉積環境

⑥其他標志

沉積物的橫向和縱向變化、沉積體的幾何形態等也可以指示沉積環境,根據地震相也可以推測地層的沉積相。

2.古生物化石

根據化石推斷環境常常使用將今論古和形態功能分析法。

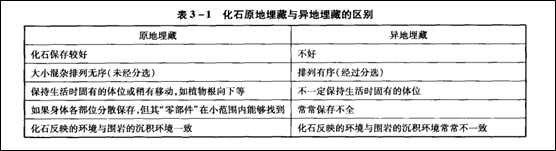

古生物化石在相分析中的應用:①推斷海陸等古地理環境,陸生動植物及淡水軟體動物、淡水介形蟲、淡水藻類等生物反映大陸環境;放射蟲、古杯、珊瑚、層孔蟲、腕足、三葉蟲、海百合、筆石等生物反映海洋環境;竹節蟲、放射蟲等單調的浮游生物化石組合指示遠洋環境;②恢復古溫度,如冷水中的有孔蟲個體較大,生活在熱帶水域中的有孔蟲個體較小;③恢復古鹽度,如珊瑚、菊石、腕足等狹鹽性生物可以指示鹽度正常的海水;④推斷水體情況,如化石保存完好反映水體平靜、原地埋藏,化石破碎則說明水體動蕩。

河流相的沉積特點有哪些?

①由兩大層序構成,下部層序為河道沉積,主要是河流中的推移載荷側向加積的產物,包括滯留、心灘或邊灘沉積;上部層序為泛濫沉積,包括堤岸和河漫亞相,主要是洪泛期懸浮物質垂向加積的產物。

②由于平原區河道頻繁遷移,河道與泛濫平原沉積交替,二元結構反復出現,形成河流沉積的間斷正韻律。

③韻律底部有沖刷面,可有交錯層理、平行層理、泥裂等暴露構造。

④泥巖常為紅色。

⑤可以含有陸生植物及少量淡水動物化石。

⑥砂體在平面上呈條帶狀,剖面上多為透鏡狀、板狀等。

湖泊相的沉積特點有哪些?

①由于從濱湖到深湖水動力逐漸減弱,所以湖泊沉積在平面上常呈環帶狀分布。

②湖泊相沉積物主要是粘土巖,其次是砂巖、粉砂巖,而礫巖少見,可見石灰巖、硅藻土、油頁巖等。

③分選好,湖盆向中心粒度通常由粗到細。

④從湖盆邊緣向湖心泥巖顏色由淺變深。

⑤由于不同季節入湖的河水流量、成分不同,所以湖泊沉積常常見季節紋層。

⑥保存較好的淡水雙殼類、腹足類、介形類等陸生生物化石。

⑦可以形成油頁巖,在一定物化條件下可形成油氣。

⑧湖泊沉積序列常是下部細粒沉積,上部較粗的濱岸沉積。

根據沉積物的厚度推斷沉積盆地的構造狀況,要考慮幾種情況?

①補償沉積是指盆地基底下降速度與沉積物堆積速度大體一致,使得盆地水深保持不變,沉積相無明顯變化,這種盆地稱為補償盆地,其沉積物厚度等于盆地基底的沉降幅度。

②非補償沉積是指盆地基底沉降速度大于沉積物堆積速度,沉積物不足以補償盆地的下降幅度,導致盆地水體加深,由淺水相變為深水相沉積。

③超補償沉積是指盆地基底下降速度小于沉積物的沉積速度,沉積物較粗。超補償沉積物源豐富,沉積物堆積厚度超過沉積區的沉陷幅度,從而使水體變淺,其沉積物以淤泥、沖積為主。

什么是威爾遜旋回?

威爾遜旋回是加拿大學者Wilson根據現代地表各海洋和大陸的研究,系統歸納了大陸板塊離合及洋盆氧化的多階段發展規模,他把洋盆演化分為六個階段

①胚胎期,在大陸板塊內部因伸展拉展而形成的大陸裂谷,如東非裂谷帶;

②幼年期,陸殼繼續開裂,開始出現狹窄的海槽,局部出現洋殼,如紅海;

③成熟期,大洋中脊向兩側不斷擴張,海洋邊緣尚未出現俯沖消減現象,所以大洋迅速擴大,如大西洋;

④衰退期,大洋中脊繼續擴張增生,但是大洋邊緣一側或兩側出現消減現象,使海洋漸趨萎縮,面積縮小,如太平洋;

⑤殘余洋盆期,隨著洋殼海域的縮小,兩側陸殼相互通近,期間僅殘留小型洋殼盆地,如地中海;

⑥消亡期,隨著大陸板塊的拼合碰撞,洋盆最終閉合,海域消失,轉化為高峻山系,沿碰撞帶(古縫合線)可殘留洋殼殘片(蛇綠巖套),如阿爾卑斯-喜馬拉雅造山帶。

巖石地層學常用的方法有什么?

①巖性法

在地層剖面中,沉積巖巖性的垂向變化意味著古地理環境隨時間的推移而改變。在一定的范圍內,相應的層段是同一盆地同一環境的沉積,具有相似的巖性及巖石組合,因此可根據巖性特征劃分對比地層。

②標志層學

穩定沉積層多是在盆地均勻下沉、水域最廣時的較深水環境下形成的,因為此時的沉積物分布范圍最廣,巖性和厚度較穩定,如湖泊沉積的黑色頁巖等。若一個單層的特征不夠明顯,可以選擇具有某種特征的多個連續沉積層的自然組合作為復合標志層。

③沉積旋回法

不同的地層結構類型是不同沉積階段、不同沉積環境的產物,多種巖層規律組合而成的有序多層式結構形成的各種旋回序列是地殼不同發展階段的自然產物。在一定的范圍內,同一地層形成條件基本相同或相似,形成相同或相似的沉積旋回。

④接觸關系法

⑤地球物理法

巖石地層學方法劃分對比地層應該注意的問題

①由于巖石地層單位有穿時性,所以同一巖石地層單位的形成時間并非到處一致,即巖石地層學方法進行的地層對比不是嚴格的時間對比。由于不同時期相似的沉積環境可形成相似的巖性,所以相似的巖性不一定是同時形成的,因此巖石特征不能作為年代地層對比的標志。

②由于同一時期不同地區有不同的沉積環境,形成不同的巖石特征,而不同沉積盆地不同時期可以有相似的沉積環境,形成相似的巖石特征。所以巖石地層學方法通常適用于同一沉積盆地小范圍的巖石地層對比,水體未曾連通的不同沉積盆地的地層,即使巖性相似,也不能用巖石地層學方法對比。

③巖石地層學方法對比地層要綜合考慮組成地層的巖石特征、巖石組合、地層結構及厚度、接觸關系等特征,還要注意上、下層位的巖石特點和不同地點的巖性及其相變規律。

④任何地層單位都是在一定的時間間隔內形成的,所以任何地層劃分對比都不能擺脫時間的限制。而巖石地層學方法只能說明地層的相對新老,不能確切地說明地層時代,所以在巖石地層劃分的基礎上,必須尋找地層剖面中的化石等地質年代標志,以便大致確定各巖石地層單位的形成時間,尤其是在構造變動復雜的地區,巖石地層學方法必須與同位素地層學、生物地層學等方法結合起來。

⑤A.每次地殼運動的表現形式、劇烈程度、持續時間和影響范圍各不相同,所以每個不整合在地層劃分對比上的意義也有差異。B.不整合面是大陸侵蝕面,侵蝕作用進行的時間長短在不同地區不一定相同,侵蝕作用進行的程度不僅與侵蝕時間長短有關,還與下伏地層的構造部位及巖性有關,所以下伏地層的頂面不一定到處都是同一層位。C.不整合面之上的地層是在水進過程中逐步形成的,所以上覆地層的底面在大范圍內也不可能到處等時。D.由于同一構造運動的高潮在時間、空間(橫向)上都是依次遞變、逐步“波及”的,因而不同構造帶或同一構造帶不同地區出現的構造運動面(不整合面)不等時。E.同一次地殼運動在不同地區的表現形式不同,可表現為不同的地層接觸關系。

⑥地球物理方法是從巖石地層學中衍生出來的,地球物理資料屬于間接資料,工作中應以巖心、古生物等直接資料為基礎。直接資料和間接資料互相補充,才能使地層劃分對比更為準確合理。尤其是側向加積的地層巖性變化較快,巖、電標志層常常難以追蹤,應將地質、測井和地震等資料結合起來,進行綜合分析。

來源: 公眾號:joy foy myself

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

一芳田自然科普

一芳田自然科普