蝙蝠作為夜行性、且飛行能力極強的哺乳動物,其遷徙行為長期以來一直是生態學和動物行為學研究的重要課題。為了深入了解蝙蝠的遷徙路徑、棲息地選擇以及它們對環境變化的響應,科學家們借助現代科技手段,采用了多種類型的追蹤器來進行精細化研究。這些技術提高了數據采集的精度與效率,也為蝙蝠保護提供了科學依據。

一只佩戴著發射器的蝙蝠。(攝影:Maarten Platteeuw)

無線電遙測技術是研究蝙蝠遷徙最早被廣泛應用的方法之一。這種方法通過在蝙蝠體表安裝微型無線電發射器,借助地面接收器或無人機系統進行實時追蹤。例如,在荷蘭北海地區的研究中,科學家通過設置密集的接收器網絡,不僅能夠高精度記錄蝙蝠的遷徙路徑,還能分析其在風力渦輪機附近的行為模式,從而評估碰撞風險。多點接收系統的引入使得蝙蝠的運動軌跡更加清晰,有效提升了研究的空間解析度。

隨著GPS技術的成熟,研究人員始嘗試使用微型GPS或GPS-GSM跟蹤器,以獲取更遠距離的蝙蝠遷徙數據。如,在對大夜蝠的研究中,科學家成功記錄了該物種從俄羅斯至歐洲的長達2515公里的單次遷徙行程。這類高精度定位系統尤其適用于研究遷徙距離遠、飛行路徑復雜的蝙蝠種類。由于設備重量的限制,這些技術通常僅適用于中大型的蝙蝠。

為了研究更廣泛種群的遷徙行為,科學家還研發了微型GPS標簽和內置多種傳感器的數據記錄器。這些設備能同步記錄溫度、光照強度和蝙蝠的活動水平,從而幫助科學家揭示如雄性灰蝙蝠在冬季的冬眠及短時飛行等行為模式。這類數據對分析蝙蝠在季節變換中的生理變化及能量策略具有重要意義。

除了直接追蹤技術外,聲學探測器、熱成像技術也在蝙蝠遷徙研究中發揮著不可替代的作用。聲學探測器通過分析蝙蝠發出的超聲波,建立聲學模型,并結合氣象數據預測蝙蝠的活動和遷徙趨勢。而熱成像技術則能在完全無光的條件下捕捉蝙蝠夜間活動的實時圖像,尤其適合于研究體型較小、飛行高度低的物種。

雷達技術近年來也被引入到蝙蝠研究領域。以色列的研究團隊開發的雷達算法,成功追蹤了蝙蝠群體的飛行路徑,為大尺度空間范圍內的遷徙研究提供了新的技術路徑。此外,隨著物聯網(IoT)技術的快速發展,科學家研發出輕至1.2克的IoT標簽,雖然其續航能力和數據傳輸仍有限,但為未來的小型蝙蝠個體追蹤研究打開了新的大門。

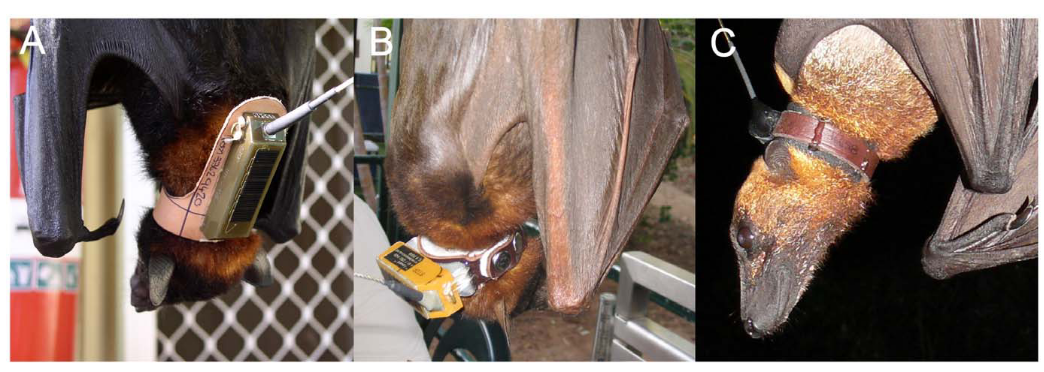

▲上圖:三種為蝙蝠設計的項圈示例。A是一個18克重的太陽能PTT佩戴在黑狐蝠(Pteropus alecto)頸部背側,位于肩胛骨之間并與脊柱軸線平行。B是一個12克重的太陽能PTT佩戴在小紅狐蝠(Pteropus scapulatus)頸部背側,并垂直于脊柱軸線。C是一個22克重的電池供電PTT佩戴在俾斯麥大狐蝠(Pteropus neohibernicus)頸部背側,并垂直于脊柱軸線。圖源:圖源:Smith, Craig S., et al.(2011) doi:10.1371/journal.pone.0014696.g001

太陽能動力定位跟蹤器(PTT)為遠距離追蹤提供了另一種可能。此前一個研究發現,對于那些棲息在樹冠較高處且密度較低的蝙蝠物種,太陽能PTT在維持電壓方面表現更優;而對于那些棲息密度較高且樹木較低的物種,則效果不佳。盡管受限于設備重量和環境因素的影響、以及價格可能太貴了,其適用范圍尚有限,但對于體型較大的遷徙型蝙蝠種群而言,這種自供能的技術無疑是極具前景的工具。最棒的是長期監測潛力——尤其對于太陽能供電的PTT,如果能夠有效充電,可以實現長達數月甚至數年的持續監測,為研究蝙蝠的長期生態變化提供可能。

在被動監測方面,超聲波探測器等設備也顯示出強大的應用潛力。例如,在美國羅德島的研究中,科學家利用Pettersson D500X超聲波記錄器長期追蹤蝙蝠的遷徙動態,為分析種群結構變化和棲息地使用提供了高分辨率數據。

與此同時,衛星遙感雖然目前因設備尺寸和重量尚未完全適用于小型蝙蝠,但在研究大型蝙蝠群體的遷徙方向和時間上仍具有不可替代的優勢。衛星系統提供全球覆蓋,能夠追蹤蝙蝠進行長達數千公里的遷徙,是研究大規模移動模式的唯一有效手段。而且通過衛星接收數據,無需回收設備即可獲取定位信息,大大降低了數據丟失的風險和野外工作的難度。

所以,現代科技——諸如無線電遙測、GPS追蹤、聲學探測、熱成像、雷達技術、IoT設備等多種方法的應用,讓科學家不僅能夠更準確地描繪蝙蝠的遷徙路徑與生態行為,還能更有效地評估人類活動對其棲息地的干擾程度。這些研究成果對于全球范圍內蝙蝠種群的保護、風電場布局優化及生物多樣性管理都具有重要意義,標志著蝙蝠生態研究正邁入一個更精細、更智能的時代。

另外,“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編還注意到現在科學家也用多種技術的組合。比如一個澳大利亞的研究使用了微型VHF發射器與GPS追蹤器的組合設備,這些設備重量僅約1.4克,可裝載在南長翼蝠個體身上,記錄其活動軌跡。VHF發射器能發出高頻信號,幫助研究人員在設備脫落后定位和回收;GPS模塊則以每小時、每分鐘甚至每秒為間隔,記錄蝙蝠飛行路徑。此外,項目還試驗了非商用GPS追蹤器,盡管無法與VHF聯合使用,需憑目視尋找,但其高頻率定位能力可提供更細致的單夜飛行數據。這些設備的使用,為深入了解南長翼蝠的覓食行為和季節性遷徙提供了關鍵支持。

不過,壞消息是:盡管全球已知的蝙蝠物種接近1490種,但關于它們遷徙行為的研究卻仍十分稀少。科學家至今尚未厘清究竟有多少種蝙蝠具備遷徙能力,這一知識空白,也反映出蝙蝠研究在全球生態學領域中的相對滯后,也使得我們在制定保護策略時面臨巨大不確定性。希望更多人來關注蝙蝠、研究蝙蝠生物多樣性,讓它們繼續在生命網絡中發揮生態系統服務的角色。

本文是“海洋與濕地”平臺“蝙蝠保護系列”文。

轉發請標注來源。

文 | 王昆山

編輯 | 綠茵

排版 | 綠葉

參考鏈接略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會