近年來,土壤有機(jī)碳(SOC)形成及其與微生物特性的關(guān)系成為土壤生態(tài)學(xué)研究的核心議題。以下的研究主要圍繞微生物殘?bào)w碳的貢獻(xiàn)(Camenzind et al. 2023[1])、微生物功能性狀與SOC的關(guān)聯(lián)(Whalen et al. 2024[2]; Sun & Han 2025[6])、以及植物殘?bào)w分解的“原位優(yōu)勢(shì)效應(yīng)”(HFA)(Li et al. 2025[3])展開。

微生物殘?bào)w碳的形成路徑對(duì)SOC的貢獻(xiàn)是當(dāng)前熱點(diǎn)。Camenzind et al. 通過解析微生物死亡途徑(如裂解性死亡與程序性死亡),揭示了不同路徑下殘?bào)w碳的化學(xué)結(jié)構(gòu)與穩(wěn)定性差異,強(qiáng)調(diào)微生物殘?bào)w是可再生SOC的重要來源。類似地,Li et al.通過7年長期分解實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)低質(zhì)量根凋落物(如高C/N比的Stipa bungeana)顯著促進(jìn)真菌殘?bào)w碳和EPS蛋白的積累,推動(dòng)SOC形成,但長期適應(yīng)會(huì)削弱HFA效應(yīng),表明微生物群落動(dòng)態(tài)是SOC累積的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

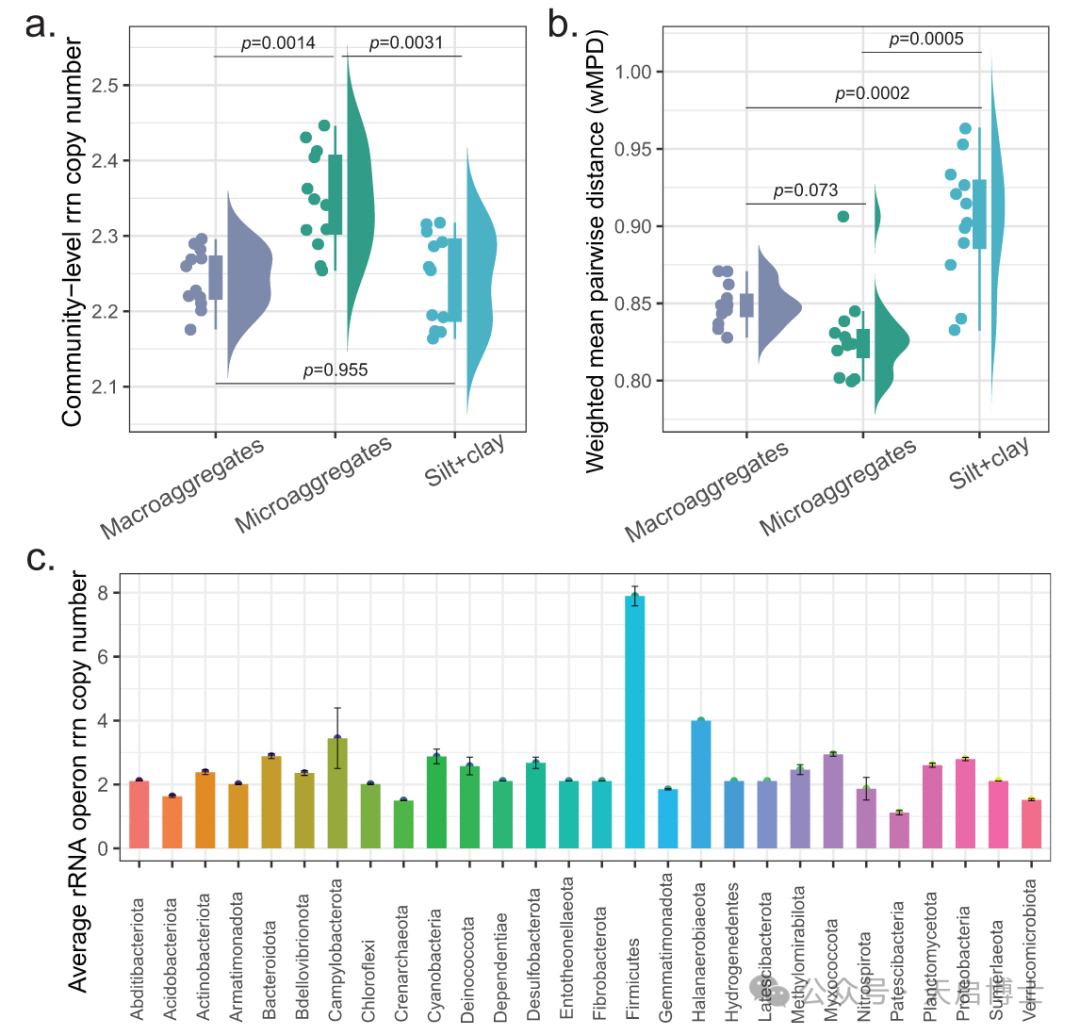

微生物功能性狀與SOC的調(diào)控關(guān)系是另一重要方向。Sun & Han發(fā)現(xiàn)土壤團(tuán)聚體分餾通過塑造微生物生活史策略(如微團(tuán)聚體中高rrn拷貝數(shù)的r-策略菌富集)影響SOC有效性,而Whalen et al.則提出微生物多功能性狀(如碳利用效率、胞外酶活性)協(xié)同驅(qū)動(dòng)SOC形成的理論框架,為土壤健康評(píng)價(jià)提供了新指標(biāo)。

此外,Bhattacharyya et al.和Anthony均強(qiáng)調(diào)微生物群落組裝過程與SOC動(dòng)態(tài)的耦合機(jī)制,但前者聚焦全球尺度下的碳-養(yǎng)分交互作用,后者則通過局部案例揭示了環(huán)境過濾與擴(kuò)散限制對(duì)SOC形成的差異化影響。但這些研究多以來短期實(shí)驗(yàn)或者區(qū)域樣本,結(jié)論的普適性還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。以下為介紹土壤微生物與土壤有機(jī)質(zhì)關(guān)系的6篇論文:

===================================================

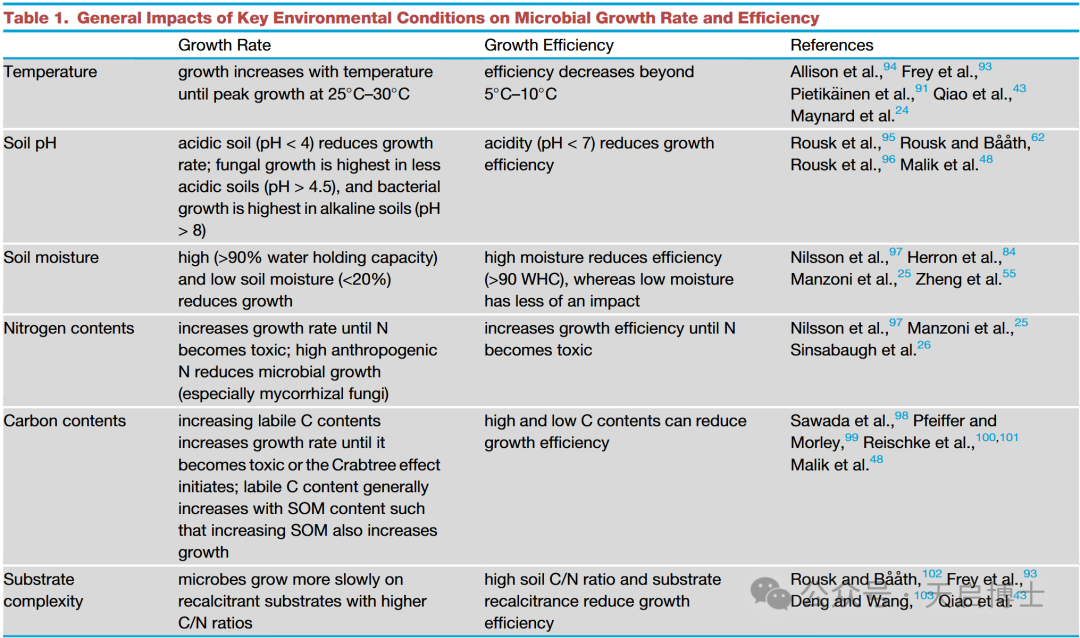

摘要:土壤儲(chǔ)存的碳(C)比所有植被和大氣的總和還要多。土壤碳儲(chǔ)量廣泛受溫度、濕度、土壤物理特征、植被和微生物介導(dǎo)的代謝過程的影響。微生物利用土壤碳的效率調(diào)節(jié)了土壤和大氣中碳儲(chǔ)存之間的平衡。在這篇綜述中,我們討論了微生物生理學(xué)和群落組裝過程如何決定微生物的生長速度和效率,進(jìn)而通過群落生態(tài)學(xué)的視角決定土壤有機(jī)碳循環(huán)。我們引入了一個(gè)對(duì)生活史進(jìn)行編目的概念框架(即,生長率、資源獲取和壓力耐受性)和裝配性狀(即,競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)和分散)與不同的增長效率相對(duì)應(yīng)。我們還比較了占主導(dǎo)地位的真菌類型如何影響生長效率。我們建議,為了準(zhǔn)確預(yù)測(cè)土壤有機(jī)碳對(duì)全球變化的響應(yīng),需要進(jìn)一步開發(fā)和納入微生物顯式地球系統(tǒng)模型中的特定群落參數(shù)。

本文綜述了土壤微生物群落組裝特征如何調(diào)控土壤有機(jī)碳的形成,提出微生物碳利用效率(CUE,即分配給生物質(zhì)而非呼吸的碳比例),并首次建立了微生物生活史與群落組裝過程共同調(diào)控CUE的協(xié)同概念模型;還通過整合全球數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)CUE在5-10℃最高、固氮樹種豐度與CUE正相關(guān)、易分解碳輸入對(duì)低SOC土壤有增碳效果。文章于2020年發(fā)表在環(huán)境科學(xué)類一區(qū)TOP《One Earth》,作者為瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院Mark A. Anthony教授及團(tuán)隊(duì)成員。

2《Soil carbon sequestration – An interplay between soil microbial community and soil organic matter dynamics / 土壤固碳--土壤微生物群落與土壤有機(jī)質(zhì)動(dòng)態(tài)之間的相互作用》

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.152928

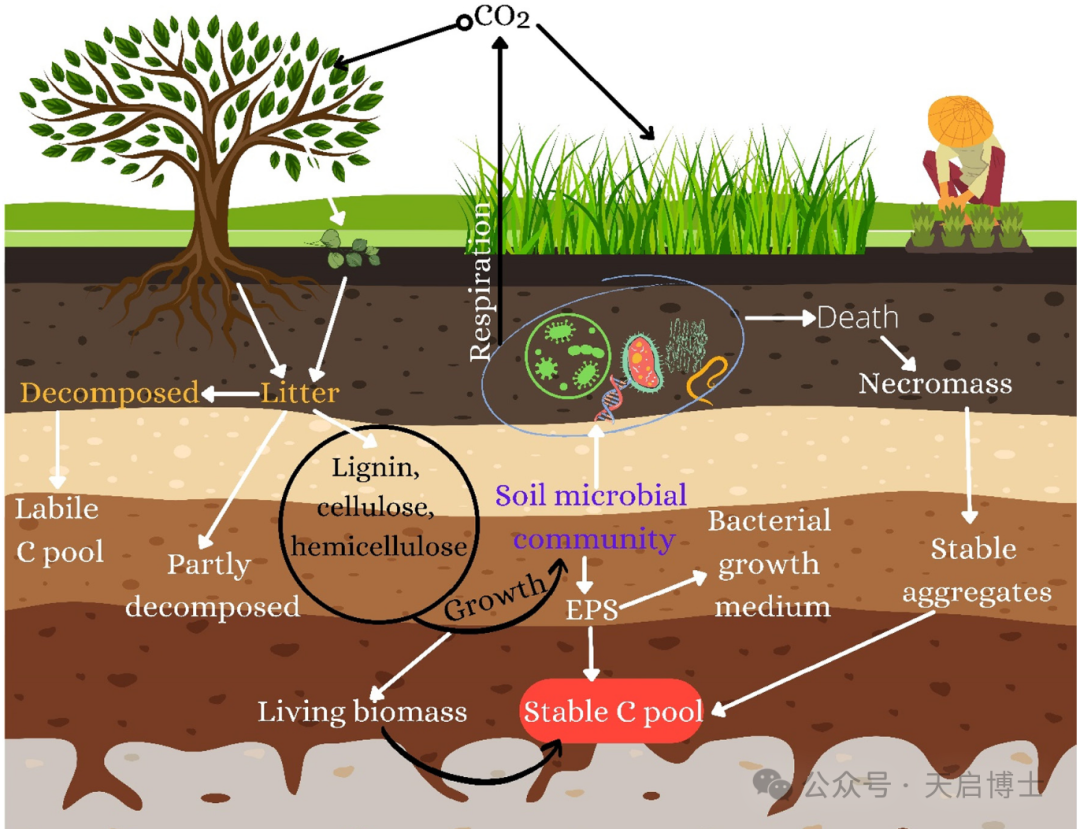

摘要:土壤固碳(SCS)是指從大氣中吸收含碳(C)物質(zhì)及其在土壤C庫中的儲(chǔ)存。土壤微生物群落(SMC)在碳循環(huán)中發(fā)揮著重要作用,其活性被認(rèn)為是土壤中碳儲(chǔ)存潛力差異的主要驅(qū)動(dòng)因素。SMC的組成對(duì)于維持土壤生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)至關(guān)重要,因?yàn)镾MC的結(jié)構(gòu)和活性還調(diào)節(jié)養(yǎng)分的周轉(zhuǎn)和輸送,以及土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)的分解率。量化農(nóng)業(yè)實(shí)踐對(duì)SMC和SCS的影響是提高土壤管理可持續(xù)性的關(guān)鍵。因此,我們討論了農(nóng)業(yè)實(shí)踐通過改變SMC、SOM和土壤團(tuán)聚體來改善SCS的影響,解開它們的相互關(guān)系和內(nèi)在關(guān)系。使用197份同行評(píng)審出版物中的定量和過程驅(qū)動(dòng)見解可以得出這樣的結(jié)論:如果我們忽視土壤微生物群落的作用,農(nóng)業(yè)管理改善SCS的凈效益將是不可持續(xù)的。將死亡的微生物群落重新引入農(nóng)業(yè)土壤對(duì)于增強(qiáng)土壤的長期碳儲(chǔ)存潛力并隨著時(shí)間的推移穩(wěn)定土壤至關(guān)重要。SMC、SOM、土壤團(tuán)聚體和農(nóng)業(yè)活動(dòng)之間的相互作用仍然需要更多的知識(shí)和研究來了解它們對(duì)SCS的充分貢獻(xiàn)。

該研究系統(tǒng)綜述了土壤微生物群落(SMC)與土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)動(dòng)態(tài)在碳固定中的核心作用,提出SMC是土壤固定的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)者以及微生物殘?bào)w在土壤有機(jī)碳固定中的重要性,并系統(tǒng)總結(jié)了微生物調(diào)控碳固定的機(jī)制是分解與穩(wěn)定平衡和團(tuán)聚體的形成,還從耕作方式、有機(jī)農(nóng)業(yè)、覆蓋作物與輪作、施肥策略等方面對(duì)農(nóng)業(yè)管理措施做出了一些關(guān)鍵性的建議。文章的通訊作者為莫普西格蒙特雷理工學(xué)院的Hafiz M.N. Iqbal與Roberto Parra-Saldívar教授,文章于2022年發(fā)表于環(huán)境科學(xué)類一區(qū)TOP《Science of The Total Environment》。

3《Formation of necromass-derived soil organic carbon determined by microbial death pathways / 微生物死亡途徑?jīng)Q定的殘?bào)w源土壤有機(jī)碳的形成》

DOI:10.1038/s41561-022-01100-3

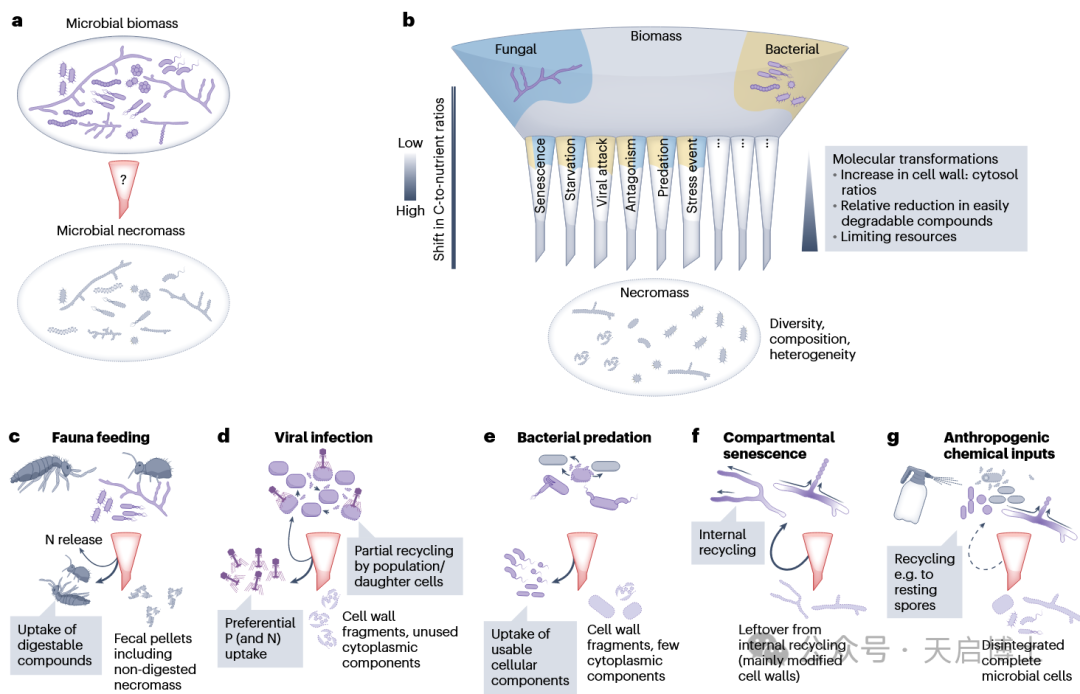

摘要:土壤有機(jī)質(zhì)是陸地生態(tài)系統(tǒng)中的主要碳庫,其管理具有越來越大的政策相關(guān)性。土壤微生物是土壤有機(jī)碳封存的主要驅(qū)動(dòng)力,特別是通過其殘?bào)w的積累。然而,由于土壤中微生物殘?bào)w的直接特征具有挑戰(zhàn)性,因此其組成和形成仍未得到解決。在這里,我們提供了證據(jù),證明土壤中的微生物死亡途徑(微生物死亡的獨(dú)特過程)會(huì)影響殘?bào)w的組成及其后續(xù)命運(yùn)。重要的是,衍生微生物殘?bào)w的組成不等于微生物生物量的組成。從生物質(zhì)到殘?bào)w,明顯的化學(xué)轉(zhuǎn)化導(dǎo)致細(xì)胞壁/細(xì)胞質(zhì)比例增加,而營養(yǎng)成分和易降解化合物則被耗盡。確切的變化取決于環(huán)境條件和不同微生物死亡途徑的相關(guān)性,例如捕食、饑餓或人為壓力。這對(duì)支撐生物地球化學(xué)過程的機(jī)制產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響:(1)微生物殘?bào)w的數(shù)量和持續(xù)性受到微生物死亡途徑的控制,而不僅僅是最初的生物質(zhì)組成;(2)微生物生物質(zhì)內(nèi)營養(yǎng)物質(zhì)的有效回收提供了一種可能的有機(jī)碳封存途徑,最大限度地減少氮損失;(3)人類引起的干擾影響微生物死亡的原因,從而影響壞死塊的組成。因此,專注于微生物死亡途徑的新研究對(duì)于改善土壤有機(jī)碳儲(chǔ)存的管理策略具有巨大潛力。不僅微生物的生長,而且死亡也推動(dòng)土壤微生物碳泵。

本文系統(tǒng)探討了微生物死亡途徑(Microbial Death Pathways, MDPs)如何決定其殘?bào)w(necromass)的組成與土壤有機(jī)碳(SOC)的封存機(jī)制,發(fā)現(xiàn)微生物殘?bào)w主導(dǎo)SOC形成以及死亡途徑?jīng)Q定殘?bào)w化學(xué)組成,文章區(qū)分了微生物死亡途徑(自然死亡、人為脅迫)的類型與效應(yīng),并總結(jié)了微生物殘?bào)w化學(xué)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵特征的共性變化與差異,對(duì)SOC的持久性調(diào)控和農(nóng)業(yè)管理有很大的啟示。文章的第一和通訊作者是柏林自由大學(xué)生物研究所的Tessa Camenzind教授,其工作涉及土壤微生物生態(tài)學(xué)、植物微生物互作以及全球變化,文章于2023年發(fā)表于地球科學(xué)一區(qū)TOP《Nature Geoscience》。

4《Microbial trait multifunctionality drives soil organic matter formation potential / 微生物性狀多功能性推動(dòng)土壤有機(jī)質(zhì)形成潛力》

DOI: 10.1038/s41467-024-53947-2

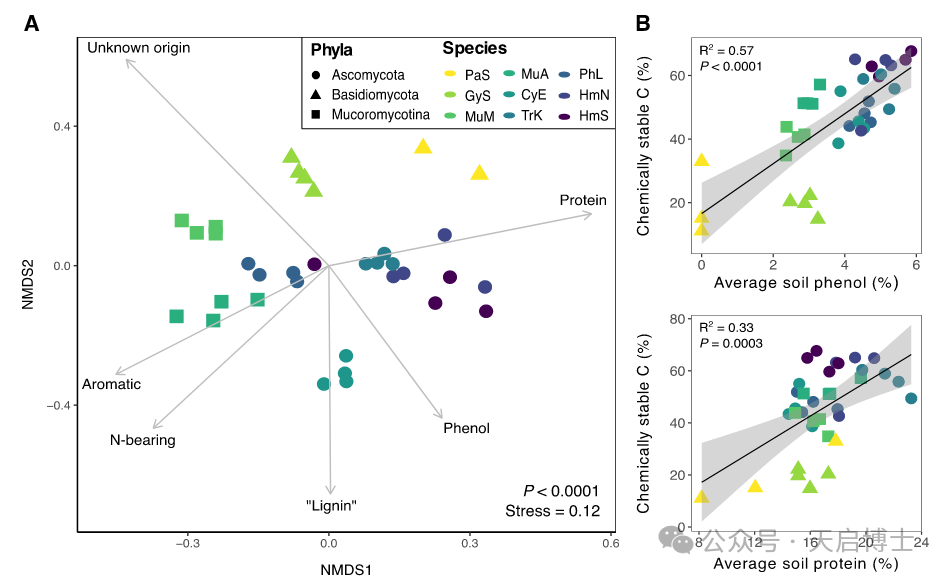

摘要:土壤微生物是有機(jī)殘留物的主要來源,有機(jī)殘留物積累為土壤有機(jī)質(zhì),是地球上最大的陸地碳庫。因此,人們對(duì)確定推動(dòng)土壤有機(jī)質(zhì)形成和穩(wěn)定的微生物性狀越來越感興趣;然而,某些微生物性狀是否一致地預(yù)測(cè)不同功能庫中的土壤有機(jī)質(zhì)積累(例如,總量與穩(wěn)定土壤有機(jī)質(zhì))尚未解決。為了解決這些不確定性,我們?cè)谕寥罒o有機(jī)質(zhì)模型土壤中培育了單個(gè)真菌物種,使我們能夠?qū)⒄婢纳怼⑿螒B(tài)和生化特征與其土壤有機(jī)質(zhì)形成潛力直接聯(lián)系起來。我們發(fā)現(xiàn),不同土壤有機(jī)質(zhì)功能庫的形成與不同的真菌性狀相關(guān),并且“多功能”物種在這一關(guān)鍵性狀組(即碳利用效率、生長率、周轉(zhuǎn)率以及生物質(zhì)蛋白質(zhì)和酚含量)中具有中間投資,促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)形成、功能復(fù)雜性和穩(wěn)定性。我們的結(jié)果強(qiáng)調(diào)了基于分類特征的框架的局限性,該框架描述了微生物特征之間的二元權(quán)衡,而是強(qiáng)調(diào)了微生物特征之間協(xié)同作用對(duì)于功能復(fù)雜土壤有機(jī)質(zhì)形成的重要性。

本文主要研究了微生物功能性狀的多功能性(multifunctionality)對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)形成潛力的驅(qū)動(dòng)作用,核心發(fā)現(xiàn)為微生物多功能性狀決定了SOM的形成,以及其多功能性與碳效率相關(guān),對(duì)于目前土壤碳循環(huán)模型有著重要的參考意義(將微生物多功能性狀整合到模型中可以更準(zhǔn)確預(yù)測(cè)SOM動(dòng)態(tài))。文章的第一和通訊作者為美國新罕布什爾大學(xué)自然資源與環(huán)境系的Emily D. Whalen教授,文章于2024年發(fā)表于綜合類一區(qū)TOP《Nature Communications》。

5《Soil organic carbon formation from plant and microbial residual carbon: Effects of home-field advantage and root litter quality / 植物和微生物殘?bào)w碳形成土壤有機(jī)碳:主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和根茬質(zhì)量的影響》

DOI: 10.1016/j.catena.2025.108985

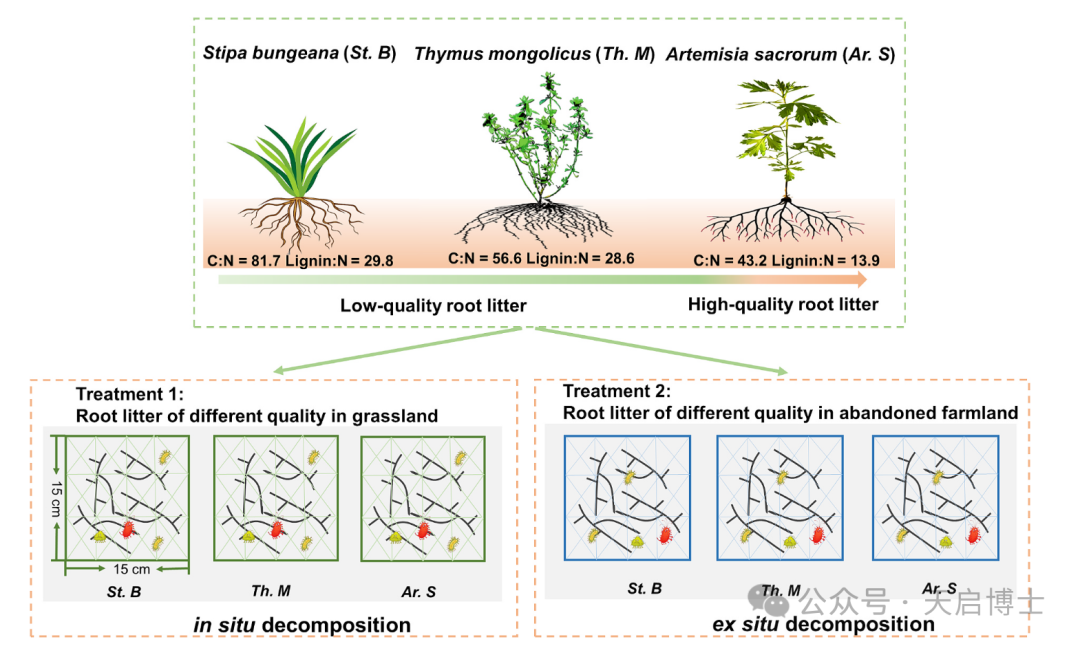

摘要:優(yōu)勢(shì)(HFA)假說表明,與非原位相比,專門分解原位凋落物的微生物會(huì)導(dǎo)致更快的原地分解,從而增強(qiáng)了原位土壤有機(jī)碳(SOC)的形成。短期凋落物分解(例如,<3年)通常表現(xiàn)出HFA效應(yīng)。然而,目前尚不清楚是否長期(例如,> 5年)微生物對(duì)原位或非原位底質(zhì)的適應(yīng)會(huì)導(dǎo)致HFA的損失,以及這如何影響植物和微生物來源的SOC積累。為了解決這個(gè)問題,我們使用三種不同質(zhì)量的典型根枯落物進(jìn)行了為期7年的原地和異地分解實(shí)驗(yàn):毛茛(C/N = 81.7)、蒙古薊(C/N = 56.6)和蒿(C/N = 43.2)。我們的研究結(jié)果挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)觀點(diǎn),表明HFA隨著時(shí)間的推移而下降,這可能是由于微生物對(duì)異地土壤的長期適應(yīng)。這表明微生物最終可以適應(yīng)新的環(huán)境,從而減少了原位觀察到的最初優(yōu)勢(shì)。盡管如此,預(yù)先存在的強(qiáng)HFA加速了根枯落物分解和SOC的形成,使原位SOC增加了19.9 - 152.7%。這種加速主要是由于原位微生物“體內(nèi)周轉(zhuǎn)率”增強(qiáng),真菌壞死團(tuán)C(294.6 - 312.1%)和細(xì)胞外聚合物蛋白(EPS蛋白,4.8 - 92.1%)的顯著增加就證明了這一點(diǎn)。相反,植物殘留碳對(duì)異地SOC的貢獻(xiàn)(14.3 - 17.8%)高于原地(2.5 - 9.0%),表明異地植物殘留物的物理遷移更強(qiáng)。低質(zhì)量落葉促進(jìn)了真菌殘留C、EPs蛋白和SOC的原位和非原位積累,表明其適合生物量合成和微生物殘留庫的形成。這項(xiàng)研究闡明了HFA隨著時(shí)間的推移而減弱,以及低質(zhì)量枯枝落葉對(duì)增加SOC的顯著貢獻(xiàn)。這項(xiàng)研究闡明了根分解增強(qiáng)SOC積累的機(jī)制,強(qiáng)調(diào)了HFA在根凋落物分解動(dòng)力學(xué)中的關(guān)鍵作用。

本文通過7年原位(in situ)與異位(ex situ)分解實(shí)驗(yàn),揭示了根系凋落物質(zhì)量與"主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)"(HFA)對(duì)土壤有機(jī)碳(SOC)形成的動(dòng)態(tài)影響。研究發(fā)現(xiàn)HFA效應(yīng)隨時(shí)間減弱并且促進(jìn)了碳固定機(jī)制,通過原位與異位分析發(fā)現(xiàn)原位以微生物殘?bào)w碳為主,異位以植物殘留碳為主,這首次證實(shí)了HFA效應(yīng)在長期分解中會(huì)消退,也給我們對(duì)土壤有機(jī)碳的管理提供了一定的啟示。文章的通訊作者為中科院水土保持研究所安韶山研究員,文章于2025年發(fā)表于農(nóng)林科學(xué)一區(qū)TOP《CATENA》。

6《Microbial functional trait predicts soil organic carbon across soil aggregates in northeastern China / 微生物功能特征預(yù)測(cè)中國東北土壤團(tuán)聚體中的土壤有機(jī)碳》

DOI: 10.1016/j.soilbio.2025.109793

摘要:土壤團(tuán)聚體為微生物提供了多樣化的棲息地,其特征在于微生物16 S rRNA基因操縱子(rrn)拷貝數(shù)的變化。rrn拷貝數(shù)被認(rèn)為是一種功能性狀,可指示微生物生長率和有機(jī)質(zhì)可用性,與土壤肥沃度、營養(yǎng)循環(huán)和生態(tài)系統(tǒng)健康有關(guān)。然而,土壤團(tuán)聚體分?jǐn)?shù)對(duì)微生物功能性狀的影響,如rrn拷貝數(shù),仍然不清楚。這項(xiàng)研究表明,微生物分類組成因土壤團(tuán)聚體部分而異,微團(tuán)聚體中的群落水平rrn拷貝數(shù)較高,與大團(tuán)聚體和粉土+粘土部分相比,這可能表明微生物r-strategics的流行。此外,土壤有機(jī)碳與群落水平rrn拷貝數(shù)之間存在很強(qiáng)的正相關(guān)性,表明rrn拷貝數(shù)是土壤有機(jī)碳有效性的一個(gè)有意義的功能特征。總體而言,這項(xiàng)研究為土壤團(tuán)聚體分?jǐn)?shù)如何塑造微生物群落的生活史策略、土壤有機(jī)質(zhì)含量并促進(jìn)土壤健康提供了新的見解。

文章通過分析土壤團(tuán)聚體分室中微生物16S rRNA基因拷貝數(shù)(rrn)的分布特征,揭示了微生物功能性狀與土壤有機(jī)碳(SOC)的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn),微生物rrn拷貝數(shù)具有團(tuán)聚體分室特異性,并且強(qiáng)調(diào)了rrn拷貝數(shù)作為SOC有效性的生物標(biāo)志物的重要性。文章首次將rrn拷貝數(shù)作為功能性狀用于團(tuán)聚體尺度的SOC動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),為通過調(diào)控團(tuán)聚體結(jié)構(gòu)(如促進(jìn)微團(tuán)聚體形成)優(yōu)化土壤健康提供了微生物學(xué)依據(jù)。文章為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與俄克拉荷馬大學(xué)聯(lián)合署名,作者為韓順教授,文章于2025年發(fā)表于農(nóng)林科學(xué)一區(qū)TOP《Soil Biology and Biochemistry》。

來源: 公眾號(hào):天啟博士

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

一芳田自然科普

一芳田自然科普