卓東賢

在泉州制造業的熱土上,一位從晉江紫帽鎮走出的科研工作者,用十年光陰書寫了一段“從實驗室到生產線”的創新傳奇。他就是首屆安踏科技獎得主、泉州師范學院化工與材料學院院長、科研處處長卓東賢教授——一位將論文寫在車間里,把成果轉化在生產線上的“破局者”。

01****中科院科研骨干返鄉 泉州高校破格聘任助力

卓東賢出生于晉江市紫帽鎮,本科就讀于泉州師范學院化學與生物學院,歷經碩士、博士研究生深造。2011年,他進入中國科學院福建物質結構研究所工作,從事高性能復合材料研究。這段經歷讓他積累了扎實的科研功底和國際化視野。

2015年,33歲的卓東賢做出重要抉擇——離開中科院福建物構所回到家鄉泉州。這位從泉州師范學院走出去的科研骨干,被家鄉民營企業的發展活力深深吸引:“泉州是民營企業的熱土,發達的制造業能給我很大施展空間。作為泉州人,如果我的研究能服務地方發展就好了。”

母校泉州師范學院的破格聘任成為關鍵推力。為讓這位青年學者安心扎根,學校打破職稱評定壁壘,綜合評估其履歷后直接聘任為教授。

剛到學校工作,卓東賢也有過迷茫。他回憶,在最艱難的2015年至2018年間,他探索了不下七種工作模式,借力企業成為他的突破口。他每年擔任3—5家企業技術顧問,深入車間調研產業痛點,聚焦企業實際需求,逐漸明確了“以需求驅動創新”的科研方向。

正當卓東賢躊躇滿志的時候,他順利拿到“桐江學者獎勵計劃”80萬元、泉州高層次人才團隊立項經費150萬元及校學科經費50萬元的補助,得以組建團隊、購置設備,科研工作步入正軌。“泉州的科技和人才政策為我提供了實實在在的支持,讓科研從‘摸著石頭過河’走向有序推進。”卓東賢就此步入科研工作快車道,成果頻出。

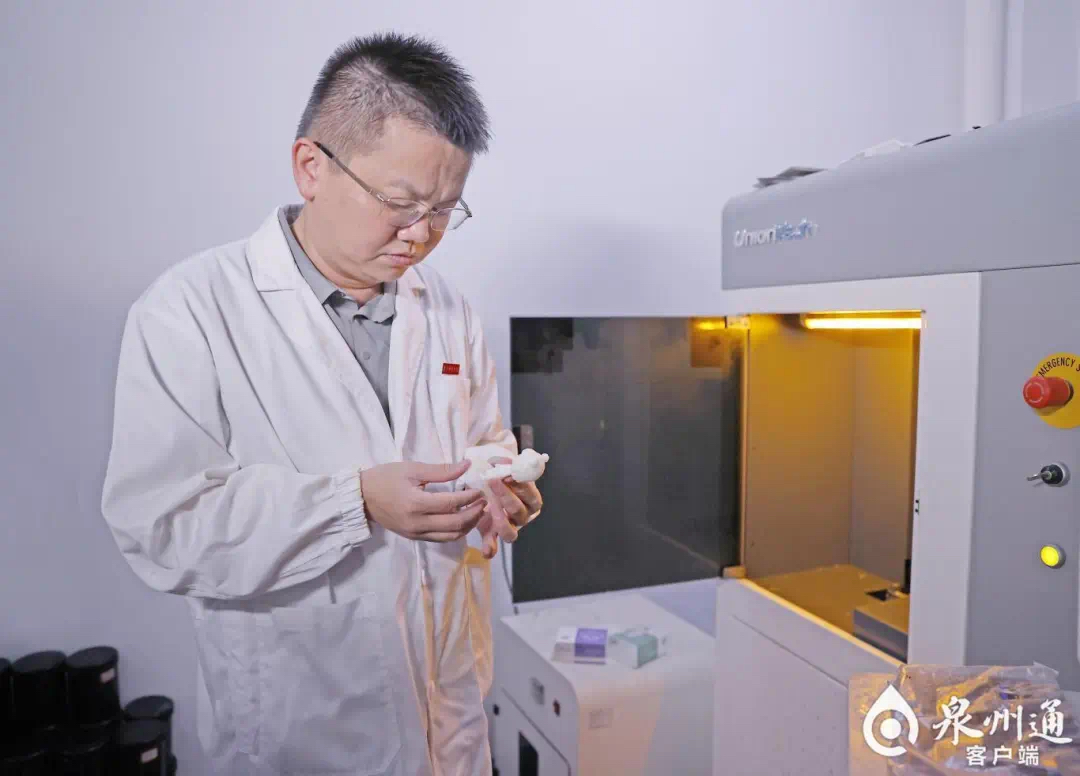

02****聚焦產業痛點攻關 3D打印石墨烯技術雙突破

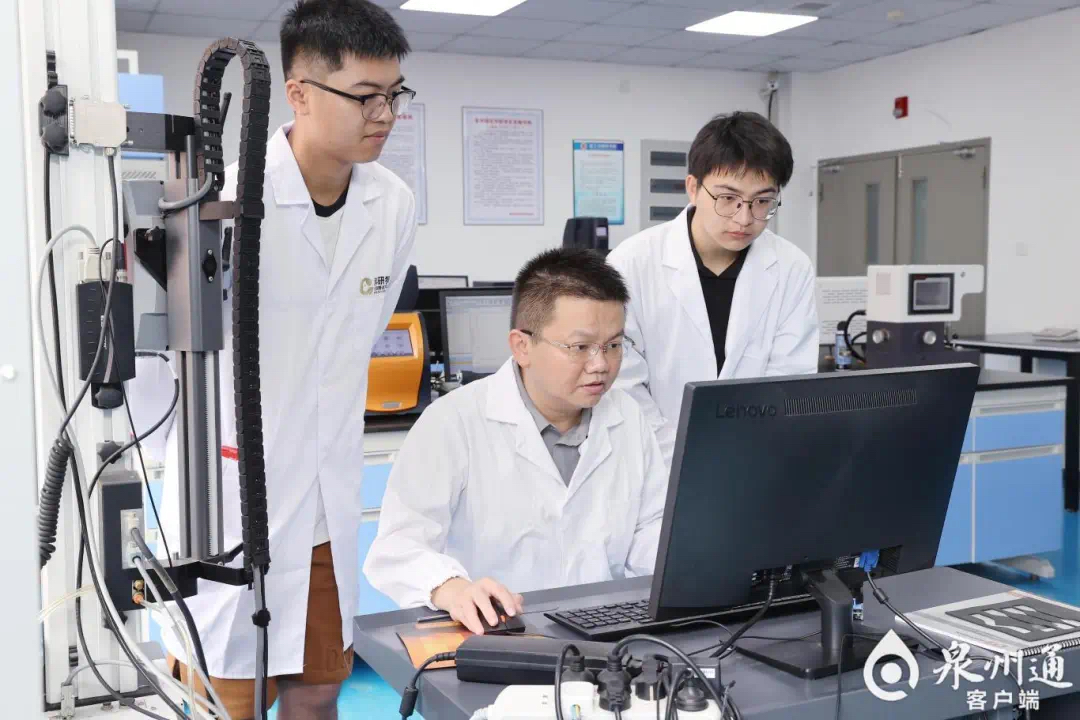

卓東賢的科研緊扣企業需求與產業痛點,在多個領域實現技術突破。

在3D打印領域,核殼增韌劑長期被日本鐘淵、德國贏創等企業壟斷,國內企業只能高價進口。2018年到2023年,卓東賢帶領團隊歷經5年攻關,研發出“有機硅核殼增韌劑”新技術,不僅性能對標國際頂尖產品,更將成本從360元/公斤降至100元/公斤。2023年9月,該成果經第三方評估、揭牌后完成知識產權轉讓,以200萬元轉讓費實現技術交易。這不僅是泉州師院首次通過規范流程實現的重要科技成果轉讓,更為孵化對標國際“卡脖子”領域的材料企業奠定基礎。

在海洋工程領域,我國每年因腐蝕造成的經濟損失約占GDP的5%,高性能防腐蝕涂料長期依賴進口。卓東賢團隊聯合中科院福建物構所、信和新材料股份有限公司,研發出“石墨烯重防腐涂料”,耐鹽霧時間達1萬小時,達到國際先進水平,有效提升了我國海洋工程裝備的安全性和服役壽命。該成果獲2019年福建省科技進步獎二等獎,并在企業實現產業化,為“一帶一路”海洋裝備提供防腐保障,推動我國重防腐涂料產業技術升級。

深耕材料科技十余載,卓東賢先后主持各級各類縱橫向項目16項,獲批科研經費超千萬元,并在Nature Communications等期刊發表SCI論文58篇,申請專利117件,授權56件,獲得福建省青年科技獎、中國專利優秀獎等榮譽。2023年,他入選省“雛鷹計劃”青年拔尖人才,成為福建材料領域的標桿人物。

來源: 泉州通客戶端、泉州市科普融媒體中心

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助