關(guān)于紋身,有幾個經(jīng)典的橋段:

如NBA巨星科比,在右大臂紋上著名的“蝴蝶皇冠”和翅膀,以此向妻子示愛;如英國球星貝克漢姆,側(cè)腰一串行云流水的“生死有命富貴在天”,引得無數(shù)球迷折腰。

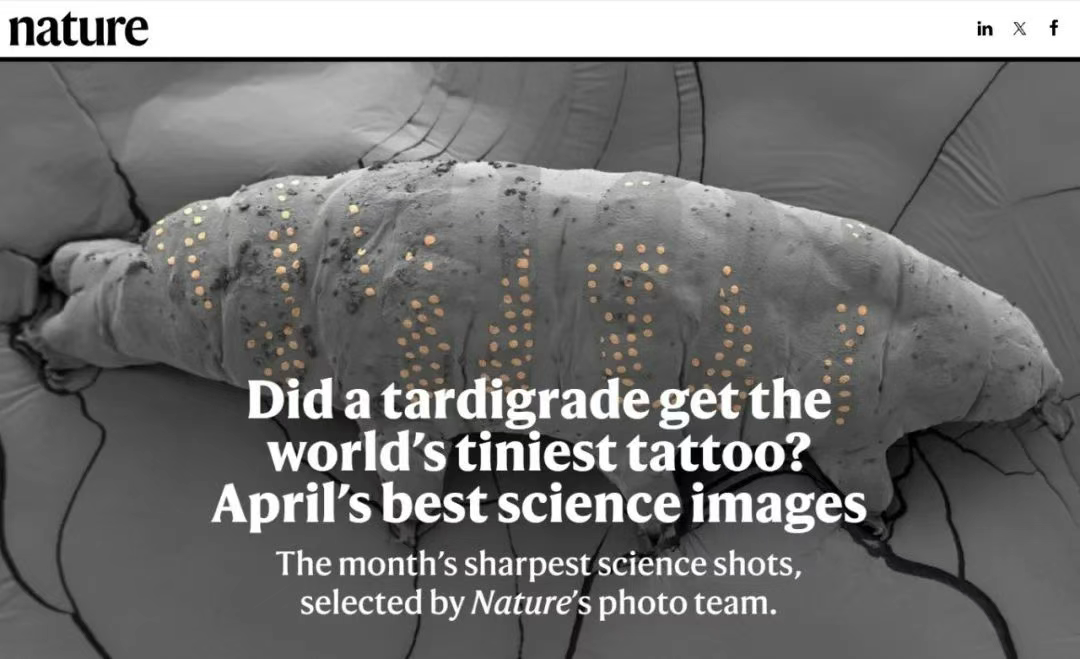

水熊蟲被選為Nature4月“最佳科學圖片”,并登上網(wǎng)頁頭條

Nature4月的“最佳科學圖片”,也選了一張紋身圖,只是對象有點特殊:一頭身長僅0.5毫米的水熊蟲,史上第一次獲得了波點“紋身”,并且,它還活著。

擁有這一精湛技藝的“紋身師”來自杭州西湖。

近日,Nature,Science,Discover Magazine,Phys.org等37家海外科學媒體報道:西湖大學仇旻團隊采用冰刻技術(shù)首次在活體水熊蟲表面實現(xiàn)精準微納加工,這些微小的“紋身”展現(xiàn)了超高精度的納米加工技術(shù)和極佳的生物相容性,或?qū)㈤_啟納米級醫(yī)療設備甚至活體微型機器人的新時代(相關(guān)論文發(fā)表在Nano Letters上,入選當期補充封面,西湖大學博士研究生楊治蓉為文章的第一作者,趙鼎研究員和仇旻教授為通訊作者)。

Science報道西湖大學仇旻團隊最新研究成果

“冰刻”奇想

時間回溯到五年前。2020年歲末,西湖大學仇旻實驗室成功上演了一出微觀秀:研究者用電子束作刻刀,在頭發(fā)絲千分之一粗細的尺度上,用水蒸氣凝華形成的冰層取代傳統(tǒng)光刻膠,完成了精密的“冰上雕刻”。

當時,團隊曾在研究論文結(jié)尾大膽預言:這或許可以進一步實現(xiàn)微納尺度的活體生物加工。這個現(xiàn)場實景“翻譯”為——在一次組會討論中,研究員趙鼎提出:“如果用‘冰刻’技術(shù)在螞蟻頭上刻個‘王’字,它回到蟻穴后會怎么樣?”“冰刻”,通俗地講,就是把傳統(tǒng)光刻加工用到的“光刻膠”,替換成“冰”。這里的“冰”,既可以是日常所見的水冰,也可以是有機分子低溫凝結(jié)形成的固體。

電子束打在冰層上,能直接雕刻出冰模板,不需要像傳統(tǒng)光刻那樣用化學試劑清洗一遍來形成模具,從而規(guī)避了洗膠帶來的污染。也正是這種巧妙的替換,為冰刻技術(shù)應用在活體生物上提供了契機。看似天馬行空的想象,在科學家眼里卻沒什么是“不可能”。研究團隊開始尋找合適的實驗對象。它要滿足兩個條件:

其一,本身要小,才需要施展精確至微納米尺度的“冰刻”技術(shù);

其二,要具備一定的耐受力,保證實驗對象在結(jié)束時“能走、能跑、能跳”,是研究團隊需要面對的極大考驗。

此時,身體短胖,分5個部分,有4對短腿,末端有爪或吸盤,號稱“地表最強生物”的水熊蟲,闖進研究團隊的視野。它身材微小,但生存能力極強,能在-273℃到151℃的極端環(huán)境中存活,對極端脫水、強輻射、高壓及有毒環(huán)境也有很強的耐受力,成為本次研究的“不二蟲選”。

蹲在山上挖苔蘚的博士生

楊治蓉蹲在潮濕的背陰處,用手中的鑷子輕輕撥動苔蘚,瞇起眼睛仔細觀察其中是否有水熊蟲的蹤跡。作為本研究的第一作者,這名電子信息技術(shù)專業(yè)的博士生,很長一段時間里的科研日常,就是在各種山上挖苔蘚。“冬天還好,夏天挖苔蘚時總要被蚊子圍攻,花露水腌入味了都不管用。”她笑道。在這些看似普通的綠色苔蘚下,就藏著地球上最頑強的生命體“水熊蟲”。它身長不足1毫米,在顯微鏡下放大100倍,才勉強達到人類指甲蓋大小。

所以,捉蟲過程要在顯微鏡下進行,還不能是一般的顯微鏡,必須是有一定操作空間的體式顯微鏡。

楊治蓉在山上挖苔蘚捉水熊蟲

楊治蓉先將采集的苔蘚用泉水浸泡一整晚,讓水熊蟲充分蘇醒,接著搖動苔蘚,使牢牢抱著苔蘚的水熊蟲脫落到水中,然后去掉大塊的苔蘚和碎石等雜質(zhì),就可以嘗試在沉淀物中尋找水熊蟲了。運氣好的話,每挖一塊苔蘚,楊治蓉就能帶回十幾頭水熊蟲,運氣不佳時,好幾天徒勞無功也是常事。“最傷心的是,一整天只找到一只蟲,然后捉的時候手一抖,把蟲子弄丟了!”捉到的水熊蟲會被楊治蓉精心喂養(yǎng),“主要喂食它們喜歡的綠球藻,偶爾也會改善伙食,加入一點從生科院借來的萊茵衣藻”。她要確保每一只小蟲都身體倍棒,以接受后續(xù)的“紋身”實驗。實驗室里不乏有特別害怕蟲子的學生,每次組會匯報,楊治蓉都要反復發(fā)出預警:“今天我要展示我的小蟲啦!有不少動圖呦,害怕的記得閉上眼睛。”從小在山西農(nóng)村長大的她,抓過雞鴨,玩兒過螞蚱,甚至徒手抓過一只蝙蝠塞進瓶子里當寵物。所以冥冥之中,她也成了水熊蟲紋身師的“不二人選”。

楊治蓉參加浙江大學第三屆微納學術(shù)節(jié)

最強生物變身“嬌氣蟲”

將一項基本成熟的技術(shù),“移植”到一個新的實驗對象身上,最初在楊治蓉眼里,這一次的研究“好玩”多于“挑戰(zhàn)”。但在實驗室里,很多時候理論與實踐“不成正比”。活體實驗,困難還是遠超想象。楊治蓉疑惑不解,甚至很多次暴跳如雷,這個號稱地表最強的家伙,“為什么在我手里變得如此脆弱?”脫水太快不行,氧氣不夠不行,空氣流通快了也不行……一波一波的水熊蟲用完了,實驗還是沒有達到預期效果,她不得不重回山上,繼續(xù)挖苔蘚。為什么水熊蟲到了實驗室就變成“嬌氣蟲”?要展開實驗,首先得讓水熊蟲進入隱生狀態(tài)。隱生狀態(tài)的水熊蟲,身體緊緊縮成一團。這時它的代謝幾乎停止,球形的身體形態(tài)更利于接受電子束的“雕刻”。接著,楊治蓉將特制的納米有機冰膜覆蓋在處于隱生狀態(tài)的水熊蟲身上,類似于在蟲子周身覆蓋上一層冰。實驗開始后,通過電子束曝光,楊治蓉將指定區(qū)域的納米冰膜轉(zhuǎn)變?yōu)槌胤€(wěn)定的固體圖案。此時,水熊蟲身上便會刻上紋身圖案。一番操作下來,從進入隱生狀態(tài),到覆蓋上冰膜,再到電子束攻擊。這其中的每個步驟,楊治蓉都得保護好水熊蟲,確保它們安然無恙,水熊蟲才可能身披“紋身”蘇醒。滿懷期待、前功盡棄、重頭再來,這幾個詞組成了楊治蓉和小蟲相伴的每個日夜。終于,在一個普通的實驗日下午,奇跡發(fā)生了。

水熊蟲身披“紋身”蘇醒

“它動了!”楊治蓉屏住呼吸,湊近顯微鏡。鏡頭下,水熊蟲蜷縮的軀體微微一顫,隨后,細如發(fā)絲的四肢緩緩移動,在培養(yǎng)液里劃出幾道極淺的波紋。在適宜的復蘇條件下,一只身披納米圖案的水熊蟲緩緩舒展身體。但是請注意,水熊蟲本身的體長不到1毫米,非常非常小。那些比發(fā)絲還要細上千倍的“紋身”,普通顯微鏡下很難完全觀察到。要想看清楚“紋身”在水熊蟲復活后的情況,還需要把蟲子“固定”好,動來動去也會影響觀察效果。楊治蓉需要把水熊蟲“麻醉”,讓它放松警惕,慢慢舒展身體,把藏在皮膚紋理間的“紋身”呈現(xiàn)出來。接著進行化學固定和干燥,之后用掃描電鏡進行觀察。事實證明,這種為水熊蟲量身定制的“碳質(zhì)紋身”即使經(jīng)過拉伸、溶劑浸泡和干燥處理,依然牢固如初。實驗室里安靜得能聽見儀器發(fā)出的微弱電流聲。楊治蓉的手指懸在數(shù)據(jù)記錄鍵上方,直到確認所有冰刻圖案都完整無損,才長舒一口氣。

五年前的預言,成真了。回到最初的場景,在組會上,趙鼎說:“如果用‘冰刻’技術(shù)在螞蟻頭上刻個‘王’字,它回到蟻穴后會怎么樣?”嗅覺靈敏的媒體紛至沓來,續(xù)寫了結(jié)尾——這項將半導體制造與生物學結(jié)合的突破性技術(shù),正在打開生物微觀世界的新大門,或?qū)㈤_啟納米級醫(yī)療設備甚至活體微型機器人的新時代。

未來,我們或許能看到:“冰刻”技術(shù)在蜜蜂的復眼表面雕出納米級光柵,研究它們是如何看見紫外線;在珊瑚蟲的觸手刻上環(huán)境傳感器,實時監(jiān)測海洋酸化程度......這些科幻般的場景,將被一塊會消失的冰,一點一點刻進現(xiàn)實。

水熊蟲登上Nano Letters期刊補充封面

有人問楊治蓉:“你有沒有給闖關(guān)成功的這只蟲子起一個名字,它這么努力地醒過來了,多感人啊。”“有道理,我得好好想一想。”楊治蓉說。這個看似微小的生命,正在幫助人類突破納米技術(shù)的邊界,值得擁有一個名字。

來源: 西湖大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術(shù)協(xié)會

浙江省科學技術(shù)協(xié)會