如果有一天,所有中國神話里的“海神”齊聚一堂,來一場“最強海神”爭霸賽,你覺得誰會贏?不同地區的老百姓,又最信哪一位?讓我們繼續走進中國航海博物館《神與獸之間:中國海洋神話特展》,沿著“信仰的航線”,回望一段跨越三千年的“海神爭霸賽”,尋找中國人心中真正的大海守護者。

第一階段:先秦至唐代——海神是怪獸,也是邊界的警告

在人類與海洋的漫長關系中,最初的接觸往往伴隨著恐懼與敬畏。在古人眼中,大海是混沌、危險、無法預知的“世界盡頭”,而“海神”,便是他們在這個盡頭筑起的一道精神堤壩。

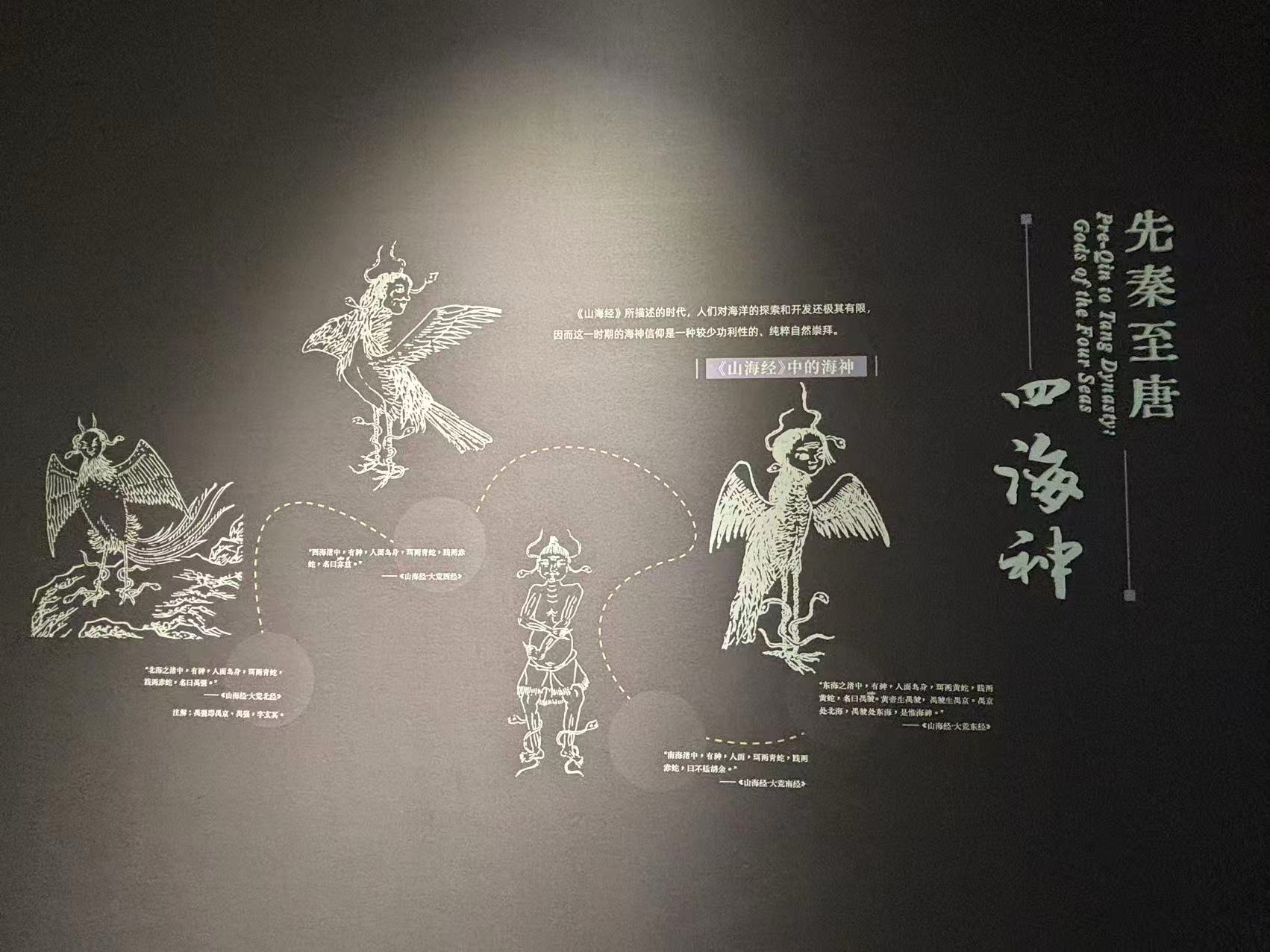

在距今兩三千年前的先秦時代,海神往往被描繪為令人畏懼的“自然怪物”。《山海經》所記的四海之神正是這種古老世界觀的映射。東海之神禺彊,南海之神不廷胡余,西海之神弇茲,北海之神,他們大多是人面鳥身,耳朵上掛著蛇,腳下也踩著蛇,象征的是原始自然的力量——混亂、神秘、不可親近。

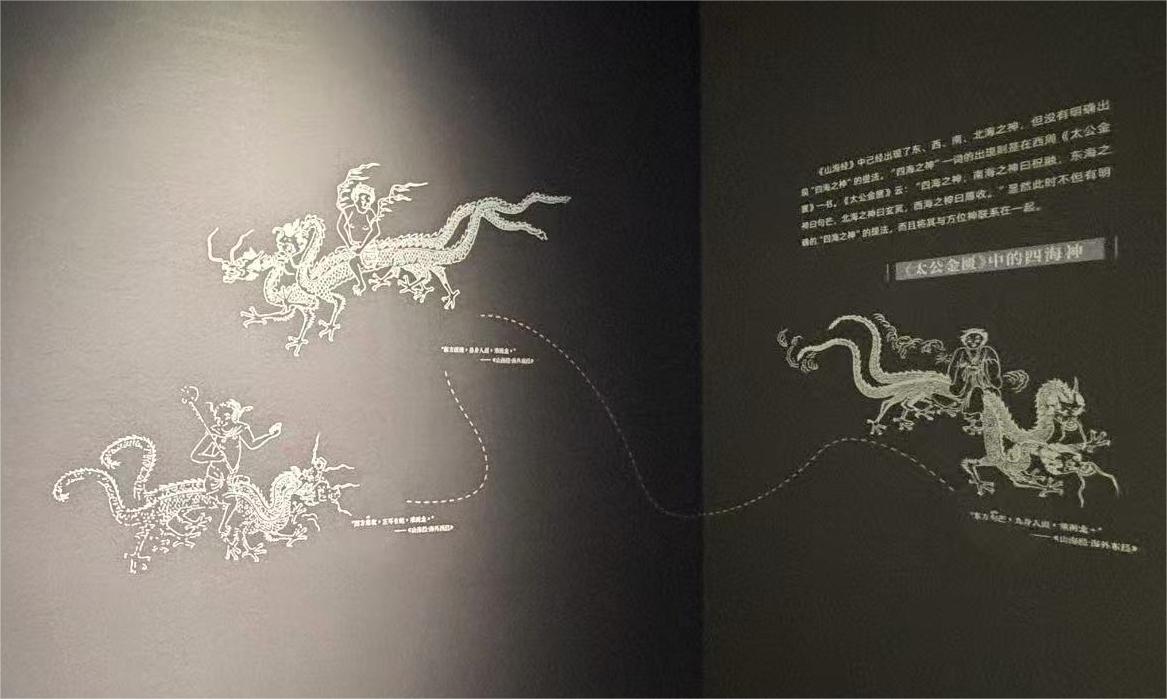

進入西周,《太公金匱》中首次系統提出“四海神”——東海句芒、南海祝融、西海薄收、北海玄冥。與《山海經》的異獸神明不同,這四位腳踏雙龍,更趨近于人格化、體系化的天神象征,是神權制度化的雛形。

到了漢唐之際,隨著中央集權的強化和祭祀制度的發展,四海神不僅有名有姓,甚至配有“夫人”,在廟宇中享有香火供奉。唐代更將其“封王”,將海神納入官方宗教序列。

值得注意的是,早期的海神,尚不具備“航海保護者”的角色。他們代表的是界限——此地不可逾越”,是一種超自然的警示,而非庇佑。他們令人畏懼,而非親近。人們更多的是以犧牲與祭品取悅于神,而非期盼神力護航。

第二階段:唐代——龍王登場,觀音隨行,信仰開始“護航”

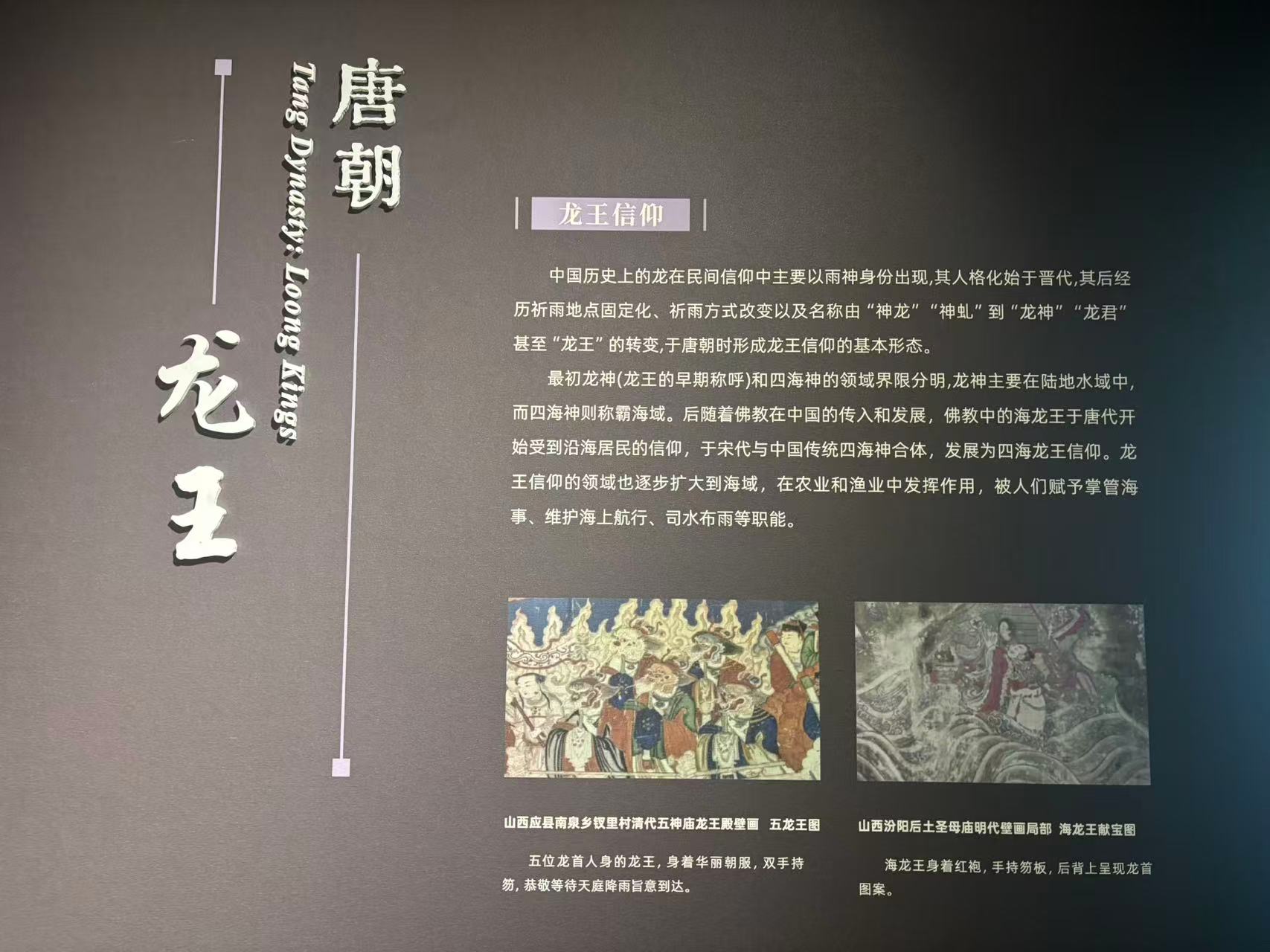

進入唐代,中國的海神信仰發生了根本性的轉變。原本令人畏懼的海神,逐漸走下神壇,走進百姓的日常生活,成為可以“祈求”的對象——神,不再只是警告和懲戒的象征,而是護佑與陪伴的力量。

在道教與官方信仰融合的過程中,龍這一自然之神,被賦予更明確的職責。東、南、西、北四海龍王分別主掌風、雨、雷、電,成為調控天氣與海潮的“天職官員”。他們不僅有了明確的分工,還被敕封為“正神”,擁有宮廟、節令、祭祀。

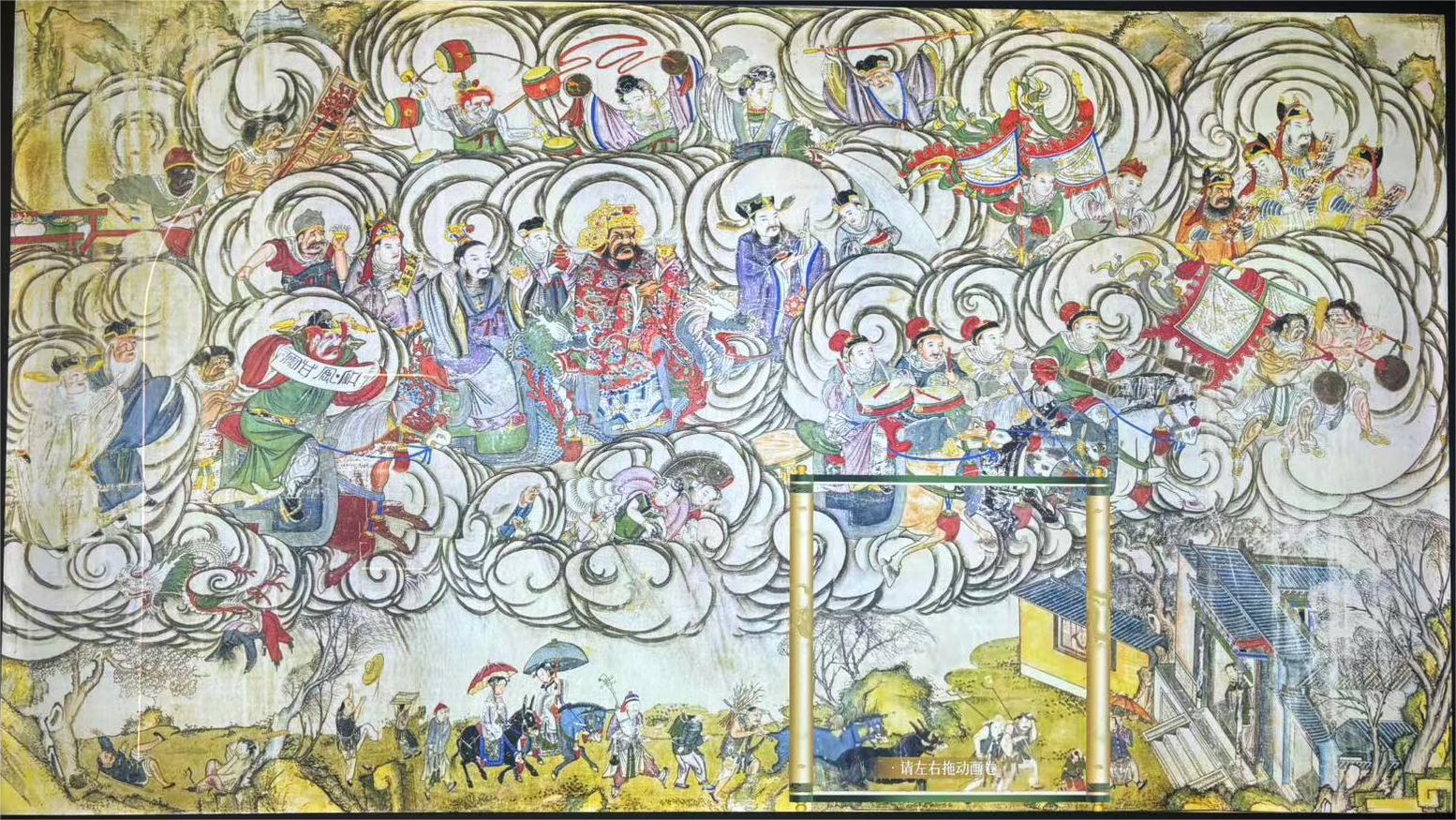

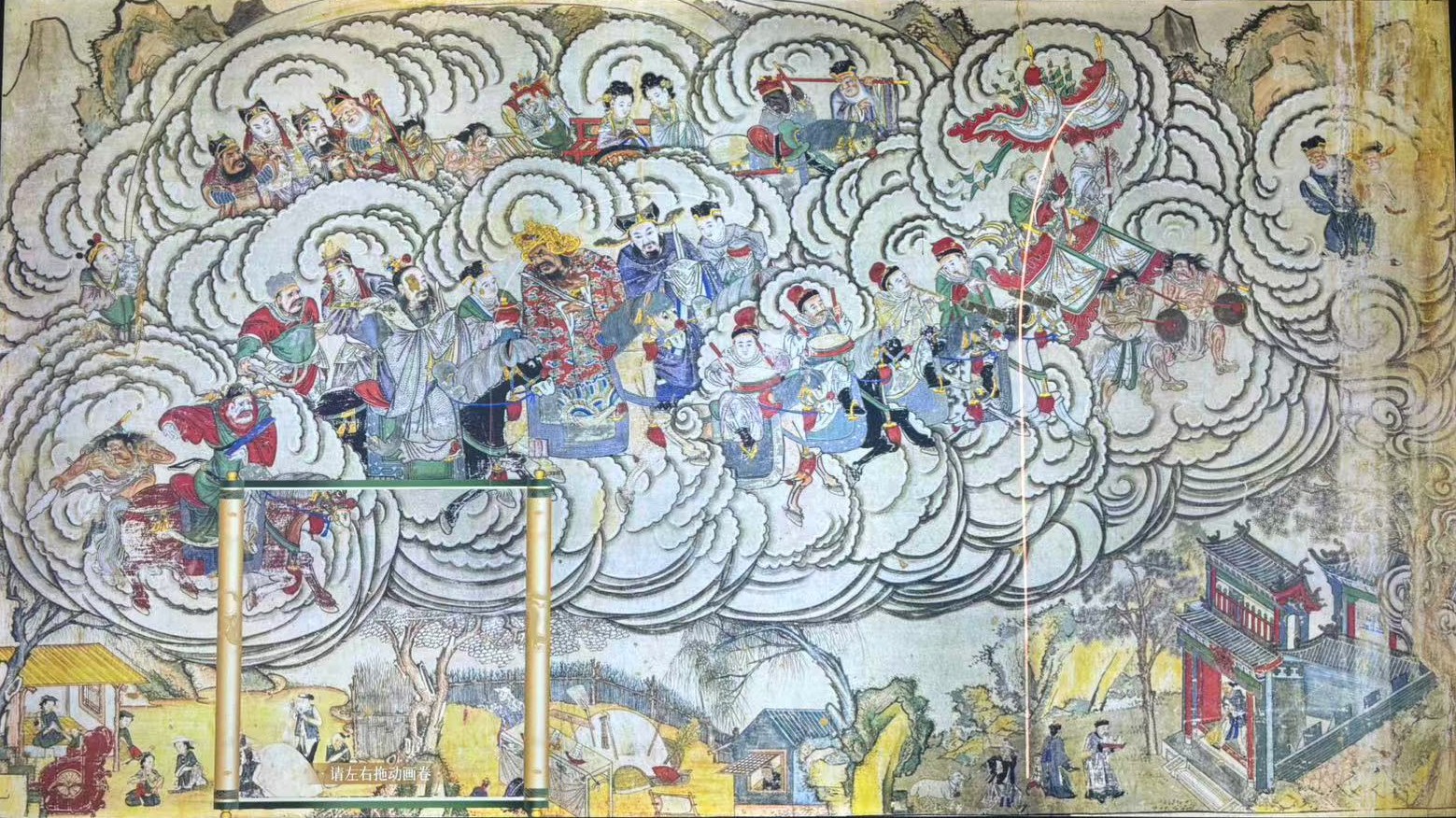

龍王故事不只留在經卷與傳說中,還以圖像形式流傳于廟宇壁畫之上。山西盂縣諸龍廟正殿的《龍王布雨圖》與《龍王回宮圖》,便是代表。前者描繪白龍懲惡與人間雨中行路的場景:有女子騎驢、藝人說唱、父親牽女,體現神力與人世共存的景象;后者則以農人收獲、祈愿祭拜的圖景表現龍王的庇佑功德。這些生動的圖像,不僅記錄了神話,也記錄了百姓的希望。

與此同時,佛教從印度傳入中國,觀音信仰逐漸興盛。原本慈悲濟世的觀音菩薩,因其道場“南海普陀山”的地理優勢——位于古代海上交通要道的舟山群島,成為航海者心中“水難救星”的代名詞。每一艘行經南海的船只,幾乎都會在此停靠祈福、祭拜、避風。

此時的海神,獲得了“護航者”的身份。神明,不再遙不可及,而是與你同行。

第三階段:宋代——一個真實的女性,成為最受尊敬的“海神”

如果說早期的海神是自然的投影、官方的制度化象征,那么宋代起,中國海神譜系中迎來了一位最不尋常、也最受信仰的成員——媽祖。她不是神仙下凡,也非佛陀轉世,而是一個真實存在過的福建漁家少女。

林默,生于960年,卒年僅28歲。她自幼聰慧安靜,精通醫術、善察天象、能識潮汐、善水性,生前常于海上救人。相傳她在一次營救行動中不幸殞命,人們卻堅信她“顯圣不止”,繼續庇護海上同胞,自此被尊為“媽祖”——默娘之“升格”。

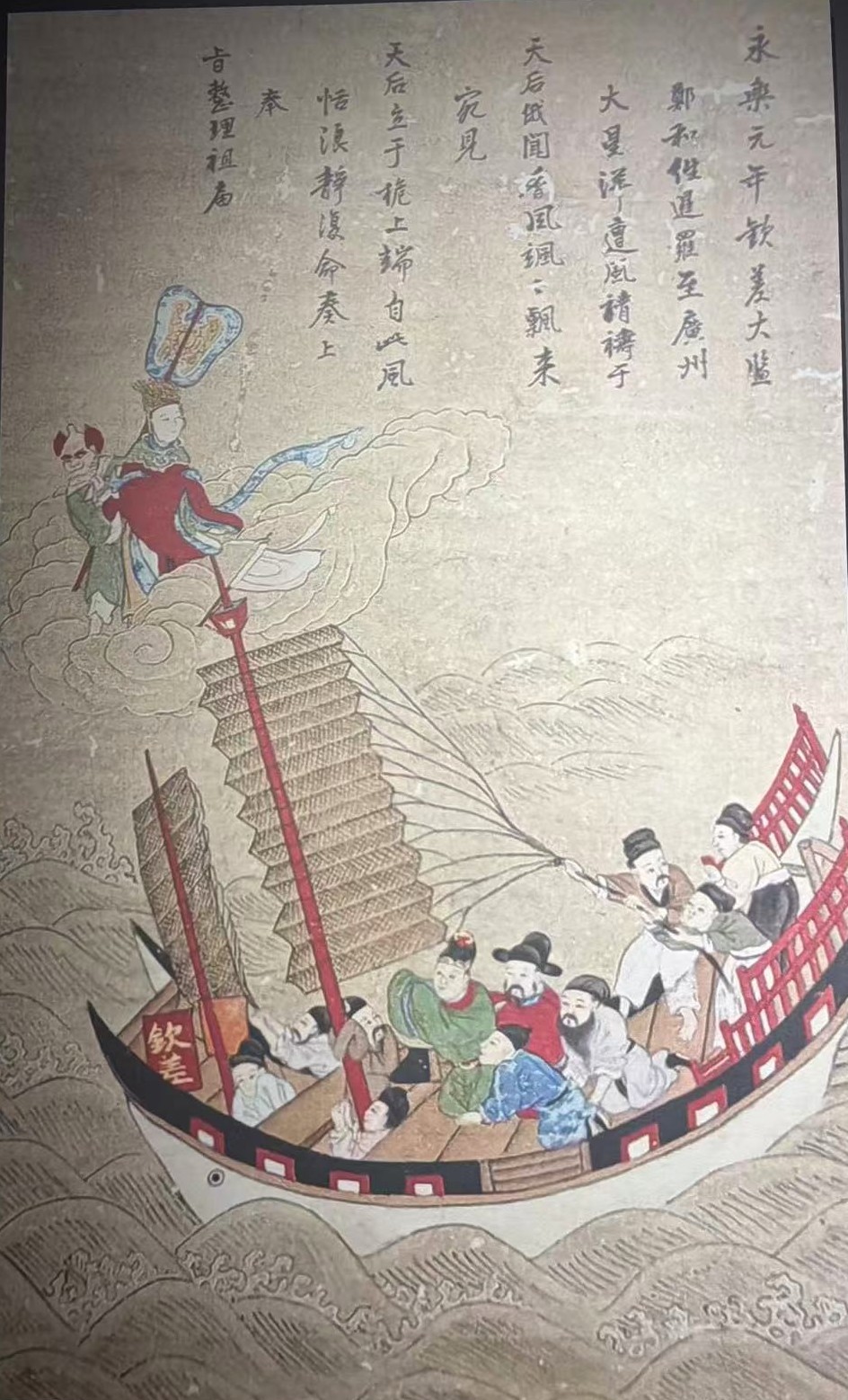

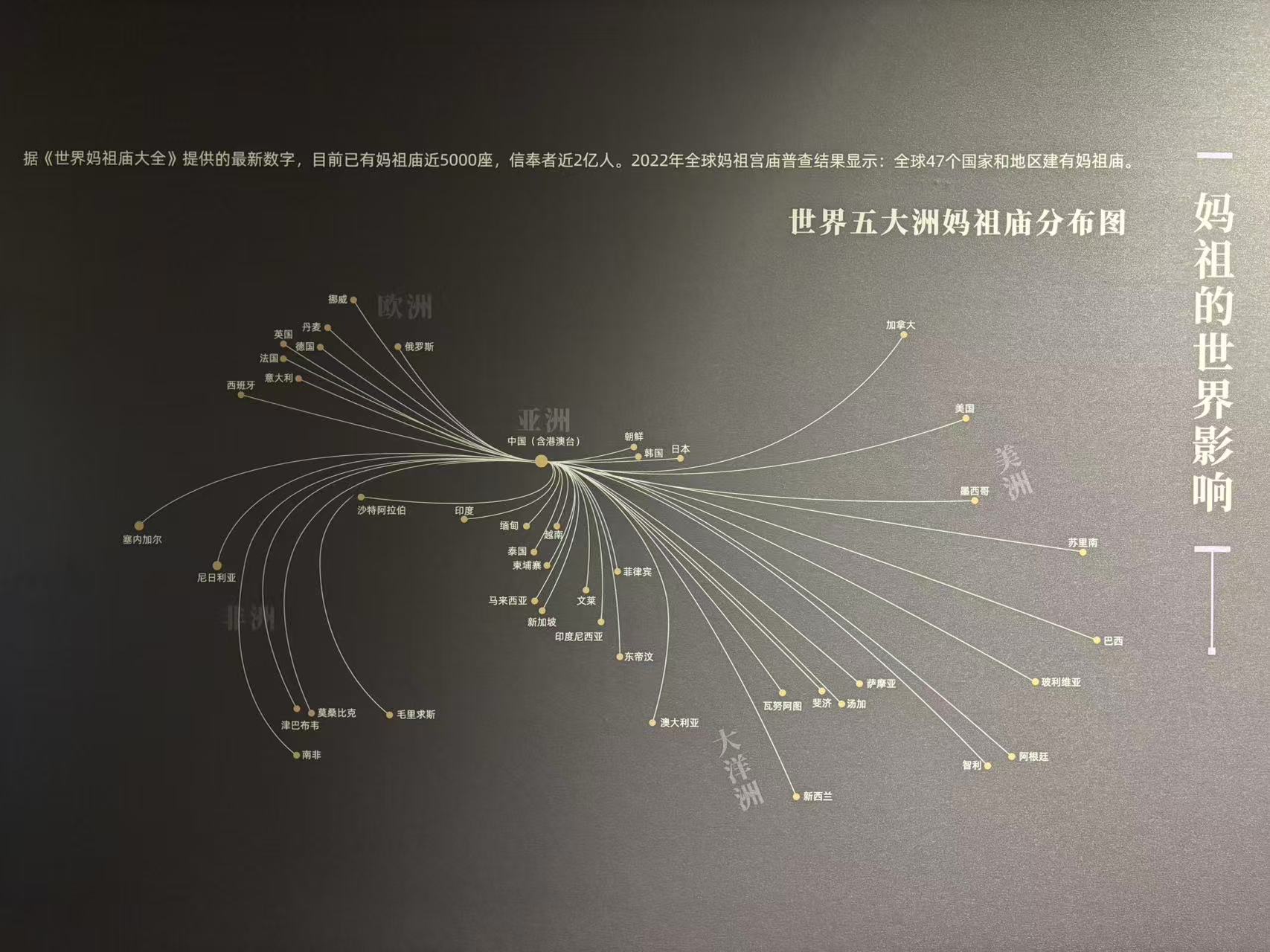

媽祖信仰之所以能從地方走向全國、走出國門,離不開民間口碑與官方冊封的雙重推動。宋宣和四年(1122),使臣出海遇險,奏稱媽祖顯靈,朝廷隨即加封“靈惠妃”;元朝定都大都后,海運成為經濟命脈,媽祖作為漕運保護神,被封“天妃”;明代鄭和七下西洋,出航前例行至湄洲島祖廟祭拜,天妃廟因此遍布南北;清代歷任帝王更是“加封不停”,至康熙時尊為“天后”,信仰范圍已遍及東南亞。

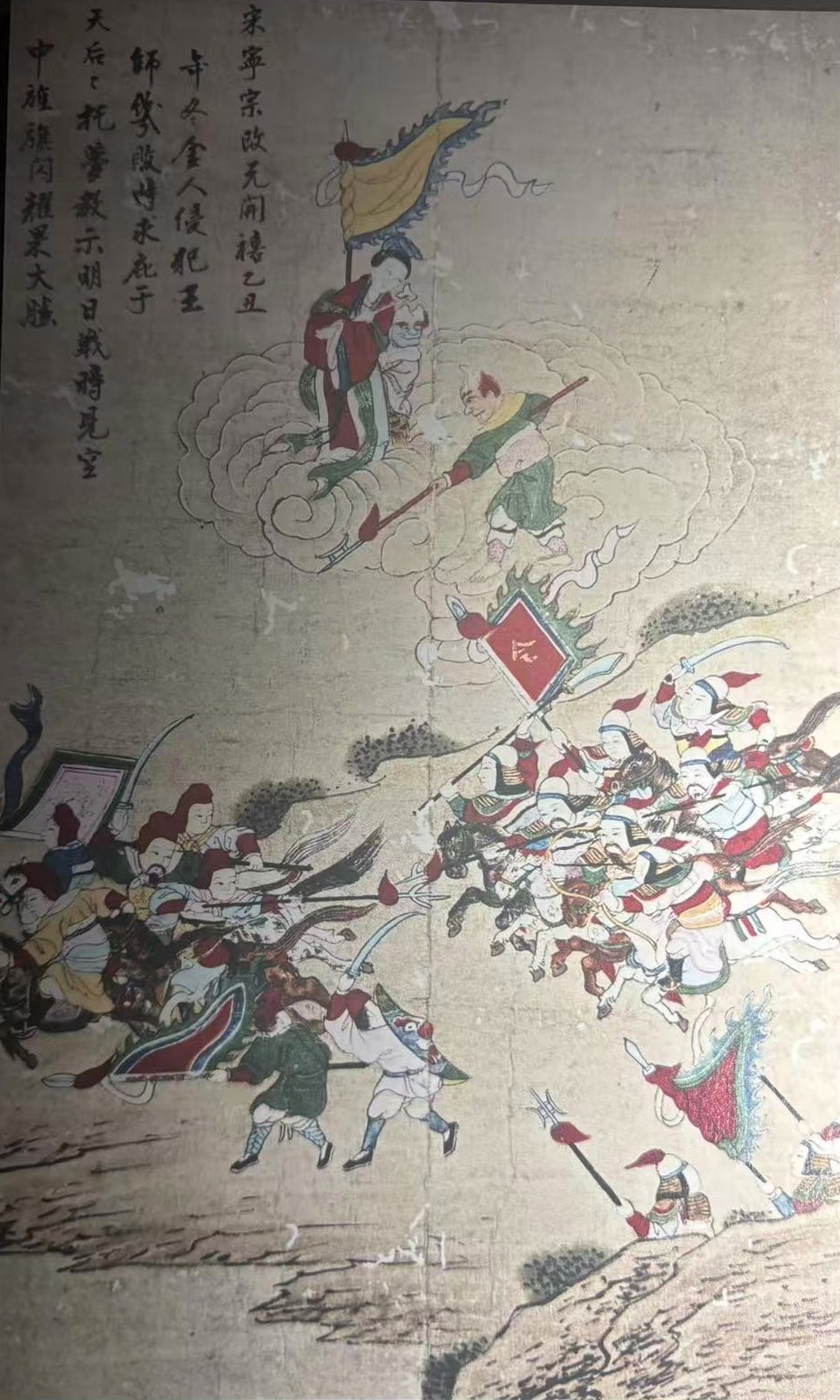

媽祖的形象也隨時代逐漸豐富。福建仙游楓塘宮收藏的《天后顯圣圖軸》,共繪48幅顯圣圖像,如“紫金山助戰”中,她化身云中神將,輔佐宋軍擊退金兵;“神助漕運”圖從空中顯現于風暴之中,引導糧船脫險;“涌泉濟師”展示了為施瑯大軍解渴,顯圣涌出甘泉。

在這些圖像中,媽祖不僅守護航海者,更是守國安民的象征。她的傳奇和影響,也從中國走向了世界。

第四階段:元明清——“海神聯盟”集結,各地神靈“海洋化”

進入元明清時期,中國的海洋活動愈加頻繁。無論是官方漕運、民間商貿,還是東南亞移民潮、漁民出海作業,海已經成為生活的一部分。人們的信仰也隨之“多元化”。在這個階段,海神信仰出現了“大聯盟”式的發展,各地“本土神明”紛紛被“海洋化”。

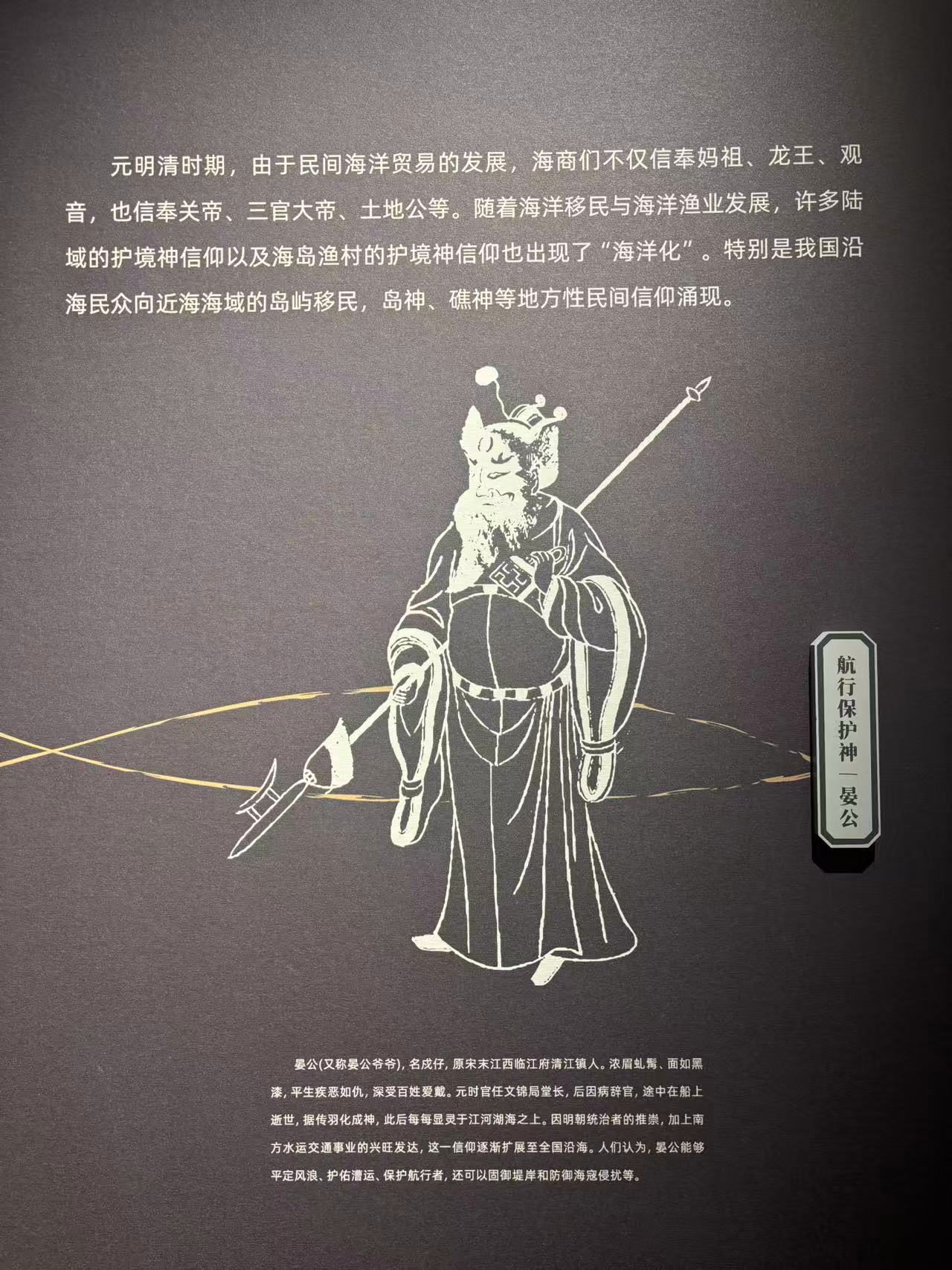

晏公原來是宋末的一位官員,平生疾惡如仇,深受百姓愛戴。相傳他在船上逝世后羽化成神。明太祖朱元璋因感念其顯靈護佑,封他為“平浪侯”。他不僅是漕運的守護者,更能平定風浪、抵御海寇。

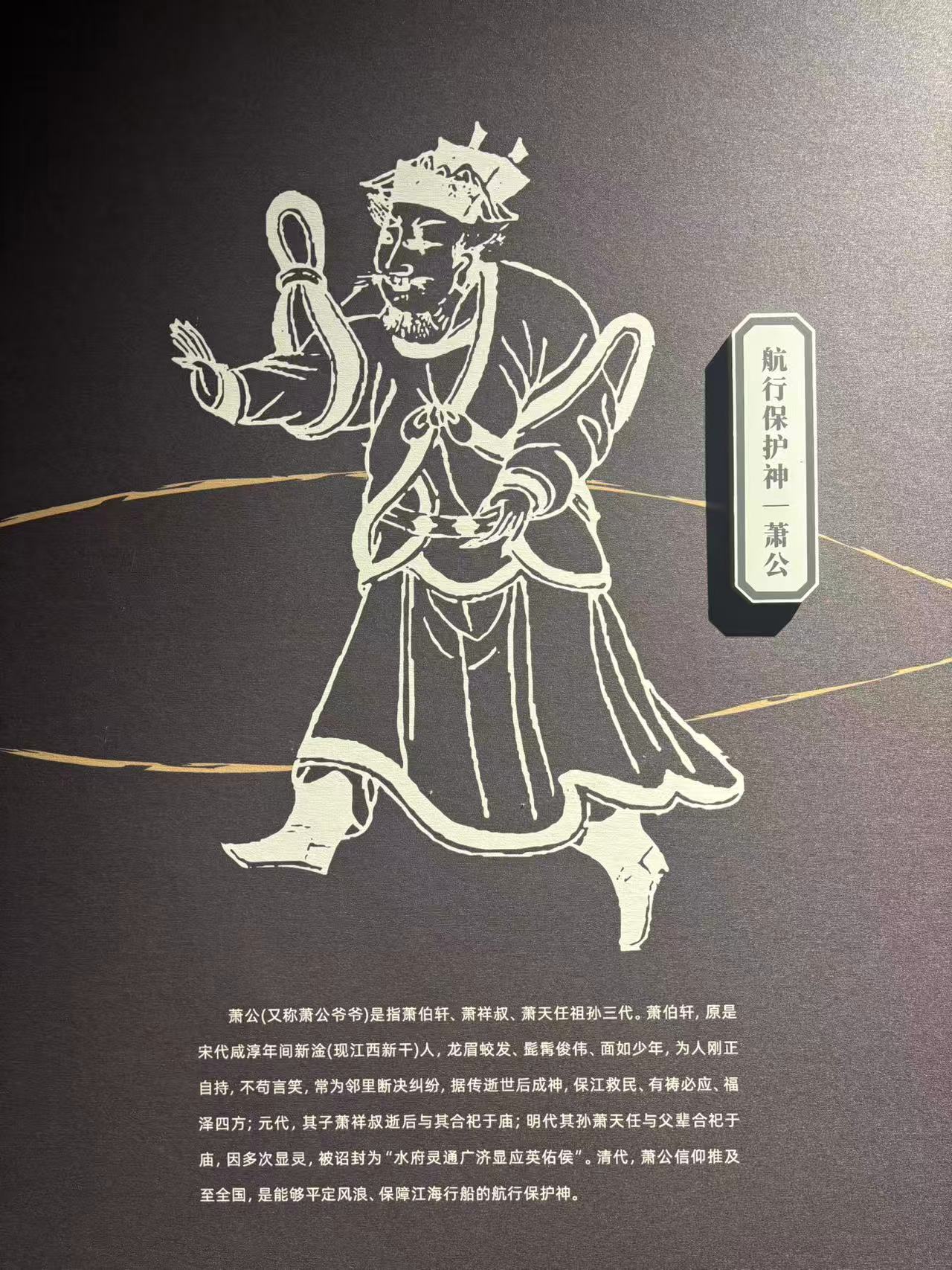

而蕭公則是祖孫三代都被奉為神靈,爺爺叫蕭伯軒,生前為人剛正,常常為鄰里解決糾紛。傳說他去世后被奉為保護江河的神靈,有求必應。到了元代和明代,他的兒子和孫子也相繼被納入祭祀。清代時,蕭公信仰已傳遍全國,漁民們相信,只要誠心祈禱,蕭公爺爺就會保佑他們平安歸來。

有趣的是,中國古代神話中伏羲因為發明了織網捕魚而在明清時期被江南漁民奉為“網神”。新船下網前,漁民會把漁網抬到伏羲廟,請網神檢視和祝福,并進行供奉。

大家可能也不會想到三國名將關羽竟然從魏晉南北朝起就被民眾當作海神供奉,最主要的原因在于他的忠義是促進船員團結協作的重要精神紐帶。在舟山、寧波一帶,漁船上最常見的護船神就是媽祖和關帝。在嵊泗列島和福建東山島等地,民眾還將關帝作為島神崇拜。

另外還有嵊泗列島的泗洲大帝,原型是西周的徐國國君。

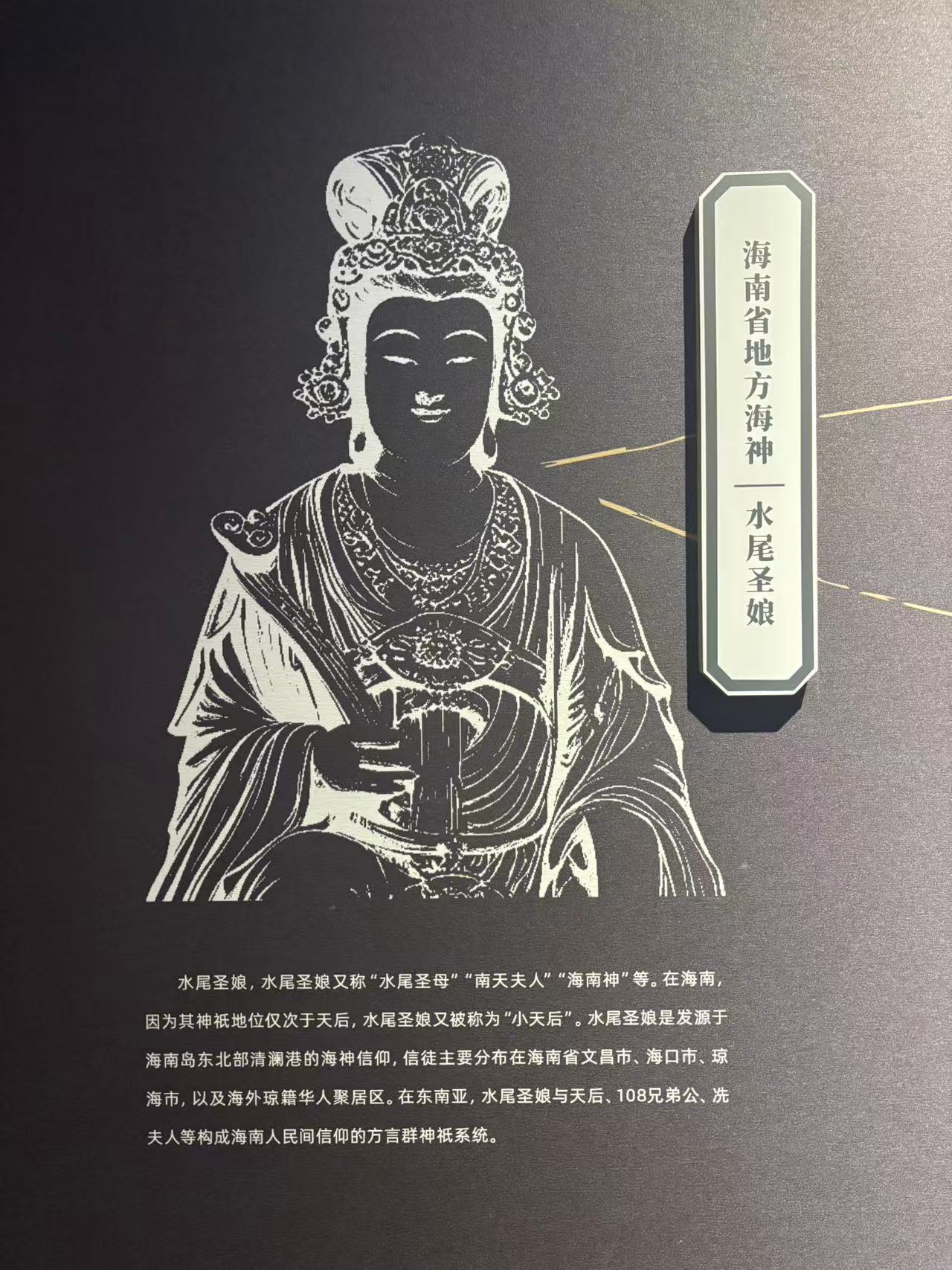

海南的水尾圣娘則被稱為"小天后",是當地僅次于媽祖的重要海神。

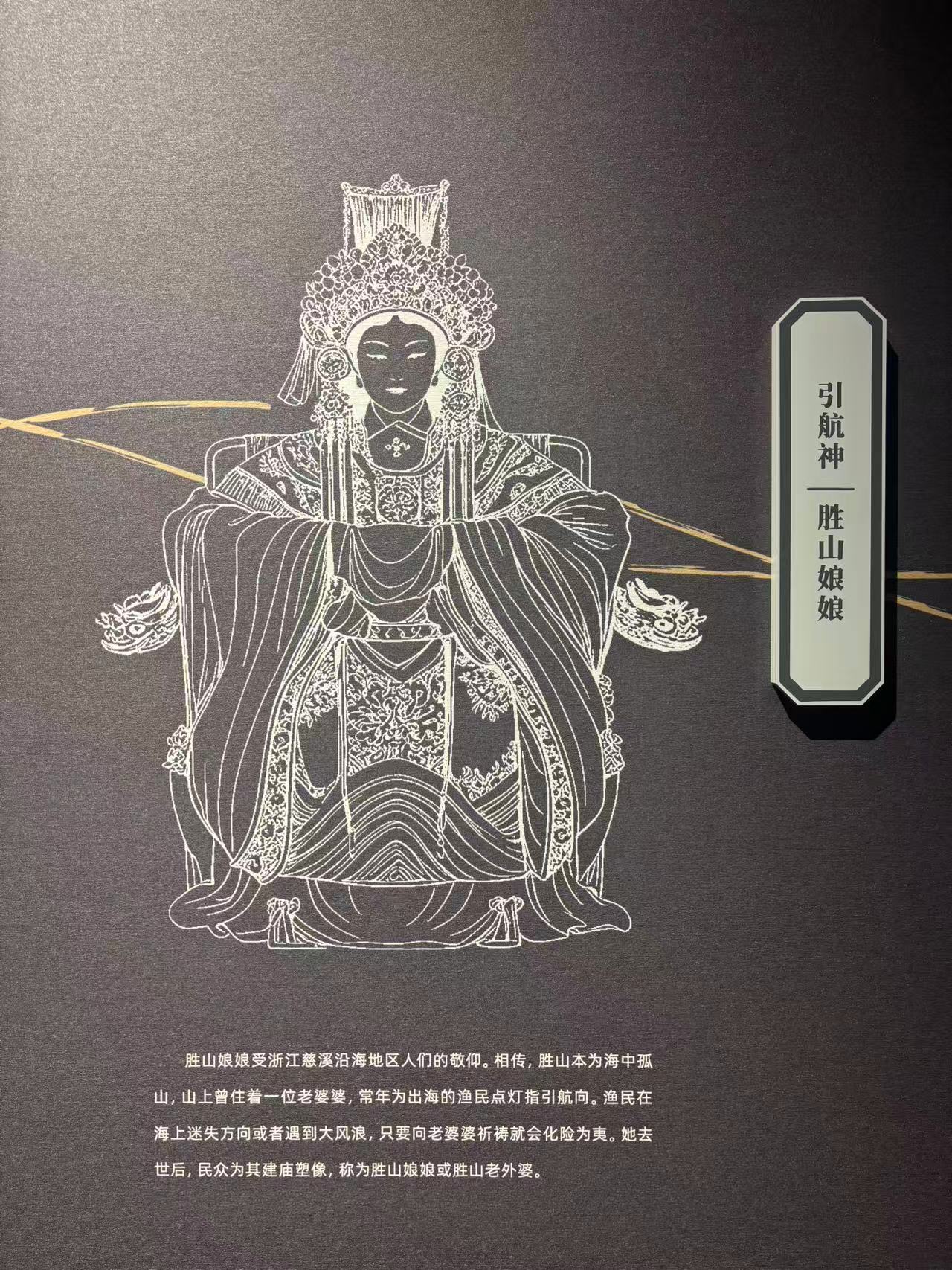

上面這位是浙江慈溪的勝山娘娘。勝山是一座海中孤山,相傳山上曾住著一位老婆婆,常年為出海的漁民點燈引航。她去世后,民眾為她建廟塑像,奉為引航神。

在《順風相送》《指南正法》等古代民間航海文獻中,也列舉了出海祭祀的眾多海神群體。

除此之外,更有哪吒、托塔天王、八仙等知名神明“加盟”海神體系,成為“顧問團”成員。廟宇共存,神明無爭,地域化、功能化、多元化的海神信仰格局逐漸成型。

通過展覽,我們也了解到中國傳統海洋神靈具有多樣化發展的特點。海神信仰既是航海者的精神寄托,更是中華海洋文化的重要組成部分。

誰是最強海神?答案藏在我們心里

縱觀這三千年的信仰接力,不同的時代,不同的海域,都孕育出屬于各自的“海上守護者”。中國傳統海洋神靈從人形化、到人神化、再到人格化的演變,并呈現多樣化發展特點。在持續不斷的海洋探索中,我們的先民也從對海洋的恐懼崇拜,衍變為與海和諧相生。海洋為我們構筑了養育生命、滋養社會的藍色物質之城,而海神信仰則安撫了每一個海客舟子的心,也點亮了人們奔赴海洋的夢。

“誰是最強海神?”也許是你小時候廟會上第一次見到的媽祖神像,也許是父母出海前默默祈福時嘴里念著的觀音,也許是你聽聞的傳說中熱血沸騰的哪吒,也許只是當你面對海時,心中那一瞬的堅定。信仰不是盲從,而是寄托;神明不是萬能,而是陪伴。愿每一次靠近海洋,我們都心懷敬畏;每一次揚帆遠航,都有信念與守護同行。

作者簡介:周甜,科普創作者,專注博物館教育與科學傳播,愿用文字點亮好奇,用故事講述科學。

來源: 中國航海博物館 周甜

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國航海博物館 周甜

中國航海博物館 周甜