什么是龜鱉類生物

龜鱉類就是自然界中很多種龜和很多種鱉的統稱。我們常見的烏龜屬于龜類,甲魚屬于鱉類,它們身體中部都有一根脊椎,都屬于脊椎動物這一大家族。按照動物分類學的觀點看,隸于脊索動物門脊椎動物亞門爬行綱。根據生物物種名錄(COL)和爬行動物數據庫(RDB)2021年9月的最新數據顯示,世界現存龜鱉共14科94屬360余種, 中國龜鱉目動物現存36種,龜類29種,鱉類7種,其中8種龜2種鱉為中國特有。

現生烏龜與鱉(圖片來自網絡)

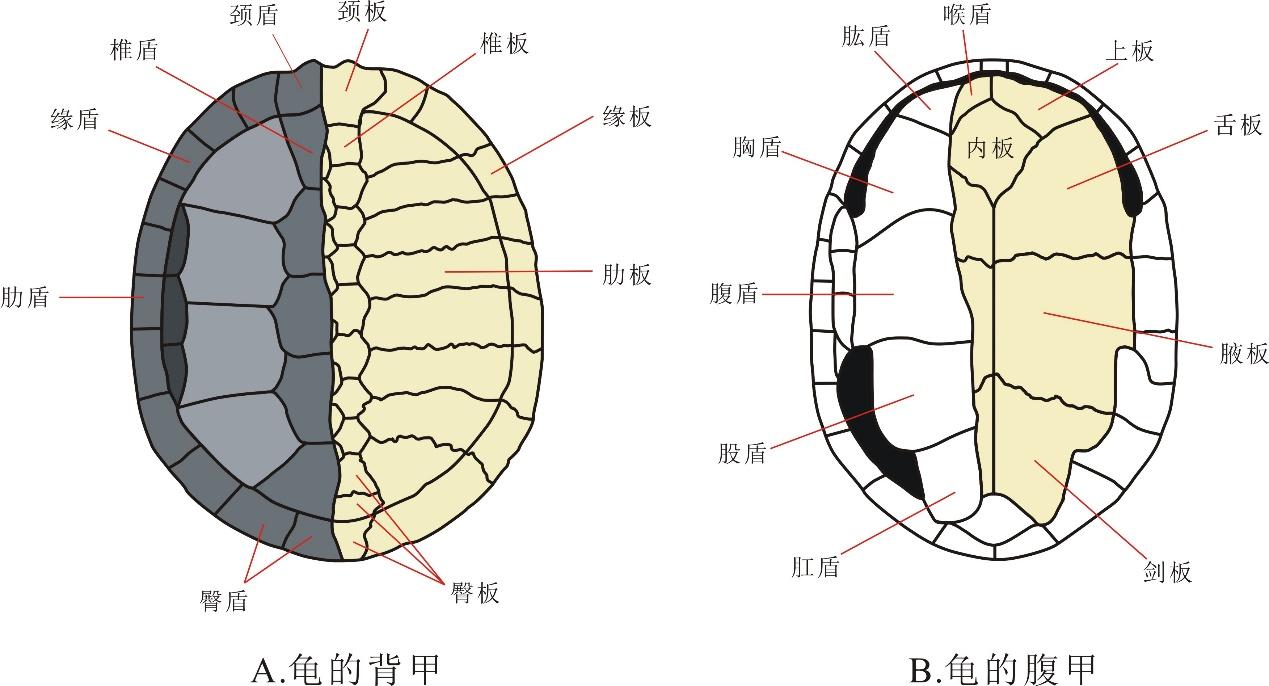

龜鱉類動物的軀干短,被封閉的甲殼(背甲和腹甲)包裹,其內部骨骼,如脊椎、肋骨、肩帶、腰帶等不僅與甲殼相愈合,而且各自本身也有一系列特化。龜鱉類的口中沒有牙齒,而是像鳥類一樣代之以角質喙。龜鱉類與其他四足動物、兩棲類、鳥類和哺乳動物之間存在巨大差異,其獨特的甲殼類結構也反映出其與其他生物不同的進化路線。

龜鱉類的背甲和腹甲

世界最早的龜鱉類化石

龜鱉類的起源是一個謎,主要是原始龜類化石稀少。早在1888年人們就在德國發現了距今2億年前生活于晚三疊紀的原顎龜(Proganochelys quenstedti)化石,它除了頭部不能縮回殼中等原始特征外,與現代的龜類沒有太大的區別,上下頜沒有牙齒,也形成角質喙,具龜殼保護。當時的古生物學家普遍認為原顎龜是現代龜鱉類動物的原始祖先。直到1892年生活在中二疊紀(距今2.8億年)的正南龜(Eunotosaurus africanus)化石的發現,它具有膨大的軀干和延展變形的肋骨,很符合人們對龜殼雛形的猜想,也有人認為正南龜才是龜鱉類的祖先,但是正南龜頭骨上沒有顳颥孔的特征卻讓它更接近古蜥類爬行動物,因此正南龜的地位也在“最早的龜鱉類”和“爬行動物類”之間懸而未決。因此古生物學界對于龜鱉類祖先的爭論仍在繼續,因此世界所發現的上最早的龜鱉類化石是什么仍沒有定論。

正南龜化石(圖片來自于網絡)

原鱷龜化石(圖片來自于網絡)

我國龜鱉類化石

我國是世界上發現龜鱉類化石最豐富的地區之一,我國地質構造復雜,地層疊置樣式豐富多樣,因此龜鱉類化石的發現也相對較為豐富多樣,如半甲齒龜、中國始喙龜等。

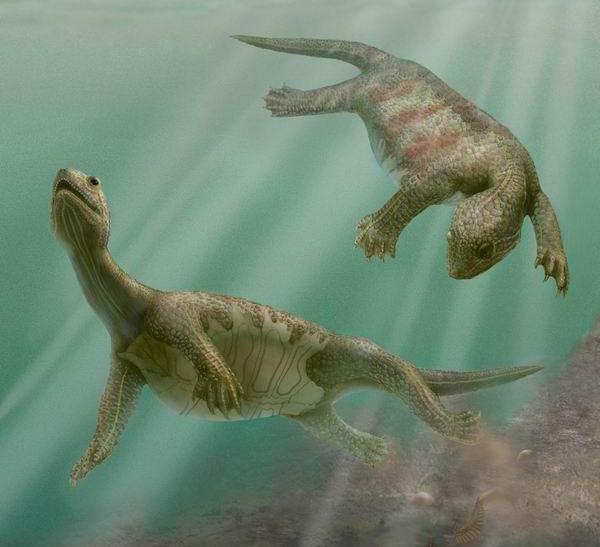

2008年,在我國貴州關嶺地區發現具有重要意義的半甲齒龜(Odontochelys semitestacea)化石,這是世界上發現的第一個同時具有牙齒、喙和甲殼類的龜類化石。具有細密的牙齒以及雛形狀態的甲殼結構,其身體結構表明,龜類腹甲的形成遠遠早于背甲。

半甲齒龜復原圖(圖片來自網絡)

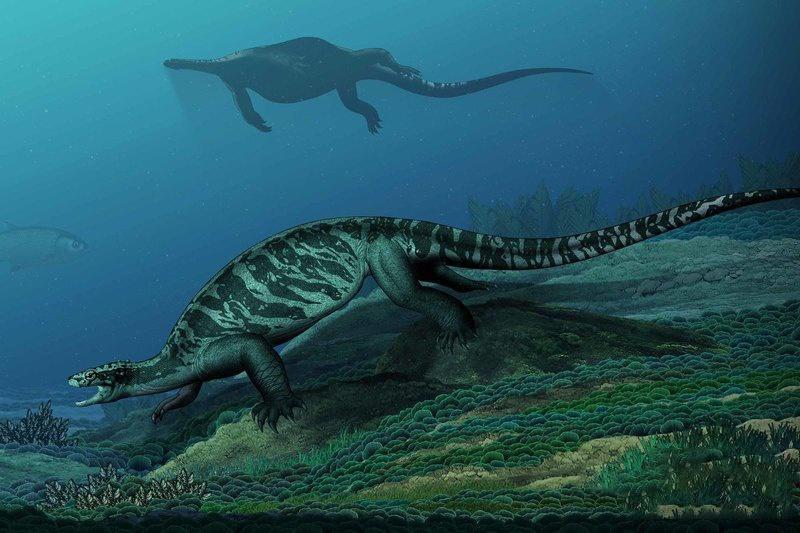

2018年由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所課題組在我國貴州關嶺晚三疊紀(2.28億年前)發現的中國始喙龜(Eorhynchochelys sinensis)是目前我國已知最古老的龜類化石,體長超2米,軀干短,肋骨加寬;背甲腹甲均未形成;首次出現了角質喙,其上、下頜的后部仍保留有牙齒,呈現出“牙齒退化,角質喙產生”的過渡狀態。

中國始喙龜復原圖(圖片來自網絡)

我國龜鱉類化石的主要地層分布在侏羅紀、白堊紀和古近紀。侏羅紀距今約2.59億年到1.45億年之間,這一時期的龜鱉類化石主要分布在四川、云南、貴州等地;白堊紀今約1.45億年到6,500萬年之間,這一時期的龜鱉類化石主要分布在新疆、內蒙古、遼寧等地;古近紀從6500萬年2200萬年,這一時期的龜鱉類化石主要分布在新疆、甘肅、青海等地。

重慶地區的龜鱉類化石

四川盆地古地理變遷了三個時期,即海盆期、湖盆期和陸盆期,使處于四川盆地外緣的重慶地區具有豐富的古生物化石資源,其發現的古生物化石有不可估量的科研價值。

1950年至今重慶地區發現了許多龜鱉類化石,在重慶江北、合川、巫山、九龍坡、沙坪壩、重慶長江大橋、體育館等地都有龜鱉類化石發現。我館館藏龜鱉類化石40余件,其中1950年成渝鐵路修建時,在鐵路沿線發現的龜鱉類化石是當時中國境內發現的最為豐富的一批化石標本。因化石標本上具有許多特殊的構造與分類上的特征,故為一批非常珍貴的發現。下面介紹的幾種龜鱉類化石為重慶自然博物館一級館藏正型標本。

似貝氏成渝龜(Chengyuchelys baenoides)

似貝氏成渝龜(正型標本,恐龍廳,編號C996)

黃色長石粗砂巖,17×11.5×4(cm),化石年代為晚侏羅紀-早白堊紀。具大部分背甲及腹甲,背甲甲殼扁平,沿中央椎部有一平寬凹溝,兩側最高部分為椎甲與肋甲的分界線,第五對肋板最長。

射紋蛇頸龜(Plesiochelys radiplicatus,)

射紋蛇頸龜(正型標本,恐龍廳,編號C995)

深紫色云母中粒砂巖,15.5×16×5.3(cm),化石年代為晚侏羅紀—早白堊紀。每一椎盾及肋盾所在的骨甲上有粗細不等的放射紋。放射中心位于每塊盾中央離后約1/5處。

重慶蛇頸龜(Plesiochelys chungkingensis,)

重慶蛇頸龜(正型標本,進化廳,編號C998)

標本大小為25×16.5×4.5(cm),化石年代為晚侏羅紀—早白堊紀。甲殼扁平,長橢圓形,后部較寬。背甲盾的溝痕清晰,很深。

維氏中國鱉(Sinaspideretes wimani)

維氏中國鱉(正型標本,恐龍廳,編號C994)

標本大小為14.5×9.7×2.5(cm),化石時代為侏羅紀晚期。前沿頸板前方有一凹口,背甲凸起程度較一般鱉類大。 腹甲僅有殘破的右方舍腹甲及下腹甲代表,表面光滑,骨板特厚。

結語

龜鱉類化石是大自然留給我們的瑰寶,是人們研究相關時期的古生物、古生態以及古地理、氣候環境的重要資料。上面簡單的文字與圖片,已經展現出它們獨特的魅力。如果朋友們來我館(恐龍廳、進化廳)實地觀賞,更能感受到一個真實的龜鱉類化石世界!

來源: 重慶自然博物館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶自然博物館

重慶自然博物館