科幻電影中的外星球,往往有著自己的世界和文明。那么,真實的外星球上是什么樣的?或許,這一次航天任務能夠給出答案——

據央視新聞報道,5月29日1時31分,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙Y110運載火箭,成功將行星探測工程天問二號探測器發射升空。火箭飛行約18分鐘后,將探測器送入地球至小行星2016HO3轉移軌道。此后,探測器太陽翼正常展開,發射任務取得圓滿成功。

圖片來源:央視新聞

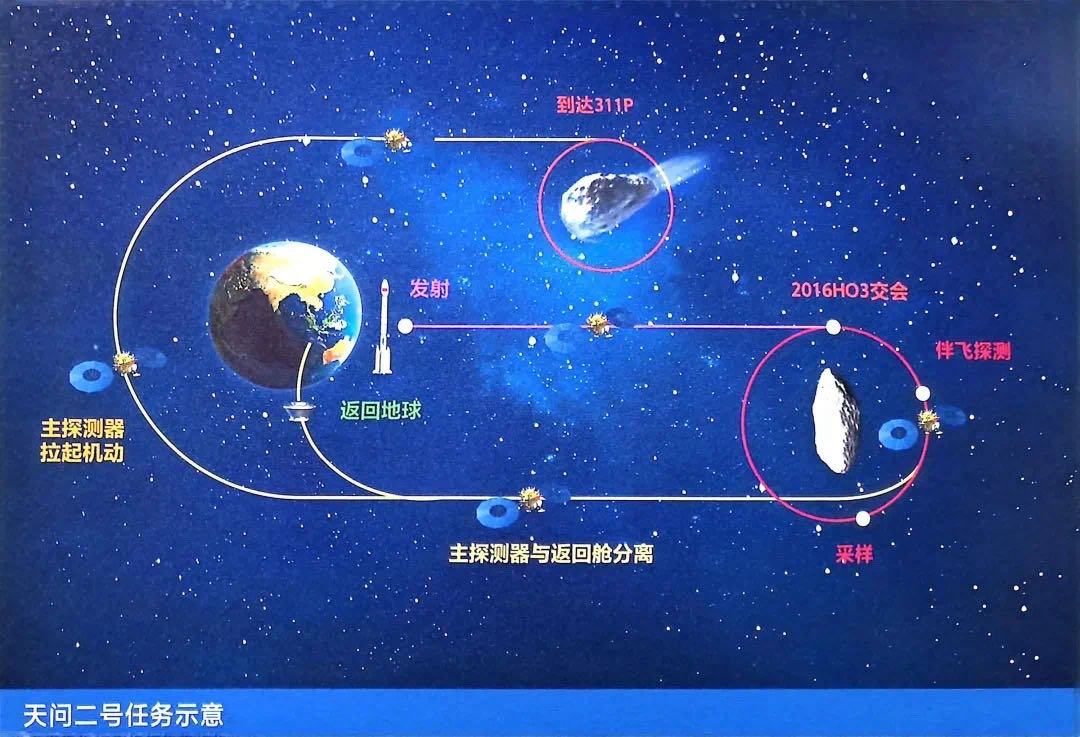

天問二號于今年2月運抵西昌衛星發射中心,天問二號主要任務目標是對小行星2016HO3進行探測、取樣并返回地球,此后再對主帶彗星311P開展科學探測。潮新聞記者第一時間對話國際宇航聯空間運輸委員會主席楊宇光,共同解析天問二號的“追星”秘笈。

圖片來源:央視新聞

探測目標天體暗藏玄機

此次發射任務圓滿成功,僅僅是天問二號任務漫長探測過程的“第一步”。天問二號任務技術難度大,工程風險高,共包含發射段、小行星轉移段、小行星接近段、小行星交會段、小行星近距探測段、小行星采樣段、返回等待段、返回轉移段、再入回收段、主帶彗星轉移段、主帶彗星接近段、主帶彗星交會段、主帶彗星近距探測段等13個飛行階段。

據央視新聞報道,其中,小行星探測和采樣返回包括9個階段,發射段順利完成后,探測器進入小行星轉移段,這一階段將持續約1年,期間需實施深空機動、中途修正等操作,直至距離小行星約3萬公里處。

隨后依次進入小行星接近段、交會段、近距探測段,在近距探測段按照“邊飛邊探、逐步逼近”原則,對小行星開展懸停、主動繞飛等探測,確定采樣區后進入采樣段。

完成采樣任務后,探測器將經歷返回等待段、返回轉移段,在返回轉移段接近地球,返回艙與主探測器分離,之后獨自進入再入回收段,將于2027年底著陸地球并完成回收。

此后,主探測器則繼續飛行,前往主帶彗星311P,開展后續探測任務。

天問二號此行第一站便是2016HO3小行星,它位于距離地球數百萬到數千萬公里的深空中。美國夏威夷的泛星計劃巡天望遠鏡于2016年在浩瀚星空中首次捕捉到了它的蹤跡,它是人類發現的地球準衛星之一。

什么是地球準衛星?科學家們發現2016HO3十分有趣,如同地球衛星一般,圍繞著地球轉。楊宇光告訴潮新聞記者,之所以叫做地球準衛星,而不是地球衛星,是因為2016HO3的軌道與地球高度關聯,長期在地球附近徘徊,卻未被地球引力完全捕獲,具有“若即若離”的軌道特性。

“主帶彗星311P更特殊了!”天問二號到訪的第二站是2013年8月27日由泛星計劃望遠鏡發現的主帶彗星311P。

主帶彗星311P這位“偽裝者”,是運行在火星與木星軌道之間小行星帶中的小天體,同時具有傳統彗星的物質構成特征和小行星的軌道特征。對主帶彗星311P進行探測,有助于了解小天體的物質組成、結構以及演化機制,填補太陽系小天體研究領域的空白。

在楊宇光看來,2016HO3和311P這兩個天體,大概率埋藏著太陽系誕生之初的“蛛絲馬跡”,具有極高的科學研究價值。此外,他認為,科學家們選擇這兩顆天體肯定是經歷過更嚴格縝密的計算。

天問二號出發去“追星”

雖然天問二號的探測目標天體有趣,且研究價值高,但是它的任務本身卻十分復雜,選擇地球準衛星和主帶彗星為探測對象,在國際上尚屬首次,堪稱“史詩級”難度。

據悉,天問二號要經過約一年的飛行,才會到達探測任務第一站:2016HO3。不過,它需伴隨這顆小天體飛行一年后,才能擇機執行采樣任務。

此前嫦娥五號與嫦娥六號也曾到月球采集過月壤,從火箭發射到采樣返回,時間均沒有超過兩個月。不同于月球采樣的“短平快”,天問二號著陸采樣前為何需要伴飛一年之久?

楊宇光表示,這是因為我們對月球的了解已經足夠多了,但是對2016HO3還知之甚少。“2016HO3距離地球非常遠,我們在地球上對它的成像非常有限,它表面的具體地形并不為人所知。”楊宇光進一步解釋,“天問二號環繞它時,會對它進行拍照,這樣,科研人員可以在詳盡的測繪和地形分析后,尋找最佳著陸地點。”

軌道設計同樣是“極限挑戰”。完成小行星取樣后,天問二號要返回到地球附近,“丟下”樣品,并調整軌道,繼續飛往旅途第二站——主帶彗星311P。楊宇光說:“天問二號返回地球時,會受到地球引力的影響加速靠近,當靠到最近的時候,又由于速度太快,會靠慣性‘跑掉’,再去執行下一個任務。”

“天問二號任務時間是我們航天歷史上最長的。”楊宇光告訴潮新聞,天問二號執行采樣任務時間約為兩年半,從地球飛到311P,預計耗費7年時間,整個任務執行周期相當于近十年的時間。

中國航天不斷突破深空探索極限

此次進行地球準衛星和主帶彗星任務的天問二號是“天問家族”中的“老二”。在2020年第五個中國航天日上,中國行星探測工程被命名為“天問”系列。

“天問”系列的第一發,便是直奔火星。中國自主發射的首枚火星探測器天問一號探測器于2020年7月23日發射,一步實現“繞、著、巡”,2021年5月15日成功著陸火星。中國航天在火星探測領域首次亮相即獲成功,宣告中國從此走向了全新的“行星探測時代”。

接著便是今天的天問二號發射,它并不是要執行繼天問一號之后的第二次火星探測任務。楊宇光告訴潮新聞:“僅研究月球和火星,是無法拼成深空探測這塊大拼圖的,其他天體的探索也十分重要。”

此次天問二號任務還未結束時,天問三號便“快馬加鞭”開啟征程。據了解,天問三號計劃于2028年前后實施發射,確立生命痕跡探尋為第一科學目標,將突破火面采樣、火面起飛上升、環火交會和行星保護等關鍵技術,實現火星樣品返回地球。在2030年前后,天問四號還將奔赴更遙遠的木星。

從“嫦娥探月”到“天問探火”,再到如今的天問二號選擇地球準衛星和主帶彗星為探測對象,開啟探測新征程,隨著探測時間表日漸清晰,中國航天正在不斷突破深空探索的極限。

日月安屬?列星安陳?數千年前古人對于自然的疑問,答案正逐漸清晰。

來源: 潮新聞

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會