眼前的這位理工男,戴著一副黑色眼鏡,留著利落的短發,穿著很經典的白襯衣,一說起“星座”,之江實驗室計算星座科研任務總體部技術總師李超的語速快又篤定。

李超是“三體計算星座”研發任務的技術負責人——5月14日中午12時12分,“三體計算星座”12顆首發衛星成功升空,標志我國首個整軌互聯的太空計算星座正式進入組網階段。

5月14日,長征二號丁運載火箭將“三體計算星座”12顆首發衛星發射升空 圖源:酒泉衛星發射中心

這項工作是“開創性”的,突破傳統衛星架構,開啟了全新的“太空計算時代”;同時,這項工作意義重大,它承載著我國科研團隊將人工智能搬上太空的野心,也將悄然改變我們的未來生活。

5月30日,第9個全國科技工作者日即將到來。潮新聞記者采訪了這支平均年齡不到35歲的團隊,在光環背后,是一段持續不到9個月的極限攻關,和一場關于技術、協作與信念的硬仗。

12只不斷線的“風箏”

能單兵作戰也能組隊攻堅

12顆衛星上天已近兩周。“目前,12顆衛星運行狀態整體良好,比想象的還要好。”李超告訴潮新聞記者,就像往天上放了12只不斷線的風箏,最近,團隊成員們要做大量的測試驗證任務。

時間非常緊張。衛星被送到近地軌道后,開機、運行、繞著地球轉。“一圈是1.5個小時,一天大概會轉個十幾圈,很多時候它還會轉到沒有地面站能測控的弧段。”李超說。每顆衛星轉一圈,只有非常有限的時間能與地球通信,科研人員要在非常短的時間內對載荷進行測試。

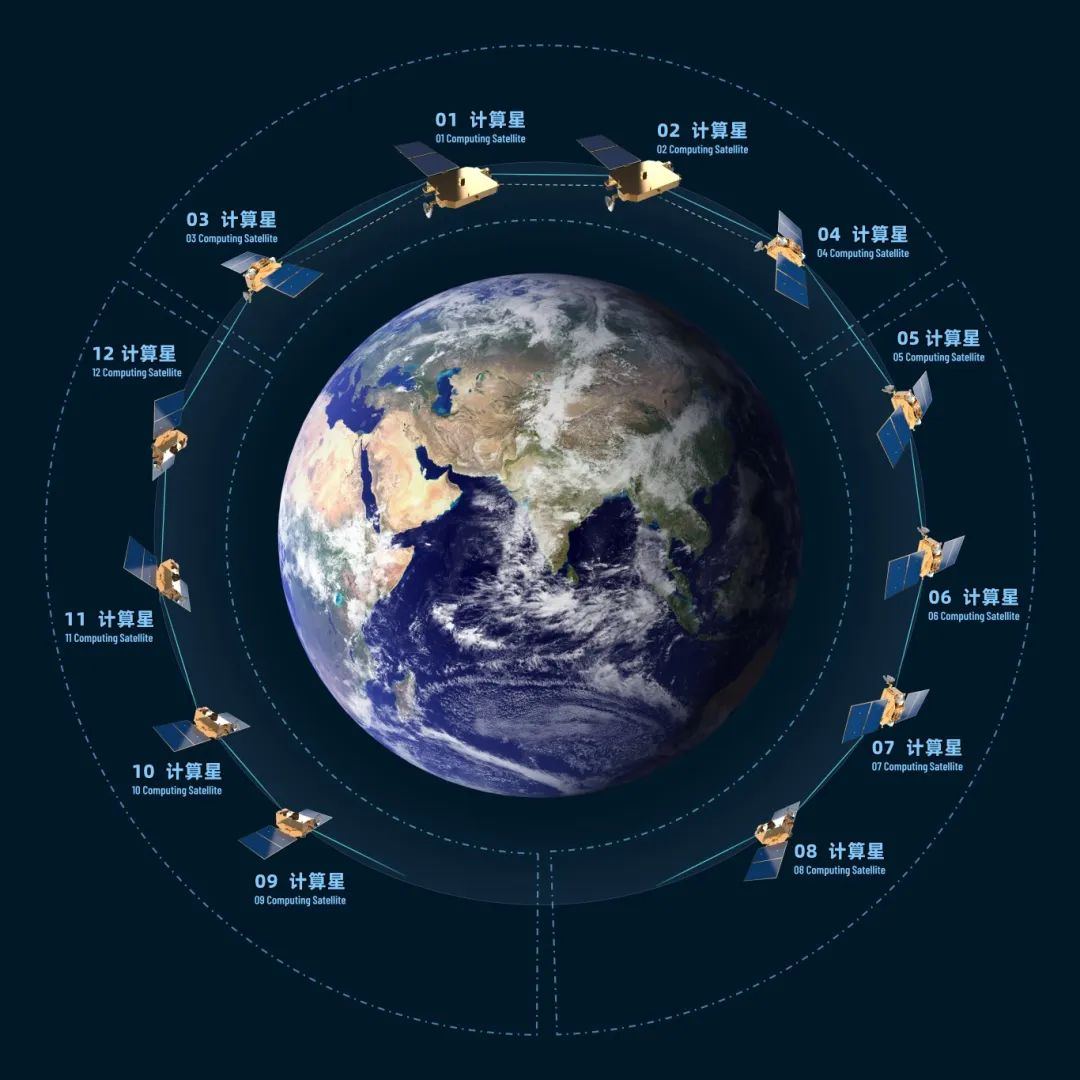

12顆計算衛星示意圖

“時間緊、任務重。”李超透露,發射后的第一周,地面測試人員要隨時準備著,無論是午夜零點還是凌晨三四點,只要衛星“連上線”,人也一定要保持“在線”。

在對單星的載荷進行一一自測后,就要開始讓12顆“星星”手牽手連成“一張網”。每顆衛星都承載著算力,彼此通過激光通信機連接。當形成“算力集群”后,操作系統就可以對星上資源、存儲、網絡、算力等進行統一管控。也就是說,12只“風箏”既能“單兵作戰”,也能“組隊攻堅”。

這樣的創新探索,與普通民眾的生活息息相關。

比如,計算星座用于防災預警,速度和效率都將大大提升。當通信不太發達的大山著火,計算星座可以自動生成“時間、坐標、火災程度”等結論傳到地面站,并選取沒有云霧雨雪遮擋的高清圖片進行傳輸;同時,衛星之間也可以通過天基分布式操作系統調度資源,選取最適合拍攝照片的衛星及當下正和地面站連接的衛星,高效完成此次“預警工作”。

一批90后的苦與樂

每天進行“五方會議”

藏在系統背后的“造星人”們身上,有種共通的氣質——

這支團隊的平均年齡不到35歲,80%以上的主任設計師是青年英才。在項目攻堅的不同階段,他們都或多或少經歷過無休或“白加黑”的日子。但聊起自己正在做的事情,他們又充滿著蓬勃的激情,面帶微笑、娓娓道來。

計算星座科研任務工程總體部總師助理顏迪穎今年35歲,是90后,也是一名6歲孩子的母親,衛星發射的那天,她告訴寶寶,媽媽參與了一件很了不起的事業。“他不知道具體的情況,就知道很厲害。” 顏迪穎笑道。

“三體計算星座”之所以叫做“三體”,是因為和宇宙中太陽、月亮、地球之間,協同良好但又極其復雜的關系相似,這張中國的太空算力網,并不是單打獨斗,它匯聚了全球不同的創新主體,共商、共建、共享、共發展。

顏迪穎的工作就是要把多方拉在一起,設計、開發好星地通信協議,讓太空與地面的每一個鏈路都“走通”“走暢”,同時滿足每一方的具體需求。“這個通信協議的應用在國內尚屬首次。”她說道,從去年11月開始,團隊就每天都要進行一場“五方會議”,找到問題,解決問題。“關鍵時期,是沒有休息日的。每逢雙休,孩子就會來實驗室和我在一起,陪我加班。”

但苦與樂同時存在,支撐著大家完成共同目標。她打開手機,給記者分享了好幾個李超的“表情包”。“因為普遍年輕,我們團隊氛圍非常好,大家都很積極向上。”她說,不管是和同事還是領導,大家的關系都非常親密,還經常一起出去吃飯打牙祭。

一個值得奮斗終身的事業

5年布局50多顆計算衛星

從一名電子工程師,到系統工程師再逐步深入到航天系統設計,顏迪穎從項目組成立之初,就選擇加入其中成為一員。她說:“這是一件極其幸運的事。這條路充滿挑戰,但我想拼一次,做出值得驕傲一輩子的成果。”

一年多前,之江實驗室全面啟動綜合改革,2024年2月,團隊研發的智能星載計算機搭著“東方慧眼”衛星上了太空。夢想剛開始有了形狀,當時的李超在接受潮新聞記者采訪時說,自己和團隊正面臨著關鍵機遇。

一年后,團隊成功將“三體計算星座”首發衛星送上天,正式站上“夢想的起點”。

“12顆衛星只是起步。”目前,李超和相關科研人員都已投入到下一軌衛星發射任務的研制工作中,預計今年將攜手國星宇航、智星空間、地衛二等企業機構,共同完成超50顆計算衛星的星座布局。

對于李超而言,“三體計算星座”早已超越一個科研項目,而是值得傾注畢生心血的“唯一事業”。他心中的藍圖清晰而宏大:至2030年前后,這片由中國人編織的“星海”將匯聚千顆衛星,在蒼穹之上形成1000 POPS(每秒百億億次運算)的算力。

而支撐這份宏愿的,是一個懷抱同樣理想與熱忱的群體。他們目光投向深邃的太空前沿,心系著那些尚未升空的遙遠衛星。就像總師助理周智慧,從機器人研究轉身投入“星座”的構建,成都、上海、嘉興……他一年的出差足跡串聯起研發的經緯線。計劃中的三日短差常被拉長為數月的駐守,晨昏顛倒的“白加黑”模式也是日常便飯。然而,當被問及何以堅持,他坦言是這份工作內生的、沉甸甸的使命感與自豪感,讓人甘之如飴。

也正是這樣一批沉默的科技“耕耘人”,以創新的鋒芒為矛,以純粹的熱愛與超乎常人的堅韌為盾,一步一個腳印地開拓著承載大國擔當的科研疆域,通往星辰大海。

來源: 潮新聞

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會