重慶自然博物館(中國西部科學院舊址)前身為實業家盧作孚于1930年創辦的中國西部科學院。抗戰時期,這里接納安置了十余家科研機構與數百位科學家,成為中國科學界的“諾亞方舟”和“戰時學術研究中心”。

2023年該館成為全國科學家精神教育基地,常設“科學魂,強國夢——中國西部科學院舊址歷史陳列”“地史百年,壯麗畫卷——中國地質調查所歷史陳列”“歷史風云,地震觀測——北碚地震臺歷史陳列”等展覽,并設“惠宇講堂”“詠霓講堂”“作孚講堂”“兼善讀書會”,向公眾講述科學史故事,傳授自然科學知識,宣傳科學家精神。

其中,就不得不提俞德浚院士在中國西部科學院主持植物采集與研究工作的經歷。

圖為重慶自然博物館(中國西部科學院舊址)陳列館展廳。作者供圖

畢業后到中國西部科學院

俞德浚院士是我國著名的園藝學家、植物分類學家、中國植物園事業的奠基人之一。

1930年,中國第一家民辦科學院在西部內地重慶北碚成立。愛國實業家、教育家、社會改革家盧作孚先生是創辦人,他認識到要做成功一樁事業,人才是關鍵。“大才過找,小才過考”,盧作孚積極與國內學界聯系,通過蔡元培、胡先骕、翁文灝等科學大家,積極網羅人才到中國西部科學院各研究所擔綱研究工作。

此外,求賢若渴的盧作孚多次與北平的靜生生物調查所植物部主任胡先骕通信,商量為西部科學院組織植物采集隊聘任植物部職員等事宜。當時還在國立北京師范大學生物系就讀的俞德浚,被胡先骕認為是“不可多得的人才”。胡先骕將尚未畢業的俞德浚破格提拔為助教,加入靜生生物調查所的采集調查工作中。

1931年夏天,中國西部科學院成立植物部。這一年,23歲的俞德浚從北京師范大學生物系畢業,經胡先骕推薦,擔任中國西部科學院生物研究所植物部主任,組織進行植物采集、研究。

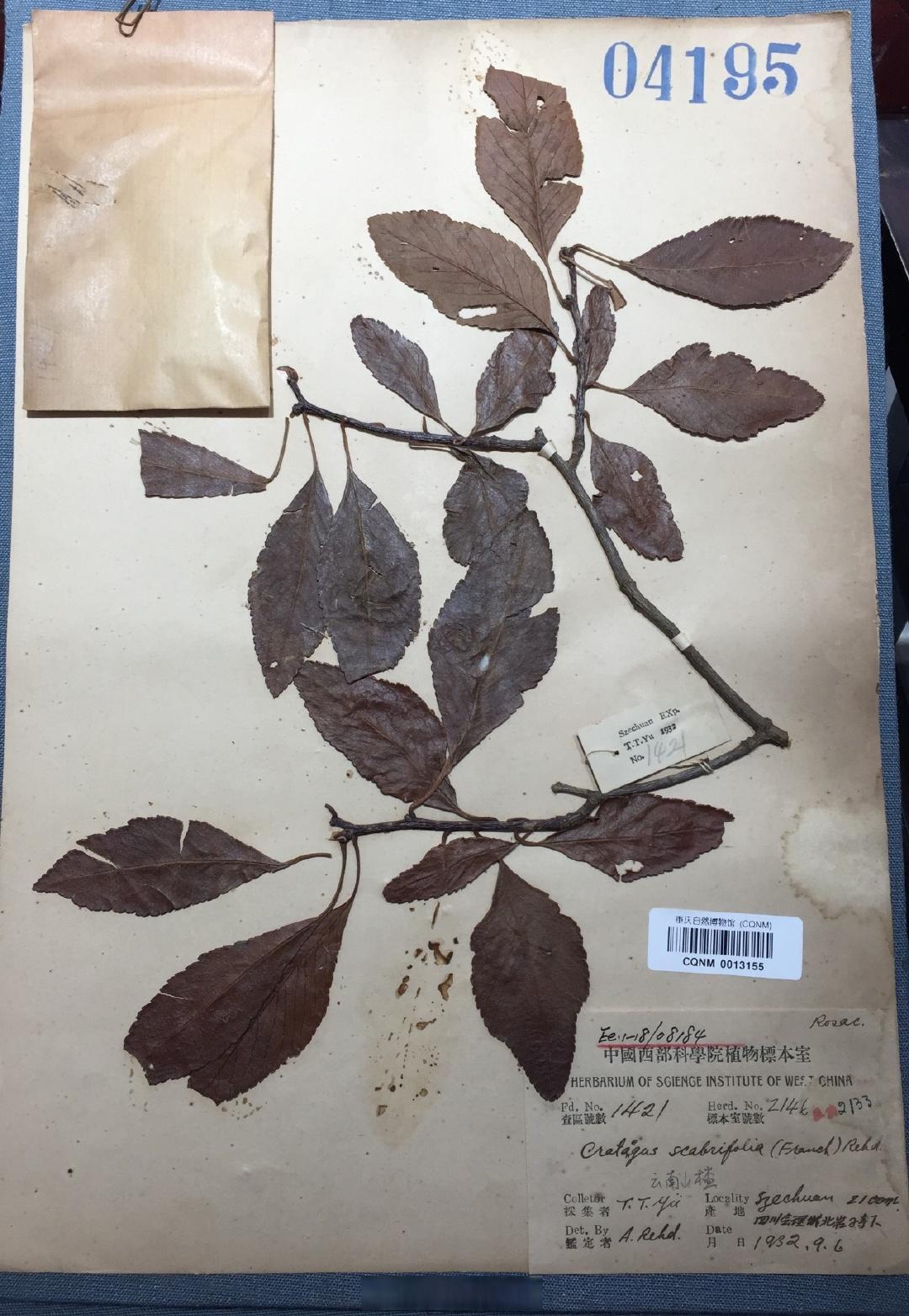

圖為俞德浚在1932年采于四川會理的云南山楂標本。作者供圖

組織川康植物調查采集

俞德浚到任后,立即著手擬訂了五年川康植物調查采集計劃,把四川省、西康省(今四川西部、西藏昌都東部)劃分為10個調查區,分別派人員按區域分階段推進標本采集與生態研究。

1932-1933年間,他兩次帶隊深入雅安寶興縣等地,采集到寶興糙蘇等珍貴植物模式標本,撰寫《四川省雷馬峨屏調查記》,首次系統記錄當地植物分布與生態特征。

重慶自然博物館(中國西部科學院舊址)展廳內陳列著一件“云南山楂”臘葉標本,標簽上印有“中國西部科學院植物標本室”字樣,就是俞德浚1932年9月6日在四川會理采集的。

其他植物標本中采集人一欄,寫著“T.T. Yü”“T.T. Yu”“俞德俊”“俞德浚”或“俞季川”字樣的,都是俞德浚采集的植物標本。

在1932-1937年短短7年間,俞德浚親自采集的植物標本多達2萬余號。后經植物學家研究鑒定,發現眾多新屬、新種,有近200號成為模式標本,為植物分類提供重要的研究范本。

俞德浚的川康調查開創了“野外考察+標本規范采集”的科研范式,其制定的標本記錄標準(包括采集地經緯度、海拔、生境等六項信息)被后續科考沿用。該工作不僅填補了西南植物資源研究的空白,更為1980年代中國植物園體系建設及國際學術合作奠定了基礎。

如今,漫步重慶自然博物館舊址,惠宇樓的玻璃展柜中,那些泛黃的標本簽上,“俞德浚”三個字依然如九十年前般墨跡清晰。每一道筆畫的紋路里,都凝固著一個北平青年將熱血青春熔鑄進西部山河草木的故事。

(作者侯江系重慶自然博物館研究館員、中國西部科學院舊址管理部主任)

打卡小貼士

重慶自然博物館位于重慶市北碚區金華路398號,其管轄的全國重點文物保護單位——中國西部科學院舊址陳列館位于文星灣42號,免費對外開放,每周二至周日參觀,憑有效證件入館,咨詢預約023-60313788。

來源: 重慶自然博物館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶自然博物館

重慶自然博物館