早在幾個世紀之前,我國古籍《述異記》就記載了一位名叫查道的人在航海歸來后,向眾人描述了一幕奇幻的景象:“海上有婦人出現,紅裳雙祖,髻鬟紛亂”。后人推測,查道所遇到的或許正是俗稱為“美人魚”的神秘海生哺乳動物——儒艮(Dugong dugon)。

澳大利亞悉尼海洋生物水族館展示的儒艮 圖源?戴秉國 2023

儒艮是海牛目(Sirenia)中唯一現存于印度-太平洋地區的物種。這種大型海生哺乳動物在很大程度上依賴海草群落維持生計,因此僅限于支持海草草甸的沿海棲息地,儒艮最集中的地方通常出現在寬闊的淺水保護區,如海灣、紅樹林通道、大型近海島嶼水域和礁間水域。儒艮在印度洋的由非洲東岸開始,經紅海、波斯灣、南非、馬達加斯加往東至阿拉伯海與斯里蘭卡,其中大部分地區的數量都很少。在太平洋地區包括了印尼、馬來西亞、巴布亞新幾內亞等東印度群島,往南包括了澳大利亞北部以外的鄰近海域。

千百年來,儒艮因其肉質和油脂在世界范圍內遭到捕殺。儒艮如今的分布較為分散,許多種群都被認為是瀕危物種。世界自然保護聯盟將其列為易危物種(Vulnerable, VU),生活在東非附近海域和南太平洋新喀里多尼亞附近海域的儒艮分別被升級為“極危”和“瀕危”。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》也對其衍生產品的貿易進行了限制或禁止。盡管在很多國家已受到法律保護,但導致其數量減少的主要原因依然是人為因素,其中包括與漁業活動相關的死亡、棲息地退化以及捕獵。儒艮的壽命可長達70年甚至更久,但其繁殖速度緩慢,格外容易走向滅絕。

為了提高人們對儒艮生存威脅的認識,5月28日被定為世界儒艮日,旨在為這一瀕危物種搭建國際化的保護平臺。通過聚焦儒艮的生態價值與生存困境,該紀念日不僅推動公眾認知的提升,更為保護項目提供了資源整合與跨境合作的契機。對于需要跨國遷徙的儒艮而言,這種全球性的關注尤為關鍵。在這個專屬于“美人魚”的節日來臨之際,本文邀請讀者一同走近儒艮這一既熟悉又略帶神秘的動物。

中國最后的“美人魚”消失于南海

2022年,國際學術期刊《皇家學會開放科學》(Royal Society Open Science)發表的一項題為《儒艮在中國功能性滅絕》(Functional extinction of dugongs in China)的重磅報道:素有“美人魚”之稱的儒艮,在中國海域已陷入“功能性滅絕”狀態。這項由中國科學院深海科學與工程研究所海洋哺乳動物與海洋生物聲學研究室李松海研究員領銜的跨國研究團隊歷時兩年完成,通過大規模漁民訪談與歷史數據梳理,揭示出這種海洋哺乳動物在中國近海經歷了“斷崖式”種群崩塌。

李松海研究員團隊發表的論文 圖源 ? 2022 Lin等, CC BY-SA 4.0

研究團隊在海南、廣西、廣東、福建四省的沿海漁村展開調查,采訪了788

名資深漁民。僅有12%的受訪者能識別儒艮照片,而自稱曾目擊過的漁民僅37人,占比不足5%。這些漁民報告的最后一次目擊時間平均為23年前。

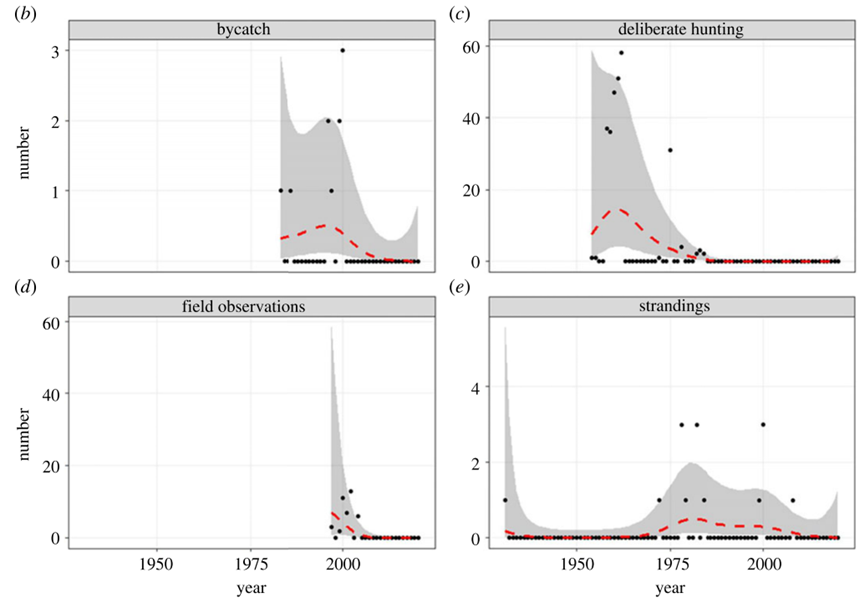

基于不同數據來源(副漁獲物、故意捕獵、實地觀察和擱淺)反映儒艮歷史記錄數量隨時間變化GAM模型 圖源 ? 2022 Lin等, CC BY-SA 4.0

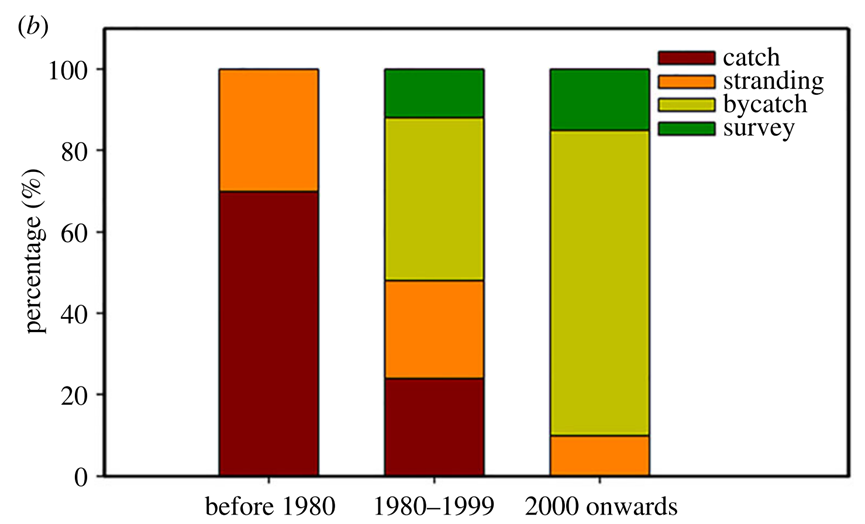

歷史數據也揭示儒艮在中國海域的消亡軌跡。根據一些未公開的漁業記錄顯示,在1958年至1976年間,曾有257有頭儒艮被捕殺作為食物(平均每年超13頭)。自此之后,僅有少數個體被偶然目擊,或在意外捕獲及漁民軼事報告中提及。1980年以前,儒艮的發現主要源于故意狩獵及擱淺事件,而1980年后,意外捕獲和實地觀測成為主要儒艮記錄的主要來源。最后一次確認的野外觀察停留在2000年,而最后一次記錄則是2008年的漁業部門內部報告。

人類活動摧毀最后棲息地

儒艮是高度依賴海草的海洋哺乳動物,其生存與淺海生態系統的健康密不可分。儒艮每日需進食大量海草,同時對棲息地水質、海草覆蓋率要求極高。然而,南海沿岸的填海造地、漁業擴張、水污染及海岸工程,正以驚人速度瓦解這一脆弱平衡。同時有研究指出:漁民誤捕、漁船螺旋槳傷害、水下噪音干擾等“非致命威脅”,正將殘存個體趕盡殺絕。即便仍有零星個體存活,孤立種群也難以繁衍。

20****世紀后期至21世紀初儒艮觀察來源的變化 圖源 ? 2022 Lin等, CC BY-SA 4.0

警示與反思:所有人都可以行動起來

“功能性滅絕”概念強調物種生態角色的永久消失,而非絕對數量的清零。儒艮的消亡不僅意味著中國失去了一種旗艦物種,更揭示海草床作為“海洋雨林”的衰退,將連鎖威脅其他依賴該棲息地的魚類、底棲生物。儒艮在中國的功能滅絕,不僅為中國的海洋生物多樣性保護敲響沉重警鐘,也對全球海洋生態健康造成了重大打擊。作為海洋生態系統的指示物種,儒艮的離去折射出近岸海域的系統性危機:漁業資源枯竭、棲息地碎片化、污染負荷加劇。若無法扭轉這一趨勢,未來或將有更多物種步儒艮后塵,直至海洋淪為生態荒漠。

在2025年世界儒艮日到來之際,我們有必要從政府、企業、科研工作者、普通民眾等多樣的社會角色切入,探討儒艮種群恢復及其保護的多元路徑。

卡塔爾儒艮種群調查航拍圖。圖源:卡塔爾氣候與環境部

作為生態保護的頂層設計者,政府需在儒艮日展現更強有力的行動。這包括:完善法律保護體系,嚴懲盜獵、規范棲息地內的漁業活動;建立或擴建海洋保護區,重點覆蓋海草草場等關鍵區域;加大科研投入,支持種群監測與棲息地修復項目;借鑒印度等國的經驗,制定國家層面的保護戰略;積極參與國際協作,推動跨境保護協議落地。此外,政府還應引導社區參與,通過生態補償機制減少人為干擾,并借助教育體系與宣傳渠道,深化公眾對儒艮的認知。早在1986年,廣西省就建立了合浦營盤港-英羅港儒艮自然保護區,6年后經國務院批準升格為國家級自然保護區,同時更名為合浦儒艮國家級自然保護區。成立數十年來,這一我國唯一以儒艮為主要目標類群的國家保護區。盡管如此,我國南海仍難以見到成規模的儒艮種群。筆者認為亟需重啟全國性的儒艮專項調查,同時在北部灣與海南島周邊劃定嚴格保護海域,恢復海草床生態鏈。

企業可通過資金支持、技術創新與責任實踐,為儒艮保護注入活力。例如:資助海草床修復項目或支持本地環保組織;優化生產流程,減少塑料廢棄物與廢水排放;研發環保漁具或對珊瑚友好的產品;組織員工參與海灘清潔或科普活動;與保護機構合作,制定野生動物友好型旅游規范。對于旅游業,開發負責任的觀豚項目,在確保游客體驗的同時,最大限度降低對儒艮的干擾。

科研工作者是解開儒艮生存之道的重要核心力量。研究人員持續研究其生物學特性與行為模式,借助無人機、環境DNA技術等新手段,完善種群評估方法;推動跨境數據共享,聯合攻克保護難題;通過科普講座、媒體訪談等形式,將學術成果轉化為公眾認知;為政策制定者提供科學依據,開發實用的監測工具與社區指南,助力一線保護工作。

上圖是海面上,距離拍攝船只的百米外的一群不起眼的儒艮。儒艮研究是極具挑戰性的。據海洋生物學家王敏幹(John MK Wong)教授介紹:因為它們不像海豚會躍出水面,它們性格非常害羞,稍有聲響,它們就會迅速游走。尤其是在波濤洶涌的海面上,儒艮短暫的呼吸動作,幾乎難以被觀察到。即使在平靜海域,要目睹一群數百只的儒艮,也需要借助無人機等先進設備進行空中拍攝才行。而且,儒艮90%的時間都在海底覓食海草、或休息。它們只在覓食區和繁殖地之間成群游動。儒艮的潛水時間較長,可在水下停留3~25分鐘,每次浮上水面呼吸的時間卻不到1分鐘。加上大多數國家的儒艮都以兩三只的小群體生活,所以在海上更加難以被觀察到。?攝影:王敏幹(John MK Wong) | 綠會融媒·“海洋與濕地”

我們每個人的選擇同樣能為儒艮種群的恢復帶來希望。參與各地世界儒艮日的線下活動;在社交媒體傳播真實可信的保護信息;踐行可持續生活方式,減少一次性塑料使用;支持環保組織的公民科學項目等活動都能夠幫助營造更加關愛儒艮及海洋生態環境的社會氛圍。若身處儒艮棲息地附近,更需遵守觀豚規范,保持安全距離,避免人為干擾。

出現曙光的未來值得一提的是,2025年3月,在我國臺灣島東澳灣附近的水域中,一頭體長約3米的儒艮意外被困于定置網內,這是時隔88年臺島周邊海域再次有儒艮被捕獲的記錄,也是自2008年以來在中國再度發現的儒艮個體。雖然有人推測這頭儒艮可能屬于菲律賓種群的流浪個體,但這一發現也清晰地表明,我國周邊海域依然具備儒艮生存以及種群恢復的潛力。這一發現無疑是一個充滿希望的信號。

隨著2025年世界儒艮日的臨近,我們再次認識到:保護儒艮不僅是某個國家或組織的責任,而是需要全人類共同作答的生態命題。從政策制定到技術創新,從科學探索到日常選擇,每一份努力都將匯聚成守護海洋巨人的力量。

(注:本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

作者 | 戴秉國

指導老師 | Samantha

排版 | 戴秉國

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會