皇城文化是一個高度概括的綜合性概念,它是由皇城各組成部分所展現的文化特性組成的文化綜合體,代表了皇城的文化性質和文化價值。

北京的皇城文化具體表現為:皇家建筑文化、宗教和祭祀文化、古典園林文化、城垣文化以及以后出現的民俗文化等等。

其中最突出的是:

一 皇家建筑文化

它的主要文化特征體現在三個方面:

01

第一是建筑等級高。

這點大家應該能感覺出來,皇城里邊的皇家建筑與其他建筑相比,要更加莊嚴高大、金碧輝煌,這就是色彩、建材的使用上的等級之分,皇家建筑采用的是最高等級。可以說,皇家建筑代表了中國建筑發展的最高水平,是古代建筑技術與藝術的高峰。

這里講的皇家建筑文化,是指以皇家建筑為載體,由建筑與環境之間的關系為紐帶所產生的融合人文要素和自然要素為一體的文化形式。它所反映的是人與人、人與社會、人與自然之間的關系,涵蓋了中國古代建筑藝術技術與藝術的精華。

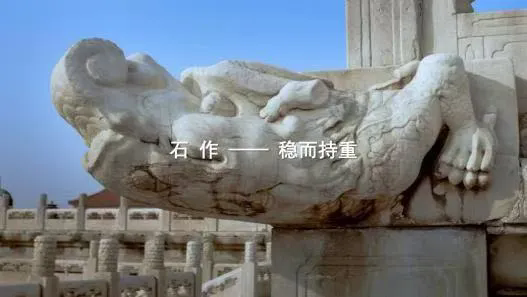

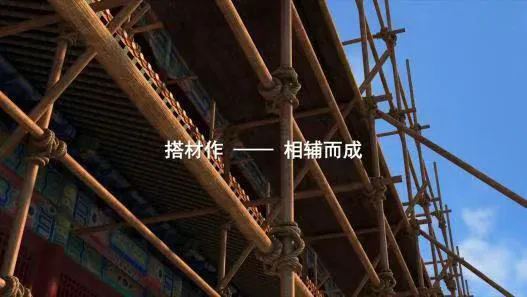

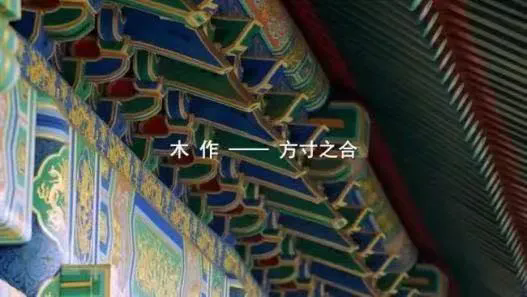

皇家建筑文化包括歷代相傳的建筑藝術文化遺產,如流傳久遠的皇家建筑的“八大作”,已成為國家級非物質文化遺產。

八大作是古時稱建筑的八大主要工序。包括有瓦作、土作、石作、木作、彩畫作、油漆作、搭材作、裱糊作。

02

第二是皇家建筑構成皇帝統治生活的完整體系。

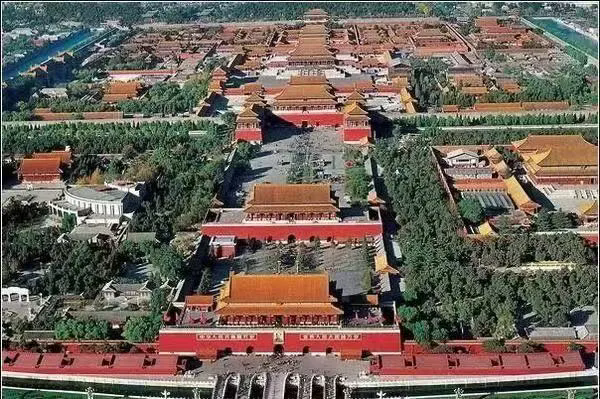

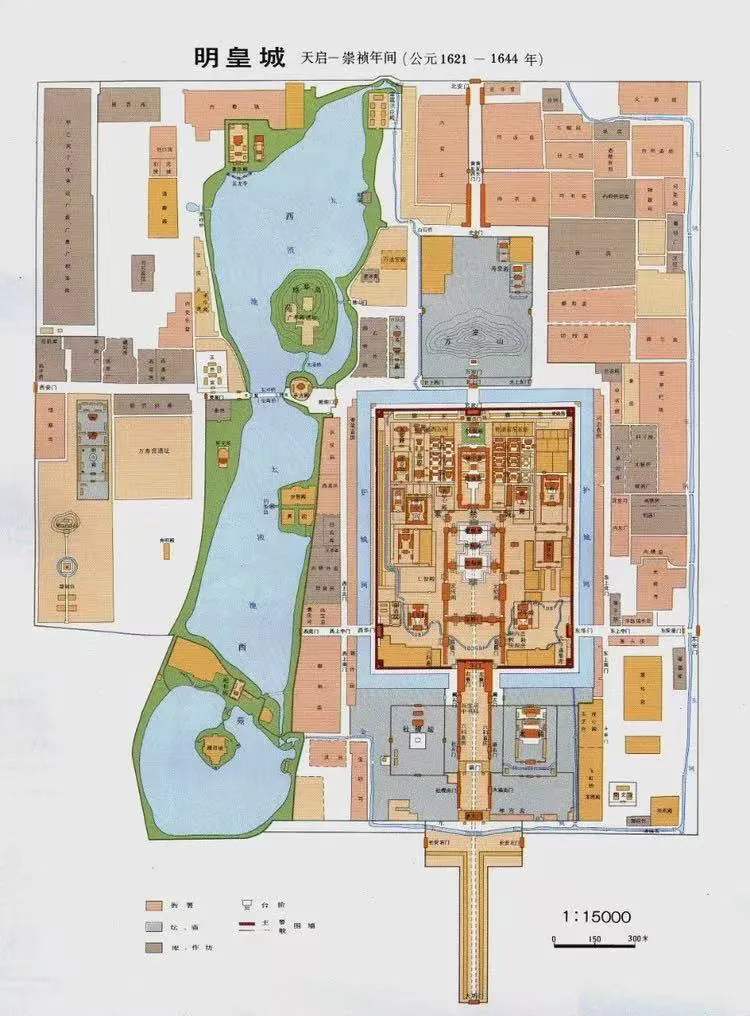

皇城內以中軸線為紐帶,有序分布著龐大的宮殿建筑群、皇家苑囿建筑群、御用壇廟建筑群、衙署庫房建筑群等,都真實地反映了古代皇家生活的歷史信息。

03

第三是體現了皇權至上的封建理念。

皇城內的建筑都是嚴格依照森嚴的等級秩序以及封建禮法制度進行建造和布局的,其中宮殿建筑群御用壇廟建筑群都采用最高等級的建筑規制進行營造。體現出了皇權的至高無上以及對祖宗禮法、大地和自然的崇敬與信仰。

二 宗教和祭祀文化

宗教和祭祀文化的實質是封建帝王對天地、自然和祖先的崇拜在思想和精神上的反映,表達一種美好的希望和寄托。是以一種特殊的建筑形式表達的美好的希望和寄托,雖然虛幻無形,卻又真實存在,是構成皇城文化內核的基因和精神支柱。

皇城內的宗教建筑幾乎都是皇家建筑,而且都有特殊的文化意義。

自明清以來皇城內已經形成了一個傳統宗教建筑系列,其中有四座壇廟最具代表性:

**太廟,**是明清兩代皇帝祭祀祖先的地方場所,根據中國古代敬天法祖的傳統禮制而建。太廟于明永樂年間開始營造,皇帝每逢登基、親政等重大事宜,都要告祭太廟,舉行大祀。

**社稷壇,**是建于永樂年間明清兩代帝王祭祀社神和稷神的祭壇。社稷壇與太廟相對,體現了“左祖右社”的帝王都城設計原則和理念。

社稷壇為漢白玉砌成的正方形的三層高臺,建筑嚴格依照古制,壇上鋪設五色土:中黃、東青、南紅、西白、北黑,四周矮墻按方向覆蓋四色琉璃瓦。其中五色土是由全國各地納貢而來,以表示“普天之下,莫非王土”,同時還象征著五行;壇中央有一塊方形石柱,為“社主”,又名“江山石”,象征江山永固。

每年春秋仲月清晨,帝王都要在這里舉行社稷大典。社稷是太社和太稷的合稱,社是土地神,稷是五谷神,兩者是農業社會最重要的根基。社稷壇的設立象征著帝王對于國家長存,社稷永固的美好期盼。

**先蠶壇,**是清朝皇后祭祀蠶神、躬事蠶桑的場所。

在北海的東岸,壇為方形,一層,南西有正門三間,東、西、北三面種植護壇桑樹。每年春季第二個月的吉日,皇后前來祭祀并躬行蠶禮。

院內還建有觀桑臺、親蠶殿、桑園、浴蠶池等建筑。

在中國古代,蠶桑與農耕并重,是社會賴以生存發展的主要生產生活之一,建立先蠶壇,表示封建帝王對蠶桑農事的重視。

**大高玄殿,**是明清兩代皇家的道觀。

建于明嘉靖二年。主要建筑是大高玄殿和乾元閣。

反映了古代帝王祈求長生不老、萬世永存、得道成仙的心理訴求。

從明朝到清初,皇帝每年都來天壇祭祀。到了清雍正年間,雷、雨不斷帶來災害,為了表示誠心,祈求天下風調雨順,雍正帝決定把風、雨、雷、云這四位神仙放在皇城內,分開供奉,于是在故宮外修建四座寺廟,連同另外四座寺廟一起統稱北京外八廟,即環繞在故宮周圍的宣仁廟、凝和廟、普渡寺、真武廟、昭顯廟、萬壽興隆寺、靜默寺和福佑寺。

**宣仁廟,**是皇家祭祀風神的廟宇。在東城區北池子大街,2號和4號是一座完整的廟宇。祭祀歷史上的“風伯”和“八風神”。雍正皇帝對宣仁廟有題詞,這組建筑相對比較完整。

**凝和廟,**是皇家祭祀云神的廟宇。位于東池子東城區北池子大街46號。雍正皇帝有題詞。

**普渡寺,**是供奉大黑天神的廟宇。在東城區南池子大街。最早是多爾袞的府邸,乾隆年間建成了普渡寺。這組建筑規格也很高,綠琉璃瓦黃剪邊,大殿很壯觀。

**真武廟,**供奉著守城的真武大帝。在西城區西海東21號,德勝橋西北角,是座小型廟宇。

**昭顯廟,**是皇家祭祀雷神的廟宇。在北長街71號。

**萬壽興隆寺,**在北長街。原是明代兵仗局的佛堂,清康熙年間改為萬壽興隆寺。

**靜默寺,**在北長街。是明崇禎年間建的關帝廟。清初改為靜默寺,里面供奉的是關公。

**福佑寺,**在北長街20號。是康熙帝兒時躲避天花的場所,也是傳說中祭祀雨神的廟宇。

此外,皇城內嵩祝寺、智珠寺、法淵寺等佛教寺廟,共同構成了內容豐富的皇城寺廟文化。

三 皇家園林文化

園林文化是一種追求和諧人居環境的文化表達,是人與自然的有機結合。

皇城內有三座規模宏大、風景秀美、布局規整的皇家園林,即北海、中海、南海,合稱三海,共同構成了皇城的完整格局,并提升了皇城的文化內涵。

四 城垣****文化

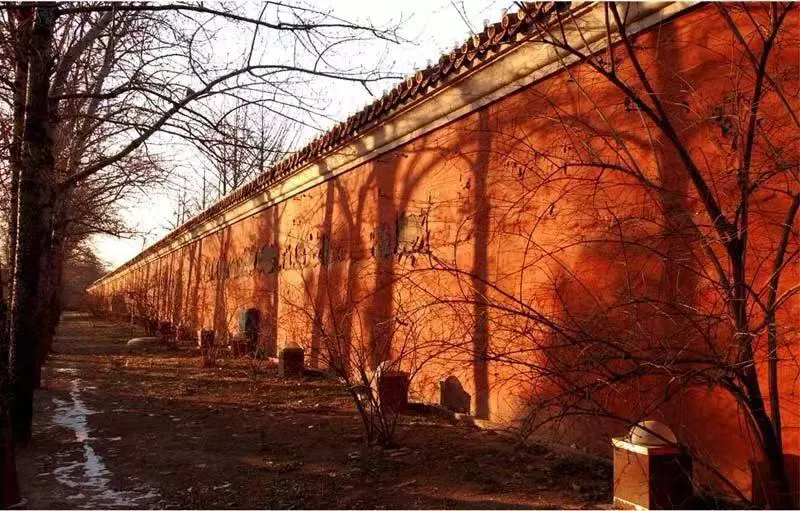

環繞皇城的城墻,是皇城文化的重要組成部分,具有特殊的地位和作用。

考古發現可知元大都的皇城城垣,平面呈長方形,周長約10公里,完全由黃土夯筑而成。

元代

元代皇城墻又稱“蕭墻”,也叫“闌馬墻”。四面設城門,上面建有高大的城樓。

明代

明代皇城墻是在元代的基礎上擴建而成,由城磚壘砌。

四面各設一門:南為承天門、北為北安門、東為東安門、西為西安門。

清代

清代完全繼承了明代時期的皇城城墻的形制布局和結構,清乾隆年間對皇城墻進行了一次大修,還把東側的御河圍在了皇城墻內。

**皇城不僅是北京歷史文化的重要組成部分,也是中國古代都城規劃的典型代表。**它體現了古代都城中皇權至上的理念,通過獨立的城門和一系列的建筑布局,展示了皇權的威嚴和統治地位。皇城的保護和研究對于理解中國古代都城規劃和皇權思想具有重要意義。

皇城文化內涵豐富、博大精深,是古都北京歷史文化獨具特色的重要體現,也是中軸線人類文化遺產的重要構成。保護好皇城,對老城整體保護有重要的意義和作用。

來源: 北京印跡

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會