初夏的閩南田野,52歲的陳劍洪蹲在花生地里,指尖輕輕撥開花生葉片,仔細查看花生生長情況。這位皮膚略黑的科研人員,用三十年光陰書寫了一段從普通技術員到國家花生產業技術體系站長、國務院特殊津貼專家的奮斗歷程。

作為泉州市農科所油料研究中心主任,陳劍洪帶領團隊育成10余個國家級、省級花生新品種,累計推廣2000余萬畝,新增產值超60億元,讓“泉花”系列品種在八閩大地生根發芽,更在鹽堿地改良、高油酸品種培育等領域實現技術突圍,成為科技興農的生動注腳。

育良種:在泥土中叩開花生基因密碼

1996年,剛從福建農業大學(現福建農林大學)畢業的陳劍洪,帶著滿腔熱忱來到泉州市農科所。迎接他的,是樸實的科研前輩和簡陋的實驗室與辦公條件,做的是比農民還要農民的活。“當時我也曾迷茫,但看到泉州市首屆杰出人才獎獲得者陳永水老師趴在花生地里做雜交的身影,突然明白農業科研的真諦。”他回憶道。

這份感悟,讓陳劍洪在花生地里扎下了根,每年超過300天與泥土為伴,他用雙手丈量著花生的生命密碼。“以前花生雜交是在我們單位宿舍樓前空地進行,環境臟亂差,蚊子又多。花生花器小,我們基本上是整個人趴在花生上做雜交。為保證雜交成功率,我們只能在雜交完一朵花后才去趕蚊子,雜交后身上、臉上經常傷痕累累。”陳劍洪說,每年7-8月收獲季,中午農民回去休息,為了搶季節,他還要帶領團隊在三四十攝氏度高溫下在田里選種,汗水浸透的襯衫能擰出水來。

陳劍洪常說,農業科研成果是“時間上開出的花朵”,農業科技創新貴在堅持。正是這份執著,讓“泉花”系列品種接連誕生。泉花10號歷經12年培育終獲大獎,泉花646號更是耗費18年光陰。相繼選育出泉花327、泉花646、泉花6號、泉花7號、泉花8號、泉花9號、泉紅花1號、泉花27、泉花551等10多個品種通過國家或省級品種鑒(審、認)定,各項目成果均達到國內(國際)同類研究的先進或領先水平,填補了多項花生研究空白。

搞攻關:破局突圍打好“種業翻身仗”

“種業翻身仗必須打好技術攻堅戰。”抱著這一想法,陳劍洪及其團隊對花生育種技術不斷進行創新,團隊首創"改良系譜法+秋繁加代"技術體系,提高選擇效率。這項國內首創的技術,大大提升傳統育種效率,育出一大批新品種在生產上應用,其中育成的泉花551成為我國首個通過兩個片區國家鑒定的廣適性品種。這種集抗青枯病、葉斑病、銹病和網絡斑病于一身的“全能選手”的多抗性居國際領先水平,蛋白質含量超過國家標準3個百分點,在13個省份累計推廣1035萬畝,帶動農民增收超25億元。

值得一提的是,陳劍洪作為第一完成人完成的《高產、優質、抗病系列花生新品種選育與應用》項目,獲得2015年度福建省科技進步二等獎和泉州市科技進步一等獎。該成果經中國工程院張新友院士等國內知名專家評審,整體達到國內同類研究的領先水平。選育鑒定出的突破性品種泉花6號、泉花7號、泉花8號和泉花9號,填補多項花生研究空白。

陳劍洪不畏挑戰,根據市場需求和所里工作安排,勇挑重擔,又帶領新團隊進行鮮食玉米種業攻關。目前又選育出一大批優良品種即將投放市場。

傳技術:在鄉村振興中踐行初心

為了讓科研成果真正惠及農民,陳劍洪積極響應福建省科技特派員制度,帶領團隊深入基層,將先進技術送到農民手中。他的手機總是24小時開機,備注里存著數百位農戶的電話號碼,田間地頭就是他的“辦公室”。

2018年,惠安縣輞川鎮的鹽堿地改造項目中,他帶領團隊連續三個月駐扎田間,最終通過耐鹽品種篩選和微生物菌劑改良,實現畝產300公斤的突破;2020年疫情期間,惠安花生種植戶面臨剝殼用工難題,他帶著團隊研發的機械剝殼設備深入各村,為各種植大戶開展義務剝殼、播種等工作……

“真正的科研成果要經得起大地檢驗。”陳劍洪在科研中踐行初心,他帶領6名省級科技特派員,將育種成果與40項新技術配套推廣。僅泉花551就帶動加工企業增收4.6億元。

由泉州市科協推動設立的首屆安踏科技獎,正是為了激勵這樣的科技創新成果轉化。

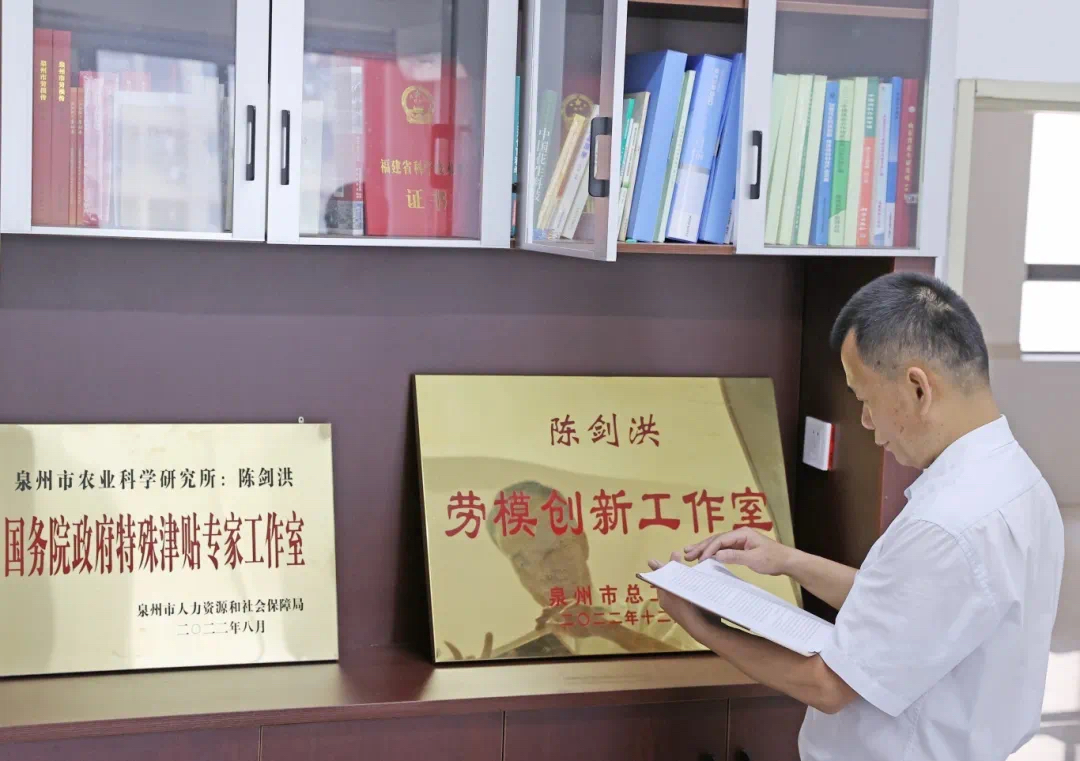

從青蔥學子到全國先進工作者,陳劍洪用近30年光陰詮釋了農業科技工作者的使命。他以“比農民更像農民”的姿態,用沾滿泥土的雙手托起中國花生育種的“芯片”。當他把國務院特殊津貼證書和首屆安踏科技獎證書放在案頭時,人們看到的不只是10項省部級科技獎的榮耀,更是一位農業科學家用生命書寫的科技興農答卷。

來源: 福建省泉州市科學技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助