“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,2025年5月20日世界蜜蜂日當天,《蜜蜂科學前沿》(Frontiers in Bee Science)期刊發表的一項最新研究揭示,引進的歐洲蜜蜂(Apis mellifera)正通過資源競爭和微生態干擾,悄然威脅澳大利亞本土穴居蜜蜂的繁衍。歐洲蜜蜂是典型的社會性昆蟲,一個蜂巢中往往住著數萬只工蜂,這使得它們對花粉和花蜜有著極高的需求。但歐洲蜜蜂從不挑食,總能夠利用多種多樣的花卉資源,它們獨特的通訊系統就像一套高效的情報網絡,使其在覓食時總能精準又高效地找到豐富的食物源。

▲上圖:歐洲蜜蜂(圖文無關)。圖源:Wikipedia

與之形成鮮明對比的是,大多數澳大利亞本土蜜蜂更像是“獨行俠”,它們過著獨居生活,且對食物相對挑剔。因為它們處在與外界生物相對隔離的環境中,和本土植物相伴相生,進化了數百萬年,已然形成了對當地特定植物資源的依賴。正因如此,當面對歐洲蜜蜂這樣強大的競爭者時,它們可能對資源競爭的壓力格外敏感,在生存與繁殖的博弈中更容易處于弱勢。

研究結果揭示了一個微妙卻值得警惕的生態現象:從整體繁殖情況來看,蜜蜂數量變多之后,本土蜜蜂筑巢的數量、巢內儲備的食物量,或者繁殖的后代數量,從數據上看并沒有明顯減少。但這并不意味著競爭威脅不存在,引入的蜜蜂種群對本土洞巢蜜蜂的影響并非全面爆發式的沖擊,而是如同溫水效應般,在特定情境下才顯露其利害之處。

復雜的環境影響

蜜蜂幼蟲的死亡率的變化能顯示出競爭影響的時間規律。第1年冬天來臨前,研究人員發現,蜜蜂數量越多,本土蜜蜂幼蟲的死亡率越高。這個現象能夠說明蜜蜂種群之間的競爭很明顯。因為這個階段幼蟲為了度過冬天,必須儲備能量,那就需要蜜蜂們采集大量花粉,進而導致本土蜜蜂和歐洲蜜蜂間的競爭加劇。

為了在資源競爭中吃飽,雌性蜜蜂不得不延長外出覓食的時間。這就像獨自在家的人長時間出門,會讓小偷有機可乘——獨居蜜蜂離開蜂巢越久,寄生蜂就越容易趁虛而入,將卵產在它們的巢室里,破壞幼蟲的生存環境。

但到了第2年,蜜蜂密度和幼蟲死亡率之間的關系卻不再明顯。研究人員推測,這可能是因為氣候變化,或者實驗遭受寄生蜂干擾。總之,生態系統十分復雜,僅憑單一數據、表面現象不足以得出確定的結論。

生育傾向

研究人員發現,本土蜜蜂出現性別比例失調的現象。隨著蜜蜂密度增加,本土蜜蜂后代中雌性比例呈現顯著下降趨勢,雄性后代占比持續攀升,且繁殖效率明顯下降。這一現象的直接原因就在于本土蜜蜂無法在和歐洲蜜蜂的競爭中獲取足夠的食物。

當食物資源緊張時,雌性本土蜜蜂不得不減少對巢室的食物儲備。這直接導致幼蟲孵化后營養不足,長成的蜜蜂體型比正常個體明顯偏小。這些“小個子”蜜蜂就像體弱的孩子,不僅出門找吃的時效率低下,冬天更容易被嚴寒淘汰,就連長大以后建造蜂巢、儲存糧食的能力、繁殖成功的幾率都會大打折扣。

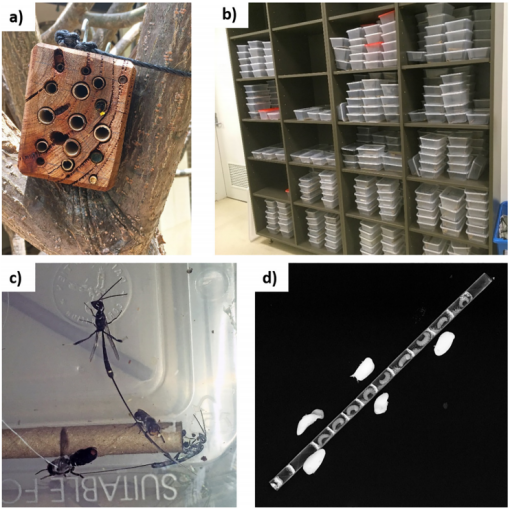

▲上圖:本研究中的誘捕巢與飼養裝置。(a)本研究使用的誘捕巢由賈拉木木塊制成,木塊上鉆有15個直徑分別為4毫米、7毫米和10毫米的孔洞,孔洞內插入紙板筑巢管。圖中可見一只紅斑切葉蜂(Megachile erythropyga)雌性正在為一根7毫米直徑的巢管儲備食物。另外一根7毫米直徑和兩根4毫米直徑的巢管已完成筑巢,封口的巢室可作為證明。(b)完成筑巢的蜂管(巢室)被放入貼有標簽的外賣盒中,并儲存于實驗室。(c)在實驗室中羽化出的紅斑切葉蜂雄蜂和雌蜂,以及羽化出的小蜂總科寄生蜂。(d)經X光透視的蜂管(長120毫米,直徑7毫米),顯示已占據的巢室數量。圖源:Kit Prendergast et al.

更嚴重的是,蜜蜂媽媽還會被迫調整生育策略。在大多數蜂種里,雌蜂體型更大,喂養一只雌蜂需要投入更多資源。因此當食物短缺時,它們會本能地優先孵化雄蜂。這種性別比例的傾斜已在某種獨居的隧蜂中得到驗證:由于雌蜂體型顯著大于雄蜂,蜂媽媽在資源受限情況下,會主動產出更多雄蜂卵,用更少的能量代價維持種群延續。

但長期的生育傾斜會引發大問題。研究人員在對兩個越冬后繁殖群進行觀察后,雄性后代的體型都隨蜜蜂密度增加呈現出縮小的趨勢。體型較小的雄性蜜蜂,在交配競爭力、越冬存活率和覓食效率上都可能打折扣,長此以往或將影響種群基因傳遞。此外,當種群中雄性過多時,規模較小的蜜蜂種群容易出現近親交配,生出不健康的雄性后代(如喪失繁殖能力的二倍體雄蜂),最終導致整個家族逐漸衰落。

資源重疊

研究人員還發現,由于歐洲蜜蜂采集花粉的種類十分廣泛,它們與本地蜜蜂存在較大的資源重疊,從而加劇了食物競爭。尤其是在城市綠地與殘留自然棲息地中,這種競爭的生態效應尤為顯著。

城市是本地蜜蜂的重要棲息地,其環境對蜜蜂競爭的影響會呈現雙向性:一方面,城市通常比周邊地區擁有更豐富的植物多樣性,這可能為蜜蜂提供更廣泛的食物選擇,通過覓食不同植物減少資源重疊,緩解競爭壓力。另一方面,無序的城市擴張可能導致本土花卉資源的減少和棲息地斑塊的破碎化,進而加劇不同蜜蜂種群間的競爭。

▲上圖:正在采蜜的蜜蜂。作者:AngMoKio,CC BY-SA 2.5

大大小小的棲息地鑲嵌于城市中,使城市景觀頗具復雜性。未開發的原生草甸、社區花壇、公園景觀帶都是生態迥異的微型世界。本土荒野保留著歷經數百萬年與本地蜂協同進化的原生植物,仿佛是本土蜜蜂的專屬食堂,能夠完美地匹配它們挑剔的覓食需求;而人工花園雖然繁花似錦、生機勃勃,但其中的植物種類可能十分單一,反而會加劇蜜蜂間的資源競爭。研究顯示,歐洲蜜蜂往往能夠在人工花園內擠占本土蜜蜂的生存空間。

結論

可見,蜜蜂的數量和生存質量間有著一條環環相扣的邏輯鏈條。首先,資源競爭是兩者關系的關鍵因素。當一個地方的蜜蜂數量突然增多,不管是同類還是不同種類的蜜蜂,都會為了爭奪有限的花蜜、花粉和筑巢材料而大打出手。高密度的蜂群會迅速把食物資源一掃而空;為了養家糊口,其他成年蜜蜂只能花更多時間和力氣到處找吃的,每天累得筋疲力盡,卻還是吃不飽。

這種狀態直接影響了它們筑巢和繁殖的精力。研究發現,當蜜蜂數量超過一定限度時,洞巢蜜蜂能蓋好的育嬰室數量會明顯減少,新出生的蜜蜂幼蟲也會因為營養跟不上而發育不好,體型比正常的小很多,冬天來臨時更難存活,死亡率也會明顯上升。這種現象在城市或人為制造的綠地中表現尤為突出。

但是,蜜蜂數量和它們的生活質量的關系并非簡單的“多就壞、少就好”。當蜜蜂數量不多時,適當的蜂群規模反而可能有好處。當同種蜜蜂聚在一起,能夠更快地找到豐富的蜜源地,還能一起警戒防御寄生蜂的偷襲,互相抱團取暖。

不同蜜蜂面對競爭的反應差別很大,這和它們的生活習性相關。例如,切葉蜂喜歡獨來獨往,對同類的數量變化特別敏感,只要周圍環境稍有擁擠,就會因為資源競爭而極易陷入生存危機。但其他的社會性蜜蜂因為有明確的工作分工,可以通過團隊協作來減輕競爭帶來的生存壓力。

此外,巢位競爭和環境變化也會悄然影響著本土蜜蜂的生活。本土蜜蜂常常依賴天然洞穴或人工管子筑巢,當蜜蜂數量太多時,就會爆發搶占巢位的大戰。也就是說,弱小的蜜蜂只能在通風差、容易積水的環境筑巢,這些地方很容易滋生細菌,導致巢室發霉、幼蟲生病。蜜蜂密度過高還會潛移默化地改變周圍的小環境。研究發現,在蜜蜂擁擠的地方,本土蜜蜂幼蟲長大的時間會比正常情況延長10%到15%,而且雌性幼蟲的比例會減少。

城市化的腳步不斷向前,無法阻攔。但我們至少能為蜜蜂保留一片搖曳的花叢、一排中空的巢管、一角未被修剪的荒野;在陽臺或花園里種上不同花期的花草,讓它們從春到秋都有蜜可采。這些微小的關切,終將織成城市與自然共生的柔軟紐帶,讓蜜蜂們不需再為有限的資源拼的頭破血流,讓鋼筋水泥間也有蜜蜂們的落腳處。

(注:本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

編譯 | 王純瑤

指導老師 | Linda Wong

排版 | CY

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會