你是否想過,僅憑意念就能控制物體?在科技飛速發(fā)展的今天,這看似科幻電影中的場景,卻已悄然走進現(xiàn)實。如今,一項名為腦機接口的技術,正為癱瘓患者帶來新的希望。想象一下,一位因中風或脊髓損傷而全身癱瘓的患者,僅需在大腦中想象自己移動手指或手臂,機械手臂就能精準地執(zhí)行相應動作,幫助他們完成抓取、移動甚至更復雜的任務。

01一個神奇的“大腦USB”

腦機接口(Brain-Computer Interface, BCI),可以形象地理解為大腦與機器之間的“通信橋梁”。它就像你在國外旅行時使用的手機翻譯軟件,只不過這個“翻譯官”不是把一種語言翻譯成另一種語言,而是把大腦的“語言”(神經電信號)翻譯成機器能夠理解的指令,從而實現(xiàn)大腦與外部設備的無縫溝通。

當你產生一個簡單的想法,比如“我想喝咖啡”,大腦中的特定區(qū)域就會發(fā)出一系列有規(guī)律的電信號。腦機接口的任務就是捕捉這些微弱的電信號,然后翻譯成機器能懂的指令,也就是告訴機械手:“去拿咖啡杯!”是不是很神奇呢?

圖源:Pixabay

問題是,怎么捕捉大腦中錯綜復雜的電信號呢?

腦機接口有兩大“翻譯”流派——侵入式和非侵入式,它們在捕捉電信號方面各有各的門道,當然,也各有局限。侵入式腦機接口就像是派了一支精銳部隊直接潛入大腦的“聊天室”,把電極植入大腦皮層甚至更深層區(qū)域。非侵入式腦機接口則更像是在大腦的“聊天室”外安裝監(jiān)聽設備,通過頭皮表面的電極來捕捉大腦的宏觀電活動。

侵入式腦機接口的優(yōu)勢在于能直接獲取高分辨率的神經信號,就像在前線的偵察兵能帶回最精準的情報。但這種“深入敵后”的方式也有風險。手術本身可能引發(fā)感染、炎癥,甚至神經損傷。電極長期植入后,可能會因為大腦的免疫反應導致信號質量下降。所以,侵入式腦機接口目前主要用于醫(yī)療領域,比如幫助高位截癱患者恢復部分運動能力。

相反,非侵入式腦機接口的優(yōu)勢在于安全、無創(chuàng),適合大規(guī)模應用和日常使用。不過,非侵入式方法有個“硬傷”——信號質量不夠高。因為頭皮和顱骨會削弱信號,所以捕捉到的信號強度弱、信噪比低。這就好比在門外聽人聊天,只能聽到模糊的聲音,無法精準捕捉到每個字。因此,它在復雜的運動控制或語言解碼任務中表現(xiàn)有限。

未來,科學家們正在探索一種折中的解決方案——微創(chuàng)式腦機接口。它介于兩者之間,既能獲取比非侵入式更清晰的信號,又不需要深入腦組織,降低了手術風險。比如,皮層電圖(ECoG)和血管內電極(如Stentrode)就是這種技術的代表。

02癱瘓者的“超能力”

腦機接口技術,作為神經科學與人工智能交叉的前沿領域,正為癱瘓患者帶來曙光。

2025年1月,Neuralink公司成功完成第三例患者植入手術,其植入物在長期使用中表現(xiàn)出穩(wěn)定性和可靠性,為患者提供了持續(xù)的康復支持,展現(xiàn)了該技術在運動功能重建方面的巨大潛力。同年3月,我國自主研發(fā)的“北腦一號”也完成了第三例人體植入手術,其采用的半侵入式技術路徑,降低了手術創(chuàng)傷和術后風險,適用于多種患者群體,彌補了侵入式和非侵入式技術的不足。

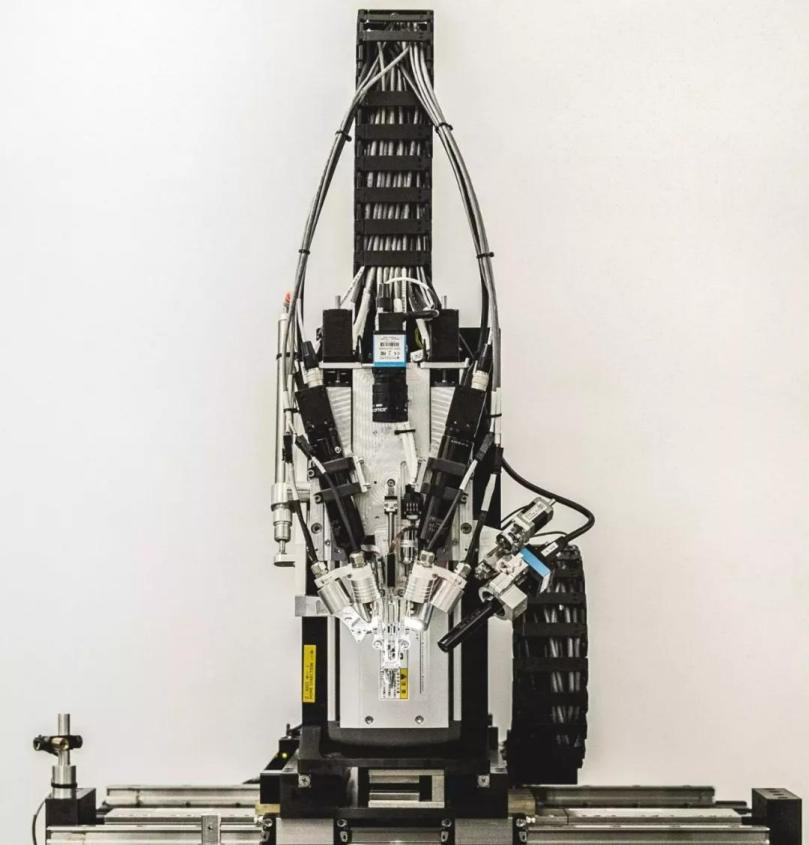

圖源:Neuralink

這些成果表明,腦機接口技術在醫(yī)療領域的應用取得了顯著進展。這個神奇的“超能力”不僅為癱瘓患者提供了新的康復手段,還能顯著提高他們的生活質量和心理狀態(tài),為他們重新融入社會提供可能。

03腦機接口技術面臨的挑戰(zhàn)與倫理考量

腦機接口還面臨不少挑戰(zhàn)。

首先,隱私保護是個大問題。怎么保證“大腦USB”不會被“黑客”入侵?我們的思想、情感都是非常私密的東西,如果腦機接口技術能夠讀取這些信息,誰來確保我們的“大腦數(shù)據(jù)”不會被濫用呢?萬一有人未經許可就“讀取”你的想法,那可就麻煩了。

圖源:Pixabay

其次,技術公平性也值得關注。腦機接口技術的研發(fā)和推廣成本高昂,可能只有少數(shù)人或富裕國家才能享用。這樣一來,社會不平等可能會加劇。

最后,操控風險也不容忽視。如果技術被濫用,可能會有人利用它操控他人的行為或思想,這無疑是對個人自由的巨大威脅。

總的來說,腦機接口技術雖然前景廣闊,但我們必須在發(fā)展和應用時保持警惕,平衡好科技的便利與倫理的底線,確保它真正為人類造福,而不是帶來新的問題。

供稿單位:重慶理工大學計算機科學與工程學院

作者:重慶理工大學,梁仕

審核專家:倪偉

聲明:除原創(chuàng)內容及特別說明之外,部分圖片來源網絡,非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯(lián)系刪除。

來源: 重慶市科學技術協(xié)會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學技術協(xié)會

重慶市科學技術協(xié)會