在我們的印象中,蔚藍的海洋常被認為是寧靜而神秘的世界,但隨著現代航運業的快速發展,海面之下也開始變得“喧囂”起來。船只在海中運行時,發動機的震動、螺旋槳的旋轉、船體與水流的摩擦共同產生了低頻的水下噪音。這些看似“無形”的污染,正對鯨魚、海豚、魚類甚至甲殼類動物的行為、生理和生存造成深遠影響。水下噪音污染已成為聯合國和國際海事組織高度關注的海洋環境問題之一。

在這樣的背景之下,多國學者合作完成了一項研究并于2025年5月17日發表在了《海洋污染通報》上——該研究深入探討了針對船舶水下噪聲污染的六種主要緩解措施,并分析了這些措施在降低噪聲的同時,可能對其他由船舶活動引起的環境壓力產生的協同效應和潛在權衡。這項研究強調,在尋求減輕船舶噪聲對海洋生態系統影響的同時,需要以一種更為全面和綜合的視角來評估不同緩解策略可能帶來的多重環境效應。

據研究,大型集裝箱船、散貨船和油輪是全球水下噪音的主要來源。而在近岸水域,噪音主力則轉為游艇、漁船等中小型船只。噪音可引發海洋動物的行為改變、生理應激、聽覺損傷甚至種群減少。例如,北大西洋露脊鯨常因無法聽到同類求偶的歌聲而失去繁殖機會而鱈魚在產卵季對噪音暴露的反應各異,這可能會影響它們的種群延續。由此可見,船只噪音不僅僅是一個聲學問題,更是一個生態安全問題。

(圖文無關)熊昱彤攝于法國尼斯?綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

為減少船只噪音污染,國際社會已提出并應用了多種治理措施,論文選取了六種最具代表性的策略進行深入評估——即降低航速、改變航線、船只編隊航行、頻繁清洗船體與螺旋槳、使用安靜船舶技術和鼓勵使用更少但更大的船只。首先,降低航速是目前應用最廣、效果最明顯的方式之一。研究顯示,航速每降低10%,船只噪音能量可減少40%。這一措施不僅利于海洋哺乳動物避讓,也有助于減少燃料消耗、空氣污染和碰撞風險。但降低航速也導致航程變長、耗能增加等潛在問題的出現。其次,改變航線即將船道繞過海洋生物密集或生態敏感區域,從而實現對局部生態系統的保護。例如在美國加州和加拿大薩利希海,部分船只被要求繞開鯨魚常出沒的海域,這明顯降低了噪音暴露強度。但新的航線可能進入其他未受影響區域,導致新的環境問題出現。再者,船只編隊航行雖然可集中安排通行時間段,減少連續噪音,但也帶來了“強脈沖”式噪聲,極易對短時間內暴露的動物造成干擾。若在沿岸或淺水區實施,編隊航行還可能加劇近岸侵蝕與海床擾動。與此同時,頻繁清洗船體和螺旋槳能夠減少附著生物導致的阻力,提高推進效率,從而降低噪音水平。然而,如果在水中直接清洗且未有效收集污染物,則可能釋放有害微塑料或外來物種,對環境造成二次污染。不止于此,使用安靜船舶技術是技術導向的解決方案,涉及對船體設計、機械配置等方面的優化。這些改進在減少噪音方面效果顯著,但研發和改造成本較高,且對船只型號和用途有一定要求。最后,鼓勵使用更少但更大的船只是一種結構性優化路徑。大船單位貨物的能效高,總航行次數減少,可以帶來噪音次數下降。然而大船的單次噪音強度更高,且其體積和吃水深對生態空間的占用更大,對某些近岸或淺海生物造成壓迫。

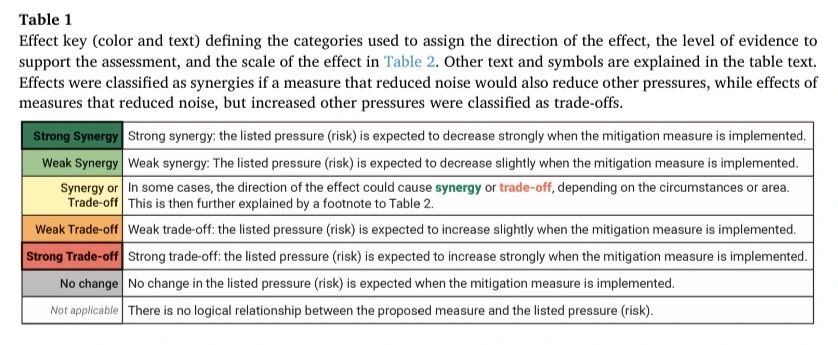

該表是效果關鍵信息表,用于定義各類別,以確定影響方向、評估的證據水平以及表2中的影響規模 。若一項減少噪音的措施同時減少其他壓力,則影響歸類為協同效應,若減少噪音卻增加其他壓力,則為權衡取舍。(圖片來源于論文)

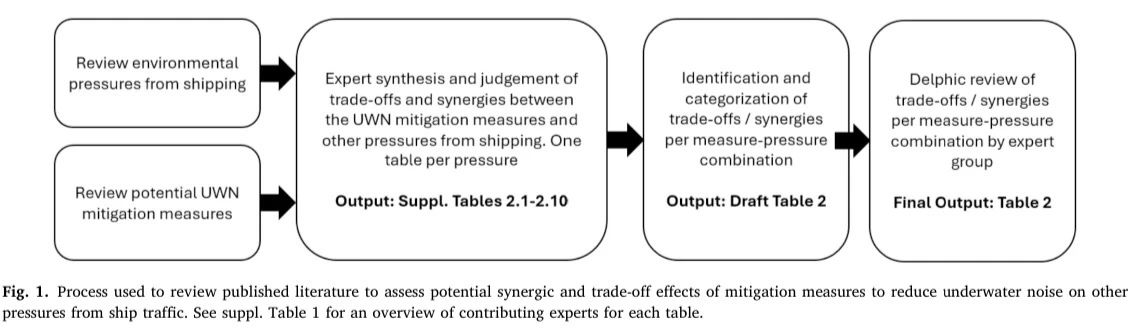

該圖展示了用于評估減少水下噪聲緩解措施對船舶交通其他壓力潛在協同和權衡效應的文獻審查流程 。(圖片來源于論文)

研究指出,船只的環境影響并不僅限于噪音污染,還涉及多種非噪音環境壓力,例如空氣污染、外來物種入侵、廢水垃圾排放、光污染、航行風險等。因此,僅僅從“減少噪音”的角度治理是遠遠不夠的——必須從生態系統整體出發,評估每項治理措施在其他維度上的連鎖反應。為此,研究團隊構建了一個“協同—權衡”評估框架,將每項降噪措施放在其他十種環境壓力上的影響進行逐一分析。例如降低航速在減少噪音的同時,也減少了空氣排放、碰撞事故和水體擾動,這形成了多項協同效益。但它也可能由于航行時間延長而加重船上污水、垃圾的排放負擔,產生一定的負面權衡。而船只編隊航行雖然在某些特定海域(如冰區)能有效提升航行安全,但會集中釋放噪聲、光污染和污水排放,這可能對部分生物形成高強度“瞬時沖擊”。再比如頻繁船體清洗措施雖對減少生物附著、提高能源效率有益,但若清洗方式選擇不當則可能釋放外來種子和微塑料顆粒。

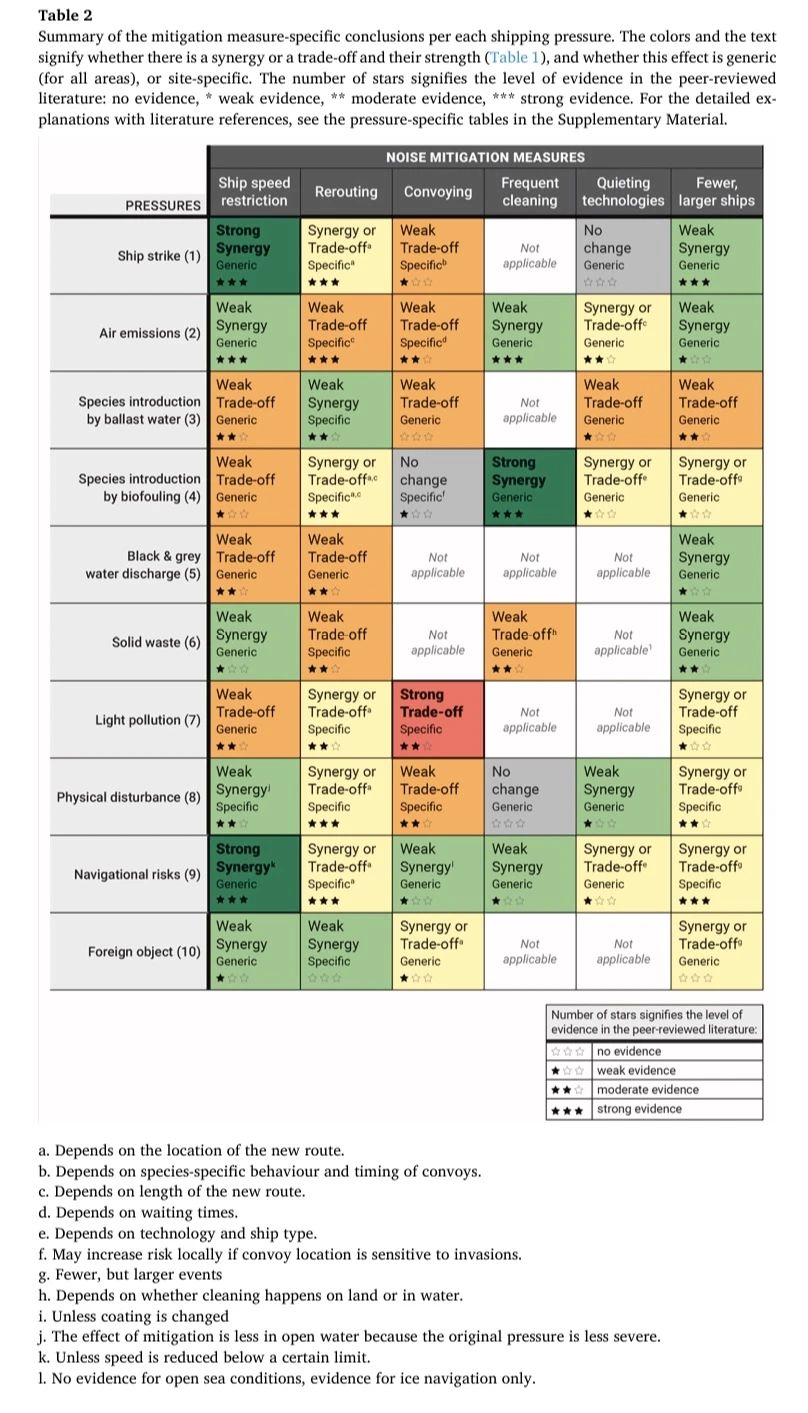

該表總結了針對每種船舶壓力的緩解措施特定結論 。星級數量表示同行評審文獻中的證據水平:無星級為無證據,一個星級為弱證據,兩個星級為中等證據,三個星級為強證據。(圖片來源于論文)

研究方法的最大創新在于其系統性和可適應性——與以往孤立地評估單項環保措施不同,該框架將降噪與多重環境壓力聯動分析,建立了一個具有層級結構的矩陣評估系統。該系統不僅分類標注每一治理手段在協同、權衡、無變各壓力維度上的效應方向,還基于文獻數量和一致性,評估了每項影響的弱、中、強證據強度。不止于此,該研究還強調了系統性管理理念在海洋治理中的重要性,即以生態系統為基礎的管理方法(Ecosystem-Based Management,EBM)。只有在全面考量環境影響、經濟成本、社會反饋等影響環境治理的因素后,才有可能制定出既科學合理又可持續長遠的航運環保策略。

這篇研究成果為全球各地港口、政府機構、航運企業提供了一種評估路徑:如何在降噪的同時不加劇其他壓力?如何選擇最優的治理組合?如何最大限度減少環境權衡帶來的代價?這些問題不再只停留在理論層面的探討,而是可以基于數據和結構化分析形成決策依據。與此同時,這項研究帶給我們的啟示是明確的:在高度復雜的人類—自然系統中,任何“局部優化”都可能帶來“整體負效應”。在環境政策的制定上,我們不能“頭痛醫頭、腳痛醫腳”,而應構建通盤考量、科學評估、利益權衡的決策體系。治理船只噪音,不應只是“讓船靜一點”,而應是“讓大海更安靜、讓生態更健康、讓人海共生的未來更穩固”。

靜靜的海洋,不只屬于鯨魚和海豚,也屬于我們每一個愿意傾聽自然的人。

(注:本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

作者 | 李想

指導老師 | Samantha Ma

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會