出品:科普中國

作者:李娟(生命科學專業(yè)博士)

監(jiān)制:中國科普博覽

在國內(nèi)外高中的生物課本,格雷戈爾·孟德爾(Gregor Mendel)均被冠以“遺傳學之父”的稱號。這位19世紀的奧匈帝國修道士,通過一系列看似簡單的豌豆雜交實驗,揭示了遺傳的基本規(guī)律——分離定律和自由組合定律,為現(xiàn)代遺傳學奠定了基石。然而,孟德爾雖然揭示了性狀傳遞的數(shù)學規(guī)律,卻無法知道這些“遺傳因子”究竟是什么。

孟德爾

(圖片來源:維基百科)

2025年4月,一項發(fā)表于《自然》雜志的里程碑研究,終于揭開了這個延續(xù)160年的科學謎題——該研究首次完整鑒定出孟德爾研究的全部七個豌豆性狀背后的基因及分子機制,由我國深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所程時鋒教授團隊與英國約翰英納斯中心(JIC)合作完成。

科學家們通過對近700個豌豆品種的全基因組測序,構(gòu)建了包含1.548億個遺傳標記的超級數(shù)據(jù)庫,不僅破解了孟德爾研究的全部七個經(jīng)典性狀的基因密碼,還發(fā)現(xiàn)了數(shù)十個與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)性狀相關(guān)的新基因。這項耗時六年的大規(guī)模研究不僅是對科學史的致敬,更為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)育種提供了寶貴的基因資源。

孟德爾的遺留問題終于得到回答

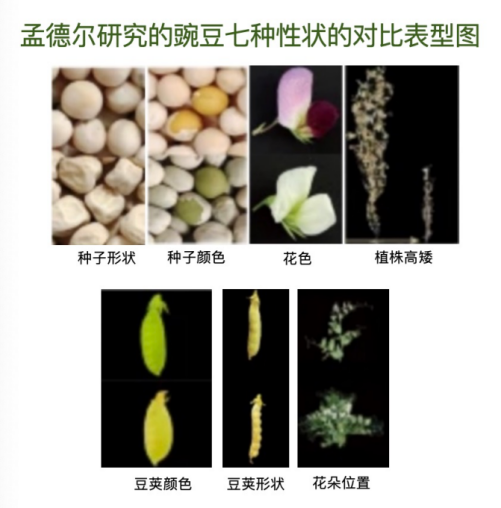

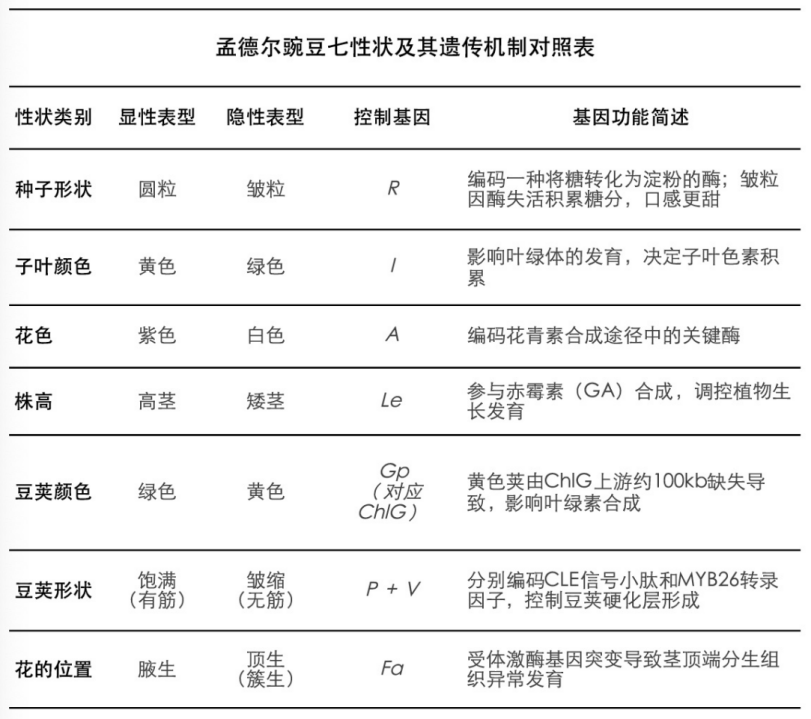

孟德爾在19世紀中葉通過對豌豆的雜交實驗,觀察并記錄了七對性狀的遺傳規(guī)律。在過去的30年中,研究人員已成功克隆并解析了其中四對性狀對應的基因:

種子形狀(圓粒 vs 皺粒)由R基因控制

子葉顏色(黃色 vs 綠色)與I基因相關(guān)

花色(紫色 vs 白色)取決于A基因

株高(高莖 vs 矮莖)由Le基因決定

(圖片來源:改編自參考文獻[1])

這項最新研究填補了孟德爾豌豆七個性狀基因識別的空白。科學家們不僅揭示了剩余的三個性狀——豆莢顏色、豆莢形狀和花的位置的遺傳基礎:

豆莢顏色(綠色 vs 黃色)與Gp基因相關(guān)

豆莢形狀(飽滿 vs 皺縮)受P和V兩個基因共同控制

花的位置(腋生 vs 頂生)由Fa基因決定

同時,他們還對前述四個性狀的基因做出詳細解析,驗證了其功能,并探索了它們在自然豌豆種群中的變異情況以及在基因組中的分布模式。

(圖片來源:作者)

(參考資料:參考文獻 [1])

這項研究的意義遠不止于解答歷史疑問。該研究所發(fā)現(xiàn)的大量基因型-表型關(guān)聯(lián),標志著豌豆性狀分子層面系統(tǒng)解析邁入新階段。另外,新發(fā)現(xiàn)補充了生物學與遺傳學教學內(nèi)容,同時也為作物改良提供了精確的分子靶點,對育種實踐具有重要意義。

19世紀修道院里的生物學革命

要真正理解這項現(xiàn)代研究的價值,我們需要回到19世紀中葉,回到那個改變了生物學進程的修道院花園。

格雷戈爾·孟德爾,1822年出生于奧匈帝國(今捷克共和國)的一個農(nóng)民家庭。他在貧困中堅持求學,最終進入布爾諾的圣托馬斯修道院,部分原因是這里能為他提供追求科學興趣的時間和空間。在那里,孟德爾觀察記錄了當?shù)氐臍庀笄闆r(包括詳細描述龍卷風),研究蜜蜂的遺傳行為。但真正讓他名垂青史的,是那些看似普通的豌豆。

孟德爾的養(yǎng)蜂場

(圖片來源:孟德爾博物館)

1856年,孟德爾開始系統(tǒng)地進行豌豆雜交實驗。他精心挑選了7對容易區(qū)分的性狀,包括種子形狀、花色、株高等。在8年時間里,他種植了超過2.8萬株豌豆,手工進行異花授粉,并詳細記錄每一代植株的性狀表現(xiàn)。這種嚴謹?shù)膶嶒炘O計和定量分析方法在當時極為超前。

孟德爾開展植物雜交實驗使用的部分工具

(圖片來源:孟德爾博物館)

孟德爾最關(guān)鍵的發(fā)現(xiàn)是遺傳的“顯性”和“隱性”規(guī)律。例如,當他將紫花豌豆與白花豌豆雜交時,第一代全部開紫花;但當這些雜交后代自交時,第二代中紫花與白花的比例接近3:1。這表明白花性狀并未消失,而是被“隱藏”了起來。孟德爾由此提出:每個性狀由一對“因子”(后來被稱為基因)控制,個體從父母處各繼承一個因子;顯性因子會掩蓋隱性因子的表達,但隱性因子在后代中仍可能重新出現(xiàn)。

1866年,孟德爾發(fā)表了《植物雜交實驗》論文,但這一開創(chuàng)性工作在當時的科學界幾乎沒有引起反響。直到孟德爾已經(jīng)去世多年后的1900年,三位歐洲科學家獨立重新發(fā)現(xiàn)了這些規(guī)律,孟德爾的貢獻才得到公認。這一發(fā)現(xiàn)轟動了當時的生物學界,標志著現(xiàn)代遺傳學的建立。如今,孟德爾定律已經(jīng)成為生物學的基本常識,廣泛應用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)學等領(lǐng)域。

然而,在當時,孟德爾留下的不僅是自然界的遺傳規(guī)律,還有待解的謎題:他研究的七個性狀對應的具體基因是什么?這些基因如何工作?為什么有些性狀由單個基因控制,而另一些則表現(xiàn)出更復雜的遺傳模式?

基因組學破解豌豆密碼

為何等了那么久,即使早已進入分子遺傳學時代,以上問題才剛剛得到解答?

這是因為,豌豆雖然在遺傳學上意義重大,但作為一種經(jīng)濟作物,它的價值遠低于小麥、水稻、玉米等。長期以來,資源投入有限。而且,豌豆的基因組比人類還大,包含約43億個堿基對(構(gòu)成DNA和RNA分子的基本單元,也是遺傳信息的化學載體)。由于測序成本高昂,以及豌豆經(jīng)濟價值相對較低,其基因組研究進展緩慢。

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2019年,科學家首次完成了豌豆基因組的測序。

在此基礎上,我國科學家程時鋒團隊等對近 700份來自世界各地的豌豆種質(zhì)(指豌豆的各類遺傳資源)進行了全基因組測序,包括野生品種和栽培品種。這些豌豆種質(zhì)庫特別珍貴,包含了來自豌豆馴化中心中東地區(qū)以及埃塞俄比亞、喜馬拉雅山脈等多樣性熱點地區(qū)的品種,提供了豐富的遺傳變異。通過比對這些基因組,研究團隊構(gòu)建了迄今最完整的豌豆遺傳變異數(shù)據(jù)庫,這些遺傳標記就像路標,幫助科學家定位與特定性狀相關(guān)的基因組區(qū)域。

有了基因組數(shù)據(jù),下一步是將特定性狀與基因聯(lián)系起來。研究團隊在中國深圳、哈爾濱和英國諾里奇三地種植了這些豌豆,詳細記錄了它們的表型特征。通過全基因組關(guān)聯(lián)分析,找到了與每個孟德爾性狀顯著相關(guān)的基因組區(qū)域。

但關(guān)聯(lián)只是第一步,要確認基因功能需要更多實驗證據(jù)。該研究采用了多種前沿技術(shù)。例如:

通過定向誘導基因組局部突變技術(shù)(TILLING),快速篩選出目標基因發(fā)生突變的個體,由此發(fā)現(xiàn)ChlG基因的突變體確實表現(xiàn)出黃色豆莢;

利用病毒誘導基因沉默(VIGS)技術(shù),改造病毒載體插入目標基因的特定序列,使得植物啟動防御機制,從而降低目標基因表達,這就相當于給病毒裝上“通緝令”,誘導植物“誤殺”自身基因。通過這種方法,科學家發(fā)現(xiàn)當PsMYB26基因被沉默時,豆莢硬化程度顯著降低;

通過轉(zhuǎn)基因過表達技術(shù),將目標基因(如豌豆的PsOsI基因)人工導入模式植物(如擬南芥)并使其超量表達(通過將該基因的影響放大,以觀察表型變化,進而確認該基因的功能),科學家發(fā)現(xiàn)PsOsI基因能夠控制種子大小;

最后采用酵母雙雜交技術(shù)揭示蛋白相互作用網(wǎng)絡。PsCIK2/3與PsCLV1/2是豌豆中兩類參與莖頂端分生組織發(fā)育調(diào)控的蛋白,研究人員利用酵母雙雜交技術(shù),通過“借力”酵母細胞的轉(zhuǎn)錄激活機制(用于調(diào)控基因表達),間接證明了兩種蛋白共同調(diào)控莖頂端發(fā)育。

通過這些方法,研究團隊確立了孟德爾豌豆剩余三對性狀的關(guān)聯(lián)基因及其機制:

豆莢顏色(Gp基因):豌豆的豆莢之所以是黃色而非綠色,與葉綠素合成酶基因ChlG有關(guān)。在黃色豆莢品種中,ChlG基因上游有一段DNA缺失了,干擾了正常葉綠素合成。有趣的是,完全敲除ChlG基因會導致豌豆植株無法存活,說明該基因?qū)ι嬷陵P(guān)重要。這解釋了為什么黃色豆莢性狀是隱性的——只有當植株從親本代雙方都繼承了有缺陷的ChlG基因時,才會表現(xiàn)出黃色豆莢,但仍保留足夠的葉綠素維持生存。

豆莢形狀(P和V基因):豆莢是否容易食用(如甜豆)取決于兩個基因——P基因編碼一種細胞間信號肽,其突變導致豆莢缺乏硬化層;V基因調(diào)控豆莢木質(zhì)化。所有“無硬化層”突變體都在該基因上游插入了一段“關(guān)閉信號”,抑制了基因表達。這解釋了為什么豆莢硬化表現(xiàn)為雙基因遺傳,因為兩個獨立的生物學過程共同決定這一性狀。值得一提的是,現(xiàn)代甜豆、嫩莢豌豆正是靠這兩個基因的“雙重突變”實現(xiàn)了可食用豆莢的育種目標。

花的位置(Fa基因):野生型豌豆的花生長在葉腋處(腋生),但突變體花會簇生在莖頂端(頂生)。研究發(fā)現(xiàn),這是由于PsCIK2/3基因上一個微小片段缺失,導致蛋白功能喪失,莖頂端分生組織發(fā)育異常。復雜的是,某些攜帶fa突變的植株仍表現(xiàn)正常。進一步研究發(fā)現(xiàn),另一個基因Mfa可以抑制fa的表型。這也解釋了同樣的突變在不同遺傳背景下可能有不同表現(xiàn)。

教科書有了新內(nèi)容

2025年的這項研究不僅解答了160年前的遺傳學謎題,更為未來的基礎研究和農(nóng)業(yè)應用開辟了新方向。

除了解答孟德爾的經(jīng)典問題,這項研究還探索了更復雜的數(shù)量性狀,如產(chǎn)量、抗病性等。這些性狀通常由多個基因共同控制,受環(huán)境影響更大。

一方面,傳統(tǒng)育種依賴大量雜交和表型選擇,耗時費力。**這項研究提供的基因標記和機制理解將加速育種進程。**比如,通過調(diào)整特定基因或可培育豆莢更軟的品種,或改變種子淀粉含量,滿足不同加工需求;某些基因影響種子大小、每莢種子數(shù)量及單株產(chǎn)量,也為培育高產(chǎn)品種提供了方向。

**另一方面,這項最新研究也將進一步細化、擴充相關(guān)的生物學教育內(nèi)容。**孟德爾的豌豆實驗是生物學教學的經(jīng)典案例,但長期以來,教師只能講述性狀的遺傳規(guī)律,無法展示背后的分子機制。這項研究成果將豌豆的宏觀表型與微觀基因調(diào)控連接了起來,成為現(xiàn)有教科書內(nèi)容的重要補充——教師可以向?qū)W生解釋DNA序列的微小變化是如何影響孟德爾所觀察到的豌豆性狀的不同。

未來方向

盡管取得了重大突破,科學家仍在論文中明確指出豌豆遺傳研究的未來方向。比如,需要通過引入新一代測序技術(shù),更全面地解析大規(guī)模結(jié)構(gòu)變異和轉(zhuǎn)座子對性狀的影響,并深入解析復雜遺傳機制;如要建立高效的遺傳操作平臺,需構(gòu)建成熟的豌豆遺傳轉(zhuǎn)化系統(tǒng)和靶向基因編輯工具,實現(xiàn)對關(guān)鍵基因的精準操作和功能驗證;或?qū)⑼愣寡芯恐邪l(fā)現(xiàn)的重要基因和調(diào)控機制,推廣應用于其他豆類甚至更廣泛的農(nóng)作物育種中,助力分子設計育種和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻:

[1]Feng, C., Chen, B., Hofer, J. et al. Genomic and genetic insights into Mendel’s pea genes. Nature (2025).

[2]商周.《孟德爾傳:被忽視的巨人》[M].湖南科學技術(shù)出版社,2022.

來源: 中國科普博覽

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽